является ли синонимами термины «планирование процессов» и «деспетчеризацияпроцессов»? и почему?

вряд-ли это синонимы. Диспетчеризация процессов — это уже наблюдение и управление запущенными процессами. Возможно планирование процессов является начальным этапом диспетчеризации.

А в инете смотрел?

Вот например для производства:

ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ — непрерывное оперативное руководство текущим ходом производства в масштабе как предприятия, так и его отдельных структурных подразделений. Целью диспетчеризации является обеспечение согласованной работы отдельных звеньев предприятия для достижения наивысших технико-экономических показателей, четкого выполнения графиков работ и производственной программы.

Диспетчеризация направлена на обеспечение равномерности загрузки всех звеньев, непрерывности, ритмичности и экономичности выполнения процессов производственного цикла, бесперебойной работы вспомогательных и обслуживающих участков. Диспетчеризация должна заблаговременно выявлять и предупреждать намечающиеся отклонения от установленных планов-графиков и текущих заданий.

Диспетчеризация охватывает управление технологическими процессами, контроль и оперативное распределение материальных и энергетических ресурсов, транспортных средств, учет работы машин и механизмов. Методы оперативного контроля и регулирования во многом зависят от типа производства.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/32437685

Вопрос №3. Планирование и диспетчеризация процессов и задач

Итак, операционная система выполняет следующие основные функции, связанные с управлением процессами и задачами:

— создание и удаление задач;

— планирование процессов и диспетчеризация задач;

— синхронизация задач, обеспечение их средствами коммуникации.

Создание задачи сопряжено с формированием соответствующей информационной структуры, а ее удаление – с расформированием. Создание и удаление задач осуществляется по соответствующим запросам от пользователей или от самих задач. Задача может породить новую задачу. При этом между задачами появляются «родственные» отношения. Порождающая задача называется «отцом», «родителем», а порожденная — «потомком». Отец может приостановить или удалить свою дочернюю задачу, тогда как потомок не может управлять отцом. Процессор является одним из самых необходимых ресурсов для выполнения вычислений. Поэтому способы распределения времени центрального процессора между выполняющимися задачами сильно влияют и на скорость выполнения отдельных вычислений, и на общую эффективность вычислительной системы. Основным подходом в организации того или иного метода управления процессами, обеспечивающего эффективную загрузку ресурсов или выполнение каких-либо иных целей, является организация очередей процессов и ресурсов. При распределении процессорного времени между задачами также используется механизм очередей.

Решение вопросов, связанных с тем, какой задаче следует предоставить процессорное время в данный момент, возлагается на специальный модуль операционный системы, чаще всего называемый диспетчером задач. Вопросы же подбора вычислительных процессов, которые не только можно, но и целесообразно решать параллельно, возлагаются на планировщик процессов.

Планирование и диспетчеризация процессов и задач.

Когда говорят о диспетчеризации, то всегда в явном или неявном виде подразумевают понятие задачи (потока выполнения). Если операционная система не поддерживает механизм потоковых вычислений, то можно заменять понятие задачи понятием процесса. Ко всему прочему, часто понятие задачи используется в таком контексте, что для его трактовки приходится использовать термин «процесс». Очевидно, что на распределение ресурсов влияют конкретные потребности тех задач, которые должны выполняться параллельно. Другими словами, можно столкнуться с ситуациями, когда невозможно эффективно распределять ресурсы с тем, чтобы они не простаивали. Например, пусть всем выполняющимся процессам требуется некоторое устройство с последовательным доступом. Но поскольку, как мы уже знаем, оно не может разделяться между параллельно выполняющимися процессами, то процессы вынуждены будут очень долго ждать своей очереди, то есть недоступность одного ресурса может привести к тому, что длительное время не будут использоваться многие другие ресурсы. Если же мы возьмем такой набор процессов, что они не будут конкурировать между собой за неразделяемые ресурсы при своем параллельном выполнении, то, скорее всего, процессы смогут выполниться быстрее (из-за отсутствия дополнительных ожиданий), да и имеющиеся в системе ресурсы, скорее всего, будут использоваться более эффективно. Таким образом, возникает задача подбора такого множества процессов, которые при своем выполнении будут, как можно реже конфликтовать за имеющиеся в системе ресурсы. Такая задача называется планированием вычислительных процессов. Задача планирования процессов возникла очень давно – в первых пакетных операционных системах при планировании пакетов задач, которые должны были выполняться на компьютере и по возможности бесконфликтно и оптимально использовать его ресурсы. В настоящее время актуальность этой задачи стала меньше. На первый план уже очень давно вышли задачи динамического (или краткосрочного) планирования, то есть текущего наиболее эффективного распределения ресурсов, возникающего практически по каждому событию. Задачи динамического планирования стали называть диспетчеризацией. Очевидно, что планирование процессов осуществляется гораздо реже, чем текущее распределение ресурсов между уже выполняющимися задачами. Основное различие между долгосрочным и краткосрочным планировщиками заключается в частоте их запуска, например: краткосрочный планировщик может запускаться каждые 30 или 100 мс, долгосрочный – один раз в несколько минут (или чаще; тут многое зависит от общей длительности решения заданий пользователей). Долгосрочный планировщик решает, какой из процессов, находящихся во входной очереди, в случае освобождения ресурсов памяти должен быть переведен в очередь процессов, готовых к выполнению. Долгосрочный планировщик выбирает процесс из входной очереди с целью создания неоднородной мультипрограммной смеси. Это означает, что в очереди готовых к выполнению процессов должны находиться в разной пропорции как процессы, ориентированные на ввод-вывод, так и процессы, ориентированные преимущественно на активное использование центрального процессора. Краткосрочный планировщик решает, какая из задач, находящихся в очереди готовых к выполнению, должна быть передана на исполнение. В большинстве современных операционных систем, с которыми мы сталкиваемся, долгосрочный планировщик отсутствует.

Дата добавления: 2015-05-29 ; Просмотров: 3424 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник статьи: http://studopedia.su/17_40798_vopros—planirovanie-i-dispetcherizatsiya-protsessov-i-zadach.html

Управление процессами. Планирование и диспетчеризация процессов

Презентацию к данной лекции Вы можете скачать здесь.

Введение

Начиная с данной лекции, в курсе более подробно рассматриваются все ключевые концепции и задачи ОС и используемые для их реализации алгоритмы и структуры данных. Первая концепция, подробно рассматриваемая в данной и следующей лекциях, — концепция процесса и управления процессами. Рассматриваются следующие вопросы:

- понятие процесса;

- cостояния процесса;

- блок управления процессом ;

- диспетчеризация процессов;

- операции над процессами.

Понятие процесса

Процесс (process) это программа пользователя при ее выполнении. При своей работе операционная системы исполняет множество классов программ: пакетные задания; пользовательские программы в режиме разделения времени; системные программы и процессы. Имеется несколько схожих терминов, характеризующих пользовательские программы: процесс (process), задание (job), задача (task) Однако не будем здесь преувеличивать различие между ними: для лучшего понимания специфики процессов и управления ими в ОС, мы можем считать приведенные термины синонимами, как и считается во многих учебниках по ОС.

Важная особенность процесса: это единица вычислений, которая должна выполняться последовательно, т.е. каждый процесс имеет свой последовательный поток управления (control flow) – последовательность выполняемых процессом команд. Многие большие задачи успешно решаются путем параллельного выполнения процессов, но об этом речь пойдет немного позже.

Процесс при его создании и управлении им операционной системой включает следующую основную информацию:

- Счетчик команд (program counter — PC) – адрес текущей выполняемой команды процесса; обычно хранится в специальном системном регистре аппаратуры;

- Стек (stack) – резидентная область основной памяти, выделяемая операционной системой при создании процесса , в которой хранятся локальные данные процедур процесса, их параметры (аргументы) и связующая информация между ними, необходимая для организации вычислений. При запуске очередной процедуры в стеке отводится запись активации (activation record),называемая также стековым фреймом (stack frame) и областью локальных данных (local data area) для хранения локальных данных текущего поколения (запуска) процедуры. По окончании ее выполнения запись активации удаляется из стека;

Секция данных ( data section ) – статическая (постоянно выделенная, неизменного размера) область основной памяти, выделяемая операционной системой процессу, в которой хранятся его глобальные переменные , массивы, структуры, объекты.

Исполняемый код (команды) процесса первоначально хранится во вторичной памяти (на диске) и загружается в основную память полностью или частично при обращении к нему.

Состояния процесса

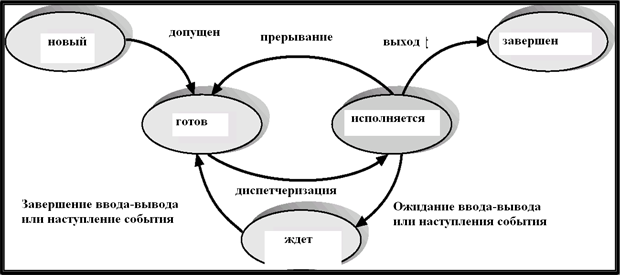

При исполнении процесс может изменять свое состояние следующим образом:

Новый (new):Процесс создается операционной системой, но еще не начал выполняться.

Исполняемый (running):Исполняются команды процесса на процессоре или процессорах компьютерной системы под управлением ОС.

Ожидающий (waiting):Процесс ожидает наступления некоторого события, например, завершения ввода-вывода. В состоянии ожидания процесс не занимает процессор .

Готовый к выполнению (ready):Процесс ожидает получения ресурсов процессора для его исполнения. В состояние готовности к выполнению процесс попадает обычно либо при его создании, либо после завершения ввода-вывода (из состояния ожидания).

Завершенный (terminated): Исполнение процесса завершено.

Диаграмма состояний процесса представлена на рис. 8.1.

Как видно из схемы, новый процесс, созданный в системе, проходит стадию допущен (admitted) – включается операционной системой в очередь всех процессов в системе, после чего ОС переводит его в состояние готовности к выполнению. Отметим сразу, что очередь готовых к выполнению процессов – одна из наиболее часто используемых системных структур для управления процессами. Из состояния готовности в состояние выполнения процесс переводится планировщиком ОС в результате диспетчеризации – выделения кванта процессорного времени. При выполнении процесс может быть прерван ( по таймеру, в результате ошибки и т.п.), а после обработки прерывания операционной системой переходит снова в состояние готовности к выполнению. Если в процессе выполняется синхронный ввод-вывод , либо процесс должен ожидать наступления некоторого события (например, определенного момента времени), процесс переходит в состояние ожидания. При завершении ввода-вывода или при наступлении ожидаемого события процесс не получает сразу же квант процессорного времени , а переходит в состояние готовности к выполнению. Процесс переходит в завершенное состояние при завершении работы программы процесса — например, в результате системного вызова exit(c) , где c – код завершения . Если c = 0 ,процесс считается благополучно завершенным.

Блок управления процессом

Блок управления процессом (Process Control Block – PCB) – системная структура данных , используемая ОС для управления процессом, содержащая следующую информацию, ассоциируемую с каждым процессом:

- Состояние процесса

- Текущее значение счетчика команд (используется при продолжении выполнения процесса);

- Значения регистров процессора (также используются при возобновлении процесса);

- Информация для диспетчеризации процессора (указатель на стек процесса , номер процесса);

- Информация для управления памятью (границы области памяти процесса);

- Статистическая информация (общее время выполнения процесса, оставшееся из заявленного время выполнения, суммарное время ввода-вывода и т.д.)

- Информация о состоянии ввода-вывода (список открытых файлов).

Структура блока управления процессом изображена на рис. 8.2.

Источник статьи: http://www.intuit.ru/studies/courses/641/497/lecture/11280