Являются ли синонимами понятия «производственные ресурсы» и «факторы процесса производства»? (да / нет)

71. Какие из перечисленных факторов можно отнести к факторам производства:

а) естественные ресурсы (земля, полезные ископаемые, водные ресурсы);

б) физические и умственные способности человека, затрачиваемые при производстве товаров и услуг;

в) оборудование, станки, машины, сырье;

г) способность людей принимать рациональные решения, уметь рисковать;

д) способы производства товаров и услуг (технология);

е) информационный фактор;

ж) экологический фактор;

з) все предыдущие ответы верны?

72. Взаимозаменяемость факторов производства обусловлена:

а) конструктивными особенностями изделия;

б) спецификой потребностей;

в) ограниченностью ресурсов;

г) эффективностью использования ресурсов;

д) все предыдущие ответы неверны.

73. Кривая производственных возможностей показывает различные комбинации двух продуктов при;

а) неполном использовании трудовых ресурсов;

б) полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии;

в) изменении количества применяемых ресурсов.

74. Производство эффективно, если:

а) в нем обеспечено полное использование трудовых ресурсов;

б) полное использование всех имеющихся ресурсов;

в) полное использование производственных ресурсов;

г) в нем не действует закон убывающей производительности факторов производства.

75. Если экономика движется по выпуклой кривой производственных возможностей вправо и вниз, то это означает, что:

а) альтернативные издержки снижаются;

б) альтернативные издержки увеличиваются;

в) альтернативные издержки постоянны.

76. Производительные силы–это:

а) сумма сырья и полуфабрикатов;

б) сумма средств производства и рабочей силы;

в) сумма средств труда и предметов труда;

г) сумма инструментов, оборудования и механизмов;

д) разность средств производства и рабочей силы.

77. К орудиям труда относятся:

а) производственные сооружения, дороги, мосты;

б) информационные линии, линии электропередачи, нефте- и газопроводы;

в) инструменты, оборудование, механизмы;

г) сырье и полуфабрикаты;

д) земельные участки.

78. Материальные средства труда можно разделить на:

а) естественные и технические;

б) общественные и природные;

в) традиционные и новаторские;

г) обычные и чрезвычайные;

д) постоянные и временные.

79. Соревновательные взаимосвязи в рыночной экономике проявляются в форме:

а) социалистического соревнования;

б) отношений, в которые вступают экономические субъекты непосредственно в ходе трудовой деятельности;

в) специализации работников при выполнении ими определенных трудовых операций;

г) конкурентной борьбы;

д) выполнения и перевыполнения планового задания.

80. Выделяют следующие две основные формы кооперации труда:

а) ремесленную и сельскохозяйственную;

б) торговую и банковскую;

в) индустриальную и промышленную;

д) земледельческую и пастушескую;

е) простую и сложную.

81. Право владения означает:

а) фактическое обладание имуществом;

б) возможность управлять имуществом с целью получения дохода;

в) право сдавать имущество в аренду или отдавать под залог;

г) возможность собственнику удовлетворять свои потребности при помощи принадлежащего ему имущества;

д) возможность уничтожить принадлежащий индивидууму объект собственности или изменить его свойства.

82. В «пучок прав» собственности не входит данный элемент:

б) право принципала;

в) право на безопасность;

д) право на остаточный характер.

83. В хозяйственной деятельности людей известны два основных правовых режима собственности:

а) муниципальной и федеральной;

б) личной и общественной;

в) кооперативной и коллективной;

г) индивидуальной и акционерной;

д) частной и государственной.

84. У истоков теории прав собственности стояли известные экономисты:

а) А. Смит и Д. Рикардо;

б) Дж. М. Кейнс и П. Самуэльсон;

в) Р. Коуз и А. Алчиан;

г) О. Бем-Баверк и М. Туган-Барановский;

д) Н. Кондратьев и А. Чаянов.

85. Ф. Кенэ выделяет следующие социально-экономические классы общества:

а) землевладельцев, производительный и бесплодные классы;

б) фермеров и крестьян;

в) философов, воинов и ремесленников;

г) рабочих и купцов;

д) капиталистов и коммерсантов.

86. К. А. Сен-Симон делил общество на два социально-экономических класса:

а) пролетариат и буржуазию;

б) рабовладельцев и рабов;

в) государственных служащих и предпринимателей;

г) индустриалов и тунеядцев;

д) помещиков и крепостных крестьян.

87. Среди социально-экономических классов, выделяемых в настоящее время, нельзя найти:

а) государственных служащих;

г) представителей свободных профессий;

88. Термином «интеллигенция» обозначил людей, занимающихся умственным трудом, этот русский писатель:

89. А. Гоулднер выделил в «новом классе» две страты:

а) интеллигенцию и интеллектуалов;

б) дилеров и рантье;

в) брокеров и маклеров;

г) нуворишей и набобов;

д) бюрократов и менеджеров.

90. Ограничение доступа в другой социально-экономический класс называют:

91. В формационном подходе к выделению типов экономических систем не выделяют следующую формацию:

92. Этот немецкий экономист классифицировал типы экономики на замкнутое, городское и народное хозяйства:

93. Ф. Лист не выделял в своей классификации следующую стадию экономического развития:

в) пастушескую стадию;

г) земледельческую стадию;

д) земледельческо-промышленную стадию.

94. В теории циклического развития общества не выделяется данный тип цивилизации:

95. О. Шпенглер не выделяет данный тип цивилизации:

96. Ш. Фурье не выделяет следующий период в развитии экономики:

97. Критериями выделения типов экономических систем В. Зомбарт считает:

а) дух, форму и субстанцию;

б) форму и содержание;

в) экзистенцию и эссенцию;

д) сублимацию, субвенцию и негоцию.

98. «Авторитарным капитализмом» называют экономическую систему, существовавшую:

а) в сталинском Советском Союзе;

б) в гитлеровской Германии;

в) в рузвельтовской Америке;

г) в черчиллевской Англии;

д) в царской России

99. В смешанной экономике присутствуют черты:

а) феодального и капиталистического хозяйства;

б) крепостного строя и буржуазного уклада;

в) до- и постиндустриальной экономики;

г) планового и рыночного хозяйства;

д) традиционной и командно-административной экономики.

Дата добавления: 2014-10-31 ; Просмотров: 2359 ; Нарушение авторских прав?

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Источник статьи: http://studopedia.su/11_88908_yavlyayutsya-li-sinonimami-ponyatiya-proizvodstvennie-resursi-i-faktori-protsessa-proizvodstva-da—net.html

Производственные ресурсы и факторы производства

Факторы производства и факторные доходы

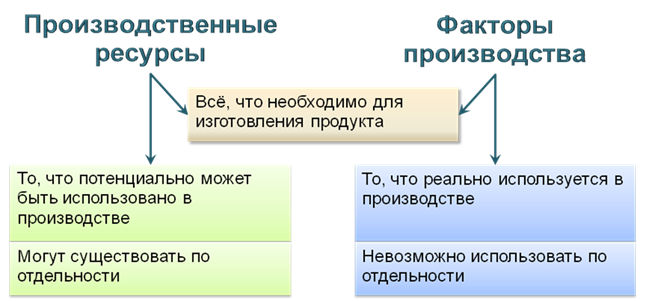

Изучая разные вопросы, связанные с экономикой, вы встречали два термина, которые часто используют как синонимы: производственные ресурсы и факторы производства. На первый взгляд, и правда, между ними нет никакого различия. И то, и другое – то, что необходимо для изготовления какого-либо продукта (товара или услуги): работники, исходное сырьё, деньги. И, тем не менее, различия между этими понятиями существуют. Когда мы говорим о производственных ресурсах, имеем в виду то, что потенциально может быть использовано. Ресурсы могут существовать сами по себе. Какие-то есть в наличии, каких-то нет.

Факторы производства – это те ресурсы, которые реально задействованы в производстве. Их невозможно использовать по отдельности. Чтобы изготовить какой-то товар, их нужно соединить в одном месте в одно время.

Производственные ресурсы и факторы производства

Какие факторы производства принято выделять? Ответ зависит от того, какого направления в экономической науке вы придерживаетесь.

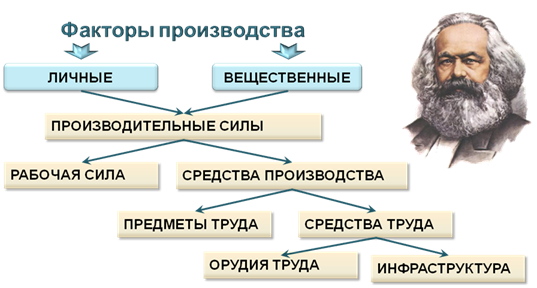

Например, марксисты все факторы производства делят на две группы: личные и вещественные. И называют их все вместе производительными силами. Личные – это люди, рабочая сила, а вещественные – средства производства. К последним относят предметы и средства труда. Предметы труда – это природное сырьё или материалы, которые уже обработаны людьми, но используются в качестве исходного сырья в другой отрасли производства. Например, сталь – конечный продукт для металлургической промышленности и сырьё для машиностроителей. Средства труда включают в себя орудия труда – любое оборудование, начиная от каменного топора и заканчивая автоматизированными линиями и супернавороченными компьютерами. К средствам труда относят и так называемую производственную инфраструктуру: здания, дороги, линии электропередач… Всё это нельзя назвать орудиями труда, но и обойтись без этого в процессе производства невозможно.

Марксисты по-разному оценивают роль различных факторов производства. Средства производства, говорят они, не создают никакой новой стоимости. Они просто переносят её в новый продукт. Так, в стоимость торта включены стоимости использованных при его выпечке муки, яиц, масла, электроэнергии (если плита электрическая) или дров, часть стоимости самой плиты, ну и так далее. Новую, прибавочную стоимость создаёт пекарь. Только труд работника приносит доход. Но в условиях капиталистического строя этот доход идёт не только тому, кто его создаёт. Значительная часть прибавочной стоимости оседает в карманах собственников средства производства. Причём именно они решают, каким образом она будет распределяться. Работник от этого процесса отстранён. В этом, собственно, и заключается сущность капиталистической эксплуатации.

Выход Маркс видел в ликвидации частной собственности на средства производства. Они должны принадлежать тем, кто их использует, создаёт с их помощью эту самую прибавочную стоимость. Частная собственность должна быть заменена общественной. Капитализм – социализмом.

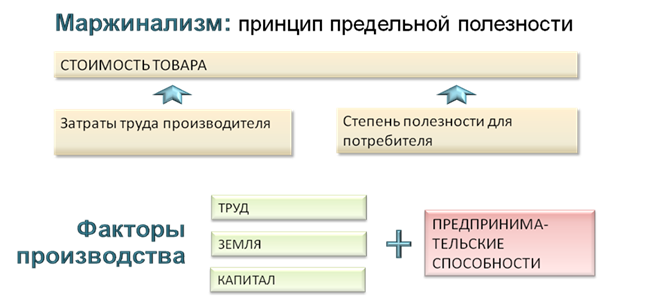

С семидесятых годов девятнадцатого века среди экономистов стали широко распространяться маржиналистские идеи. Название маржинализм происходит от латинскогоmargo, marginis – край, предел. Это экономическое учение главным, фундаментальным элементом теории стоимости признаёт принцип предельной полезности. То есть, стоимость товара определяется не только затратами труда на его производство, но и степенью его полезности, которая определяется потребителями. Важно не просто выпустить какой-то товар, а тот который будет максимально востребован покупателями. Причём, желательно, с минимально возможными затратами. Поэтому к трём основным факторам производства, которые выделил ещё Адам Смит, основатель классической политэкономии: труд, земля и капитал, маржиналисты добавили ещё один – четвёртый: предпринимательские способности. Но обо всём по порядку.

Маржинализм

Начнём с труда. При любом раскладе он остаётся главным из факторов. Человек – основной и единственный субъект экономической деятельности. Производство осуществляется для того, чтобы удовлетворить его потребности. И производителем, организатором производства может быть только человек. Всё остальное – лишь используемые им средства. Труд, как фактор производства, – это те усилия, физические и интеллектуальные, которые люди затрачивают при производстве товаров и услуг. Содержание этого понятия не совпадает полностью со значением термина «рабочая сила».

Рабочая сила – это способность к труду вообще. Ею матушка-природа наделяет практически каждого человека с момента рождения. Две руки, две ноги, голова (с мозгом, способным осуществлять мыслительную деятельность, разумеется), плюс способность расходовать какое-то количество энергии, производя некую полезную работу. Или бесполезную… Впрочем, понятие пользы весьма субъективно. Короче, расходуемая энергия даёт какой-то результат. Однако в процессе производства конкретного товара требуются не работники вообще, а специалисты определённого профиля, обладающие определённой квалификацией, знаниями и умениями. Для того чтобы процесс пошёл, их надо найти или обучить.

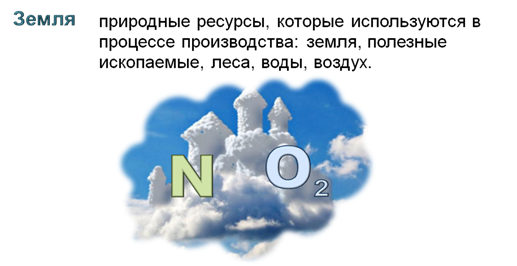

Следующий важный фактор производства (да, неважных, собственно, и не бывает) – земля. Имеется в виду не только земля в буквальном смысле этого слова – грунт, почва, но все природные ресурсы. То есть, так называемые естественные блага: то, что есть в природе, а не создано людьми: полезные ископаемые, леса, воды, воздух. Да, и воздух тоже! Из него не только воздушные замки можно строить. В химической промышленности полученный из атмосферного воздуха кислород используют в качестве окислителя в самых разных производственных процессах. Оттуда же, из воздуха, получают сырьё для производства жидкого и газообразного азота.

Кстати, землю, которая используется как сельскохозяйственные угодья, строго говоря, нельзя отнести к фактору производства «земля». В этот природный ресурс вложено много человеческого труда. Её очистили от леса или осушили, или, наоборот, подвели воду. Для повышения природного плодородия внесли органические и минеральные удобрения, специально выращенных калифорнийских червей запустили, ну и так далее. То есть, эта земля уже не земля (в экономическом смысле), а капитал.

С капиталом у многих людей ассоциируются деньги, … много денег. Человек, обладающий капиталом, – это богатый человек. Но деньги сами по себе капиталом не являются. Они им становятся только тогда, когда облекаются в форму, способную приносить прибыль. А прибыль приносит лишь производство. Ну, и торговля, конечно. Но цикл общественного воспроизводства вы уже изучали: чтобы что-то продать, надо это что-то сначала купить – у производителя.

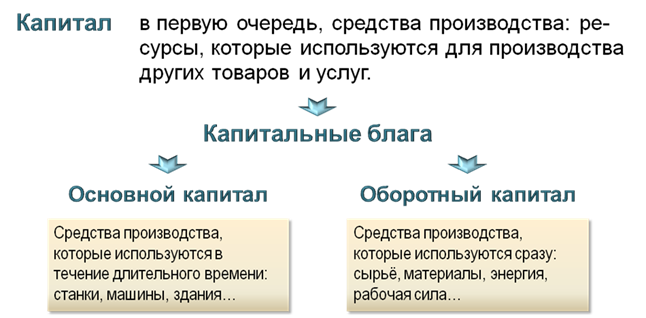

Капитал – это, в первую очередь, средства производства: те ресурсы, которые используются для производства других товаров и услуг. Их так и называют: капитальные блага. Капитал может быть основным и оборотным. Это не означает, что один из них важный, а другой – так себе. Для производства необходим и тот, и другой. Основной капитал – станки, машины, компьютеры, здания… то есть, то, что используется в течение длительного времени, участвует в нескольких или многих производственных циклах. Оборотный капитал – те средства производства, которые используются сразу, и нуждаются в постоянном возобновлении: сырьё, комплектующе, затраты на наём рабочей силы, на оплату электроэнергии и тому подобное.

Также выделяют финансовый, или денежный капитал: когда деньги вложены в акции, облигации, иные ценные бумаги, или находятся на банковском вкладе. Во всех этих случаях они, так или иначе, инвестируются, то есть, вкладываются в производство.

Капитал может быть и нефизическим, когда его невозможно пощупать. Человеческий – средства, вложенные в подготовку и повышение квалификации специалистов. Или «доброе имя» фирмы, доверие к ней – тоже своеобразный капитал, способный влиять на величину её прибыли.

Все эти факторы кто-то должен свести воедино, организовать процесс производства, выбрать направление деятельности, добиться максимально возможной эффективности в условиях постоянно ограниченных ресурсов. Тут в дело вступает четвёртый фактор производства – предприниматель. Тот, кто готов рискнуть, взять на себя ответственность за результаты производственной деятельности. Иногда предпринимательский талант считают разновидностью общей способности людей к труду. Им обладает далеко не каждый. Но и классными программистами тоже не все могут стать.

В условиях постиндустриального общества особое место начинает занимать ещё один фактор производства – информация. Это связано со значительным повышением роли науки в производстве. Только новые технологии способны помочь решить проблему удорожания ресурсов и сохранить возможность получения доходов от производства в этих условиях. Информация, знания – фактор производства, отличающийся ото всех остальных. Он неотчуждаем. Если вы что-то знаете, вас невозможно этого лишить. Знания остаются с вами, если вы с кем-то ими делитесь. Информация не связана с определённым пространством, ею можно пользоваться одновременно во многих местах. Но иметь информацию и суметь ей распорядиться – это не одно и то же. Не случайно информационные технологии востребованы в самых разных отраслях. Из двадцати пяти крупнейших по стоимости акционерного капитала компаний США восемнадцать работают в сфере информационных технологий.

Вы уже знакомились со схемой оборота ресурсов и товаров. Предлагая что-то на рынок, владелец этого чего-то рассчитывает получить взамен доход. Это касается и владельцев основных факторов производства.

Владельцы рабочей силы получают факторный доход в виде заработной платы. Её размер зависит от востребованности тех профессиональных знаний и умений, которыми обладает работник, от его способности трудиться интенсивно, производить товары и услуги с максимально возможной эффективностью.

Владелец земли – природных ресурсов – получает ренту: плату за возможность ими пользоваться. Владельцем может быть частное лицо, фирма. Многие природные ресурсы являются собственностью государства.

Владелец капитала получает процент. Он может быть также в форме дивидендов, если речь идёт о владении акциями. Существует целая группа людей, которые живут на банковский или ссудный процент. Их называют французским словом «рантье».

Предприниматель получает прибыль. Или не получает, если не смог добиться успеха. Это единственный из факторных доходов, который может выражаться как положительным, так и отрицательным значением.

Форма дохода от продажи информации зависит от того, в качестве кого человек её продаёт. Это может быть зарплата, если речь идёт о высококвалифицированном специалисте. Это может быть прибыль, если информацию использует для организации своей деятельности предприниматель. А может быть и процент или рента, если владелец информации оформил патент на своё открытие и продаёт возможность им пользоваться.

Источник статьи: http://poisk-ru.ru/s17395t10.html