что такое значимая часть глагола

Другим видом формообразующих морфем является формообразующий суффикс — суффикс, служащий для образования форм слова.

В основном все формообразующие суффиксы представлены в глаголе: это суффиксы инфинитива, прошедшего времени, повелительного наклонения, причастных и деепричастных форм. Не в глаголе формообразующие суффиксы представлены в степенях сравнения прилагательного и наречия.

У большинства глаголов — два разных вида основы: одна — основа настоящего / простого будущего, и другая — основа инфинитива, а также прошедшего времени: читаj- и чита-, рисуj- и рисова-, бег- и бежа-, говор- и говори-.

Существуют глаголы, у которых совпадают основы настоящего / простого будущего и инфинитива: (ид-ут, ид-ти), и им противопоставлена основа прошедшего времени (ш-л-а).

Есть глаголы, у которых все три основы различны: тере-ть, тер-л-а, тр-ут; мокну-ть, мок-л-а, мокн-ут.

Есть глаголы, у которых все формы образуются от одной и той же основы: нес-ти, нес-л-а, нес-ут; вез-ти, вез-л-а, вез-ут.

Разные глагольные формы образуются от разных основ.

От основы инфинитива образуются, помимо неопределенной формы, личные и причастные формы прошедшего времени (если глагол не имеет иной основы прошедшего времени) и условного наклонения.

От основы настоящего / простого будущего времени образуются, помимо личных и причастных форм настоящего времени, формы повелительного наклонения.

Это хорошо видно у тех глаголов, в которых представлено чередование согласных:

писа-ть — писа-л- (бы — писа-вш-ий

пиш-у — пиш-ущ-ий — пиш-и- .

Значимыми частями слова называют те, которые имеют значение (лексическое, грамматическое) . Для большинства слов значимыми являются морфемы (корни, суффиксы, приставки, окончания, а также постфиксы, циркумфлексы, инфиксы и пр. ) Следовательно, значимая часть глагола — любая его морфема.

Есть вероятность, что вы имели в виду какую-то значимую часть глагола, которая отличает его от других частей речи. Тогда это тематическая гласная. Например,

буква «и» в слове «ходить»

буква «е» в слове «свистеть»

буква «о» в слове «молоть»

В школе эти буквы условно обозначаются знаком суффикса, хотя и не являются суффиксами.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/95289440

Значимые части слова

Каждое слово имеет в своем составе значимые части (морфемы), которые обладают определенными особенностями:

- Являются минимальной неделимой единицей слова;

- Имеют значение: грамматическое (словообразующее и словоизменительное) или лексическое;

- Выполняют свое значение только в составе слова (отдельно от слова сложно определить не только значение, но и даже к чему относится часть, например, к корню или к суффиксу: истец; ист-ец);

- Имеют четкое местоположение, изменение которого приводит к потере смысла слова (кот-ик, но не ик-кот);

- Воспроизводятся уже из созданных готовых единиц (не придумываются человеком).

К таким значимым частям слова относятся:

Корень — самая важная часть, в которой содержится лексическое значение (можно узнать о каком предмете, качестве, признаке или свойстве идёт речь).

Примеры: Рыба, рыбный, рыбак («Рыб» — корень, который позволяет понять, что все слова связаны с позвоночным животным, живущим в воде.)

Корень может употребляться:

- Вместе со словообразующими частями (франц-уз; нос-и-ть; при-нос-и-ть)

- Без словообразующих частей (ком, сом, рот; несклоняемые: кофе, кенгуру, метро)

Приставка и суффикс имеют в основном словообразующее значение. И являются факультативными, то есть могут и не находиться в слове.

- стоит перед корнем (про-бежать);

- часто выполняет функцию образования новых слов (плыть — переплыть; комфорт — дискомфорт);

- редко выполняет функцию образования новых форм слова (наименьший).

Чаще всего приставочным способом образуются новые глаголы (вбежать, переехать, улететь).

Существуют слова, которые состоят из двух приставок: невозможно, безысходность.

- Стоит после корня или после другого суффикса (стол-ик; кус-оч-ек);

- Имеет словообразующее значение (учить — учительский);

- Имеет формообразующее значение;

- Может быть нулевым.

Чаще всего с помощью суффиксов образуются существительные («-ник»: ученик, лесник) и прилагательные («-ск»: деревенский, морской). Присоединение только суффикса к слову может изменить его принадлежность к определенной части речи (белый — белизна).

Формообразующие суффиксы служат для образования:

- Степеней прилагательных (краткий — кратчайший);

- Начальной формы глагола (бежал — бежать);

- Глаголов прошедшего времени (смотреть — смотрел);

- Повелительного наклонения глагола (идти — идите);

- Причастий (петь — поющий) и деепричастий (встречать — встретив);

Нулевой суффикс также может выполнять функцию образования:

- слов — для существительных и прилагательных, образованных от глаголов, прилагательных и существительных (выходить — выход; золото — золотой); для числительных (тридцать — тридцатый); для наречий (жалеть — жаль).

- форм — для глаголов прошедшего времени единственного числа мужского рода (приносить — принес).

- Выполняет формообразующую функцию;

- Выражает значение рода, числа и падежа;

- Используется для связи слов в словосочетаниях и предложениях;

Интересный урок, красивая девушка, сильные спортсмены.

Окончания присутствуют только у изменяемых слов.

Существует значимое нулевое окончание. Его нельзя путать с отсутствием окончания, так как нулевое бывает только у изменяемых слов (Пример в слове «дом» нулевое окончание указывает на именительный или винительный падеж).

- Включает в себя все словообразующие части и корень (поговорка: основа «поговорк»);

- Содержит лексическое значение;

- Не содержит в своем составе окончание (куклу, кукле, куклой: основа «кукл»).

Для неизменяемых слов основа — это весь корень (какао: основа «какао»).

Источник статьи: http://russkyaz.ru/razbor-slova/znachimye-chasti-slova.html

Как определить начальную форму глагола

Для правильного правописания глаголов в русском языке важно уметь определять их начальную форму.

Глагол – это часть речи, обозначающая какое-либо действие или указывающая на состояние.

Начальная (неопределенная) форма – это особый грамматический вид глагола, инфинитив, и он выделяется среди остальных частей речи. Инфинитив отвечает на глагольные вопросы что делать? что сделать?.

Название этой части речи (инфинитив) берет свое начало с латинского языка и переводится как «неопределённый». Это слово (infinitivus), а точнее его производная «инфинитив» указывает на особую глагольную форму. Ситуация схожа с существительными и их начальным видом именительного падежа, который всегда приводится в толковых словарях.

Если задать эти вопросы (что делать? что сделать?) к любой форме действия, то можно получить начальный вид, который и будет считаться неопределённым или нулевым.

Обычные глаголы можно спрягать по лицу и числу, времени, наклонению. Суть в том, что по инфинитиву нельзя определить ни время, ни число, ни любую другую грамматическую категорию взятого глагола (например, он рубит (н.в, ед.ч.), что делать? – рубить (?, ?.). Всегда неопределенный вид оканчивается на –ть, -ти или –чь.

Определение начальной формы глагола

У любого глагола, указывающего на совершения действия или на состояние, можно выделить неопределенную форму, например:

Определить начальную форму глагола не сложно, достаточно лишь задать один из указанных вопросов к слову. Также на неопределенность указывает окончание (-ть, -ти). Например:

- Приду — прийти;

- Пришью – пришить;

- Бегу – бежать;

- Читает — читать;

- Дает – дать;

- Пишет – писать.

Стоит отметить, некоторые из глаголов совсем не имеют (нулевое) окончания (они оканчиваются на –чь), например:

- Бережем – беречь (корень, нет окончания);

- Привлекает – привлечь (приставка, корень, нет окончания);

- Прилег – прилечь (приставка, корень, нет окончания);

- Печем – печь (корень, нулевое окончание).

Также нужно уделить особое внимание некоторым нулевым глаголам, у которых в корне слова пишется буква «Й». Например:

- Обошел – обойти;

- Зайдем – зайти;

- Перешли – перейти;

- Выйдем – выйти.

Примечательно, что инфинитив может отвечать на два вопроса. Подобное разнообразие говорит о разных лексических видах слова, которые называются совершенной и несовершенной формой. Вид говорит о соответствии действия с пределом (происходит в начале или в конце). Например, несовершенная форма действия не ограничивается какими-либо рамками. Это постоянное действие, которое периодично повторяется (например, есть, бить, спать, гадать – что делать?). Совершенная форма указывает на действие, которое было окончено, но сохранило итог к моменту разговора (например, проплыть, проспать, пойти – что сделать?).

Для чего нужен инфинитив в глаголах?

Одна из причин использования инфинитива заключается в том, что в некоторых словах окончания не попадают под ударение. Это случается, когда у людей появляются сомнения в правописании букв «е» и «и» в словоформах:

- Строишь или строешь ;

- Клеит или клеет ;

- Здоровеем или здровоеим .

Для правильности написания подобных слов понадобится определить спряжение этих глаголов, используя форму инфинитива. Все достаточно просто.

Другой момент — в прошедшем времени глаголы часто получают безударные суффиксы. К примеру:

Основываясь именно на неопределенном виде создаются другие словоформы глаголов, к примеру:

Лелея-ть – леле-ял, леле-ю, леле-яв (меняется только окончание, основа остается точно такой же, как в инфинитиве).

Именно поэтому так важно точно определить начальный вид и выделить в ней безударный суффикс. Без этих знаний не получится правильно писать глаголы в прошедшем времени, причастиях прошедшей формы, деепричастиях.

Морфологические характеристики инфинитивной формы глаголов в русском языке

Неопределенные глаголы нужны для обозначения действия или состояние того, о чем говорится. При этом они не имеют каких-либо изменяемых характеристик, которые присущи другим частям речи и формам. Инфинитивы получили только незыблемые морфологические определения:

- Вид.

- Возвратность.

- Спряжение и переходность.

Рассмотрим предложение: Они начали понемногу зажигать огни. Выделим морфологические характеристики на примере начальной формы «зажигать».

Зажигать – отвечает на вопрос что делать?

- Это глагол, указывающий на действие;

- Форма инфинитив;

- Несовершенный вид;

- Невозвратный;

- Непереходный;

- Первое спряжение.

Синтаксическое назначение – часть составного глагольного сказуемого «начали зажигать».

Рассмотрим другое предложение: В ней жила мечта освободиться из плена.

Освободиться – отвечает на вопрос что сделать?

- Глагол, указывает на какое-либо действие;

- Форма инфинитив;

- Совершенный вид;

- Непереходный;

- Возвратный;

- Первое спряжение.

Синтаксическое назначение – несогласованное определение.

Важно помнить, что начальная форма глагола отвечает на вопросы «что делать? что сделать?» и может являться любым членом в предложении.

Источник статьи: http://nach-shkola.ru/kak-opredelit-nachal-nuyu-formu-glagola.html

Волжский класс

Боковая колонка

Рубрики

Видео

Книжная полка

Малина для Админа

Боковая колонка

Опросы

Календарь

| Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |

|---|---|---|---|---|---|---|

| « Авг | ||||||

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |

| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

| 28 | 29 | 30 | ||||

Оцени себя. Что я знаю? Что я умею? с. 88 – 93

Ответы по русскому языку. 3 класс. Проверочные работы. Канакина В.П., Щёголева Г.С.

Оцени себя. Что я знаю? Что я умею?

Ответы к стр. 88 – 93

√ читать и осмысливать содержание текста, определять тип текста:

Прилетел к берёзе пёстрый дятел, увидел гнилой сучок. Сам прилепился на ствол, хвостом подпёрся и давай носом колотить, жучков да личинок из-под коры выклёвывать.

√ повествование

√ находить (подчёркивать) в тексте предложение, которое выражает главную мысль:

Брызгун — рыба необыкновенная . Её ещё снайпером зовут. Заметит муху на тростнике, наберёт в рот воды и так стрельнёт — собьёт. Так рыба охотится.

√ определять тему текста, выделять знаком Z части текста, подбирать заголовок к тексту.

Z Народные названия месяцев очень точно передают их характер. Z На Руси март нарекли капельником. Ведь в марте всюду звенит капель. Z В марте тает снег, появляются проталинки. Вот и зовут март протальником. Z А ещё этот прекрасный весенний месяц называют утром года.

В этом тексте говорится о том, что народные на звания месяцев очень точно передают их характер.

√ составлять из слов предложение, правильно его записывать:

желтеют, на, почему, осенью, деревьях, опадают, и, листья

Почему осенью на деревьях желтеют и опадают листья?

√ определять вид предложений по цели высказывания и по интонации:

Как красиво опустила ива над рекой свои гибкие ветви!

Это предложение по цели высказывания повествовательное , а по интонации восклицательное .

√ находить в предложении грамматическую основу и выделять словосочетания.

С пригорка зажурчал говорливый ручеёк .

1) зажурчал (откуда?) с пригорка;

2) ручеёк (какой?) говорливый.

√ находить грамматическую основу в частях сложного предложения и разделять части сложного предложения запятой:

Вышла из-за тучи луна и, засверкали на ветках снежинки.

√ правильно произносить слова, определять ударение в слове, записывать слова в алфавитном порядке:

магазин, туфля, договор, звонил, положил, поняла

Договóр, звони́л, магази́н, положи́л, понялá, тýфля.

√ определять количество звуков и букв в слове:

солнце съёмка мальчик

5 зв., 6 б. 6 зв., 6 б. 6 зв., 7 б.

√ составлять звуковую модель слова и определять качество звуков в слове (гласный, ударный, безударный, согласный, твёрдый, мягкий, звонкий, глухой):

ё 〈

о [о] – гласн., ударн.

ж [ж] – согл., звонк. парн., твёрд. непарн.

и [и] – гласн., безуд.

к [к] – согл., глух. парн., твёрд. парн.

4 б., 5 зв.

√ переносить слова с одной строки на другую строку:

подъ-езд

вьюж-ный

обезь-яна, обезья-на

√ определять слова, в которых все согласные звуки мягкие:

житель, чаща , коньки, метель , ключ, щавель .

√ объяснять значение слова:

завтрак — первый утренний приём пищи;

пятница — пятый день недели, следующий за четвергом;

тракторист — тот, кто работает на тракторе.

√ как отличить форму слова от однокоренных слов:

Ключ и ключи — это форма одного слова.

Ключ и ключик — это однокоренные слова.

√ как называется каждая значимая часть слова:

корень, приставка, суффикс, окончание

√ в каких словах нет окончания:

море, пальто , кофе , облако, шимпанзе

√ подбирать к слову однокоренные слова и выделять в них корень:

звезд/а, звёзд/ный, звёзд/очка, звезд/очёт

пис/ать, на/пис/ать, пись/мо, пис/атель

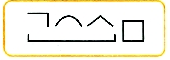

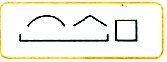

√ выделять в словах значимые части и составлять схему (модель) состава слова:

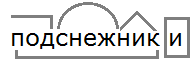

подснежники

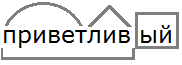

приветливый

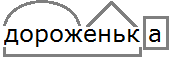

дороженька

√ находить орфограммы в приставке, корне и суффиксе:

√ как называется часть речи, которая обозначает предмет:

√ как называется часть речи, которая не называет предмет, а только указывает на него:

√ как называется часть речи, которая обозначает признак предмета и в единственном числе изменяется по родам:

√ как называется часть речи, которая изменяется по числам и временам:

√ название падежа имени существительного, который отвечает на вопросы кто? или что? и не имеет предлогов:

√ в форме какого рода имя прилагательное отвечает на вопрос какое? и имеет окончание -ое, -ее:

√ определять части речи в предложении; указывать над словом часть речи:

мест. гл. пр. сущ. сущ. пр. сущ. прил.

Я смотрю на стрекозу. Тело у стрекозы узкое,

прил. с. пр. сущ. числ. прил. сущ.

длинное, а по бокам четыре прозрачных крыла.

√ определять падеж имён существительных в предложении:

И. п. В. п. П. ч. Р. п.

Орёл свил гнездо на большой дороге вдали от моря.

√ определять род имён существительных и имён прилагательных, дописывать окончания имён прилагательных:

ж. р. ж. р. м.р. м. р. ср. р. ср. р.

ранн яя весна, жарен ый картофель, весенн ее солнце.

√ изменять имя прилагательное по родам :

синий (шар), синяя (лента), синее (небо).

√ определять время глаголов:

наст. вр.

Ласточка день начинает весенний,

буд. вр.

Летнюю ночь завершит соловей.

√ изменять время глагола:

жужжит, жужжал, будет жужжать

√ записывать текст, правильно выделяя и оформляя каждое предложение:

Ну и денёк! Светит яркое солнце в лесу. Я иду в хвойный лесок. Там в овражке бежит говорливый ручеёк. Я пью родниковую воду. Хороша студёная водичка!

Источник статьи: http://volzsky-klass.ru/oceni-sebya-chto-ya-znayu-chto-ya-umeyu-s-88-93/