—>Сайт учителя русского языка и литературы

Жуковой Натальи Юрьевны —>

Виды и образцы языкового анализа

Фонетический разбор слова

Фонетический разбор слова заключается в характеристике слоговой структуры и звукового состава слова и предполагает элементы графического анализа.

При проведении фонетического разбора необходимо обязательно произносить слово вслух. Нельзя автоматически переводить буквенную запись в звуковую, это ведет к ошибке. Нужно помнить, что характеризуются не буквы, а звуки слова.

Порядок фонетического анализа

1. Разбить слово на слоги, указать количество слогов. Указать слог, на который падает ударение.

2. Записать слово в фонетической транскрипции.

3. Дать характеристику гласным и согласным звукам.

4. Указать количество букв и звуков. Прокомментировать их соотношение.

тетрадь [тʼитрáтʼ] вариант [тʼи э трáт’]

| т | — | [т’ ] | — согл., глух., парн. [т-д], мягк., парн. [т , -т] |

| е | — | [и ] | — гл., безударн. |

| т | — | [т ] | — согл., глух., парн. [т-д], тверд., парн. [т-т , ] |

| р | — | [р ] | — согл., сонорный, звонк., непарн., тверд., парн. [р-р , ]. |

| а | — | [а ´ ] | — гласн., ударн. |

| д | — | [т’ ] | — согл., глух., парн. [т-д], мягк., парн [т , -т] |

| ь | — | [– ] | |

| 7 букв, 6 звуков. | |||

Морфемный анализ слова

- Определите, какой частью речи является данное слово. Установите, изменяемая или неизменяемая это часть речи.

- Выделите окончание (для изменяемых частей речи) и основу.

- Определите, какая основа (производная или непроизводная).

- Найдите корень слова путем подбора и сопоставления родственных слов.

- Выделите в производной основе суффикс(ы) и приставку(и), охарактеризуйте их значение.

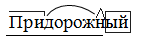

Придорожный

- Имя прилагательное. Изменяемая часть речи.

- Окончание –ый, основа придорожн-.

- Основа производная (членится на морфемы).

- Корень -дорож-; однокоренные слова дорога, подорожник.

- Суффикс –н- с общим значением «относящийся к чему-либо, состоящий из чего-либо». Приставка при- имеет значение нахождения вблизи чего-либо.

Графический морфемный разбор слова

Словообразовательный разбор

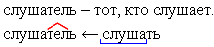

Цель словообразовательного анализа — определение способа образования слова . Он проводится в следующем порядке.

1. У анализируемого слова определяется тип основы (производная или непроизводная). Если основа непроизводная, например, лес, река , словообразовательный разбор произвести невозможно.

2. К анализируемому слову подбирается производящее слово (сочетание слов), т. е. то, от которого данное слово образовано. Производящее слово должно быть родственным анализируемому слову, обычно проще его, самым близким по структуре и лексическому значению. Следует помнить, что от выбора производящего слова в конечном итоге зависит правильное решение данной проблемы.

3. Устанавливается, что является производящей базой : основа слова, целое слово, части нескольких слов, несколько слов, например, весенний — весн а, невесело — весело , диван-кровать — диван , кровать .

4. Выделяются части слов, при помощи которых образовано новое слово.

5. Определяется способ образования слова.

Морфологический анализ

Сущность морфологического анализа заключается в разборе слова как части речи, в последовательном установлении всех грамматических значений слова в его конкретной грамматической форме.

При морфологическом разборе имени существительного следует:

1) назвать часть речи на основании общекатегориального значения,

2) поставить существительное в начальную форму (И.п., ед.ч.),

3) установить постоянные признаки: а) нарицательное или собственное, б) одушевленное или неодушевленное, в) род, г) тип склонения,

4) установить непостоянные признаки: а) падеж, б) число,

5) определить синтаксическую функцию слова.

На пути 3 нам совсем не попадались встречные суда.

(На) пути — существительное.

I. (На чем? Где?) на пути.

II. Пост. — нариц., неодуш., м.р., разноскл.; непост. — в предложн. п., в ед. ч.

III. Не попадались (где?) на пути .

При морфологическом разборе имени прилагательного следует:

1) назвать часть речи на основании общекатегориального значения,

2) поставить прилагательное в начальную форму (И.п. ед. ч. м.р.),

3) установить постоянные признаки: разряд по значению,

4) установить непостоянные признаки: а) для качественных — степень сравнения и форму, б) падеж, род, число,

5) определить синтаксическую функцию.

Орешник начинает ронять лист с самых высоких 3 побегов.

(С) самых высоких — имя прилагательное.

I. Побегов (каких?) самых высоких.

II. Пост. — качественное; непост. — в превосходн. ст., в полн. ф., в род. п., во мн. ч.

III. Побегов (каких?) самых высоких .

При морфологическом разборе имени числительного следует:

1) назвать часть речи на основании общекатегориального значения,

2) поставить числительное в начальную форму (И.п.),

3) установить постоянные признаки: а) разряд по значению, б) разряд по структуре,

4) установить непостоянные признаки: падеж, род (если есть), число (если есть),

5) определить синтаксическую функцию числительного.

Экспедиция на двух парусных судах под начальством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева в тысяча восемьсот девятнадцатом 3 году подошла к берегам Антарктиды.

(В) тысяча восемьсот девятнадцатом — имя числительное.

I. Подошла (когда?) в тысяча восемьсот девятнадцатом (году).

Н.Ф. — тысяча восемьсот девятнадцатый.

II. Пост. — порядковое, составное; непост. — в предложн. п., в м.р., в ед. ч.

III. Подошла (когда?) в тысяча восемьсот девятнадцатом (году) .

При морфологическом разборе местоимения следует:

1) назвать часть речи на основании общекатегориального значения,

2) поставить местоимение в начальную форму (И.п.),

3) установить постоянные признаки: а) разряд по значению, б) лицо и число (у личных местоимений),

4) установить непостоянные признаки: падеж, род (если есть), число (если есть),

5) определить синтаксическую функцию.

Грядку лука в огороде, / Сажень улицы в селе, — / Никаких 3 иных угодий / не имел он на земле. (А.Т. Твардовский)

I. Угодий (каких?) никаких.

II. Пост. — отрицательное, непост. — в род. п., во мн. ч.

III. Угодий (каких?) никаких .

При морфологическом разборе глагола следует:

1) назвать часть речи на основании общекатегориального значения,

2) поставить глагол в начальную форму (инфинитив),

3) установить постоянные признаки: а) вид, б) спряжение, в) возвратность, г) переходность,

4) установить непостоянные признаки — а) наклонение, б) время (для гл. изъявительного наклонения), в) лицо (для наст. и буд. вр.), г) число, д) род (для прош. вр.),

5) определить синтаксическую функцию.

Уж тает 3 снег, бегут ручьи.

I. Снег (что делает?) тает.

II. Пост. — несов. в., I спр., невозвратный, непереходный; непост. — в изъяв. накл., в наст. вр., в 3 л., в ед. ч.

III. Снег (что делает?) тает .

Синтаксический разбор словосочетания

- Выделить словосочетание из предложения.

- Найти главное и зависимое слова, указать, какими частями речи они выражены, поставить вопрос от главного слова к зависимому.

- Определить тип словосочетания (глагольное, именное или наречное).

- Определить способ подчинительной связи (согласование, управление, примыкание) и указать, чем она выражена (окончанием зависимого слова, окончанием и предлогом, только по смыслу).

- Определить смысловые отношения между главным и зависимым словом (определительные, объектные, обстоятельственные).

Студёный ветер резко рвал полы его шинели.

↓──────×

студёный ветер

↓ ↓

прилаг. + сущ. Словосочетание именное.

Способ связи — согласование, выражено окончанием зависимого прилагательного.

Отношения определительные: указывается предмет и его признак.

Синтаксический разбор простого предложения

При анализе простого предложения следует:

1. Установить, что данное предложение простое.

2. Определить предложение по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

3. Назвать предложение по интонации (восклицательное, невосклицательное).

4. Назвать предложение по составу главных членов (двусоставное или односоставное).

5. Определить тип односоставного предложения.

6. Назвать предложение по наличию второстепенных членов (распространенное или нераспространенное).

7. Назвать предложение по полноте (полное или неполное).

8. Назвать предложение по наличию осложняющих категорий (осложненное или неосложненное). Для осложненного — указать, чем осложнено.

Степь, двор, сад — всё было в холодной тени . (Предложение повествовательное, невосклицательное, простое, двусоставное, распространенное, полное, осложнено однородными подлежащими с обобщающим словом)

Синтаксический разбор сложного предложения

1. Разобрать предложение по членам.

2. Разделить предложение на части, пронумеровать части по порядку.

3. Составить схему предложения с указанием средств связи и типов придаточных.

4. Описать отношения между придаточными: последовательное, параллельное, однородное подчинение.

5. Сделать описательный разбор по следующей схеме:

1) по цели высказывания (повествовательное, вопросительное, побудительное).

2) по интонации (невосклицательное, восклицательное).

3) по количеству грамматических основ (простое, сложное — сложносочиненное, сложноподчиненное, бессоюзное, с разными видами связи).

Для сложного предложения далее характеризуется каждая часть:

1) по наличию одного или обоих главных членов (двусоставное или односоставное),

2) по наличию второстепенных членов (распространенное, нераспространенное),

3) по наличию пропущенных членов (полное, неполное),

4) по наличию осложняющих категорий (осложненное или неосложненное). Для осложненного — указать, чем осложнено.

При осложненности предложения прямой речью или вставным предложением они рассматриваются и описываются как самостоятельное предложение.

Повеств., невоскл., сложн., связь союзн., СПП.

1-е предложение — главное, односост., неопред.-личное, распр., полное, неосложненное.

2-е предложение — придаточное, двусост., распр., полное, неосложненное .

1\AppData\Local\Temp\msohtmlclip1\01\clip_image001.png»/>

</p> <p> <strong>План анализа текста</strong> </p> <p>1. Определите тему текста. Отметить средства, позволяющие это сделать:</p> <p>б) ключевые слова, ключевые предложения и др.</p> <!-- WP QUADS Content Ad Plugin v. 2.0.92 --> <div class=)

2. Определить тип текста (описание, повествование, рассуждение):

а) указать синтаксические особенности текста:

преобладающие типы предложений;

способ связей предложений (цепной и параллельной) и др;

б) отметить средства связи частей текста (специализированные средства создания смысловой и грамматической ценности):

порядок слов (чередование данного и нового и др.);

ударение (расставить ударения для чтения);

3. Определить стиль текста:

а) отметить влияние речевой ситуации (где? с кем?) на стиль текста;

б) разговорный или книжный (научный, деловой, публицистический, художественный);

в) отметить стилистические средства:

4. Орфографический и пунктуационный комментарий.

Источник статьи: http://zhukovanat.ucoz.net/index/vidy_i_obrazcy_jazykovogo_analiza/0-22