Война войной, а обед по расписанию. Кухня Великой Отечественной

Продуктовые нормы

Естественно, с ростом чина военнослужащего его довольствие становилось калорийнее и разнообразнее. Но ненамного: ежесуточные 40 г масла (сало), 20 г печенья и 50 г рыбных консервов были добавками к солдатскому рациону офицеров. Высшее командование питалось порой вне норм: на столах можно было встретить колбасы, балык и дорогой алкоголь.

Одной из причин того, почему бойцы нестроевых, караульных и запасных частей рвались на фронт, было слабое питание. В сутки 75 г мяса, 150 г хлеба, 50 г круп и макарон и всего по 10 г жиров и сахара полагалось бойцам, не участвующим в военных действиях. В караульных подразделениях норма калорийности едва дотягивала до 2650 ккал при минимальной величине в 2600 ккал. Тяжело приходилось курсантам военных училищ – молодой организм требовал большие нормы питания, что обрекало будущих офицеров на полуголодное существование.

Но питание военнослужащих не шло ни в какое сравнение с продовольственным снабжением гражданских. От голода и болезней, связанных с недоеданием, за годы войны в тылу погибло не менее 4 млн. человек. Во многом это стало причиной неготовности экономики страны к войне. Немцы в первые же месяцы захватили или уничтожили до 70% запасов продовольствия западной части СССР, а мобилизация мужчин из сельскохозяйственных регионов страны усугубила военные потери. В 1942 году в сравнении с последним довоенным годом на 70% рухнул сбор зерна и картофеля, а сахарной свеклы собрали всего 2 млн. тонн вместо 18 млн. в 1940 году.

Суровая реальность

Речь выше шла о теоретических расчетах питательности продуктового пайка, которые порой имели отдаленную связь с реальностью. Все зависело от множества факторов: где находится полевая кухня, где находится фронт, вовремя ли подоспели продукты, кто из снабженцев и сколько своровал. В идеальной ситуации горячим кормили два раза: утром, еще до рассвета, и вечером, когда солнце зашло за горизонт. Все остальное время солдат питался хлебом и консервами.

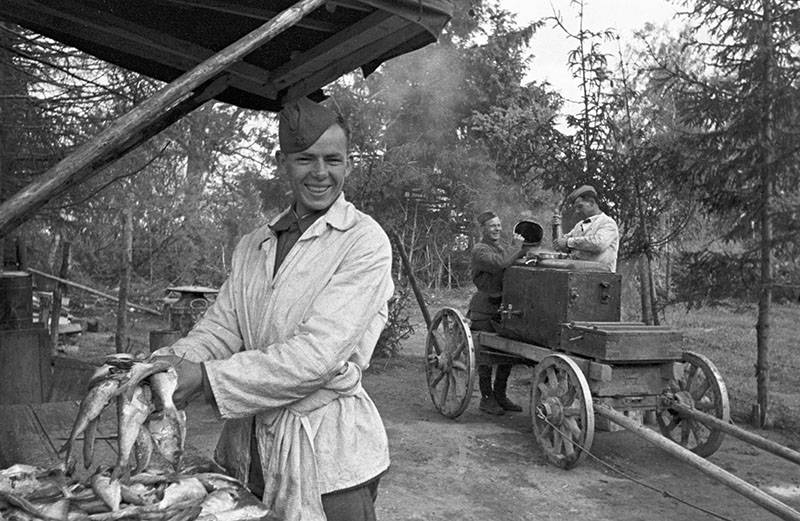

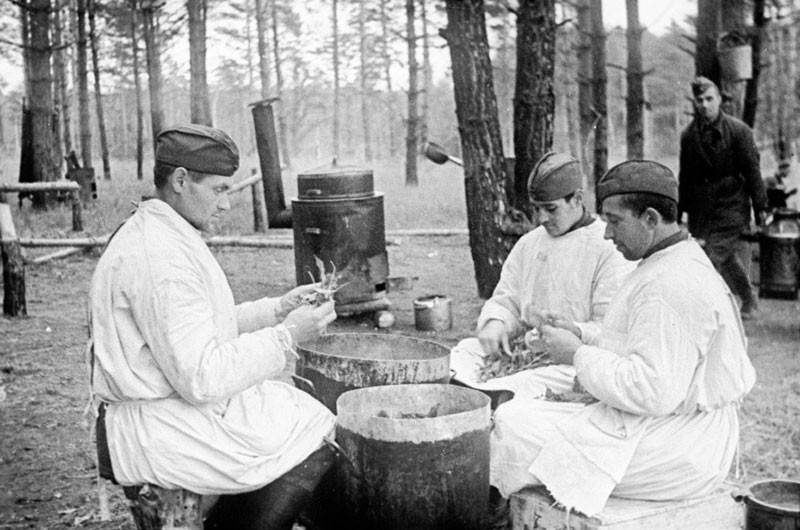

Что же из себя представлял двухразовый горячий рацион бойца Красной армии? Обычно повар отправлял в котел все, что было под рукой, получая на выходе или кулеш, представляющий из себя жидкую кашу с мясом, или густую овощную похлебку. Стоит помнить, что редко удавалось позавтракать (поужинать) около полевой кухни – обычно питание доставлялось в термосах в окопы на передовой. Хорошо, если пищу успевали доставить, пока она не остыла, нередко в наступлении кухня отставала от атакующих частей. И не стоит думать, что поварам было тепло, сухо и комфортно в тылу. Так, в сентябре 1943 года атакующие подразделения 155-й дивизии переправились через Днепр, а кухня осталась на противоположном берегу. Пришлось под немецким обстрелом на лодках перебрасывать термосы с горячим питанием.

Голод не обходил стороной даже фронтовые части Красной Армии. Так, зимой 1942 года на Ленинградском фронте сложилась самая тяжелая ситуация – бойцам выдавали всего 500 г хлеба и 125 г мяса, а «тыловики» вообще ограничивались 300 г и 50 г соответственно. Только весной 43-го удалось создать продуктовый резерв и наладить выдачу продовольствия в соответствии с нормативами. Солдаты умирали от голода не только на подступах к Ленинграду. 279-я стрелковая дивизия потеряла в ноябре 1942 года 25 человек от недоедания, а несколько десятков слегли с дистрофией. Появилась в Красной армии и давно забытые напасти – цинга и куриная слепота. Причиной стала хроническая нехватка заготовленных в 1942 году фруктов и овощей.

— свидетельствует Даниил Гранин во фронтовых воспоминаниях.

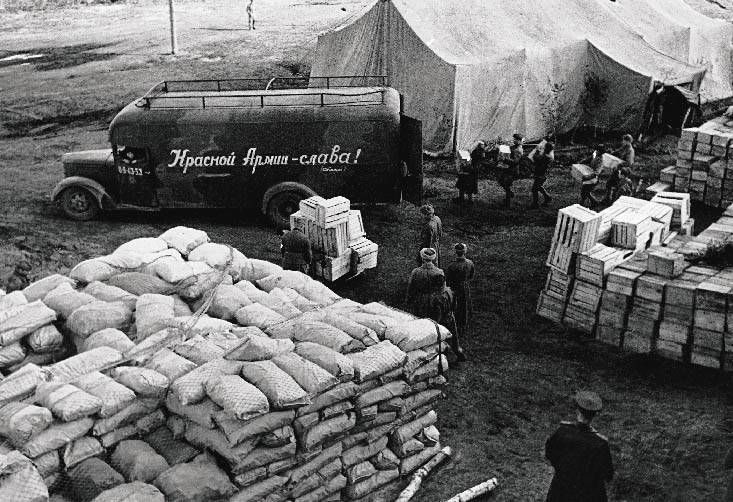

Со временем страна смогла обеспечить бесперебойные поставки полноценных продуктов в воюющую армию. Для этого расширили посевы на Поволжье, в Казахстане и на Южном Урале, организовали производство пищевых концентратов, а с возвращением Украины ситуация совсем исправилась. Неплохо также помогали союзники со своим «вторым фронтом».

— приводит свидетельства фронтовиков российский еженедельник «Профиль» в связи с ещё одной напастью армии – воровством.

В отчетах о проверках полевых кухонь писали:

А случаи раскрытого хищения политкорректно называли «несоветским отношением к сохранению и расходованию продовольствия». Несмотря на угрозу понижения в должности ответственных за питание или даже возможность попасть под трибунал, солдаты до конца войны страдали от подобного «несоветского отношения». И с радостью встречали сухой паёк с сухарями, колбасой, консервами, сушеной рыбой и заваркой. Здесь открывались широкие возможности обмена на табак, сахар, нехитрые трофеи и даже предметы амуниции.

Не хлебом единым…

Развенчать легенду о фронтовых 100 г водки необходимо было давно. Вопреки сложившемуся мифу, наливали не до боя, а после с целью снять стресс и дать возможность помянуть погибших. Да и потчевали бойцов всего-то с 1 сентября 1941 года по 15 мая 1942 года, а позже норму увеличили до 200 г, но только для самых храбрых в бою. К началу 1943 году водка осталась только в частях, занятых в наступлении. Остальные такой роскоши лишились. Пить, конечно, не перестали, но потребление значительно снизилось. Теперь рядовому приходилось идти на хитрости, модифицируя технический спирт или даже антифриз с помощью фильтров от противогазов или других приемов. А флоту в это время выдавали ежедневную порцию вина…

А вот с курением было всего гораздо стабильнее и прозрачнее. Махорка выдавалась по 20 г в руки каждый день, а ежемесячно полагалось 7 курительных книжек на самокрутки с 3 коробками спичек. Безусловно, такого объема не хватало страстным любителям подымить (это, кроме всего, притупляло голод), поэтому в ход шел обмен, а самые отчаянные даже курили сушеный навоз. Надо отметить, что военное руководство все-таки старалось снизить процент курящих в армии и предлагало взамен махорки конфеты с шоколадом.

В сравнении с солдатами вермахта, которые получали сходный по калорийности рацион, но более разнообразный, советский солдат оказался в выгодном положении. Немцы и перед войной, и во время её жили гораздо лучше советских граждан и старались не выходить из зоны комфорта даже на фронте. Отсюда и голландский сыр в пайке, и сигареты, и шоколад, и сардины в масле. Однако суровые условия Восточного фронта показали, что гораздо более выносливый и неприхотливый советский воин, к тому обладающий недюжинной смекалкой, на голову превосходит оппонента из вермахта.

Источник статьи: http://topwar.ru/157949-vojna-vojnoj-a-obed-po-raspisaniju-kuhnja-velikoj-otechestvennoj-vojny.html

Война войной, а обед по расписанию! Чем питались красноармейцы на передовой и в тылу

Залогом любой победы является не только правильная стратегия и тактика, но и боеспособные войска, поэтому за питанием военных нужно следить самым тщательным образом. Какие продукты помогли солдатам Красной армии добыть победу в Великой Отечественной войне?

Читайте на Еве

Как говорил прусский король Фридрих Вильгельм I: война войной, а обед по расписанию! Представить себе эффективную работу человека на голодный желудок невозможно, а если речь идет о победах на фронте — так и непостижимо. Солдат на передовой должен быть сыт и вовремя накормлен. От этого зависит очень многое, поэтому питанию Красной Армии уделялось особое внимание.

С началом Великой Отечественной Войны нормы рациона военных были пересмотрены, так как продовольственные возможности СССР серьезно сократились. Враг быстро наступал, и сельскохозяйственные земли, а с ними и значительные запасы продовольствия были захвачены. На оккупированных территориях выращивалась значительная часть зерна — до 40%, и сахара — более 80%. К тому же большая часть трудоспособного населения была мобилизована, поэтому рабочих рук на земле не хватало.

В августе 1941 года в Красной армии насчитывалось уже более 7 миллионов человек, и всех их надо было регулярно и питательно кормить. Во главу угла ставилась сбалансированность рациона, а разнообразие, что и понятно, уходило на второй план. Разработкой рациона занимался целый институт — Академия тыла и снабжения. Специалисты высчитывали калорийность и состав пищи для каждого вида войск отдельно.

Новые нормы продовольственного снабжения РККА были установлены 12 сентября 1941 года, а введены в действие 22 сентября. Первый военный год был самый сложным для солдат, это коснулось и продовольствия, ведь на перестройку под новые нормы требовалось время. Однако питание бойцов было для руководства страны в приоритете, хотя далеко не всегда получалось обеспечить передовую, да и не только ее, необходимым количеством продуктов. Все же война.

Согласно подсчетам, взрослый мужчина в условиях тяжелых боевых действий нуждается в рационе от 2400 до 4000 ккал. Военным на передовой полагалось от 3450 ккал, в тылу и других частях нормы были ниже на 600-800 ккал. Повышенная калорийность рациона была положена специализированным частям — авиации, подводному флоту. Бойцы этих подразделений получали более 4500 ккал.

Основой рациона был хлеб (в довоенное время был положен и белый, его полностью заменили ржаным), макароны, крупы, картофель и другие овощи . Белок военные получали из мяса и рыбы, им полагался чай, сахар, специи и приправы.

Хлеб из ржаной и обойной муки:

• для зимнего времени (октябрь-март) 900 гр

• для летнего времени (апрель-сентябрь) 800 гр

Мука пшеничная 2 сорта 20 гр

Крупа разная 140 гр

Макароны-вермишель 30 гр

Мясо 150 гр

Рыба 100 гр

Соевая дезодорированная мука 15 гр

Комбижир и сало 30 гр

Масло растительное 20 р

Сахар 35 гр

Чай 1 гр

Соль для приготовления пищи 30 гр

Овощи:

• картофель 500 гр

• капуста свежая или квашенная 170 гр

• морковь 45 гр

• свекла 40 гр

• лук репчатый 30 гр

• коренья, зелень, огурцы 35 гр

Также красноармейцам и начальствующему составу боевых частей действующей армии на сутки полагалось 6 гр томатной пасты, 0,2 гр лаврового листа, 0,3 гр перца, 2 гр уксуса, 0,3 гр горчичного порошка и 20 гр махорки для курящих. Еще курильщикам раз в месяц выдавались спички (3 коробка) и 7 книжек курительной бумаги. А вот не курившие женщины-военнослужащие ежемесячно получали 300 гр конфет или 200 гр шоколада. Каждому военному полагался кусок мыла для туалетных надобностей — 200 гр на месяц.

Офицерскому составу было положено дополнительное довольствие в виде 40 гр масла или сала, 20 гр печенья и 50 гр рыбных консерво в, а также 25 папирос или 25 гр табака в сутки и 10 коробок спичек в месяц.

Учитывались при составлении рациона климатические и иные условия, в которых доводилось отстаивать границы родины. Так, военные в Карелии получали дополнительно по 25 гр сала с декабря по февраль, а подводники обильно питались квашеной капустой и зеленым луком — эти продукты снижают риск заболевания цингой и восполняют недостаток кислорода. Также подводникам, вместо положенной стопки водки, наливали по 30 гр красного вина, а танкистам и летчикам — коньяк.

Летно-техническому составу доставалось продуктов больше, к тому им были положены яйца, сухофрукты, творог, сыр, свежее и сгущенное молоко.

В тылу и военных училищах пайки были урезаны, продовольствия на всех не хватало, и часто приехавший к родным на несколько дней солдат с передовой кормил всю семью своим пайком. Время было тяжелое, каждый вкладывал в победу все, что мог.

Выручала военных богатая родная земля: в сезон солдаты собирали грибы, ягоды, дикий мед, брошенные поля, где можно выкопать картошку или другие овощи, рыбалка. В ход шло все, что хоть как-то можно было употребить в пищу. Да и местное население, невзирая на голод и лишения, всячески подбадривало армию, пытаясь хоть чем-то подкормить: то домашними яйцам или горячей похлебкой, то кружкой молока.

Трофейные продукты тоже выручали армию: консервы, суповые концентраты, колбаса и голландский сыр — все шло в ход! Поваров на войне берегли, а полевая кухня была настоящей душой любого подразделения — можно и байки потравить, и отдохнуть, и по душам поговорить, а также попробовать разные национальные блюда!

Поздравляем всех ветеранов и участников Великой Отечественной Войны с 75-летием Великой Победы и желаем крепкого здоровья, достатка и хорошего настроения!

Источник статьи: http://eva.ru/travel/celebrity/read-voj-na-voj-noj—a-obed-po-raspisaniyu-chem-pitalis-krasnoarmej-cy-na-peredovoj-i-v-tylu-67272.htm

Война войной, а обед по расписанию

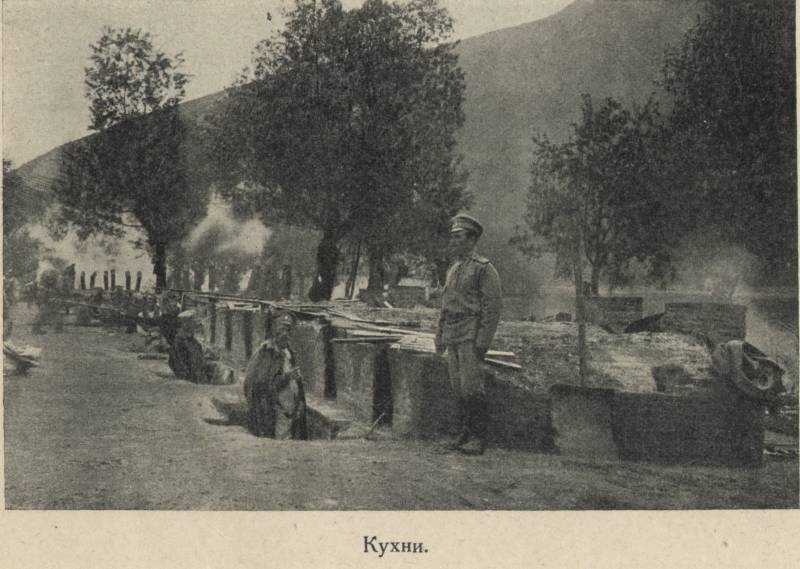

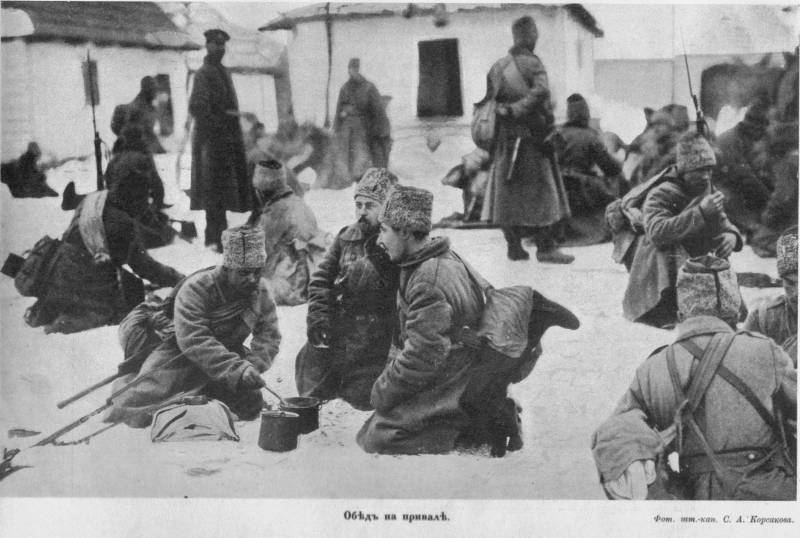

Продолжаем рассматривать довольствие пехотного полка русской армии Первой мировой войны в бою (см. Обед под огнем) и завершаем цикл Довольствие полка на войне.

Во время наступления между Даркеменом и Фридляндом, после довольно значительного перехода, бойцы расположились на ночлег квартиро-биваком в каком-то имении, владелец которого остался дома и любезно предоставил в распоряжение русских всю свою усадьбу с надворными постройками и большим парком. Роты расположились частично под крышами, а частично в парке, разбив палатки. Обоз I разряда втянули во двор усадьбы и по возможности укрыли под деревьями и вдоль стен – ведь вечером летал немецкий аэроплан, и можно было ночью ожидать какой-нибудь каверзы. Ужин уже был готов, но люди как-то неохотно шли к своим походным кухням, предпочитая отдохнуть после тяжелого перехода, а некоторые «баловались» чайком — так что почти половину кашицы пришлось вылить в речку, протекавшую поблизости.

Ночью выяснилось, что выступление на следующий день назначено не в 8 часов, как предполагалось ранее, а в 6, так как полк должен был идти в авангарде.

Обозы II разряда, шедшие в общей дивизионной колонне, застряли где-то в гористом районе севернее Даркемена (вследствие перекрещивания колонн), и, таким образом, на своевременное их прибытие рассчитывать не приходилось. Подъехавший к ночлегу завхоз немедленно выслал на разведку по всем направлениям артельщиков и других хозяйственных чинов.

Искать продукты ночью дело нелегкое, но все-таки удалось добыть необходимое. Оказалось, что у помещика нашлась корова, картофель и лук, в соседней деревне купили двух быков, достали перца и соли (хотя эти продукты имелись в хозяйственных повозках, которые, по одной на батальон, всегда были при кухнях для перевозки продуктов, получаемых из обоза II разряда сразу на несколько дней), а одной из рот каким-то образом удалось купить даже белого хлеба – причем довольно порядочное количество. Сейчас же закипела работа: за околицей около речки били купленный скот, сдирали с него кожу, потрошили и разрубали; около кухонь шла чистка картофеля и резка мяса на более мелкие куски. Ко времени выступления продукты были вложены в котлы походных кухонь, а в 12 часов бойцы ели на большом привале картофельный суп с крошеным мясом. Правда, людям при кухнях пришлось провозиться целую ночь, но на войне с этим не считались.

Нужно отметить, что за все время маневренной войны, которую полку В. Панова пришлось вести в Восточной Пруссии, продовольственный вопрос если и обострялся, то исключительно в отношении хлеба. Остальные же продукты всегда имелись в изобилии, так как район этот не даром слыл житницей Германии, — нужно было только суметь найти продукты и уговорить немца продать их за русские деньги, что, конечно, было нелегко, но все же, при известной находчивости и энергии, возможно. Организация довольствия полка в указанный период военных действий была построена по уставному трафарету, но, как отмечалось ранее, в зависимости от создавшейся обстановки видоизменялась ближайшим начальством.

Порядок довольствия

Порядок довольствия в полку был следующим. На каждый батальон имелось по 4 походных кухни, и еще 1 походная кухня предназначалась для нестроевой роты. Офицерский состав имел отдельную кухню особой системы, но пользовался ею большей частью лишь штаб полка, так как строевые офицеры, находясь в более — менее значительном удалении от штаба, довольствовались из ротных кухонь вместе со своими солдатами. Кроме того, в каждом батальоне был кипятильник для приготовления чая и остуженной кипяченой воды. Кипятильники эти всегда двигались за батальонами. Ротные кухни сосредоточивались в обозе I разряда и на установленной дистанции (200 — 300 шагов) двигались непосредственно за полком, а во время длительных остановок, для ночлега либо отдыха стягивались к какому-либо прикрытию (лес, роща, деревенские дворы и т. д.), где и происходила раздача, а также и приготовление пищи.

Каждая из рот по очереди в течение месяца довольствовала свой батальон, обслуживая своим хозяйственным аппаратом кухни. Хозяйственные парные повозки и двуколки (те и другие по 1 на роту), по мере необходимости обывательские подводы, а также порционный скот, если таковой был, находились в обозе II разряда, который (как то позволяла обстановка) либо двигался на расстоянии до полуперехода за полком, или шел в составе обозной колонны дивизии (в последнем случае присоединяясь к своему полку на ночлег).

Продовольствие для рот ежедневно получали (как правило на ночлеге) артельщики довольствующих рот. Продовольствие роты получали из обоза II разряда, а последний получал его из интендантских учреждений корпуса или дивизии. В конце каждого дня фельдфебели довольствующих рот собирали сведения о количестве людей в ротах, и на их основании полковому квартирмистру выписывалось требование на продукты – отдельно на каждый батальон. После прибытия обоза II разряда в район расположения полка, сразу же выбиралось место для убоя скота, желательно вблизи воды и обязательно за чертой населенного пункта. Скот бился в необходимом количестве специально назначенными людьми, знающими это дело. После убоя снималась кожа, и шла разделка туши, части туш промывались и выдавались в роты, внутренности закапывались в землю, а кожи засаливались, складывались особым способом и при первой же возможности сдавались в продсклад интендантства. Последнее правило, однако, во время войны очень редко соблюдалось, отчасти из-за недостатка времени, а главным образом вследствие отсутствия достаточного количества соли (в особенности в начале войны). Таким образом, масса кож пропадала, так как их вместе с внутренностями просто зарывали в землю, а иногда и просто оставляли на месте убоя скота. Более — менее наладилось дело с засолкой кож лишь в период устоявшейся позиционной войны и то лишь, приблизительно, к концу 1916 года.

Раздав ужин, артельщики довольствующих рот прибывали в обоз II разряда, принимая продукты для закладок в походные кухни, и, кроме того, пополняли запасы вкусовых продуктов и чайного довольствия, перевозимых при обозе I разряда на подводе. В ротах, как правило, в это время мыли и наполняли водой котлы, а также заготавливали дрова.

Часа за 3 до выступления с ночлега полка возле кухонь уже начиналась работа по подготовке продуктов, полученных накануне, к закладке в котлы (чистился картофель, рубилось на куски мясо, промывалась крупа и т. п.), а также готовился кипяток для утреннего чая, который должен был быть готов не позднее как за час до выступления. А затем раздавался бойцам в походные котелки — для этого каждое отделение посылало к кипятильникам 2-3 человек с несколькими котелками (в зависимости от количества желающих пить чай).

В то же время солдаты наполняют походные фляги кипятком – для того, чтобы пить во время движения. Как показала практика, воды этой, в особенности в жаркие дни, было недостаточно, ведь люди в походе пьют очень много и 1 кипятильник оказался не в состоянии удовлетворить батальон (к тому же вода в нем не успевала остывать и выпивалась еще горячей). И потому оказалось невозможно никакими мерами остановить людей от питья сырой воды из попадающихся на пути колодцев, речек, а иногда и болот. Завидев воду, почти весь полк разбегался с дороги, и люди буквально облепляют берег, пьют с невероятной жадностью и тут же набирают воду себе во фляги. Явление это стихийное, и бороться с ним не было возможности, так как кипяченой остуженной воды не хватало даже на полдня.

Таковы особенности пищевого довольствия русского армейского пехотного полка в годину Первой мировой войны – причем глазами непосредственного участника и организатора процесса.

Источник статьи: http://topwar.ru/161873-vojna-vojnoj-a-obed-po-raspisaniju.html