Видеоурок переходные и непереходные глаголы

Письмо с инструкцией по восстановлению пароля

будет отправлено на вашу почту

В этом уроке продолжим знакомство с глаголами, выясним, какие из них являются переходными, а какие непереходными.

К постоянным грамматическим признакам глагола относится категория переходности-непереходности. Чтобы понять, к какой группе принадлежит глагол, нужно выявить определённую закономерность.

Давайте проследим, от каких из предложенных глаголов можно поставить к зависимому слову вопрос винительного падежа?

2. Выйти (из чего?) из вагона – Р.п.

3. Записать (что?) правила – В.п.

4. Учимся (чему?) рисованию – Д.п.

5. Представили (что?) возражения – В.п.

6. Появиться (на чём?) на небосклоне – П.п.

А теперь проанализируем примеры.

Глаголы в 1, 3 и 5 словосочетаниях употребляются с существительными в форме В.п. без предлога. Они и называются переходными. Все остальные глаголы являются непереходными. В оставшихся примерах зависимые при глаголах слова стоят в форме родительного, дательного и предложного падежей.

Следовательно, переходными называются глаголы, которые употребляются с существительными, числительными или местоимениями в форме В.п. без предлога. Остальные глаголы относятся к непереходным.

Становясь отрицательным (в случае присоединения частицы НЕ), переходный глагол требует зависимого слова, стоящего не в В.п, а в Р.п.

Переходный глагол может употребляться с существительным в Р.п. при указании на часть предмета.

не распилил (чего? Р.п.) досок;

принести (чего? Р.п.) хвороста.

Если к переходному глаголу присоединить постфикс -ся, то он становится непереходным: учить (что?) переходный – учиться (чему? Д.п.) непереходный;

задержать (кого?) переходный – задержаться (из-за чего Р.п.) непереходный.

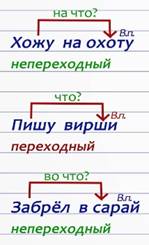

А теперь попробуем определить переходность/непереходность глаголов на примере отрывка из стихотворения Николая Алексеевича Некрасова «Крестьянские дети»:

«Опять я в деревне. Хожу на охоту,

Пишу мои вирши — живется легко.

Вчера, утомленный ходьбой по болоту,

Забрел я в сарай и заснул глубоко.»

От выделенных глаголов поставим вопросы к зависимым словам:

Зависимое слово стоит в форме В.п., но есть предлог, следовательно, это непереходный глагол.

Зависимое слово стоит в форме В.п. без предлога, значит, глагол «писать» — переходный.

Существительное стоит в форме В.п. с предлогом, поэтому глагол «забрёл» является непереходным.

Таким образом, переходными называются глаголы, при которых зависимые слова стоят в форме В.п. без предлога. К переходным также относятся глаголы с зависимыми словами в форме Р.п., если при глаголе есть отрицание частицей НЕ. Также переходным является глагол, если зависимое существительное указывает на часть предмета и стоит также в форме Р.п. Все остальные глаголы являются непереходными.

Источник статьи: http://znaika.ru/catalog/6-klass/russian/Glagoly-perekhodnye-i-neperekhodnye.html

Переходные глаголы

Урок 76. Русский язык 6 класс ФГОС

Конспект урока «Переходные глаголы»

Сегодня мы найдём ответы на такие вопросы:

· Что такое переходные глаголы?

· Что такое непереходные глаголы?

· Как отличить переходный глагол от непереходного?

При помощи глаголов мы говорим о действиях. И иногда эти действия не требуют никаких пояснений. Например:

Сразу же видно, чем человек занят.

Но иногда нам недостаточно информации, которая содержится в глаголе.

Если друг скажет нам, что он читает, то так и хочется спросить:

Книгу? Роман? Рассказ? Поэму?

А если человек рисует? Сразу же заявится кто-нибудь с вопросами:

– А кого ты рисуешь? А что ты рисуешь?

А уж если мы скажем, что сочиняем… конечно, все начнут спрашивать: что именно?

Похоже, некоторые глаголы просто требуют, чтобы рядом с ними находилось поясняющее их существительное!

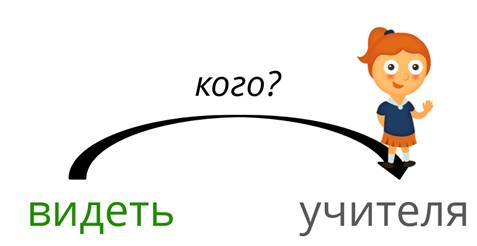

Вот, например, глагол видеть. Ему непременно нужно, чтобы рядом с ним стояло существительное. Ведь от него так и хочется поставить вопросы: видеть кого? что?

В таких глаголах действия как будто переходят на предмет. И настойчиво требуют этого предмета.

Видеть кого? – учителя. Вот наше действие. И оно как будто перебегает на существительное!

Именно поэтому такие глаголы называются переходными.

Читать, рисовать, сочинять, видеть, строить. Это все переходные глаголы, потому что от них мы легко можем поставить вопросы кого? что?

Кстати, какие-то очень знакомые вопросы, где мы их могли видеть? Да это же вопросы винительного падежа!

Значит, переходные глаголы требуют винительного падежа! Точнее, требуют, чтобы существительные при них стояли именно в таком падеже.

При этом переходные глаголы сочетаются с существительными в винительном падеже без предлога. Посмотрим на словосочетание глядеть на цветок. Действие пытается перейти с глагола на предмет, но просто цепляется за предлог!

Почему так происходит? Посмотрим на два словосочетания.

Здесь действие направлено прямо на предмет.

А тут из-за предлога и другого падежа между действием и предметом как будто возникают препятствия.

Переходные глаголы могут сочетаться с существительным в винительном падеже без предлога.

Переходных глаголов очень много, и они очень разнообразны. Приглашать, пить, получать, написать, сжечь, обижать, благодарить и многие другие глаголы – переходные. Но что же их объединяет?

Чем вообще отличаются переходные глаголы от других?

А кот – это теперь объект нашего действия.

Объектом называется что-то, на что направлено действие.

Смотрите, как интересно получается. Вот гиря. Это предмет.

Как сделать его объектом? Направим на него действие!

Теперь это объект действия! И мы создали его при помощи переходного глагола возьму.

Получается, что у переходных глаголов есть особое свойство: направлять действие прямо на предмет.

Они делают из предмета объект.

То есть, все предметы, которые соприкасаются с этими глаголами, становятся объектами действия. И если на нас направят какой-нибудь переходный глагол, мы тоже этого не избежим. И станем объектами действия.

Но может ли такое быть в речи? Мы очень часто обозначаем личность при помощи местоимений. Может ли местоимение сочетаться с переходными глаголами?

А почему бы и нет? Только местоимение должно стоять в форме винительного падежа.

– В музее я видел картины, скульптуры и экскурсовода.

Местоимения заменяют существительные. И поэтому могут оказаться на месте существительных рядом с переходными глаголами.

– Я ищу её. Но не нашла пока никого.

Тут с переходными глаголами сочетаются неопределённое, личное и даже отрицательное местоимения!

Переходные глаголы сочетаются и с местоимениями в винительном падеже.

Но только ли в винительном? Вернёмся немного назад.

Ищешь кого? что? – кого-то – винительный падеж.

Ищу кого? что? – её. – винительный падеж

Но – не нашла кого? чего? – никого. А это уже родительный падеж.

Дело в том, что иногда переходные глаголы сочетаются с существительными не только в винительном падеже.

Если нас спросят, видели ли мы зонтик, то что мы можем ответить?

Скорее – я не видел зонтика.

Видеть зонтик и не видеть зонтика.

В первом случае к существительному ставим вопрос что? – у нас тут винительный падеж.

Во втором случае – не видеть чего? Это вопрос родительного падежа.

В чем дело? В частице не, то есть в отрицании.

При отрицании мы можем воспользоваться существительным в родительном падеже.

При этом значение у нас не изменилось.

Можно даже сказать, что родительный падеж тут используется вместо винительного.

В первом случае – винительный падеж. Во втором тоже – винительный падеж, несмотря на отрицание. А в третьем – родительный.

То есть, мы можем при отрицании использовать винительный или родительный падежи. Но глагол-то все равно останется переходным!

И становится решительно непонятно – сколько воды требуется принести. Может, несколько бочек или ещё больше?

И то неизвестно – хватит или нет…

То сразу становится ясно, что нужно небольшое количество.

Чтобы показать, что воды нужно немного, мы воспользовались родительным падежом.

Мы пользуемся существительными в родительном падеже, когда говорим о части чего-то.

Купить хлеба, налить молока, выпить чаю, нарезать сыра… Все существительные здесь стоят в родительном падеже. Но глаголы рядом с ними всё же переходные.

Итак, с чем могут сочетаться переходные глаголы?

· с существительными и местоимениями в винительном падеже без предлога.

· с существительными в родительном падеже при отрицании.

· с существительными в родительном падеже, когда они обозначают часть чего-то.

И теперь мы знаем, какие глаголы можно назвать переходными. Но что же мы можем сказать обо всех других глаголах?

Это логично – к непереходным мы относим все остальные глаголы.

В непереходных глаголах действие на предмет не переходит.

Посмотрим на фразу радоваться встрече.

На встречу действие не направлено, и оно вообще никуда не движется.

Поэтому переходные глаголы не сочетаются с существительными в винительном падеже без предлога.

Глаголы грустить, купаться, капризничать, чернеть, ходить и многие другие – непереходные. Они требуют других падежных форм, очень часто – с предлогами.

И это значит, что способ отличить переходный глагол от непереходного будет очень напоминать нам сказку о золушке. Только примерять мы будем глаголам не хрустальную туфельку, а вопросы кого? что? – вопросы винительного падежа.

К глаголу помнить подходит вопрос кого? Это переходный глагол. Вопросы кого? что? мы можем подставить и к глаголу собирать. Это тоже переходный глагол.

А вот глагол лететь. Лететь – кого? что? Вопросы не подходят, глагол непереходный.

Но переходность может зависеть от значения глагола.

Смотреть на картину. Тут глагол непереходный: мы видим предлог.

Смотреть мультфильмы – в значении просматривать. Тут глагол переходный, потому что сочетается с существительным в винительном падеже без предлога.

Поэтому всегда нужно обращать внимание на положение глагола в речи.

Что же нам требуется сегодня запомнить?

Глаголы бывают переходными и непереходными.

Переходные глаголы могут сочетаться:

· с существительными и местоимениями в форме винительного падежа без предлога.

· с существительными в форме родительного падежа при отрицании.

· с существительными в форме родительного падежа, когда они обозначают часть чего-то.

Источник статьи: http://videouroki.net/video/76-perekhodnye-glagoly.html

Видеоурок переходные и непереходные глаголы

Письмо с инструкцией по восстановлению пароля

будет отправлено на вашу почту

Это занятие посвятим теме о переходности глаголов, а также попробуем выяснить, что такое возвратные глаголы.

Все глаголы в русском языке делятся на переходные и непереходные.

Глаголы, которые сочетаются или могут сочетаться с существительными или местоимениями в винительном падеже без предлога, называются переходными.

Переходные глаголы обозначают действие, которое переходит на какой-либо предмет, лицо.

Значит, глаголы «купить», «жалеть» – переходные.

Но в некоторых случаях существительное или местоимение при переходном глаголе может стоять в родительном падеже.

Например, если при глаголе имеется отрицание:

ученик не выучил (чего?) урока

Также слово при переходном глаголе может стоять в родительном падеже, если действие переходит не на весь предмет, а только на его часть.

выпил (что?) молоко (все молоко, о котором идёт речь)

Все остальные глаголы являются непереходными, и обозначают они действие, которое прямо не переходит на предмет.

дотронуться (до чего?) до провода

кататься (на чем?) на коньках

К большинству переходных глаголов может быть добавлен особый суффикс -ся- или -сь-, который делает переходные глаголы непереходными.

Глаголы с суффиксом -ся(сь) называются возвратными.

Глагол «умывает» – переходный, невозвратный.

Но, брат (что делает?) умывается.

Глагол «умывается» – непереходный, возвратный.

Суффикс -ся (-сь) отличается от всех других суффиксов тем, что стоит после всех частей слова (морфем) и даже после окончания. Поэтому в некоторых учебниках и пособиях его ещё называют постфиксом.

Обычно после гласных используется суффикс -сь- (поднимаюсь), а после согласных суффикс -ся- (подниматься).

Кроме того, существует целая группа глаголов, не употребляющихся без возвратных суффиксов -ся- или -сь-. Это такие слова, как:

Необходимо правильно употреблять переходные и непереходные глаголы и согласовывать с ними существительные и местоимения в нужном падеже.

Например, правильно говорить:

Теперь мы знаем, что глаголы могут быть переходными или непереходными, и научились различать их.

Переходные глаголы сочетаются с существительными или местоимениями в винительном падеже без предлога. Они обозначают действие, переходящее прямо на предмет.

В двух случаях при переходном глаголе может стоять существительное или местоимение в родительном падеже:

1) если действие переходит не на весь предмет, а только на его часть;

2) если при глаголе есть отрицательная частица НЕ.

Непереходные глаголы – все остальные.

Они обозначают действие, которое не переходит прямо на предмет.

К непереходным глаголам относятся глаголы с суффиксом -ся(-сь)-.

Такие глаголы называются возвратными.

В заключение приведем пример словосочетаний с переходными глаголами:

Составим словосочетания с непереходными глаголами:

И подберем словосочетания с возвратными глаголами:

Источник статьи: http://znaika.ru/catalog/5-klass/russian/Perekhodnye-i-neperekhodnye-glagoly.html