Как правильно? Варна, каста или джати?

Прежде чем продолжить разговор о сословиях Индии, необходимо уточнить, в чем разница между названиями «варна», «каста» и «джати». Почему? Потому, что путаница в этом вопросе очень серьезная. Поэтому, давайте уточним…

Варна – одно из четырех основных сословий в древней Индии (и в Индии современной). Есть варна (сословие) брахманов (считается высшей варной), варна кшатриев (это сословие воинов и правителей), варна вайшьев (преимущественно торговцы) и, варна шудр (это слуги). Представители первых трех варн (сословий) считаются « дважды рожденными » . Что такое «дважды рожденные» вы уже знаете. Так вот, варны – это основная система сословного деления в Индии. Человек, относящийся к какой-либо варне, состоит в ней с момента рождения и, до самой смерти. Переход из одной варны в другую невозможен.

«Каста» — это, скажем так, социальная группа в составе варны. Так как по своему имущественному положению, по функции, выполняемой представителями определенной варны, или же по профессиональному признаку в Индии (впрочем, как и в любой другой стране) существовали определенные различия Именно эти различия послужили причиной расслоения уже внутри варн.

Кстати. Само название «касты» не индийского происхождения. Изначально «кастами» назывались сословные группы в колониях Латинской Америки. В Индию это название пришло позднее. Всего в Индии насчитывается более трех тысяч различных каст и подкаст.

«Джати» это, собственно, и есть те же самые касты, только «по-индийски». Изначально в варнах не было расслоения по определенным признакам. Но, затем, появляются различия по профессиональному признаку, по принадлежности человека к определенной религиозной общине, даже, по увлечениям. Джати (как и касты) есть в каждой варне. Представители различных «джати» предпочитают не «смешиваться» друг с другом, живут замкнуто и эндогамно, впрочем, как и в кастах.

И еще раз, чтобы не путаться. Варна – замкнутое сословие в составе индийского общества. Касты и джати – социальные группы в составе варны.

Кастовое расслоение варн в Индии очень разнообразно. У каждой касты есть свои нюансы и, определенные противоречия в отношении «старшинства» каст. Есть среди последних и, так называемые, «нечистые» касты. О них и поговорим в следующих публикациях.

А сейчас, дорогие друзья, если статья вам понравилась, ставьте «палец вверх», пишите свои комментарии и,

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/schcola_doma/kak-pravilno-varna-kasta-ili-djati-5d7bf819ba281e00b725eb03

Чем варна отличается от касты: Мифы вокруг традиций индийской «цветовой» иерархии

Получайте на почту один раз в сутки одну самую читаемую статью. Присоединяйтесь к нам в Facebook и ВКонтакте.

Впрочем, посредством латыни (castus — «чистый», «непорочный») происхождение термина можно всё же проследить к общей для индусов с римлянами и португальцами древности: к праиндоевропейскому *kas-to — «резать». Индийское общество аккуратно «нарезано» на профессионально-этнические «слайсы». Или всё же не столь аккуратно?

Ритм индийской жизни

Исконное название касты — «джати» («род», «класс» в переводе с санскрита) — может означать категорию, к которой относится существо в зависимости от формы рождения и существования. Применительно к традиционной индийской музыке «джати» — нечто вроде «квадратов», составляющих ритмический цикл. А в санскритском стихосложении — стихотворный размер. Перенесём такую трактовку на социум — и получим ритмическую «нарезку», в согласии с которой движется общественная жизнь.

Понятие касты-джати легко спутать с понятием варны («цвета») — изначальным фундаментом ведического общества. Первым «социологом», согласно «Махабхарате», выступил бог Кришна. Он разделил людей на четыре сословия, сообразуясь с материальной природой и её тремя качествами-гунами, из которых происходят виды человеческой деятельности.

В зависимости от преобладания той или иной гуны, каждый человек относится к одной из четырёх варн:

— брахманы (жрецы, учёные, хранители духовной культуры, советники);

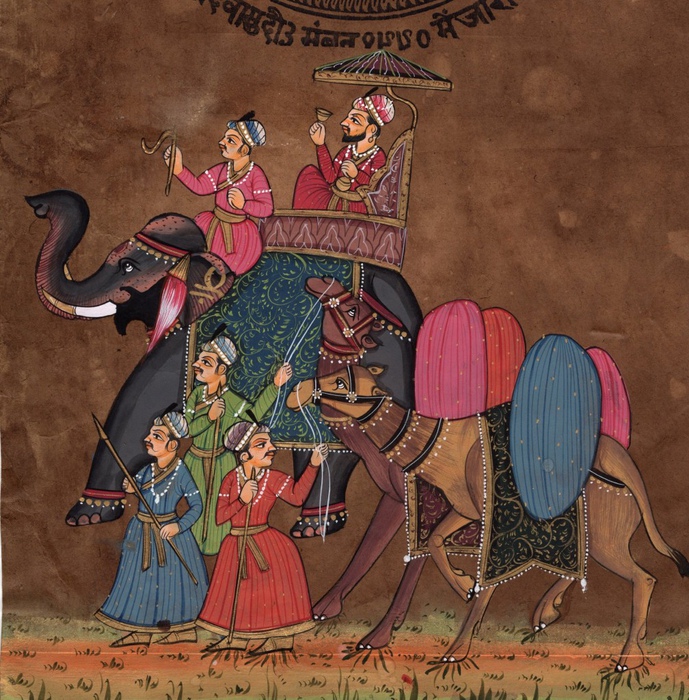

-кшатрии (воины — правители и аристократы);

-вайшья (предприниматели, торговцы, купцы, ремесленники);

— шудры (обслуга, люди, занятые «нечистым» трудом).

Сколько раз родился?

Представители первых трёх варн именуются также «дважды рождёнными», поскольку в юном возрасте проходят посвящение, то есть «духовное рождение» как полноценные члены общества. Вероятнее всего, сложившуюся варновую систему индоарии принесли с собой в ходе проникновения на Индостан во II тысячелетии до нашей эры.

В «Ригведе» и более поздних текстах есть указания на то, что изначально принадлежность к варне не была наследственной, а определялась для индивида в соответствии с его природными качествами, способностями и наклонностями. Соответственно, барьеры для смены варны в течение жизни, а также для межварновых отношений (включая браки), были довольно прозрачными и гибкими, если вообще существовали.

Среди риши (легендарных ведийских мудрецов, то есть относящихся к варне брахманов) можно обнаружить как выходца из семьи кшатриев-воинов (Вишвамитра), так и внука рыбака, то есть шудры (Вьяса), даже бывшего разбойника(Валмики, автор

«Рамаяны»). Даже шудрам не возбранялось участвовать в ритуалах и изучать Веды.

Чем разделение на джати отличается от деления на браминов и шудр

На обширных территориях полуострова (овладение которыми заняло не один век) арии обнаружили множество автохтонных племён и народностей на разных стадиях развития: от потомков высокоразвитой Хараппской цивилизации до полудиких охотников. Всё это разношёрстное население, называемое пренебрежительно «Млеччхи» («дикари», «варвары», чуть ли не «животные»), предстояло расставить по местам, чтобы оно сложилось в подобие единого социума. Этими процессами сопровождается продвижение ариев вглубь Индостана (XIII-XIвв. до н. э.), смена пастушеского образа жизни осёдлым, усиление власти царей и жрецов, а также трансформация ведийского учения в индуизм.

Само разнообразие этносов, языков, стадий развития, верований плохо вязалось со скрепной, исконной и богоданной системой варн. Так что аборигенов мало-помалу вписали в зарождавшийся общеиндийский социум иным способом. Практически каждая территориально-этническая группа оказалась добровольно-принудительно привязана к определённой социальной модели, состоявшей также из рода деятельности и религиозно-ритуальных предписаний. Это, собственно, и стало именоваться «джати».

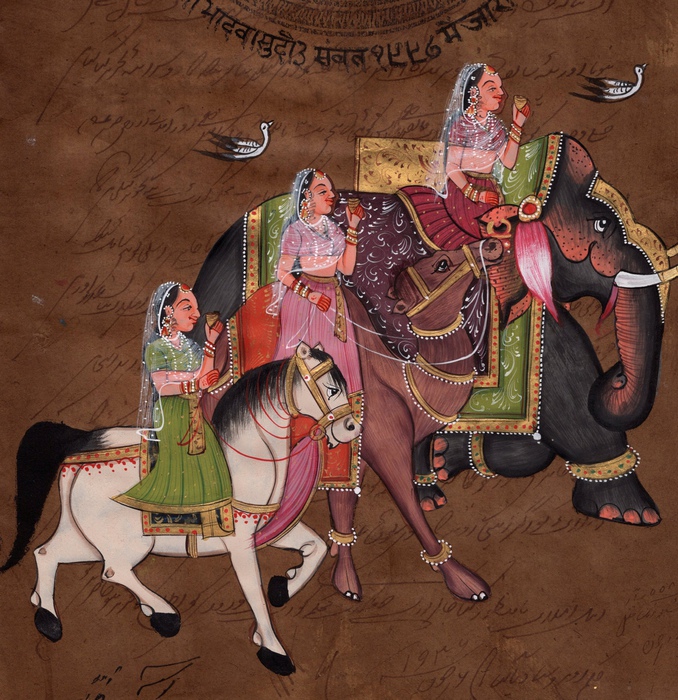

Высшие ступени иерархии — джати, соответствовашие варнам брахманов и кшатриев, составляющим «знать» — завоеватели, разумеется, застолбили за собой. Процесс более-менее совпал с окостенением варновой системы: «цвет» стал передаваться по наследству, отсюда переход к эндогамии и прочие ограничения на межварновое общение.

Деградация изначальной варновой концепции объясняется усилением могущества двух высших варн, в особенности брахманов. Последние добились практически богоподобного статуса «по праву рождения» и держали в своих руках всю духовную сторону жизни.

Естественно, верхушка прилагала все усилия, чтобы не пускать в свои ряды сколь угодно способных «низкорождённых». Барьерам между джати способствовали всё устрожавшиеся представления о «чистоте» и «нечистоте» профессий. Насаждалось представление о том, что соблюдение достижение четырёх ключевых целей человеческой жизни (дхарма, артха, кама и мокша) невозможно вне джати и что подняться по социальной лестнице можно только в следующей жизни при условии неукоснительного следования касте в жизни настоящей.

Неудивительно, что к тому же периоду брахманизма относится постепенное снижение статуса и закрепощение женщины. Представители разных варн приносили жертвы в разные сезоны и разным богам-покровителям. Шудры же теперь вовсе не смели обращаться к богам напрямую и были лишены доступа к священному знанию.

Даже наречия, на которых говорят герои более поздних классических драм, сразу выдают происхождение каждого: простолюдинам достаётся магадхи, поющим простолюдинкам — махараштри, царям и знати мужского пола — священный санскрит, знатным же дамам и незнатным старикам — изысканный шаурасени. «Разделяй и властвуй» — это не Цезарь придумал.

Сорта людей

Словосочетание «мусульманская каста» (как и «христанская») по существу является оксюмороном. Сами положения ислама оттвергают деление людей на сорта и предписывают халифу стоять на молитве в одном ряду с какими угодно единоверцами, включая бедняков и рабов. Не случайно после завований Великих Моголов ислам особенно охотно принимали представители низших каст, включая неприкасаемых: новая вера автоматически повышала их статус, выводя за пределы кастовой системы.

Однако Индия — страна парадоксов. Потомки пришедших с Великими Моголами тюрков и арабов образовали касту «ашраф» («благородных») и по сей день смотрят свысока на «аджлаф» — потомков индусов, принявших ислам. Не замедлила образоваться каста «арзал», аналогичная индусским неприкасаемым, и пошло-поехало: на сегодняшний день в отдельных Штатах Индии насчитываются десятки каст мусульман.

Что в действительности объединяет людей внутри каждой джати, это не столько профессия, сколько представление об “общей дхарме”, то есть предназначении. Этим отчасти объясняются странные на первый взгляд требования к представителям той или иной касты: кузнец непременно должен уметь и плотничать (и наоборот), парикмахер — сватать и устраивать свадьбы. В то же время, скажем, «гончар» — не одна джати, а несколько, с разделением по специализации и соответствующей разницей в общественном положении.

Понравилась статья? Тогда поддержи нас, жми:

Источник статьи: http://kulturologia.ru/blogs/010818/39884/