Конспект урока по русскому языку в 6-м классе «Причастный и деепричастный оборот»

- повторить правила выделения причастного и деепричастного оборотов

- отработать умение редактировать предложения с ошибками, допущенными в употреблении причастных и деепричастных оборотов

- повторить основные речеведческие понятия на основе художественного текста

- совершенствовать навыки анализа художественного текста, выявляя особенности употребления в нем причастных и деепричастных оборотов.

Оборудование: компьютер, проектор; газеты, в т.ч. школьные газеты.

I. Организационный момент.

II. Постановка проблемы. Определение темы и формулировка задач урока.

На экране: “Повторение параграфов 21,27”. (Cлайд1.)

Учитель: – Как вы думаете, может ли звучать так тема урока?

– Предложите свой вариант темы урока.

(Причастный и деепричастный обороты) – запись тетради. (Слайд 2.)

– Есть ли такой параграф в учебнике? (Нет.)

– Нужен ли нам такой урок? Зачем?

(С причастным и деепричастным оборотом связаны постановки знаков препинания.)

– Чем мы будем заниматься на уроке?

(Повторять правила выделения причастных и деепричастных оборотов, применять правила на письме, сравнивать причастные и деепричастные обороты.)

Учитель: – Вы видите, что сегодня в классе много газет. Как вы думаете почему?

– Мы будем выпускать с вами газету. Это будет уже 3-й номер нашей газеты. (Слайд 3.)

– Поэтому мы сегодня будем дальше отрабатывать умение редактировать предложения с ошибками, повторим основные речеведческие понятия на основе художественного текста.

III. Опорное повторение с элементами проверки домашнего задания.

Учитель: – 1 статья в газете – научная. (Слайд 4.)

Вы – журналисты! Вам известна тема статьи (вы видите ее на экране). Материал к ней вы сможете собрать в течение 5 минут, поучаствовав в пресс-конференции с “учеными-лингвистами” (к доске выходят по 1 ученику с каждого ряда). На этой конференции, задав вопросы (по 3 вопроса на тему “Причастный и деепричастный оборот” каждый ученик составлял дома), вы сможете узнать все, что вас интересует.

– Рабочий материал для научной статьи у вас есть, его уже можно отдать в набор.

У вас ровно 3 минуты, чтобы оформить рабочие материалы и сдать их. (Слайд 5.)

(Проверочная работа: учащиеся на листах пишут, что такое причастный и деепричастный оборот, чем они отличаются)

IV. Систематизация и углубление изученного.

1) Учитель: – На столах лежит материал, который уже набран, но мы его не можем отправить в печать. Почему? (Текст разрезан на 5 частей.) (Приложение 2) (Слайд 6.)

(Надо восстановить последовательность происходящих событий.)

Задание: в течение 2–3 минут восстановите текст, работая в парах.

- “Собираем текст” (Слайд 7.)

- Прочитайте выразительно текст.

- Какой заголовок можно предложить к этому тексту, чтобы читателю захотелось познакомиться с историей, рассказанной в нем?

- В каком стиле написан текст?

- Определите тип речи? (Повествование.)

- Повествование обычно составляет основу рассказа как жанра литературного произведения. Каково построение (композиция) рассказа?

(Учащиеся вспоминают основные части композиции рассказа, названия которых появляются на экране в результате перехода со слайда 7 на слайд8 по гиперссылке. Каждый абзац представляет собой определенную часть композиции. Композиционная схема постепенно открывается на слайде 8, с которого после проверки также по гиперссылке мы возвращаемся на Слайд 7.)

- Какова роль причастий и деепричастий в тексте?

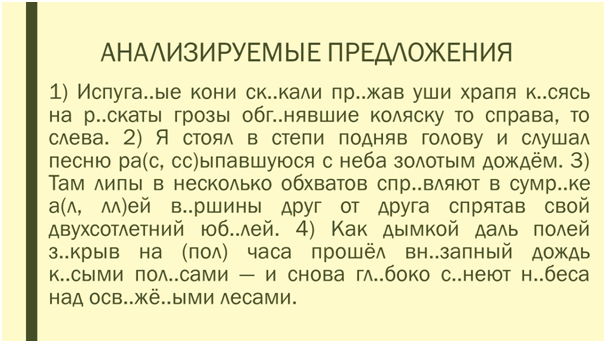

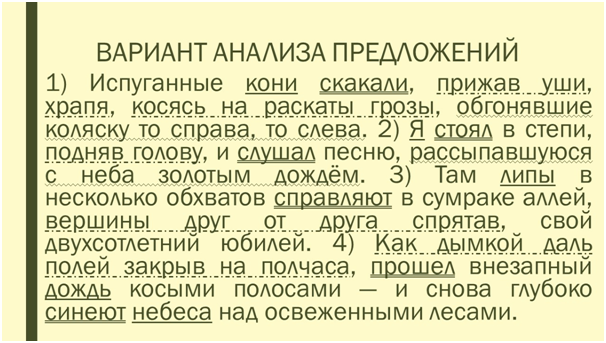

- Найдите предложения с деепричастными оборотами. Выпишите их, вставляя пропущенные знаки препинания, выполняя роль корректора. (Самостоятельная работа.)

- Найдите в тексте предложения с причастными оборотами. Выпишите их, вставляя пропущенные знаки препинания. (Самостоятельная работа.)

- Проверяем, справились ли вы с заданием. (Слайд 9.)

- Чем отличаются причастные обороты от деепричастных оборотов?

2) Учитель: – В то время, когда мы работали над текстом, двое наших “специальных корреспондентов” выполняли особое задание (индивидуальная работа).

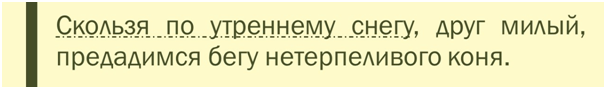

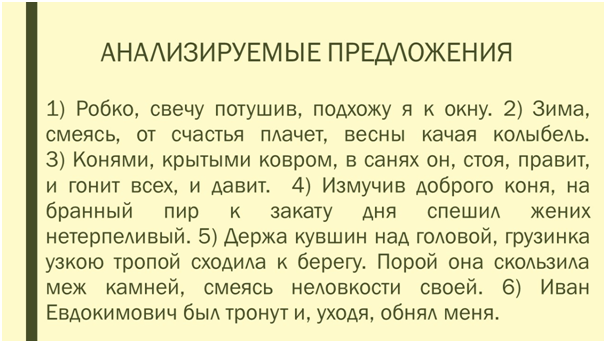

Итак, следующая страничка нашей газеты поэтическая – “Поэтический букет”.

– Из предложенных стихотворений “спец. корреспондентам” необходимо было выбрать те, в которых есть предложения с деепричастными и причастными оборотами”. Они и украсят нашу газету поэтическим букетом. (Слайд 10, Приложение 3). (Учащиеся, выполняющие индивидуальную работу на уроке, читают стихотворения, остальные – проверяют, справились ли они с заданием.)

3) Учитель: – Ответственные за выпуск спортивной странички – наши спортсмены Олег, Маша, Максим – предлагают нам немного отдохнуть и проводят с нами специальную физминутку .(Слайд 11.) (Приложение 4)

(звучит песня “Герои спорта” А.Пахмутовой, Н. Добронравова в исполнении М.Магомаева.)

– Олег – баскетболист. Повторяем за ним движения (имитируем движения баскетболиста на поле).

– Маша – гимнастка. Повторяем любимые Машины движения.

– Максим – хоккеист. Повторяем движения за Максимом.

Учитель: – Отдохнули? За работу! Нас ждет страница “Герои спорта”

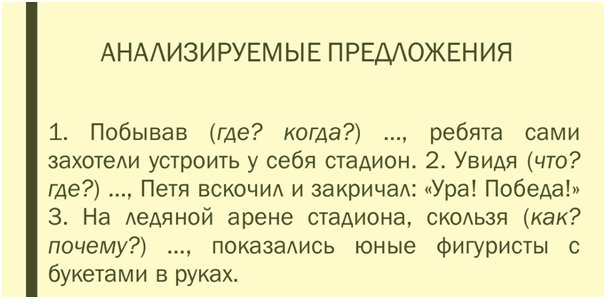

– Задание: на экране (Слайд 11) вы видите предложения от спортсменов нашего класса, которые нужно осложнить причастными или деепричастными оборотами.

- Баскетболист с мячом в руках помчался к щиту.

- Гимнастка выполняла вольные упражнения.

- Вратарь в ожидании удара двинулся вперед

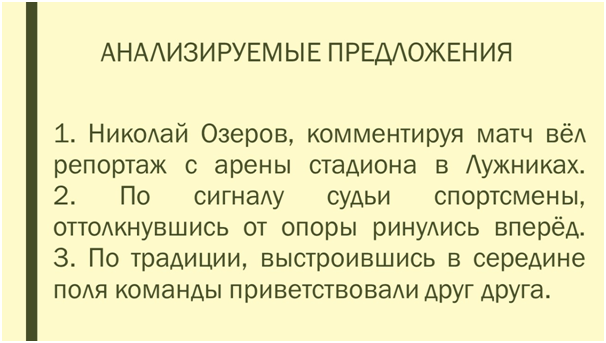

4) Учитель: – Есть в нашей газете и юмористическая страничка “Из школьных сочинений” (Слайд 12.)

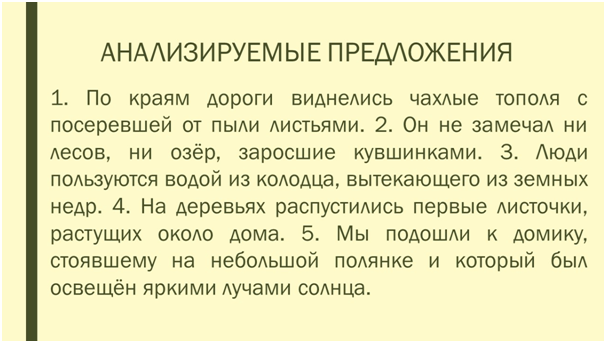

– На экране – предложения с ошибками в употреблении причастных и деепричастных оборотов. Ваша задача – записать предложения в исправленном виде.

- Созданный роман молодым автором вызвал много споров.

- Сидя у окна, в комнату влетел воробей.

- Дубровский поймал крестьян Троекурова в своих лесах, кравших дрова.

V. Подведение итогов урока. (Cлайд13.)

Учитель: – Интересна ли будет наша газета? Чем?

– Что удалось сегодня на уроке?

– Какие странички показались вам наиболее интересными?

– Не отвлекла ли такая работа от основной цели урока?

– Выполнили мы те задачи, которые ставили перед собой в начале урока?

VI. Домашнее задание. (Cлайд 14.)

– Творческое задание: предложите свою страничку, рубрику в нашу газету. Оформите ее письменно. Не забывайте при выполнении этого задания о теме “Причастный и деепричастный обороты”.

Источник статьи: http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/579750/

В каком классе изучают причастие и деепричастие

Сейчас посмотрела, действительно, деепричастия проходят в 7 классе.

Но я точно помню, что слышала разбор из уст ребенка . задумалась о программе по русскому в нашей школе.:009:

А это не формы глаголов?:008:

В шестом, у дочки, встречала.

строго говоря — да, это отглагольные формы, но в школьной программе их изучают отдельно и учатся отличать от других частей речи.

Нет. Самостоятельные части речи. Вроде бы все уже и знают.

Причастия и деепричастия — это особые формы глагола.

Для того чтобы это понимать, надо изучить постоянные и непостоянные морфологические признаки частей речи, в частности — глагола. Вид и спряжение у причастий и деепричастий имеют такие же значения, как и образующий их (причастия и деепричастия) глагол. Это и есть постоянные признаки части речи, называемой глагол.

Да, трудно понять, но учитель в школе объясняет, что к чему.

Иногда рассмотрение частей речи в школьной программе, конечно, расходится с логикой филологической науки, тогда я прошу сына уточнить у учителя, как вопрос освещается в школе, как нужно отвечать на ЕГЭ.

Наречия, причастия и деепричастия, а также служебные части речи окончательно по-школьному изучаются в 7 классе, если мне память не изменяет. А она мне может и изменять, так как я помню, что у сына в 2007 году темы программы по морфологии несколько отличались от привычного мне порядка. Местоимения, кажется, тоже в 7-м они изучали. А наречия могли и в шестом уже изучить.

Источник статьи: http://2009-2012.littleone.ru/archive/index.php/t-4819217.html

Причастный и деепричастный обороты: учимся различать

Теоретические основы изучения причастного оборота

Изучению особенностей причастия и деепричастия (в том числе причастных и деепричастных оборотов), как правило, посвящена большая часть рабочей учебной программы по русскому языку в 7 классе, в календарно-тематическое планирование включены такие темы, как «Причастный оборот: понятие, примеры использования в тексте», «Обособление причастного оборота», «Особенности деепричастного оборота», «Обособление деепричастного оборота», «Ошибки при употреблении причастного и деепричастного оборотов» и др.

Как учителю логически выстроить уроки по данным темам таким образом, чтобы школьники не только поняли, что такое причастный и деепричастный обороты, но и научились корректно обособлять их?

Полагаем, педагогу поможет использование методических приемов, упражнений, которые используются в учебниках для 7 класса по русскому языку.

Рассмотрим, как построена методика изучения причастных и деепричастных оборотов в УМК В. В. Бабайцевой и УМК М. М. Разумовской.

В этих учебниках информация о причастном обороте предваряет сведения о деепричастном обороте.

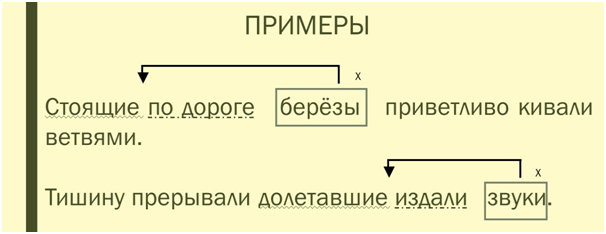

В обоих рассматриваемых УМК под причастным оборотом понимается причастие с зависимыми словами, и приводятся такие примеры: исправляющий ошибки, рассказывающий о походе, грозно потемневшая и т.д.

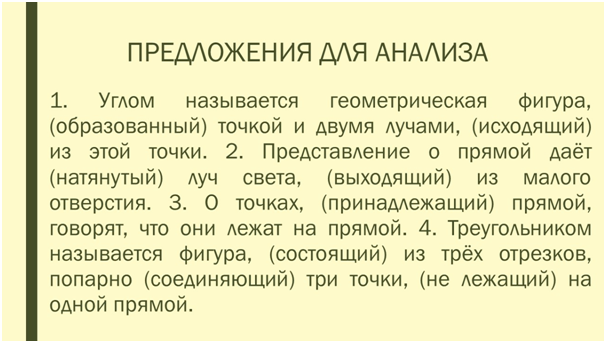

В учебнике «Русский язык. 7 класс» М. М. Разумовской, С. И. Львовой, В. И.Капинос , В. В. Львова на с. 75 дается упражнение 207, целью которого является формирование у школьников умения определять, в каких словосочетаниях причастие является главным словом, в каких — зависимым:

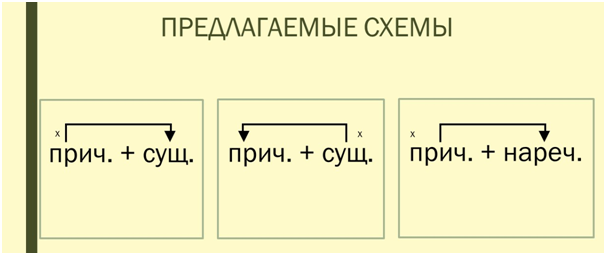

● Прочитайте словосочетания. Определите, в каких из них причастие является главным словом, а в каких — зависимым. Спишите, распределяя эти словосочетания в три группы в соответствии с данными схемами:

Приводим словосочетания, которые предлагаются школьникам для анализа:

Одним из вариантов выполнения данного задания, на наш взгляд, является заполнение таблицы:

Ребята, выполняя это упражнение, повторяют орфографические правила (правописание приставок пре- и при-, правописание окончаний причастий, правописание проверяемых гласных в корне слова и др.), повторяют синтаксические правила построения словосочетания и основные синтаксические термины «определяемое слово в словосочетании», «главное слово в словосочетании». На наш взгляд, важно, чтобы учитель на данном этапе акцентировал внимание семиклассников на вопросах, которые задаются от главного слова к причастию (какой? какая? какое? и др.). Как следствие, ребята сделают важный вывод: причастие в предложении является определением.

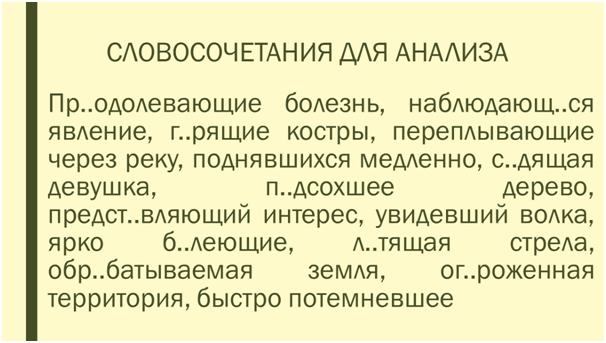

Семиклассники, выявляя особенности обособления причастного оборота, находят следующую информацию в этом учебнике.

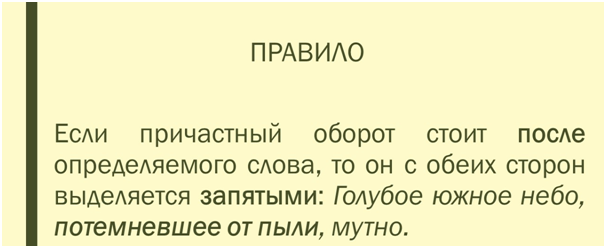

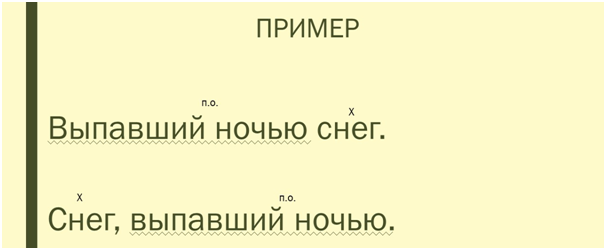

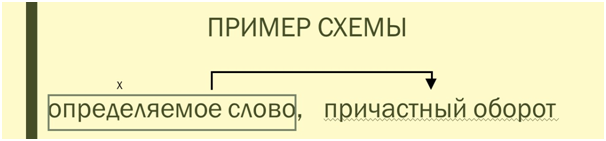

1) Если причастный оборот стоит после определяемого слова, то он выделяется запятыми на письме. В этом случае причастный оборот является одним членом предложения — определением.

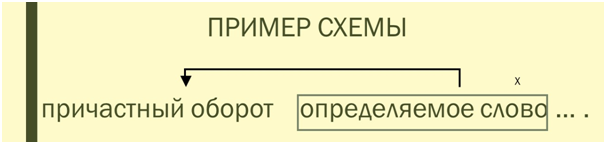

2) Если причастный оборот находится перед определяемым словом, то он не выделяется запятыми. В этом случае каждое слово причастного оборота принято подчеркивать как член предложения.

В качестве правила, регулирующего обособление причастного оборота, в учебнике «Теория. Русский язык. 5-9 класс» В. В. Бабайцевой, Л. Д. Чесноковой на с. 169 дается следующая информация:

В учебнике по русскому языку для 7 класса С. Н. Пименовой, А. П. Еремеевой, А. Ю. Купаловой УМК В. В. Бабайцевой дается образец графического выделения причастного оборота на письме:

Как видим, в этом учебнике причастный оборот (независимо от своего положения перед или после определяемого слова) графически выделяется волнистой линией как единый член предложения — определение.

Закрепление полученных сведений о причастном обороте

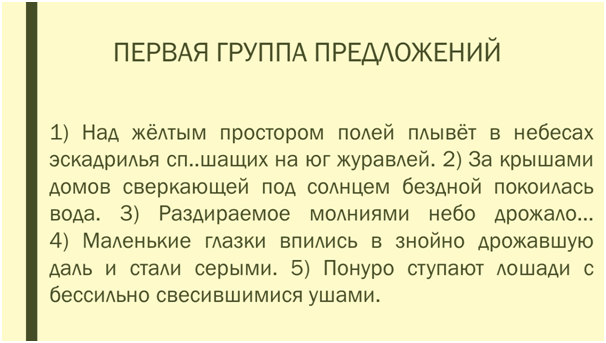

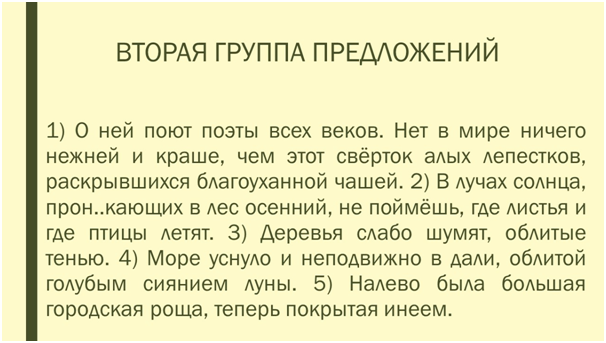

В учебнике по русскому языку для 7 класса М. М. Разумовской в качестве упражнений, закрепляющих полученные сведения о причастном обороте, предлагаются задания на с. 75-78. Приведем некоторые из них.

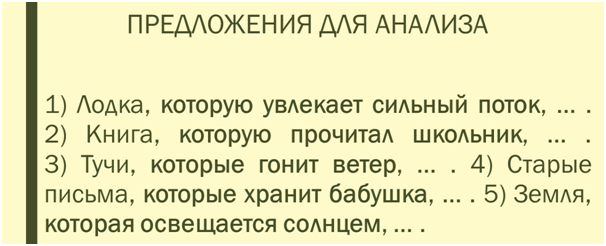

● Замените выделенные слова подходящими по смыслу причастными оборотами и закончите предложения. Обозначьте в каждом из них определяемое слово и причастный оборот. В причастиях выделите суффиксы и окончания.

Рассмотрите записанные вами предложения. Докажите, что для каждого из них подходит схема:

Перестройте свои предложения так, чтобы для них подходила схема:

Определите, изменится ли при этом пунктуация предложений. Запишите два перестроенных предложения (на выбор), обозначая в них определяемые слова и причастные обороты.

Предлагаем один из вариантов выполнения упражнения.

Отредактированное школьником предложение

Предложение, отредактированное школьником по схеме