Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной и шум нагорный —

Все вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

Статьи раздела литература

- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

- Как предложить событие в «Афишу» портала?

- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

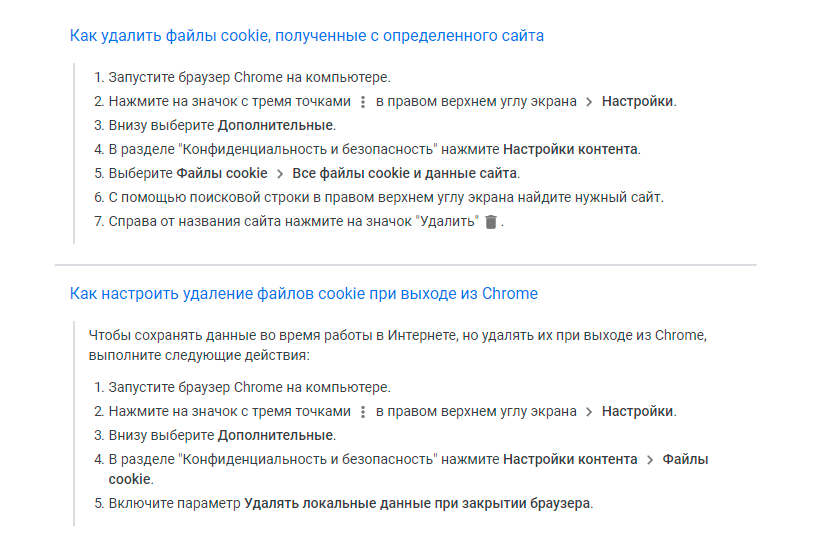

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: stream@team.culture.ru

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Источник статьи: http://www.culture.ru/poems/45942/vesennyaya-groza

Тютчев весенняя гроза с ударениями

Алексей Машевский (р. 1960)

Культуролог, поэт, эссеист. Руководит просветительским проектом «Нефиктивное образование» в Санкт-Петербурге, читает лекции по истории культуры и литературы.

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые,

Вот дождик брызнул, пыль летит,

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит.

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной и шум нагорный —

Всё вторит весело громам.

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

«В учебниках для младших школьников это стихотворение печатается без последней строфы. С этих стихов начинается та крупная неправда, которая пронизывает всё российское образование. Почему? Потому что стихи совсем не про грозу, не про природу. Та природа, которая здесь у Тютчева есть, – это природа метафизическая. Дождевые капли мало похожи на перлы, они прозрачные, а жемчуг прозрачным не бывает. Но «перлы» – потому что на них радужная оболочка сверкает. А кроме того, «перлы» относятся к той возвышенной лексике, которая как бы и поднимает всегда поэзию Тютчева. На это обратил в своё время внимание Тынянов, который показал, что Тютчев делает удивительную вещь. Он во всех своих стихах, честно говоря, элегичен, он повествует о каких-то своих мыслях, о каких-то вполне частных переживаниях, о состояниях, связанных с восприятием осенних сумерек, например, или заката, который он видит. Но дело в том, что все частные переживания человека, они традиционно должны были существовать, закрепляться и передаваться в жанре элегии. А Тютчев выбирает для закрепления своего мимолётного, интимного состояния стилистику оды. Не случайно до 1870-х годов, когда, казалось бы, с Ломоносовым, Державиным было окончательно в демократической традиции и лирике покончено, Тютчев продолжает писать стихи, в которых мы встречаемся с лексикой будто бы только что сошедшей со страниц державинской оды.

Можно задаться вопросом: почему детям печатают это стихотворение с отсечением последней строфы? У человека, сколько бы лет ему ни было, всё равно есть вопросы к миру, у детей даже больше. Вот у нас есть вопросы к Богу, и Богу, вероятно, зачастую трудно объяснить, почему происходит то, что происходит (вспомним «Книгу Иова»), и даже почти что невозможно. Но вы помните, какую реакцию у Иова и у нас с вами это рождает и какую реакцию это должно рождать у ребёнка? Реакцию недоверия и обиды. Реакцию протеста. Потому что он хочет, чтобы ему обязательно сейчас, не потом когда-то, в десятом классе, объяснили, откуда появляются дети. Бесполезно также объяснять, что дети появляются из капусты. Потому что нельзя врать. Нельзя притворяться, что стихотворение Тютчева – о грозе, о природе.

Это стихотворение построено по принципу культурного резонанса. В нём происходит чудо столкновения природы с культурной традицией. Потому что Тютчев рассказывает о том, что восприятие природного явления в чистом виде невозможно. Он рассказывает о том, что весь восторг, который его охватывает при виде грозы, состояния очищенной природы, – всё это почему-то таинственным образом становится полным и окончательным только при сопоставлении с какой-то культурной кодировкой, культурными знаками. Потому что без включения в контекст мы можем пережить природное явление, но мы не можем его назвать, не можем раскрыть его смысл, задать его подлинное значение. И тогда становится понятно, что стихотворение не о природе вовсе, не о грозе, а оно о том, как устроено человеческое сознание, которое для того, чтобы назвать, понять и присвоить, схватить, обязательно должно включить явление в контекст истолкования.

«Ты скажешь: ветреная Геба, / Кормя Зевесова орла», – и дальше каждая следующая строчка с лексической, с метафорической точки зрения всё более роскошна: «Громокипящий кубок с неба, / Смеясь, на землю пролила». Эти строки – лучшие в стихотворении, это квинтэссенция поэтического вдохновения в нём, что понял другой талантливый поэт – Игорь Северянин, не случайно он свой сборник назвал «Громокипящий кубок». Это стихотворение о творческом вдохновении, о той искре, которая рождается у человека, способного увидеть и пережить нечто природное – чувство, природную картину, жизнь, потому что человек может пережить что-то, лишь назвав и обозначив.

Тем самым, когда вы начинаете ребёнку читать это стихотворение (и так с любым великим стихотворением), вы с неизбежностью вторгаетесь в ту или иную глубочайшую философскую проблему. Среднестатистический учитель а) этого не понимает, б) совершенно не подготовлен к тому, чтобы раскрыть её для ребёнка. В голове у учителя должно быть понимание, кто такой Шекспир, Гомер, что они сделали и какие проблемы поставили, для того, чтобы потом он с ребёнком мог квалифицированно говорить о «Колобке» или «Курочке Рябе»».

Источник статьи: http://a-fixx.livejournal.com/210080.html

Весенняя гроза

Люблю грозу в начале мая,

Когда весенний, первый гром,

Как бы резвяся и играя,

Грохочет в небе голубом.

Гремят раскаты молодые!

Вот дождик брызнул, пыль летит…

Повисли перлы дождевые,

И солнце нити золотит…

С горы бежит поток проворный,

В лесу не молкнет птичий гам,

И гам лесной, и шум нагорный —

Все вторит весело громам…

Ты скажешь: ветреная Геба 1 ,

Кормя Зевесова орла 2 ,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила!

Другие редакции и варианты

Люблю грозу в начале Мая:

Как весело весенний гром

Из края до другого края

Грохочет в небе голубом!

С горы бежит ручей проворный,

В лесу не молкнет птичий гам;

И говор птиц и ключ нагорный,

Все вторит радостно громам!

Ты скажешь: ветреная Геба,

Кормя Зевесова орла,

Громокипящий кубок с неба,

Смеясь, на землю пролила.

Галатея. 1829. Ч. I. № 3. С. 151.

КОММЕНТАРИИ:

Первая публикация — Галатея. 1829. Ч. 1. № 3. С. 151, с подписью «Ф. Тютчев». Затем — Совр., 1854. Т. XLIV. С. 24; Изд. 1854. С. 47; Изд. 1868. С. 53; Изд. СПб., 1886. С. 6; Изд. 1900. С. 50.

Печатается по Изд. СПб., 1886. См. «Другие редакции и варианты». С. 230.

В первом издании стихотворение состояло из трех строф («Люблю грозу…», «С горы бежит…», «Ты скажешь…»); без изменения осталась лишь последняя строфа, две других в первом издании имели несколько иной вид: о «веселье» майской грозы было заявлено уже во второй строке («Как весело весенний гром») и дальше было пространственное определение явления, вообще весьма свойственное Тютчеву («Из края до другого края»); и хотя в позднейших прижизненных изданиях появился другой вариант, сам образ и его словесное выражение повторяются: в первом отрывке из «Фауста» («И беспрерывно бури воют / И землю с края в край метут»), в стих. «Из края в край, из града в град…». Во второй строфе образные компоненты были более конкретны по сравнению с позднейшей редакцией; речь шла о «ручье», «ключе нагорном», «говоре птиц», в дальнейших изданиях появился «поток проворный», «гам лесной», «шум нагорный». Обобщенные образы больше соответствовали отстраненно возвышенной позиции автора, обратившего свой взор прежде всего к небу, ощутившего божественно-мифологическую основу происходящего и как бы не склонного разглядывать частности — «ручей», «птиц».

Текст начиная с Совр. 1854 лексически не различается, он принял тот вид, в котором «Весенняя гроза» печатается и в XX в. Однако в синтаксическом отношении выделяется Изд. СПб., 1886, в нем появились знаки, характерные для тютчевских автографов и соответствующие восторженно-любовному эмоциональному тону произведения («Люблю грозу…»): восклицательный знак в конце 5-й строки и в конце стихотворения, многоточия в конце 6, 8 и 12-й строк, чего не было в предыдущих изданиях. Тексты этого издания готовились А.Н. Майковым. Оценивая издание как наиболее близкое тютчевской манере (не исключено, что в распоряжении Майкова мог быть автограф), ему отдано предпочтение в настоящей публикации.

Датируется 1828 г. на основании цензурной пометы в Галатее: «Января 16 дня, 1829 года»; переработка первого варианта, по-видимому, произведена в начале 1850-х гг.

В Отеч. зап. (С. 63–64) рецензент Изд. 1854, перепечатав полностью стихотворение и выделив курсивом последнюю строфу, восхищался: «Какой несравненный художник! Восклицание это невольно вырывается у читателя, перечитывающего в десятый раз это маленькое произведение совершеннейшего стиля. И мы повторим вслед за ним, что редко, в немногих стихах удается соединить столько поэтической красоты. Всего больше пленяет в картине, конечно, последний образ изящнейшего вкуса и выдержанный в каждой своей черте. Подобные образы нечасто попадаются в литературе. Но, любуясь художественным окончанием поэтического образа, не надобно терять из виду целое его изображение: оно также исполнено прелести, в нем тоже нет ни одной фальшивой черты и, сверх того, оно все, от начала до конца, дышит таким светлым чувством, что вместе с ним как будто переживаешь вновь лучшие минуты жизни».

Но критик из Пантеона (с. 6) среди неудач тютчевских стихов назвал образ «громокипящий кубок». И.С. Аксаков (Биогр. С. 99) выделил стих. «Весенняя гроза», перепечатал его полностью, сопроводив высказыванием: «Заключим этот отдел поэзии Тютчева одним из самых молодых его стихотворений Так и видится молодая, смеющаяся вверху Геба, а кругом влажный блеск, веселье природы и вся эта майская, грозовая потеха». Мнение Аксакова получило философское обоснование в работе В.С. Соловьева; он предложил философско-эстетическое толкование стихотворения. Связав красоту в природе с явлениями света, Соловьев рассматривал спокойное и подвижное его выражение. Философ дал широкое определение жизни как игры, свободного движения частных сил и положений в индивидуальном целом и усмотрел в движении живых стихийных сил в природе два основных оттенка — «свободной игры и грозной борьбы». Первое увидел он в тютчевском стихотворении о грозе «в начале мая», процитировав почти полностью стихотворение (см. Соловьев. Красота. С. 49–50).

1 Геба — богиня цветущей юности, дочь Геры и Зевса, жена обожествленного Геракла, на пирах богов она служила виночерпием, подносила им нектар и амброзию (греч. мифол.).

2 Зевс — верховный бог, отец богов и людей, его местопребывание — на горе Олимп, ему подвластны небо, гром и молнии (греч. мифол.).

Зевесов орел — орел — царь животных, источник света, плодородия и бессмертия (греч. мифол.); Зевс избрал орла своим военным знаком.

Источник статьи: http://ftutchev.ru/stihi0034.html