Опознавательные признаки орфограмм

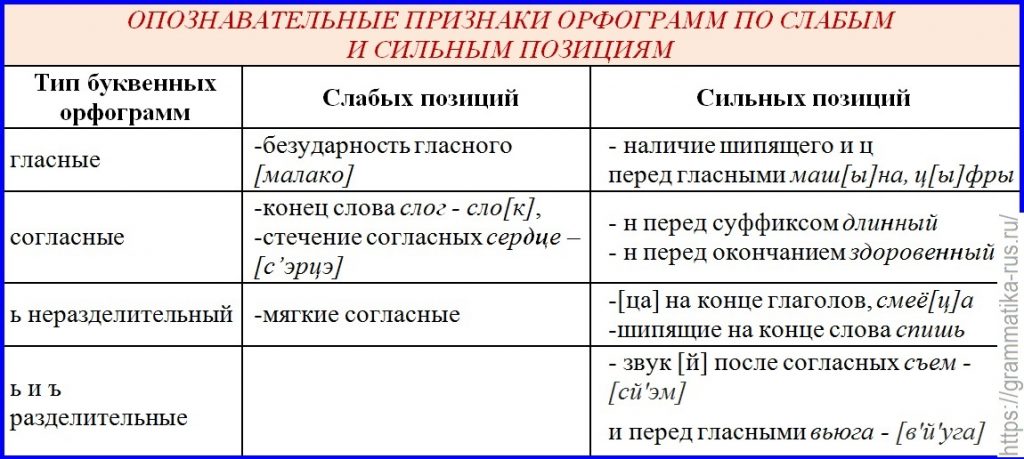

Опознавательные признаки орфограмм по слабыми сильным позициям

Тип буквенных орфограмм

- Гласные – (слабая позиция) безударность гласного [малако]; (сильная позиция) — наличие шипящего и ц перед гласными маш[ы]на, ц[ы]фры

- На согласные – (слабая позиция) -конец слова слог — сло[к]; — стечение согласных сердце – [с’эрцэ] (сильная позиция) — н перед суффиксом длинный, — н перед окончанием здоровенный

- ь неразделительный – (слабая позиция), -мягкие согласные — (сильная позиция) [ца] на конце глаголов, смеё[ц]а; -шипящие на конце слова спишь

- ь и ъ разделительные (сильная позиция) — звук [й] после согласных съем —[сй’эм] и перед гласными вьюга —[в’й’уга]

Опознавательный признак – примета, сигнал к тому, что требуется применить правило. Таким сигналом может быть безударный гласный или ударный после шипящего. В слабой позиции звук, представляющий фонему, испытывает влияние положения в слове (парный согласный по глухости-звонкости, по твердости-мягкости, стечение согласных).

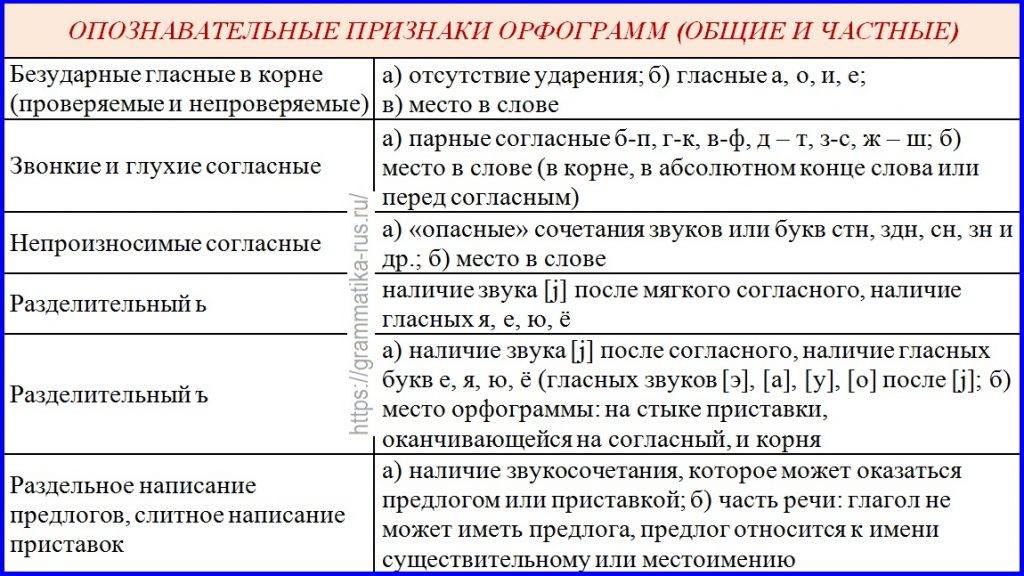

Опознавательные признаки орфограмм (общие и частные)

— Безударные гласные в корне (проверяемые и непроверяемые): а) отсутствие ударения; б) гласные а, о, и, е; в) место в слове(в корне, в абсолютном конце слова или перед согласным)

— Звонкие и глухие согласные: а) парные согласные б-п, г-к, в-ф, д – т, з-с, ж – ш; б) место в слове

— Непроизносимые согласные: а) «опасные» сочетания звуков или букв стн, здн, сн, зн и др.; б) место в слове

— Разделительный ь: наличие звука [j] после мягкого согласного, наличие гласных я, е, ю, ё

— Разделительный ъ: а) наличие звука [j] после согласного, наличие гласных букв е, я, ю, ё (гласных звуков [э], [а], [у], [о] после [j]; б) место орфограммы: на стыке приставки, оканчивающейся на согласный, и корня

— Раздельное написание предлогов, слитное написание приставок: а) наличие звукосочетания, которое может оказаться предлогом или приставкой; б) часть речи: глагол не может иметь предлога, предлог относится к имени существительному или местоимению

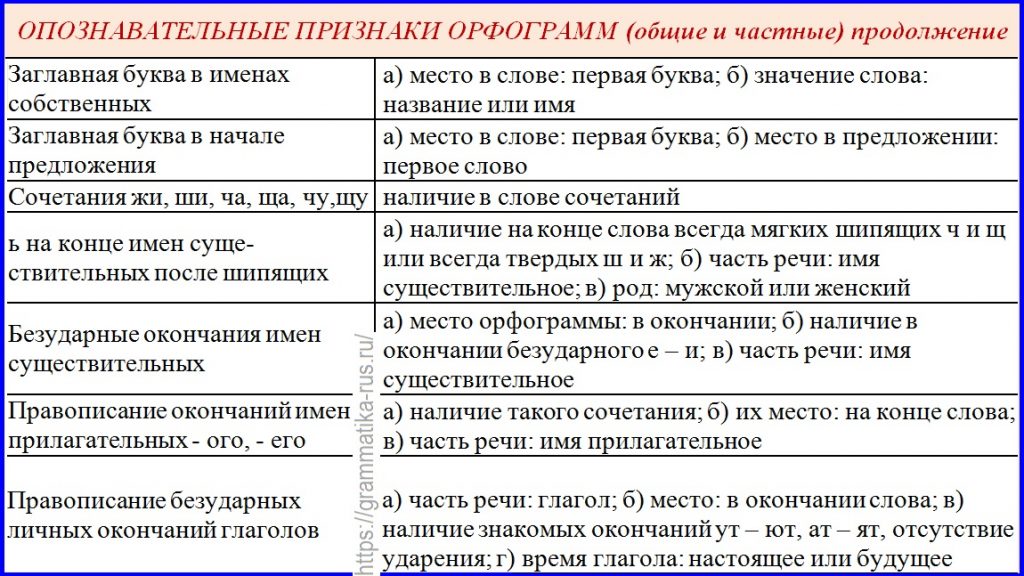

— Заглавная буква в именах собственных: а) место в слове: первая буква; б) значение слова: название или имя

— Заглавная буква в начале предложения: а) место в слове: первая буква; б) место в предложении: первое слово

— Сочетания жи, ши, ча, ща, чу, щу: наличие в слове сочетаний

— ь на конце имен существительных после шипящих: а) наличие на конце слова всегда мягких шипящих ч и щ или всегда твердых ш и ж; б) часть речи: имя существительное; в) род: мужской или женский

— Безударные окончания имен существительных: а) место орфограммы: в окончании; б) наличие в окончании безударного е – и; в) часть речи: имя существительное

— Правописание окончаний имен прилагательных — ого, — его: а) наличие такого сочетания; б) их место: на конце слова; в) часть речи: имя прилагательное

— Правописание безударных личных окончаний глаголов: а) часть речи: глагол; б) место: в окончании слова; в) наличие знакомых окончаний ут – ют, ат – ят, отсутствие ударения; г) время глагола: настоящее или будущее

Знание опознавательных признаков орфограмм – орфографическая зоркость – необходимое условие грамотного письма. Заучивание правил без орфографической зоркости не избавит от ошибок.

Ошибка в написании жи и ши случается очень редко. С этим правилом дети знакомятся в первом классе. Иллюстративный материал, занимательный материал: ребусы, «рассыпанные» слова, «цепочки» слов, скороговорки и т.д. – является одним из средств воспитания у учащихся мотивов обучения, способствует образному мышлению, запоминанию материала.

А соседство [т] + [с] → [цц] в глаголах не воспринимается опознавательным признаком орфограммы даже у некоторых взрослых: мыться [мыцца] (фонетический принцип — пишу как слышу – в данной ситуации не подходит).

© Авторские права2020 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник статьи: http://grammatika-rus.ru/opoznavatelnye-priznaki-orfogramm-2/

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОРФОГРАММ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

статья по русскому языку (4 класс)

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются опознавательные признаки орфограмм как теоретическая база обучения русской орфографии, их соотношение с принципами русской орфографии. А также процесс формирования орфографического навыка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орфограмма, орфографическая ошибка, опознавательный признак орфограммы, принцип орфографии.

Скачать:

| Вложение | Размер |

|---|---|

| statya.docx | 22.26 КБ |

Предварительный просмотр:

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОРФОГРАММ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются опознавательные признаки орфограмм как теоретическая база обучения русской орфографии, их соотношение с принципами русской орфографии. А также процесс формирования орфографического навыка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орфограмма, орфографическая ошибка, опознавательный признак орфограммы, принцип орфографии.

Что есть орфограмма? Одни ученые считают, что это элемент буквенной записи, который точно определить по произношению невозможно [4]. Другие считают орфограмму как письменный знак (букву), который не устанавливается на слух[2]. М.Р. Львов дает следующее толкование: «Орфограмма – это основная орфографическая единица. Это написание, требующее проверки» [5]. Ученик должен понимать, что орфограммой может быть отдельная буква, сочетание букв, морфема, стык морфем, позиция между словами, место разделения слов при переносе на другую строку. И самое главное, в орфограмме всегда есть не менее двух предполагаемых (возможных) вариантов написаний; один из этих вариантов выбирает пишущий.

Мы считаем, что учащимся начальных классов можно дать более простую формулировку орфограммы – это ошибкоопасное место в слове. Место в слове, которое требует проверки. Как впервые вводить малышам понятия орфограмма и орфографическая ошибка? Например, учитель диктует детям слово «река». Дети работают по схеме:

— произношу, определяю ударный слог;

— записываю слово с пропуском;

— делаю выбор и вписываю букву зеленым цветом.

Дети видят, что в слове есть выбор букв – значит, это опасное место в слове. Учитель дает новое понятие: «опасное место в слове» называется орфограммой, а допущенные в них ошибки – орфографическими.

Хотя давно включены в программу и понятие «орфограмма», и понятие «опознавательные признаки орфограммы» в практике начальной школы эти теоретические сведения включаются редко и непоследовательно. К тому же и действующие учебники ограничиваются простым перечнем правил, а правила по-прежнему в них даются без ссылок на опознавательный признак. Однако опыт работы лучших учителей показал высокую эффективность изучения каждого орфографического правила с опорой на опознавательный признак.

Орфограмма «работает» в процессе обучения лишь в том случае, если ученик ее замечает. По данным исследований ученых-методистов, только у 30% учащихся это умение формируется стихийно, а у остальных нужно ее целенаправленно формировать [1].

Каждая орфограмма имеет свой опознавательный признак. Опознавательные признаки – это особые приметы, или признаки, сигнализирующие о наличии орфограммы, т. е. о наличии «точек» применения правил. Это условия возникновения орфограммы и ответ на вопрос, где же правило применяется [6].

При чутком прослушивании каждая орфограмма подсказывает (сигнализирует) ученику наличие в слове «ошибкоопасного» места. Ведь при изучении орфографии мы должны идти от звука к букве. Произносит ли сам ученик слово или слушает произношение учителя, он вначале слышит звуки речи, а потом выбирает ту или другую букву для записи.

Ключевые опознавательные признаки орфограмм для начальной школы представлены на табл. 1.

Источник статьи: http://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/russkii-yazyk/2019/04/16/opoznavatelnye-priznaki-orfogramm-kak-teoreticheskaya

Статья на тему: «Опознавательные признаки орфограмм как теоретическая база обучения русской орфографии»

Международные дистанционные “ШКОЛЬНЫЕ ИНФОКОНКУРСЫ”

для дошкольников и учеников 1–11 классов

Оргвзнос: от 15 руб.

ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПРИЗНАКИ ОРФОГРАММ КАК ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ БАЗА ОБУЧЕНИЯ РУССКОЙ ОРФОГРАФИИ

АННОТАЦИЯ. В данной статье рассматриваются опознавательные признаки орфограмм как теоретическая база обучения русской орфографии, их соотношение с принципами русской орфографии. А также процесс формирования орфографического навыка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орфограмма, орфографическая ошибка, опознавательный признак орфограммы, принцип орфографии.

Что есть орфограмма? Одни ученые считают, что это элемент буквенной записи, который точно определить по произношению невозможно [4]. Другие считают орфограмму как письменный знак (букву), который не устанавливается на слух[2]. М.Р. Львов дает следующее толкование: «Орфограмма – это основная орфографическая единица. Это написание, требующее проверки» [5] . Ученик должен понимать, что орфограммой может быть отдельная буква, сочетание букв, морфема, стык морфем, позиция между словами, место разделения слов при переносе на другую строку. И самое главное, в орфограмме всегда есть не менее двух предполагаемых (возможных) вариантов написаний; один из этих вариантов выбирает пишущий.

Мы считаем, что учащимся начальных классов можно дать более простую формулировку орфограммы – это ошибкоопасное место в слове . Место в слове, которое требует проверки. Как впервые вводить малышам понятия орфограмма и орфографическая ошибка? Например, учитель диктует детям слово « река». Дети работают по схеме:

— произношу, определяю ударный слог;

— записываю слово с пропуском;

— делаю выбор и вписываю букву зеленым цветом.

Дети видят, что в слове есть выбор букв – значит, это опасное место в слове. Учитель дает новое понятие: «опасное место в слове» называется орфограммой, а допущенные в них ошибки – орфографическими.

Хотя давно включены в программу и понятие « орфограмма» , и понятие «опознавательные признаки орфограммы » в практике начальной школы эти теоретические сведения включаются редко и непоследовательно. К тому же и действующие учебники ограничиваются простым перечнем правил, а правила по-прежнему в них даются без ссылок на опознавательный признак. Однако опыт работы лучших учителей показал высокую эффективность изучения каждого орфографического правила с опорой на опознавательный признак.

Орфограмма «работает» в процессе обучения лишь в том случае, если ученик ее замечает. По данным исследований ученых-методистов, только у 30% учащихся это умение формируется стихийно, а у остальных нужно ее целенаправленно формировать [1].

Каждая орфограмма имеет свой опознавательный признак. Опознавательные признаки – это особые приметы, или признаки, сигнализирующие о наличии орфограммы, т. е. о наличии «точек» применения правил. Это условия возникновения орфограммы и ответ на вопрос, где же правило применяется [6].

При чутком прослушивании каждая орфограмма подсказывает (сигнализирует) ученику наличие в слове «ошибкоопасного» места. Ведь при изучении орфографии мы должны идти от звука к букве. Произносит ли сам ученик слово или слушает произношение учителя, он вначале слышит звуки речи, а потом выбирает ту или другую букву для записи.

Ключевые опознавательные признаки орфограмм для начальной школы представлены на табл. 1.

Опознавательные признаки орфограмм

1. Безударные гласные в корне слова (проверяемые)

«Слышу безударный гласный в корне».

2. Безударный гласный (непроверяемый) в корне

«Слышу безударный гласный в корне»

3. Звонкие и глухие (проверяемые) согласные в корне слова

«Слышу стечение парных согласных в корне»

4. Звонкие и глухие (непроверяемые) согласные в корне слова

5. Непроизносимые согласные в корне слова

«Слышу опасные звукосочетания – [снт/cн; вст, рд, лн]

6. Разделительный Ь

«Слышу [й] после мягкого согласного»

7. Разделительный Ъ

правило графики и морфологический

«Слышу [й] после твердого согласного»

8. Раздельное написание предлогов, слитное написание приставок

дифференцирующий и морфологический

«Слышу «маленькие слова» в предложении»

9. Заглавная буква в именах людей, названиях городов, рек и др. именах собственных

«Слышу имя собственное»

10. Заглавная буква в начале предложения

«Слышу первый звук в первом слове предложения»

11. Буквы и, а, у после шипящих (сочетания жи-ши; ча-ща; чу-щу)

«Слышу шипящие [ж,ш,щ,ч] в сочетании с гласными

12. Мягкий знак на конце имен существительных после шипящих

«Слышу шипящие [ш,щ,ч,ж] на конце слова

13.Правописание безударных гласных е, и в падежных окончаниях имен сущ-ных

«Слышу безударный гласный е, и в конце имени сущ-ного»

14. Правописание окончаний имен прилагательных «-ого», «-его» (родительный падеж)

«Слышу звукосочетания [-ова,-ева] в конце имени прил.»

15. Правописание личн. окончаний гл. I и II спряжения в наст. и буд. временах

«Слышу безударные окончания глаголов»

Кроме описанных здесь 15 типов орфограмм, в начальной школе изучаются еще и другие, что составляет третью часть всего числа орфограмм, изучаемых в средней школе.

Что дает учителю и ученикам изучение орфографических правил с опорой на опознавательный признак? Во-первых, помогает ученику определить, почему можно ошибиться и где нужно применить орфографическое правило. Во-вторых, опознавательный признак способствует системному восприятию орфограмм учениками [6].

Таким образом, для правильного ориентирования в орфограммах и организации целенаправленной работы по формированию навыка грамотного письма учителю надо хорошо знать:

а) природу любого орфографического явления, то есть его принцип;

б) опознавательные признаки всех орфограмм;

в) методику проверки орфограммы (алгоритм орфографического действия с целью проверки орфограммы).

Процесс формирования орфографического навыка проходит несколько ступеней.

Первая ступень — учебная ситуация, которая порождает потребность проверить орфограмму. Ученик ставит перед собой цель, осознает задачу.

Вторая ступень — поиск способа решения орфографической задачи: опора на знания, на правило, на указание, на прошлый опыт.

Третья ступень — составление алгоритма выполнения действия по правилу. Планирование действия по этапам.

Четвертая ступень — выполнение действия по алгоритму, по правилу, по намеченному плану — поэтапно.

Пятая ступень — повторное, многократное выполнение действия по плану, по алгоритму — в изменяющихся условиях и вариантах, с постепенным «свертыванием» алгоритма.

Шестая ступень появление автоматизма безошибочного письма. Постепенный отказ от правила.

Весь этот цикл, по мнению Жедека П.С., не завершается в начальных классах, его относительное завершение относится к окончанию средней школы. Но и при достижении автоматизма контроль сознания не исключается: взрослый пишущий, практически без ошибок, всегда контролирует свое письмо, при необходимости обращается к словарю, к правилу, к смыслу [4].

Блинов, Г.И. Методика упражнений при обучении орфографии и пунктуации / Г. И. Блинов. – М., 2007. – 232 с.

Богоявленский Д.Н. Очерки психологии усвоения орфографии / Д.Н. Богоявленский. – М., 2004. – 277 с.

Жедек, П.С. Методика обучения орфографии / Теоретические основы обучения русскому языку в начальных классах // ред. М.С. Соловейчик. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 306 с.

Львов, М.Р. Методика преподавания русского языка в начальных классах / М.Р. Львов, В.Г. Горецкий, О.В. Сосновская. – 3-е изд. – М.: Академия, 2012. – 464 с.

Репкин В.В. Развивающее обучение языку и проблема орфографической грамотности. //Вестник. – 1996. — №1. – С.26

Соловейчик, М.С., Жедек, П.С. и др. – М.: Академия, 2007. – 383 с.

Источник статьи: http://infourok.ru/statya-na-temu-opoznavatelnie-priznaki-orfogramm-kak-teoreticheskaya-baza-obucheniya-russkoy-orfografii-3700991.html