А. С. Пушкин, «Медный всадник»: история создания поэмы

Поэма «Медный Всадник» — это одна из самых емких, загадочных и сложных поэм Пушкина. Ее он написал осенью 1833 года в знаменитом Болдине. Это место и время дарили необычайное вдохновение Александру Сергеевичу. Идея «Медного Всадника» Пушкина явственно перекликается с произведениями писателей, живших много позже и посвятивших свои творения, во-первых, теме Петербурга, а во-вторых, теме столкновения большой державной идеи и интересов «маленького человека». В поэме есть два противостоящих друг другу героя и неразрешимый конфликт между ними.

«Медный Всадник»: история создания поэмы

Над поэмой Пушкин работал интенсивно и закончил ее очень быстро – всего за двадцать пять октябрьских дней. В этот плодотворный период творчества Александр Сергеевич работал также над «Пиковой дамой», написанной им в прозе, и над стихотворной повестью «Анджело». Сюда органично вписался и потрясающий «Медный Всадник», история создания которого тесно связана не только с реалистическими мотивами и документами эпохи, но и с мифологией, сложившейся вокруг великого человека и города, возникшего по его высочайшей воле.

Цензурные ограничения и споры вокруг поэмы

«Петербургскую повесть», так обозначил автор ее жанр, подверглась цензуре самого императора Николая Первого, который вернул рукопись с девятью карандашными пометками. Раздосадованный поэт напечатал текст вступления к поэме «Медный Всадник» (история создания стихотворной повести омрачена этим фактом) с красноречивыми пустотами на месте царевых пометок. Позже Пушкин все же переписал эти места, но так, чтобы смысл, вложенный в них, не изменился. Скрепя сердце государь разрешил публикацию поэмы «Медный всадник». История создания произведения связана и с горячей полемикой, разгоревшейся вокруг поэмы после ее выхода в свет.

Точки зрения литературоведов

Споры не утихают и по сей день. Традиционно принято говорить о трех группах толкователей поэмы. К первой относятся исследователи, утверждающие «государственный» аспект, которым блещет поэма «Медный Всадник». Эта группа литературоведов во главе с Виссарионом Белинским выдвинула версию о том, что Пушкин в поэме обосновал право совершать судьбоносные для страны дела, жертвуя интересами и самой жизнью простого незаметного человека.

Гуманистическое толкование

Представители другой группы, возглавляемой поэтом Валерием Брюсовым, профессором Макагоненко и другими авторами, всецело приняли сторону другого персонажа — Евгения, утверждая, что гибель даже одного самого ничтожного с точки зрения державной идеи человека не может быть оправдана большими свершениями. Эту точку зрения называют гуманистической. Многие литературоведы склонны именно так оценивать повесть «Медный Всадник», история поэмы, в основу сюжета которой положена личная трагедия «маленького» человека, страдающего от результатов волевого решения власти, тому подтверждение.

Вечный конфликт

Представители третьей группы исследователей высказывают систему взглядов о трагической неразрешимости этого конфликта. Они считают, что Пушкин дал объективную картину в повести «Медный Всадник». История же сама рассудила вечный конфликт между «строителем чудотворным» Петром Первым и «бедным» Евгением – заурядным горожанином с его скромными запросами и мечтами. Две правды — простого человека и государственного деятеля — остаются равновеликими, и ни одна не уступает другой.

Страшные события и поэма «Медный Всадник»

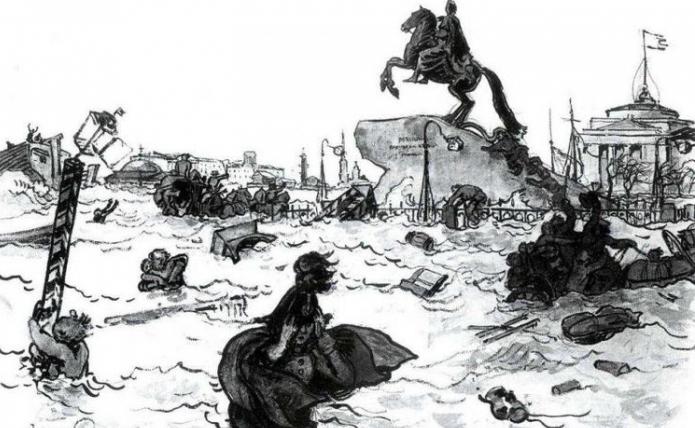

История создания поэмы, безусловно, прочно вписывается в культурно-исторический контекст того времени, когда она создавалась. То были времена споров о месте личности в истории и влиянии великих преобразований на судьбы обычных людей. Эта тема волновала Пушкина с конца 1820 годов. Взяв за основу документальные сведения о наводнении, случившемся в Петербурге 7 ноября 1824 года, о коем печатали газеты, гениальный поэт и мыслитель приходит к крупным философским и социальным обобщениям. Личность великого и блестящего реформатора Петра, «поставившего Россию на дыбы» предстает в контексте личной трагедии незначительного чиновника Евгения с его узко-мещанскими мечтами о своем маленьком счастье, не такой безоговорочно великой и достойной воспевания. Поэма «Медный Всадник» Пушкина поэтому и не исчерпывается одическим восхвалением преобразователя, открывшего «окно в Европу».

Контрастный Петербург

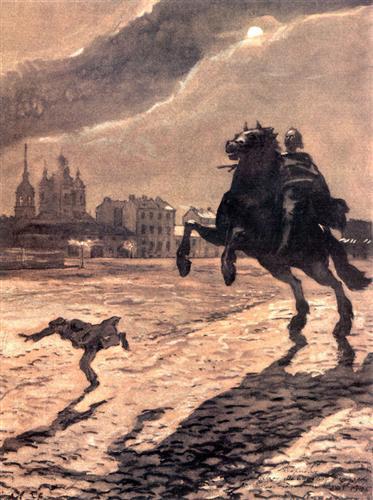

Северная столица возникла благодаря волевому решению царя Петра Великого после победы над шведами. Ее основание было призвано утвердить эту победу, показать силу и мощь России, а также открыть пути свободного культурного и торгового обмена с европейскими странами. Город, в котором ощущалось величие человеческого духа, явленного в строгом и стройном архитектурном облике, говорящей символике скульптур и монументов, предстает перед нами в повести «Медный Всадник». История создания Петербурга зиждется, однако, не только на величии. Построенный на «топи блат», в которую легли кости тысяч безвестных строителей, город охвачен зловещей и загадочной атмосферой. Гнетущая нищета, высокая смертность, первенство по болезням и числу самоубийств – такова другая сторона пышной венценосной столицы во времена, о которых писал Александр Пушкин. Два лика города, проступающих один сквозь другой, усиливают мифологическую составляющую поэмы. «Прозрачный сумрак» бледного городского освещения рождает у обитателей ощущение, что они живут в неком таинственно-символическом месте, в котором могут оживать и со зловещей решимостью двигаться памятники и статуи. И с этим тоже в немалой степени сопряжена история создания «Медного Всадника». Пушкина, как поэта, не могла не занимать подобная трансформация, ставшая кульминацией в сюжете. В художественном пространстве повести ожил гулко скачущий по пустынной мостовой холодный бронзовый памятник, преследующий обезумевшего от горя после потери возлюбленной и краха всех надежд Евгения.

Идея вступления

Но прежде чем мы услышим, как содрогается земля под копытом железного коня, нам предстоит пережить печальные и жестокие события, случившиеся в жизни несчастного Евгения, который обвинит великого Строителя за то, что тот поставил город на землях, подверженных разрушительному наводнению, а также осознать яркое и величественное вступление, которым открывается поэма «Медный Всадник».

Петр стоит на берегу дикой реки, на волнах которой качается утлая лодочка, а вокруг шумят дремучие сумрачные леса, кое-где торчат убогие избы «чухонцев». Но мысленным взором основатель северной столицы уже видит «дивный город», вознесшийся «горделиво» и «пышно» над одетой в гранит Невой, город, связанный с будущими государственными успехами и великими свершениями. Пушкин не называет имени Петра – император здесь упомянут при помощи местоимения «он», и это подчеркивает неоднозначность одической структуры вступления. Размышляя о том, как когда-нибудь «отсель» Россия будет «грозить шведу», великий деятель совсем не видит сегодняшнего «финского рыболова», который бросал в воду «ветхий» свой невод. Государь прозревает будущее, в котором устремлены корабли к богатым пристаням со всех концов земли, но не замечает тех, кто плывет в одиноком челне и ютится в редких хижинах на берегу. Создавая государство, властитель забывает о тех, ради кого оно создается. И это мучительное несоответствие питает идею поэмы «Медный Всадник». Пушкин, история для которого была не просто собранием архивных документов, но мостиком, перекинутым в настоящее и будущее, особенно остро чувствует и выразительно передает этот конфликт.

Почему бронзовый всадник оказался в устах поэта медным?

Дело, конечно, не только в том, что литераторы 19 века не видели существенной смысловой разницы между бронзой и медью. Глубоко символично то, что это именно медный Всадник. История написания поэмы в данном случае смыкается с библейской аллегорией. Не случайно поэт именует изваяние Петра «истуканом» и «кумиром» — точно такими же словами говорят авторы Библии, повествуя о золотых тельцах, которым вместо Живого Бога поклонялись иудеи. Здесь истукан даже не золотой, а всего лишь медный – так автор снижает блеск и величие образа, сверкающего внешней ослепительной роскошью, но таящей внутри отнюдь не драгоценное содержание. Вот какими подтекстами дышит история создания «Медного Всадника».

Пушкина невозможно заподозрить в безоговорочной симпатии к державной идее. Неоднозначно, однако, его отношение и к выдуманной идиллии, сконструированной в мечтаниях Евгения. Надежды и планы «маленького человека» далеки от глубоких духовных исканий, и в этом Пушкин видит их ограниченность.

Кульминация и развязка сюжета

После красочного вступления и признания в любви к городу Пушкин предупреждает, что дальше речь пойдет о событиях «ужасных». Через сто лет после происходящего на берегу Финского залива петербургский чиновник Евгений возвращается после службы домой и мечтает о своей невесте Параше. С ней ему уже не суждено увидеться, поскольку ее, как и ее скромный домик, унесут «остервенелые» воды «взбесившейся» Невы. Когда стихия умолкнет, Евгений кинется на поиски возлюбленной и убедится в том, что той уже нет в живых. Его сознание не выдерживает удара, и молодой человек сходит с ума. Он скитается по неприютному городу, становится мишенью для насмешек местной ребятни, напрочь забывает дорогу домой. В своих бедах Евгений винит Петра, возведшего город на неподходящем месте и тем самым подвергшего людей смертельной опасности. В отчаянии безумец грозит бронзовому истукану: «Ужо тебе. » Вслед за тем воспаленным сознанием он слышит тяжелое и звонкое «скаканье» по камням мостовой и видит мчащегося за ним Всадника с простертою рукой. Через некоторое время Евгения находят мертвым у порога его дома и хоронят. Так заканчивается поэма.

Стихия как полноправный герой

Какую роль играет здесь стихия, которая не зависит от человеческой воли и способна разрушить все до основания? Исследователи повести убеждены, что, разделяя людей, она связывает времена некой метафорической причинно-следственной цепью. Ею объединены два сюжета повести – внешний и внутренний – событийный и символический. Конфликт интересов словно бы пробуждает энергию стихии, которая во внешнем плане рушит судьбы и препятствует счастью человека. Разрешение этого конфликта таится в том, чтобы пропасть между величием державных замыслов и духовным пространством личности простого человека была преодолена, сомкнута. Таковы проблематика произведения Пушкина «Медный Всадник», история создания поэмы и начало мистической череды «петербургских» повестей и романов, которыми насытят русскую словесность творцы девятнадцатого и двадцатого веков.

Поэма и памятник

Открытие памятника Петру Великому на Сенатской площади в Санкт-Петербурге состоялось в конце лета 1782 года. Монумент, впечатляющий грацией и величием, был поставлен Екатериной Второй. Над созданием конной статуи трудились французские скульпторы Этьен Фальконе, Мари Анн Колло и русский мастер Федор Гордеев, изваявший бронзовую змею под неистовым копытом Петрова скакуна. В подножие статуи установили монолит, прозванный гром-камнем, вес его был немногим меньше двух с половиной тонн (весь памятник весит около 22 тонн). С места, где глыба была обнаружена и признана подходящей для монумента, камень бережно везли около четырех месяцев.

После выхода в свет поэмы Александра Пушкина, героем которой поэт сделал именно этот памятник, скульптуру нарекли Медным Всадником. У жителей и гостей Петербурга есть великолепная возможность лицезреть этот монумент, который без преувеличения можно именовать символом города, почти в первозданном архитектурном ансамбле.

Источник статьи: http://fb.ru/article/156274/a-s-pushkin-mednyiy-vsadnik-istoriya-sozdaniya-poemyi

История создания поэмы «Медный всадник» Пушкина: прототипы героев, история публикации

История создания поэмы «Медный всадник» Пушкина

История сюжета и прототипы

В основе поэмы лежит реальная история наводнения, произошедшего в ноябре 1824 года в Петербурге. Во время наводнения Пушкин был в ссылке в Михайловском, поэтому в поэме он описывал события по показаниям очевидцев.

История об «ожившем памятнике» могла быть взята Пушкиным из рассказа о том, как в 1812 году император Александр I хотел вывезти из Петербурга памятник Петру («Медный всадник»). Но императора остановили, сообщив о сне одного майора. В своем сне майор увидел, как «Медный Всадник» скачет по улицам Петербурга и, подъехав к императору, говорит ему: «Молодой человек! До чего ты довел мою Россию! Но покамест я на месте, моему городу нечего опасаться».

По другой версии, Пушкин мог заимствовать идею об ожившем памятнике из «Дон Жуана».

Поэма «Медный Всадник» была написана осенью 1833 года в Болдине после поездки на Урал по пугачевским местам. По мнению исследователей, работа над поэмой продолжалась меньше месяца — с 6 по 31 октября.

Беловая рукопись поэмы заканчивается пометкой: «31 октября 1833. Болдино 5 ч. 5 «.

Замысел «Медного Всадника», вероятно, возник у Пушкина до его приезда в Болдино. Возможно, некоторые наброски были сделаны в Петербурге.

Работа над поэмой стоила Пушкину огромного труда. По данным исследователей, поэт переписывал каждый стих по нескольку раз (иногда — до 10 раз), прежде чем добиться идеальной формы для каждого из них.

«. 11-го получено мною приглашение от Бенкендорфа явиться к нему на другой день утром. Я приехал. Мне возвращают Медный Всадник с замечаниями государя. Слово кумир не пропущено высочайшей цензурою; стихи: «И перед младшею столицей. » вымараны. На многих местах поставлен (?). » (дневник Пушкина от 14 декабря 1833 г.)

Конечно, формального запрета на поэму не было, но многочисленные замечания «высочайшей цензуры» Пушкин справедливо расценивал как запрет.

«. Медного Всадника цензура не пропустила. Это мне убыток. » (10-е числа декабря 1833 г., А. С. Пушкин — П. В. Нащокину)

Источник статьи: http://www.literaturus.ru/2016/06/istorija-sozdanija-mednyj-vsadnik-pushkin.html

История создания поэмы «Медный всадник» кратко

История создания поэмы А.С.Пушкина «Медный всадник».

Поэма «Медный всадник» была создана А.С. Пушкиным в плодотворный для поэта период – Болдинской осенью 1833 года октябрьскими вечерами. Пушкиноведы считают, что работа над этим произведением шла со 6 октября до конца месяца, в общей сложности на протяжении 29 дней. Несмотря на то, что эта поэма по объему самая маленькая из пушкинских поэм, менее 500 стихов, творческий процесс работы над ней легким не назовешь: поэт переписывал каждый стих, пытаясь достигнуть художественного совершенства.

В сюжет произведения вошло множество событий – появление города волей Петра Великого, наводнение 1824 г., любовная история Евгения.

В основу повести легло реальное историческое событие – осеннее наводнение 1824 года. Остались реальные свидетельства того страшного, разрушительного стихийного бедствия и в наше время: это памятные таблички на многих петербургских домах, которые отмечают до какого уровня поднялась вода в Неве в те дни. Не являясь очевидцем данного события, Пушкин описал его со слов друзей и знакомых, находившихся в то время в Петербурге. Для описания наводнения поэт изучил и газетные сообщения.

А вот сюжет ожившего памятника мог быть заимствован из «Дон Жуана» либо взят из байки о том, что Александр I не стал перемещать памятник своему предку, узнав о сне, где Петр I якобы произнес примерно следующее: «Пока я на месте, мой город в безопасности».

Основной темой, обозначенной в этом произведении, является столкновение власти и отдельно взятого, простого человека. В «Медном всаднике» автор размышляет о роли личности в судьбе целой страны.

Поэма была запрещена к печати царем Николаем I в полном объеме. Был напечатан лишь ее отрывок – самое начало – в «Библиотеке для чтения».

Удивительный факт заключается в том, что В.А. Жуковский внос правки в поэму перед ее изданием в 1837 г. в «Современнике» по требованию цензора. Пушкин хотел поправить строки, вызвавшие недовольство государя, но после нескольких попыток от этой идеи отказался.

Оригинальный текст «Медного всадника» был представлен вниманию публики лишь в 1904 году.

Жанр произведения – романтическая поэма, которая имеет подзаголовок «Петербургская повесть», данный Пушкиным. Это связано с традицией русских поэтов называть свои романтические поэмы «повестями» в подражание Дж.Г. Байрону.

Последняя поэма великого русского поэта до сих пор неразрывно связана с историей города: гимн Санкт-Петербурга положен на музыку Глиэра из балета «Медный всадник».

Источник статьи: http://www.istmira.com/drugoe-razlichnye-temy/14167-istorija-sozdanija-pojemy-mednyj-vsadnik-kratko.html