Свободы сеятель пустынный.

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды.

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

Статьи раздела литература

- Подписался на пуш-уведомления, но предложение появляется каждый день

- Хочу первым узнавать о новых материалах и проектах портала «Культура.РФ»

- Мы — учреждение культуры и хотим провести трансляцию на портале «Культура.РФ». Куда нам обратиться?

- Нашего музея (учреждения) нет на портале. Как его добавить?

- Как предложить событие в «Афишу» портала?

- Нашел ошибку в публикации на портале. Как рассказать редакции?

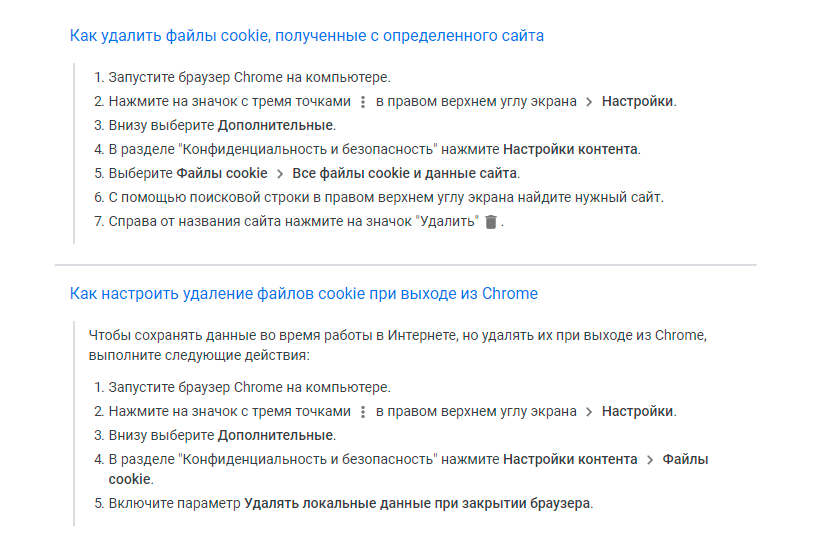

Мы используем на портале файлы cookie, чтобы помнить о ваших посещениях. Если файлы cookie удалены, предложение о подписке всплывает повторно. Откройте настройки браузера и убедитесь, что в пункте «Удаление файлов cookie» нет отметки «Удалять при каждом выходе из браузера».

Подпишитесь на нашу рассылку и каждую неделю получайте обзор самых интересных материалов, специальные проекты портала, культурную афишу на выходные, ответы на вопросы о культуре и искусстве и многое другое. Пуш-уведомления оперативно оповестят о новых публикациях на портале, чтобы вы могли прочитать их первыми.

Если вы планируете провести прямую трансляцию экскурсии, лекции или мастер-класса, заполните заявку по нашим рекомендациям. Мы включим ваше мероприятие в афишу раздела «Культурный стриминг», оповестим подписчиков и аудиторию в социальных сетях. Для того чтобы организовать качественную трансляцию, ознакомьтесь с нашими методическими рекомендациями. Подробнее о проекте «Культурный стриминг» можно прочитать в специальном разделе.

Электронная почта проекта: stream@team.culture.ru

Вы можете добавить учреждение на портал с помощью системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши места и мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После проверки модератором информация об учреждении появится на портале «Культура.РФ».

В разделе «Афиша» новые события автоматически выгружаются из системы «Единое информационное пространство в сфере культуры»: all.culture.ru. Присоединяйтесь к ней и добавляйте ваши мероприятия в соответствии с рекомендациями по оформлению. После подтверждения модераторами анонс события появится в разделе «Афиша» на портале «Культура.РФ».

Если вы нашли ошибку в публикации, выделите ее и воспользуйтесь комбинацией клавиш Ctrl+Enter. Также сообщить о неточности можно с помощью формы обратной связи в нижней части каждой страницы. Мы разберемся в ситуации, все исправим и ответим вам письмом.

Источник статьи: http://www.culture.ru/poems/5510/svobody-seyatel-pustynnyi

Стихотворение Пушкина! Определить размер и рифму!

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя —

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды.. .

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

определите пожалуйста рифму, размер и речевые средства!

Размер стихотворения — ямб

Ямб — двусложная стопа с ударением на втором слоге, а в стихе в целом — на втором, четвертом, шестом, восьмом, десятом и т. д.

Наблюдается чередование мужской и женской рифм

Мужская рифма — ударение стоит на последнем слоге рифмованного стиха.

Звезды — бразды

Женская рифма — ударение на предпоследнем слоге.

пустынный — безвинной

Перекрёстная рифма – самая распространённая разновидность рифм, объединяющая в пары чётные и нечётные строки. Таким образом, рифмованные слова находятся через строчку по принципу ABAB. Иначе говоря, первая строка рифмуется с третьей, вторая – с четвёртой: abab, AbAb, aBaB или ABAB (маленькими буквами здесь обозначены мужские, большими – женские рифмы) .

Речевые средства: МЕТАФОРА (Свободы сеятель пустынный)

ЭПИТЕТЫ: Рукою чистой и безвинной, мирные народы, благие мысли, живительное семя, сеятель пустынный

Инверсия: Рукою чистой и безвинной, потерял я только время, чести клич.

Риторическое обращение: Паситесь, мирные народы!

К чему стадам дары свободы?

Использование высокой книжной лексики: порабощенные бразды, Благие мысли и труды, Свободы сеятель

О пустынном сеятеле

В Евангелии есть знаменитая притча о сеятеле. Вы слыхали ее когда-нибудь?

И вот, говорится, вышел сеятель сеять, но у каждого зерна была своя судьба. Одно поклевали птицы, другое упало на каменистую почву, взошло, но скоро засохло, третье попало в терние, то есть в сорняк, и это терние его заглушило. «А иное, – говорится, – упало на добрую землю и принесло плод: одно во сто крат, а другое в шестьдесят, иное же в тридцать. Кто имеет уши слышать, да слышит!» .

Замечательная притча. Представим себе, что жизнь каждого из нас – это семя, которое разбрасывает, сеет невидимый сеятель. На какую почву оно упало? Что с нами будет? Что будет с нашими душами?

Одна душа погибнет до смерти, погубят недобрые, несчастные обстоятельства.

Другая пойдет в рост, но вскоре засохнет, потому что попадет на каменистую почву.

Третья окажется среди злых сорняков, дурных сверстников, в страшной компании – и заглушат в ней всё доброе.

А какое-то семя, счастливое, падет на добрую землю; а какой-то человек на доброй земле, в доброй жизни расцветет и принесет своей жизнью добрые плоды.

Александр Сергеевич Пушкин написал небольшое стихотворение на тему этой евангельской притчи.

Для него доброй землей, доброй почвой были свобода, свободная жизнь. Он и себя чувствовал сеятелем. Что он сеял? Свободу. Вот начало этого стихотворения:

Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды…

Пустынный – значит одинокий. Одинокий сеятель.

…Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя –

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды…

Поэт чувствует себя одиноким – никто не откликается на его призыв к свободе, и страшное сомнение охватывает его: а нужны ли народу дары свободы, может быть, ему в рабстве спокойнее?

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.

Эти стихи, написанные пустынным сеятелем в 1823 году, актуальны и в наше время. Снова сомнения охватывают честных людей: а нужна ли свобода? Может быть, предпочесть ей прежнее ярмо с погремушками?

Свобода – трудное слово; свободная жизнь – трудная жизнь.

Но будем достойны великих людей, которые жили до нас, будем любить свободу, будем сеятелями свободы!. .

Симон Соловейчик. Пушкинские проповеди

Хорей четырёхстопный.

Женские (ударение на предпоследнем слоге) и мужские (ударение на последнем слоге) рифмы.

Рифмовка перекрёсная: АбАб.

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин.. .

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/29106706

Анализ стихотворения «Свободы сеятель пустынный» Пушкина

Краткий анализ

Перед прочтением данного анализа рекомендуем ознакомиться со стихотворением Свободы сеятель пустынный.

История создания – Стихи были написаны в 1823 году во время пребывания поэта в Южной ссылке, опубликован после смерти Пушкина.

Тема стихотворения – порабощение народа.

Композиция – Анализируемое стихотворение имеет форму монолога лирического героя. По содержанию текст делится на две части: рассказ о тщетной попытке получить плоды «живительного семя», обращение героя к народам. Формально стих разделен на два семистишья.

Жанр – гражданская лирика.

Стихотворный размер – четырехстопный ямб, рифмовка перекрестная АВАВ и кольцевая АВВА

Метафоры – «свободы сеятель пустынный», «порабощенные бразды», «живительное семя», «к чему стадам дары свободы» «наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич».

Эпитеты – «рука чистая и безвинная», «благие мысли и труды», «мирные народы».

Жанр, направление и размер

Жанр произведения А. С. Пушкина — лирическое стихотворение. Направление, в рамках которого было создано лирическое произведение «Свободы сеятель пустынной», — романтизм, так как А. С. Пушкин создал разочарованного в своих идеалах лирического героя. Он одинок и настроен оппозиционно по отношению к обществу. Это и есть признаки романтического направления.

Стихотворение написано четырехстопным ямбом с использованием пиррихия. Такое сочетание делает произведение необычайно богатым и живым. В произведении присутствует рифма, как перекрестная, так и кольцевая. Также идет чередование женской и мужской рифмы.

История создания

История создания стихов связана с революционными событиями в Западной Европе и личными жизненными перипетиями А. Пушкина. Произведение было написано в 1823 г., когда Александр Сергеевич пребывал в Южной ссылке. Он на протяжении 4 лет находился под строгим присмотром, и это угнетало поэта. Он считал такой распорядок унижением.

Масла в огонь подливали революционные события в Западной Европе, где люди боролись за свои права. Русский народ же отвергал такой путь к свободе, предпочитая оставаться в ярме. Свое отношение к такой позиции Пушкин выразил в анализируемом стихотворении. При жизни поэта его не публиковали, так как мастер пера поднял очень острую проблему.

Основная идея

Главная мысль, которая лежит в основе произведения, заключается в тщетности попытки поэта подтолкнуть людей к пониманию собственной роли и важности. Таким образом, если поэт не может донести свои идеи до масс, его творчество становится ненужным. Поэтому он и разочаровался в обществе, которое само просит бича и тянет ярмо, отвергая дар сеятеля.

Смысл послания А. С. Пушкина в том, что он, выражая свое недовольство, втайне подстёгивает самолюбие людей. Читая его стихотворение, они злятся не только на него, но и на себя, ведь понимают, что сеятель прав. Эта эмоция подстегивает их к осознанию своего рабского положения.

В литературе XIX века проблема порабощения народа имела широкий резонанс в литературе. Мало таких произведений допускалось цензурой к публикации, но писателей это не останавливало. Эта тема развивается и в строках анализируемого стихотворения. Начинается оно эпиграфом, взятым из Библии. Чтобы донести свои идеи до читателя, Александр Сергеевич интерпретировал притчу про сеятеля, который засевал разные почвы. В благодатной зерна прорастали, а те, которые попали в неблагоприятные условия, гибли.

Произведение написано от первого лица, что позволяет читателю приблизиться к сеятелю, понять его переживания и выводы. В эпицентре стихотворения лирический герой (это и есть сеятель), который рассказывает, как засевал семена. Не зря мужчина называет себя «сеятелем пустынным»: так он намекает, что кроме него еще никто не пытался засеять «порабощенные бразды» семенами свободы. К сожалению, его труд не дал плодов. Герой считает, что попусту потратил время.

Он очень разочаровался, когда увидел, что его усилия не привели ни к чему. Из-за этого из уст сеятеля вылетают резкие гневные слова. Мирные народы он называет пасущимися стадами, которые обрекли на рабскую жизнь не только себя, но и потомков.

Образы, созданные Пушкиным, символичные. Так, сеятель – человек с высокими помыслами, готовый вести людей к справедливости и свободе. Семена – это его идеи. Фразу «Я вышел рано, до звезды» тоже нельзя воспринимать дословно. Она означает, что человек начал свой путь в то время, когда его позиция еще не стала популярной.

Темы и проблемы

- В 19 веке писатели и поэты придавали большое значение проблеме закрепощения народа. Эта проблема нашла отражение в стихотворении А. С. Пушкина. Поэт решил донести свои мысли и идеи до читателя через притчу из Библии. Он обвиняет в рабском поклонении не столько простых людей, сколько дворян, которые могут что-то изменить, но не решаются это сделать.

- Основная тема произведения — разочарование лирического героя в предназначении поэта: вестника правды и свободы. Его семя не нашло плодородной почвы, люди не хотят его слышать. Им дороже покой и праздность сытой жизни скота, чем идеалы и ценности свободы. Поэтому сеятель покидает их, убедившись, что его труд это поколение не оценит.

- Также поэт обращается внимание на безысходность порочного круга, где отцы передают детям рабское ярмо. Никто не осмеливается его порвать, поэтому на рабство обречены все следующие поколения людей.

Средства выразительности

Для раскрытия темы и реализации идеи произведения автор использует средства выразительности. Они помогают автору интерпретировать сюжет из Библии.

Преобладают в тексте метафоры: «свободы сеятель пустынный», «порабощенные бразды», «живительное семя», «к чему стадам дары свободы» «наследство их из рода в роды ярмо с гремушками да бич». В наборе метафор много традиционных образов: сеятель, семена, стада. Эпитеты придают мыслям завершенности: «рука чистая и безвинная», «благие мысли и труды», «мирные народы».

Речь сеятеля эмоциональная, поэтому значительную роль играет интонация. В некоторых строфах используется аллитерация, например, «с», «ч», «з»: «Вас не разбудит чести клич. К чему стадам дары свободы?».

Краткое содержание

Стихотворение начинается с описания того, как сеятель засевал разные почвы. Он выполняет работу один, и никто не помогает ему. Никто не пробовал использовать порабощенные бразды. Этот образ указывает на стремление поэта словами побуждать людей, вызывать у них стремление к свободе.

Но усилия героя остались безуспешными. Он тратил время, трудился, но ни одно семя не дало всходов. Никто не услышал его, не проникся идеями. Народ предпочитал оставить все как есть. Все это вызывало возмущение у героя.

Он с гневом и злостью обращается к людям. Герой называет людей стадом. Животные не нуждаются в свободе, они нужны только для мяса и шерсти. Но страшнее всего то, что такой образ жизни перейдет к потомкам. Герой подводит итог: люди всегда будут тащить ярмо и терпеть бичи пастухов.

Тема, основная мысль и композиция

Тема стихотворения – разочарование в великой миссии поэта как глашатая правды и свободы. Основная мысль связана с тайной надеждой поэта. Во второй части лирический герой взывает к народам, как будто махнув рукой на бездействие толпы. Но стихотворение обращено не к ним, а к тем немногим личностям, которые осознают свою роль в истории и могут откликнуться на призыв. Так что основная мысль – разбудить личности в стадах мирных народов.

Эпиграф стихотворения взят из Евангелия от Матфея. Это первая строка притчи о сеятеле. В притче Иисус иносказательно объяснил ученикам, как воспринимают слушающие Слово Божье. Лишь немногие внимают ему, понимают его правильно и живут в соответствии с ним. Сеятель в евангельской притче – это сам Иисус. Пушкин сопоставляет своё дело поэта, свой призыв к свободе и борьбе с проповедью Иисуса. В отличие от Иисуса, поэт считает свою деятельность тщетной: «Но потерял я только время, Благие мысли и труды».

Стихотворение делится на две части. Первая повествует о деятельности сеятеля-поэта, чьё «живительное семя» — политические стихотворения и высказывания. Вторая часть сначала была частью чернового стихотворения «Моё беспечное незнанье», а затем распространялась в списках как отдельное стихотворение. Его не раз обнаруживала полиция или ІІІ Отделение.

Вторая часть – обращение к «мирным народам», которых Пушкин сравнивает с овцами (стадо Божье – это евангельский образ послушных верующих). Но в Евангелии речь идёт о пасущемся стаде, Пушкин же использует другие образы покорности: стадо режут или стригут, оно ходит в ярме (это уже не овцы, а волы), его бьют бичом.

Художественное своеобразие произведения

Звукопись стихотворения подчёркивает трудность воплощения задачи сеятеля.

Ассонансы с «ы», «у», «и», труднопроизносимые, вязкие аллитерации («св», «тр», «пр») создают ощущение сопротивления материала. Кажется, будто почва тверда, непроходима и сеятелю приходится продираться к истине сквозь дикие дебри бурьяна.

Итоговая строчка выглядит жёсткой и хлёсткой. Фраза «ярмо с гремушками» будто произносится сквозь зубы, а слово «бич» бьёт наотмашь.

Синтаксис первой строфы представляет собой сложное предложение с противительным союзом «но». В нём рассказывается, как старался сеятель, какой потерей времени это обернулось.

Вторая строфа состоит из призыва с обращением: «Паситесь, мирные народы», риторического вопроса «К чему рабам дары свободы?» и простых предложений, заключающих в себе приговор «мирным народам».

Лексика высокого стиля («сеятель пустынный», «живительное семя», «бразды») сочетается с просторечиями «ярмо с гремушками». Контраст подчёркивает несовместимость высоких идеалов гуманизма с самим ходом русской жизни.

Эпиграфом к стихотворению служат строки из Евангелия от Луки: «Изыде сеятель сеяти семена своя». Поэт сравнивает предназначение поэта с действиями «сеятеля», сеющего Слово Божье. Жанр произведения – лирическое стихотворение, относящееся к гражданской лирике. Поэт отождествляет себя с борцом за просвещение, который бросает в народные массы плодородные семена преобразований, революционных идей. Но не находя отклика у народов, поэт погружается в печальные раздумья. Сравнивая бездумных людей с овцами, он горько иронизирует и одновременно скорбит о них.

Литературное направление, жанр

«Свободы сеятель пустынный» — позднеромантическое стихотворение Пушкина. Оно выражает разочарование в романтических идеалах. Это образец гражданской лирики. Себя поэт считает просветителем, сеющим в массы живительные идеи преобразований, изменений, даже революционных. «Клич чести» поэта не будит народы, которые Пушкин ассоциирует с овцами или другим скотом. Лирический герой опускает руки и предоставляет событиям течь своим чередом. Он смиряется с пассивностью народов, хоть и обвиняет их в том, что они не поддерживают призыв. Эти обвинение и горечь отражают романтическое мировосприятие Пушкина.

Размер и рифмовка

Стихотворение написано четырёхстопным ямбом с пиррихием почти в каждой строке, что делает стройное и ритмичное стихотворение более живым, ритм в нём как будто «спотыкается». В стихотворении чередуются женская и мужская рифма. Рифмовка первой строфы имеет своеобразную структуру: первые четыре строчки связаны перекрёстной рифмовкой, причём четвёртая строчка одновременно связана кольцевой рифмовкой с последними тремя: АбАбВВб. Вторая строфа состоит из 6 строчек, связанных перекрёстной рифмовкой.

Система образов

Традиционные евангельские образы переосмыслены Пушкиным через пафос отрицания.

Евангельский сеятель, с которым сравнивается лирический герой, не оценивает качество почвы, а лишь исполняет свой долг. Поэт же видит перед собой «порабощённые бразды» — землю, окаменевшую от социального недуга.

Его семя (поэтическое слово) живительно, но он понимает, что труд окажется напрасным. Народ не воспримет призыв к свободе так, как должно. Люди предпочтут привычный путь покоя, довольства и лени.

Библейский образ агнца, связанный с Иисусом Христом и его паствы, как стада верующих, переосмысливается в бытовом контексте. Поэт подчёркивает безволие, тупость, покорность человеческих стад.

Как приговор погрязшему в животно-материальной стихии человечеству, звучит вывод: «их должно резать или стричь», как бы объясняющий позицию вышестоящих лиц в отношении невинного народа.

Значение произведения

Смирение не входило в перечень важных для Пушкина жизненных ценностей. Значение данного произведения в том, что в нём порицается человеческая пассивность.

Знаменитая пушкинская фраза о том, что мы «ленивы и нелюбопытны», а также завершение трагедии «Борис Годунов» словами «народ безмолвствует» подтверждают пафос отчуждения поэта от той части народа, которая не готова к гражданской осмысленности.

Поэт произносит приговор человеческому равнодушию и напоминает о том, что свободы нужно по-настоящему желать, чтобы её получить.

Анализ стихотворения Пушкина «Свободы сеятель пустынный»

Южная ссылка, в которой Александр Пушкин провел почти четыре года, произвела на поэта неизгладимое впечатление. Подобное решение правительства он воспринимал, как личное оскорбление, хотя и понимал, что за стихи-эпиграммы в адрес императора его ждало более серьезное наказание.

Тем не менее, этот период жизни связан у Пушкина далеко не с самыми лучшими воспоминаниям, хотя именно на юге России он смог переосмыслить значение слова «родина» и определился собственным призванием.

В 1823 году поэт, размышляя над своей судьбой, написал стихотворение «Свободы сеятель пустынный», за основу сюжета которого взял известную библейскую притчу. Суть ее сводится к тому, что землепашец, разбрасывая зерна пшеницы, не может рассчитывать на то, что каждое из них даст новый колосок. Однако зерна, попавшие в благодатную почву, непременно прорастут и окупят все сторицей

. Сравнивая себя с сеятелем, поэт отмечает, что он с надеждой и верой «в порабощенные бразды бросал живительное семя». Автор подразумевает свои стихи, в которых хотел донести до соплеменников необходимость изменения общественного строя, благодаря чему каждый человек сможет получить подлинную свободу. Правда, Пушкин считает, что ему повезло гораздо меньше, чем библейскому землепашцу, который сумел получить прекрасный урожай. Сам же поэт убежден, что он лишь потерял «время, благие мысли и труды», пытаясь опередить ход событий.

Обращаясь к своему народу, автор называет его стадом, которому «дары свободы» совершенно не нужны. «Вас не разбудит чести клич», — резюмирует поэт. При этом он сожалеет о том, что люди, погруженные в собственные заботы, не хотят видеть очевидного и не желают понимать, что их бездействие весьма пагубно отразится и на будущих поколениях. Довольствуясь малым и отдавая гораздо больше за сомнительное право иметь собственный кров и пищу, современники поэта совершенно не задумываются о завтрашнем дне и не понимают, что ими манипулируют в угоду своим интересам власть имущие . И это вызывает в душе поэта огромное возмущение. Тем не менее, Пушкин понимает, что не в состоянии что-либо изменить, так как наследством его народа являются «ярмо с гремушками да бич». Именно поэтому автор считает свое творчество напрасным и никому не нужным. Однако поэт все же изменит свое мнение, когда поймет, что часть брошенным им в благодатную почву семян все же проросла, породив поколение декабристов, которым суждено было изменить ход российской истории.

Стихотворение написано автором в 1823 году, когда Пушкин находился в южной ссылке, а именно в Одессе в канцелярии графа Воронцова. Поэт находился в подавленном состоянии в результате того, что его мечты о свободе разбились в пух и прах.

Для создания своего произведения Пушкин обращается к евангельским мотивам. В частности, речь идет о притче, повествующей о сеятеле. Ее произнес Христос. Суть заключается в том, что сеятель не может полагать, что все зерна дадут росток. Но если семечко посадят в плодородную землю, оно непременно прорастет.

В то время поэт был в опале из-за антиправительственных настроений, которые он выражал в стихах. Однако его ненавидела не только власть, но и обычные люди, которые жестко критиковали его творчество в журналах. Тогда Александр Сергеевич разозлился и бросил всем недоброжелателям стихотворный упрек.

Источник статьи: http://jiyuu.su/analiz-proizvedenij/svobody-seyatel-pustynnyj-analiz.html