Нарушение в построении предложения с причастным оборотом: примеры и образцы. Нормы построения словосочетаний и предложений с причастным оборотом

Грамматика русского языка интересна и сложна. В школьной программе множество пластов из синтаксиса, морфологии, словообразования, которые трудно воспринимаются обучающимися. Нарушение в построении предложения с причастным оборотом — одна из распространенных ошибок, допускаемых учениками.

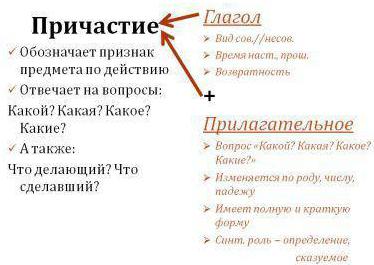

Понятие о причастии

Причастием называют часть речи, совмещающую морфологические признаки и имени прилагательного, и глагола. Слова, которые относятся к причастию как к части речи, отвечают на вопрос прилагательного какой?, а также, из-за близкой глаголу семантике, на вопросы что делающий?, что сделавший? Например, мальчик (какой? что делающий?) поющий, зайчик (какой? что сделавший?) прыгнувший.

Уникальный признак причастий

Постоянным, уникальным признаком причастий является разряд — действительный или страдательный. Слово относится к разряду действительных причастий, если в нем есть семантика совершения действия самим предметом: летающий — летает сам, живший — жил сам, смотрящий — смотрит сам, лежавший — лежал сам. Когда по семантике слова видно, что действие совершается не самим предметом, а происходит в результате постороннего воздействия, тогда слово относится к страдательным причастиям. Рядом со страдательными причастиями можно употребить местоимение или существительное в творительном падеже: рассказанный кем-то, завезенный туристом, закрытый ветром, читаемая учеником.

Словосочетание с причастием

Существуют некоторые особенности построения словосочетаний и предложений с причастием.

Понятие о причастном обороте

Синтаксическая роль причастий подобна роли имен прилагательных: часто они бывают определениями, реже — частью именного сказуемого. В предложении причастие зависит от имени существительного или местоимения: дерево (какое?) растущее, оно (какое?) посаженное. Если причастие выступает в роли главного слова, то есть от причастия зависят другие слова, то появляется причастный оборот.

Предложения с причастными оборотами

В работах учеников и речи русскоговорящего населения часто замечается нарушение в построении предложения с причастным оборотом. Являясь исключительной синтаксической конструкцией, причастный оборот в предложении занимает особое место. Существуют нормы построения предложения с причастными оборотами. Во-первых, причастный оборот должен употребляться в непосредственной близости от главного слова, между ними не должно быть других членов предложения.

| Ошибочное употребление причастного оборота | Правильное употребление причастного оборота | |||||||||||||||||

| Ошибочное употребление причастия | Правильное употребление причастия | |||||||||||||||

| Ошибочное употребление причастного оборота | Правильное употребление причастного оборота | |||||||||||||

| № | Правило | Пример |

| 1. | Причастный оборот выделяется, если следует после главного слова | Лес, уставший от холода и ветра, казался мрачным. |

| 2. | Причастный оборот выделяется, если зависит от личного местоимения. | Пораженный известием, он начал набирать номер телефона. |

| 3. | Однородные причастные обороты обособляются вместе. | Солнце, согревающее землю и радующее детей, выглянуло внезапно. |

| 4. | Причастный оборот, который стоит перед главным словом и имеющий добавочное значение причины, обособляется. | Написанная замечательным стилем автора, новелла узнавалась всюду. |

Источники заданий

Вопрос: «Где найти упражнения к теме: «Ошибки в построении и употреблении предложений с причастными оборотами»?» — часто задается школьниками. Разработано множество пособий для подготовки к выпускным экзаменам по русскому языку. В них есть теоретический материал по рассматриваемой теме и практические задания. Пособия доступны в книжных магазинах, где также есть отдельные сборники с тестовыми заданиями. Появляется всё больше специализированных сайтов, на страницах которых можно найти упражнения к различным темам и разделам русской грамматики.

Правописание причастий

Правописание окончаний причастий определяется по вопросу, задаваемому от главного слова. Правописание суффиксов в причастиях зависит от спряжения глагола. Суффикс —ущ(-ющ) пишется в действительном причастии (настоящего времени), если оно образовано от глагола первого спряжения, и суффиксы —ащ(-ящ), если образовано от глагола второго спряжения. Например, лелеять (1 спряжение) — лелеющий, строить (2 спряжение) — строящий. Действительные причастия (прошедшего времени) перед суффиксом —вш- сохраняют суффикс, который был в инфинитиве перед —ть: сеять — сеявший, ненавидеть — ненавидевший. Страдательное причастие (настоящего времени) требует суффикса -ем, если оно образовано от глагола первого спряжения, и суффикса -им, если от второго: читать (1 спряжение) — читаемый, слышать (2 спряжение) — слышимый. Страдательным причастиям (прошедшего времени) свойственно сохранять суффикс инфинитива перед суффиксом -нн: сказать — сказанный, сеять — сеянный. Если страдательное причастие образовано от глагола с суффиксом -и- или суффиксом -е-, то в нем будет суффикс -енн: обидеть — обиженный, спилить — спиленный.

Словосочетания именные, глагольные, наречные. Примеры

Укажем типы словосочетаний (именные, глагольные, наречные) в зависимости от того, какой частью речи является в его составе главное слово.

Как и самостоятельное слово, словосочетание служит средством номинации, то есть называет, только более конкретно:

- предмет (платье в полоску, дружеское рукопожатие, час пик);

- признак (очень красивый, весьма привлекательный, абсолютно независимый);

- действие (стремительно подойти, стрелять вхолостую);

- состояние (быстро расцветать, легко почувствовать).

В словосочетании в качестве стержневого слова могут выступать имена существительные, прилагательные, местоимения, числительные, а также глаголы и наречия. В зависимости от этого различают глагольные, именные и наречные словосочетания.

Источник статьи: http://sprint-olympic.ru/uroki/russkij-jazyk-uroki/sintaksis/44448-slovosochetanija-imennye-glagolnye-narechnye-primery.html