Слова с двойным ударением

В русском языке есть ряд слов, в которых ударение может падать на разные слоги. Их можно разделить на три группы.

- В первую группу входят слова, двойное ударение в которых является нормой. По меркам современного русского языка ударения в них на разные слоги допускаются. Достаточно привести пару примеров, чтобы понять, о словах какого типа идёт речь: одновре́ме́нно, тво́ро́г.

- Во вторую группу входят слова, место ударения в которых является предметом споров и обсуждений между филологами. Словари дают противоречивые рекомендации. Многие люди в вопросе правильного ударения прислушиваются к авторитетным авторам. Например: костюмиро́ванный и костюми́рованный, уда́лся и удался́.

- В третью группу входят слова, место постановки ударения в которых зависит от смыслового значения, так называемые омографы. Сравните: за́мок (сооружение) и замо́к (запорное устройство), а́тлас (журнал) и алта́с (ткань).

Приведём примеры из первой и второй группы.

Список популярных слов с двойным ударением. Оба варианта постановки ударения в слове является допустимым. В скобках указаны предпочтительные варианты постановки ударения.

- Д: до́бела́ (добела́)

- З: запле́сневе́ть

- К: ка́ши́ца

- Н: Нью́то́н

- О: обеспе́че́ние (обеспе́чение), одновре́ме́нно (одновре́менно)

- Р: ра́ку́шка (раку́шка), ржа́ве́ть (ржаве́ть)

- Т: тво́ро́г (тво́рог)

- Ф: фено́ме́н (фено́мен)

Список слов, по постановке ударения в которых нет однозначного мнения среди учёных. Толковые, орфоэпические, орфографические словари дают разные варианты и часто противоречивые рекомендации. В скобках указан вариант, встречающийся в последних изданиях словарей.

- Д: де́ньга́ми (деньга́ми)

- К: костюми́ро́ванный (костюми́рованный), ко́лле́дж (словарь В.В. Лопатина допускает ударение на оба слога, остальные словари однозначно ставят ударение на букву о)

- Р: ра́джа́ (ра́джа)

- У: уда́лся́ (удался́)

В русском языке в односложных словах ударение всегда падает на букву ё. Но в названиях некоторых зарубежных компаний ударение может падать на другую букву, что идёт вразрез с правилами русского языка.

Двойное ударение есть в сложносоставных словах русского языка. В них выделяют основное и второстепенное ударения. На письме ставится знак только основного ударения. В устной речи интонацию ставят на слог с основным ударением и небольшую интонацию на слог с второстепенным. Примеры таких слов: лите́йнопрока́тный (основное на а), трёхколёсный (основное на вторую ё), мото́рострое́ние (основное на е).

Источник статьи: http://accentonline.ru/dual.html

Слова имеющие варианты ударения

47. ВАРИАНТЫ УДАРЕНИЯ

Вследствие разноместности и подвижности русского ударения в русском языке существуют слова с так называемым двойным ударением, или акцентологические варианты. Варианты могут быть равноправными: бАржа – баржА; кИрзовый – кирзОвый, однако чаще всего варианты, допускаемые в литературном языке, характеризуются как неравноправные, т. е. один из них является предпочтительным: творОг (основной вариант) – твОрог (дополнительный вариант).

Краткий перечень равноправных акцентологических вариантов.

апартАменты – Искриться – искрИться

бижутЕрия – пЕтля – петлЯ

бредовОй – бредОвый ржавЕть – ржАветь

заржАветь – тЕфтели – тефтЕли

Семантические варианты – это пары слов, в которых разноместность ударения предназначена для различения смысла слов:

мУка – мукА; вИна – винА; остротА (лезвия) – острОта (остроумное выражение); трУсить (бояться) – трусИть (бежать) и т. п.

Такие пары слов называются омографами, т. е. словами, совпадающими по написанию, но не по произношению.

Перечень слов, различающихся своим значением в зависимости от ударения.

занятОй (человек) – зАнятый (дом); затОченный (карандаш) – заточЕнный (узник); переноснОй (радиоприемник) – перенОсное (значение);

переходнОй (балл, мост) – перехОдный (возраст); погруженный (на платформу) – погружЕнный (в воду);

приблИженный (к чему-нибудь) – приближЕнный (близкий);

призывнОй (возраст) – призЫвный (зовущий);

развитОй (ребенок, промышленность) – рАзвитый (в умственном отношении; развитая нами деятельность) – развИтый (раскрученный: развитые волосы);

харАктерный (человек) – характЕрный (поступок); языковОй (относящийся к словесному выражению мысли) – языкОвый (относящийся к органу в полости рта).

Стилистические варианты – это пары слов, которые в зависимости от места ударения используются в разных стилях речи:

прикУс (общеупотребительное слово) – прИкус (специальное);

шЕлковый (общеупотребительное) – шелкОвый (поэтическое).

Нормативно-хронологические варианты – это пары слов, в которых разноместность связана с временным периодом употребления данного слова в речи:

запаснОй (современное) – запАсный (устаревшее); украИнский (современное) – укрАинский (устаревшее);

рАкурс (современное) – ракУрс (устаревшее).

Источник статьи: http://www.plam.ru/azikoved/russkii_jazyk_i_kultura_rechi_shpargalka/p47.php

Варианты ударения в современном русском языке

Рубрика: Общее и прикладное языкознание

Дата публикации: 03.04.2017

Статья просмотрена: 13324 раза

Библиографическое описание:

Филимонова, Е. Б. Варианты ударения в современном русском языке / Е. Б. Филимонова. — Текст : непосредственный // Филология и лингвистика. — 2017. — № 2 (6). — С. 64-66. — URL: https://moluch.ru/th/6/archive/59/2262/ (дата обращения: 24.09.2020).

В статье рассматриваются причины орфоэпических ошибок, связанных с особенностями русского словесного ударения, возникновением вариантов ударения, характеризуется система нормативных помет орфоэпического словаря.

Ключевые слова: орфоэпическая норма, особенности русского ударения, варианты ударения, нормативные пометы словаря

Как известно, главным отличительным качеством литературного языка является его нормативность. Каждая сфера литературного языка имеет свою систему норм, обязательную для всех его носителей (например, лексические, морфологические, синтаксические, орфографические нормы). Если система орфографических норм обеспечивает единое написание, то орфоэпические нормы призваны унифицировать произношение.

Орфоэпическая норма — единственно возможный или предпочитаемый вариант правильного, образцового произношения и правильной постановки ударения.

Произношение, соответствующее орфоэпическим нормам, облегчает, ускоряет процесс общения, характеризует культуру речи говорящего и позволяет судить об образованности и воспитанности человека. Поэтому социальная роль правильного произношения очень велика, особенно в настоящее время в нашем обществе, где устная речь стала средством самого широкого общения в публичных выступлениях и деловом общении.

Снижает культуру устной речи не только неправильное произношение, но и неверное ударение в словах. С ударением связано наибольшее количество ошибок, которые являются следствием нарушения произносительных норм. Сложность заключается в том, что в русском языке нет единого универсального правила постановки ударения. В связи с этим отметим основные особенности русского ударения.

Ударение в русском языке свободное,что отличает его от некоторых других языков, в которых ударение закреплено за каким-то определенным слогом [1, с. 85]. Например, в эстонском, латышском, чешском, финском языках ударным всегда бывает первый слог. В польском, грузинском языках — предпоследний, в армянском, французском языках — последний. В русском языке ударение может падать на любой слог, поэтому его называют разноместным. Сопоставим ударения в словах: ко́мпас, добы́ча, докуме́нт, медикаме́нты. В этих словах ударение соответственно падает на первый, второй, третий, четвертый слоги. Разноместность его, как отмечает Р. И. Аванесов, делает ударение в русском языке индивидуальным признаком каждого отдельно взятого слова.

Кроме того, ударение в русском языке бывает подвижным и неподвижным. Если в различных формах слова ударение падает на одну и ту же часть, то такое ударение является неподвижным (берегу́, береже́шь, береже́т, берегу́т — ударение закреплено за окончанием). Ударение, меняющее свое место в разных формах одного и того же слова, называется подвижным (пра́в, пра́вы, права́; нача́ть, на́чал, начала́). Эта особенность и вызывает трудности в постановке ударения во многих словах.

В публичных выступлениях, деловом общении, обиходной речи довольно часто наблюдается отклонение от норм литературного языка. Неверное ударение мешает восприятию смысла. Например, нередко нарушается норма ударения в таких словах, как валово́й, катало́г, краси́вее, опто́вый, при́нял, приня́ть, хода́тайствовать и др. Затруднения вызывает постановка ударения в именительном падеже множественного числа существительных бухга́лтеры, догово́ры, инспектора́, инстру́кторы, шофёры.

Некоторые ошибаются, считая, что надо говорить сре́дства производства, но денежные средства́, прошли три ква́ртала, но третий кварта́л этого года. Слова сре́дства и кварта́л независимо от значения имеют только одно ударение.

Существуют сложности с ударением в самых простых словах из-за того, что многие не знают точно их принадлежности к той или иной части речи [1, с. 86]. Например, прилагательное развитой пишется с окончанием — ой,которое и принимает на себя ударение. Это слово имеет несколько значений и употребляется в разных словосочетаниях. Так, в примерах развита́я промышленность, развито́е сельское хозяйство его значение — «достигший высокой степени развития», а в сочетании развито́й человек — «духовно зрелый, просвещенный, культурный». Наряду с прилагательным в русском языке имеется причастие — развитый, образованное от глагола развить, имеющее окончание — ый. Произносится оно с ударением на первом слоге (ра́звитый) или на втором (разви́тый). Например: ра́звитая нами деятельность, ра́звитый лектором вопрос и разви́тая веревка, разви́тый локон. Как видим, ударение зависит от того, прилагательное это или причастие.

В некоторых словах русского языка ударение может быть двояким, то есть ставится то на одном, то на другом слоге. Оба варианта являются правильными, например: одновре́менно и одновреме́нно, ке́та и кета́, мизе́рный и ми́зерный. Сложность в определении места ударения в том или ином слове возрастает, поскольку для некоторых слов существуют варианты ударений.

Итак, для ударения существует понятие вариативности, означающее наличие в некоторых словах вариантов ударения, применяемых в разных ситуациях общения.

Чтобы не допустить ошибки в постановке ударения, следует знать не только норму, но и типы вариантов, а также условия, при которых может быть использован тот или иной из них. Для этого рекомендуется пользоваться специальными словарями справочниками. Лучше всего прибегать к помощи «Орфоэпического словаря русского языка». В нем дается система нормативных помет (единая для оценки вариантов произносительных, акцентных и морфологических, которая выглядит следующим образом). [2, с. 251–253]

Они соединяются союзом и: ба́ржа и баржа́; бижуте́рия и бижутери́я; во́лнам и волна́м; до́литый и доли́тый, заржа́веть и заржаве́ть; пе́тля и петля́; пицце́рия и пиццери́я. С точки зрения правильности эти варианты одинаковы.

- Варианты нормы, из которых один признается основным:

а) помета «допустимо» (доп.): а́вгустовский и доп. августо́вский; до́ску и доп. доску́; кулина́рия и доп. кулинари́я; марке́тинг и доп. ма́ркетинг; мастерски́ и доп. ма́стерски; о́тдал и доп. отда́л; о́траслей и доп. отрасле́й; творо́г и доп. тво́рог; усугуби́ть и доп. усугу́бить. Первый вариант является предпочтительным, второй оценивается как менее желательный, но все-таки находятся в пределах правильного. Чаще всего используется в разговорной речи.

б) помета «допустимо устаревшее» (доп. устар.): искри́стый и доп. устар. и́скристый; металлурги́я и доп. устар. металлу́ргия; ра́курс и доп. устар. раку́рс; собра́лся и доп. устар. собрался́; ха́нжество и доп. устар. ханжество́; ю́ркнуть и доп. устар. юркну́ть. Помета указывает, что оцениваемый ею вариант постепенно утрачивается, а в прошлом он был основным.

Целый ряд вариантов ударения связан с профессиональной сферой употребления. Есть слова, специфическое ударение в которых традиционно и принято только в узкопрофессиональной среде, в любой другой обстановке оно воспринимается как ошибка. Словарь фиксирует эти варианты. Например:

дубля́ж, -а / в профессиональной речи дубляжа́

и́скра / в профессиональной речи искра́

аммиа́к, -а / у химиков аммиака́

шпри́цы мн. -ев / у медиков ед. шприца́, мн. -ы́, -о́в

фле́йтовый, -ая, -ое / у музыкантов флейто́вый

ко́мпас, -а, мн. -ы, -ов / у моряков компа́с

Словарь включает в себя также варианты, находящиеся за пределами литературной нормы. Для указания этих вариантов вводятся так называемые запретительные пометы:

а) «не рекомендуется» (не рек.) — алфави́т! не рек. — алфа́вит; балова́ть! не рек. ба́ловать; остуди́т! не рек. осту́дит, подро́стковый! не рек. подростко́вый.

Эта помета может иметь дополнительную характеристику «устаревшее» (не рек. устар.). Варианты, имеющие эту помету, представляют собой бывшую норму. Сегодня они находятся за пределами нормы, например: заве́ртит! не рек. устар. заверти́т; отбукси́ровать! не рек. устар. отбуксирова́ть; переосмысле́ние! не рек. устар. переосмы́сление; украи́нцы! не рек. устар. укра́инцы.

б) «неправильно» (неправ.) — договорённость! неправ. догово́ренность, инжене́ры! неправ. инженера́, ку́хонный! неправ. кухо́нный; отку́порить! неправ. откупо́рить; хода́тайство! неправ. ходата́йство; ядро́вый! неправ. я́дровый.

Всем, чья речь должна быть образцовой, не следует употреблять варианты, имеющие запретительные пометы.

Итак, можно сделать вывод, что возникновение вариантов ударения в современном русском языке — закономерное, объективное явление, отражающее процессы, происходящие в языке, которые поддерживаются речевой практикой. Это явление не зависит от воли и желания отдельных носителей языка. Источники изменения орфоэпических норм различны: живая, разговорная речь; местные говоры; просторечие; профессиональные жаргоны и другие языки.

Варианты норм произношения и ударения отражаются в словарях современного литературного языка: орфоэпических, толковых, словарях ударений, словарях — справочниках, а также в специальных лингвистических исследованиях, например, в книге Р. И. Аванесова «Русское литературное произношение». Эти словари и справочники помогут избежать нежелательных ошибок в речи, покажут условия употребления того или иного варианта.

Показатели различных нормативных словарей дают основание говорить о трёх степенях нормативности [1, с. 77]:

– норма 1 степени — строгая, жесткая, не допускающая вариантов;

– норма 2 степени — нейтральная, допускает равнозначные варианты;

– норма 3 степени — более подвижная, допускает использование разговорных, а также устаревших форм.

Таким образом, изменению орфоэпических норм предшествует появление их вариантов, которые реально существуют в языке на определенном этапе его развития, активно используются его носителями.

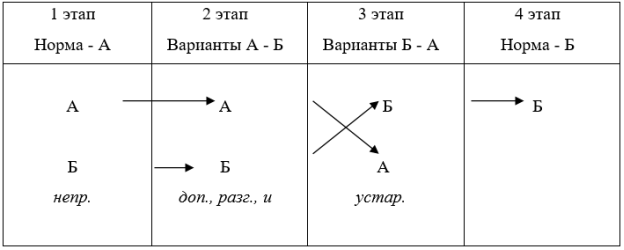

Если старую, первоначальную норму обозначить буквой А, а конкурирующий вариант буквой Б, то соревнование между ними за место в литературном языке проходит в четыре этапа и графически выглядит так [2, с. 45]:

На первом этапе господствует единственная форма А, ее вариант Б находится за пределами литературного языка и считается неправильным. На втором этапе вариант Б проникает в литературный язык, считается допустимым (помета доп.) и в зависимости от степени его распространения квалифицируется как разговорный (помета разг.) по отношению к норме А или равноправный с ней (помета И). На третьем этапе старшая норма А теряет свою главенствующую роль, окончательно уступает место младшей норме Б и переходит в разряд устаревших норм. На четвертом этапе Б становится единственной нормой литературного языка.

Следует иметь в виду, что нормы произношения — это не догма, претендующая на неукоснительное выполнение. В зависимости от целей и задач общения, от особенностей функционирования языковых средств в том или ином стиле возможно сознательное и мотивированное отступление от нормы. Здесь уместно вспомнить слова замечательного лингвиста Л. В. Щербы: «Когда чувство нормы воспитано у человека, тогда-то он начинает чувствовать всю прелесть обоснованных отступлений от нее». [1, с. 89]. Тем не менее любые отклонения от нормы должны быть ситуативно и стилистически оправданы, отражать реально существующие в языке вариантные формы (разговорную или профессиональную речь, диалектные отклонения и т. п.), а не произвольное желание говорящего.

Безусловно, каждый человек должен с большим вниманием относиться к чистоте и правильности своей речи, не должен забывать о языковой ответственности: именно с помощью языка передаются культурные и интеллектуальные богатства из поколения в поколение, именно хорошее владение речью дает личности возможность полно реализовать себя в профессии и творчестве; качество языковой среды свидетельствует о духовном здоровье общества.

1. Введенская JI.A., Павлова Л. Г., Кашаева Е. Ю. Русский язык и культура речи: учебное пособие для вузов. 9-е изд. — Ростов н/Д.: изд-во «Феникс», 2004. — 544 с. (Серия «Высшее образование»).

2. Введенская JI. A. Русский язык и культура речи: учебное пособие / Л. А. Введенская, М. Н. Черкасова. — Изд. 14-е, стер. — Ростов н/Д.: Феникс, 2013. — 380 с. (Среднее профессиональное образование).

3. Новый орфоэпический словарь русского языка / Сост.Т. Ф. Иванова. — Москва, 2006.

4. Орфоэпический словарь русского языка для школьников / Сост. Михайлова О. А. — Екатеринбург, 2005.

Источник статьи: http://moluch.ru/th/6/archive/59/2262/