Разбор по составу слова «повелительный»

Сходные по морфемному строению слова

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова умствовать (глагол), умствует:

Синонимы к слову «повелительный»

Предложения со словом «повелительный»

- – Не надо, – произнёс повелительным тоном человек с птичьим клювом, догадавшись, что женщина хочет снять маску.

Цитаты из русской классики со словом «повелительный»

Сочетаемость слова «повелительный»

Что (кто) бывает «повелительным»

Значение слова «повелительный»

ПОВЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ , —ая, —ое; —лен, —льна, —льно. Содержащий в себе повеление, приказание. (Малый академический словарь, МАС)

Отправить комментарий

Дополнительно

Значение слова «повелительный»

ПОВЕЛИ́ТЕЛЬНЫЙ , —ая, —ое; —лен, —льна, —льно. Содержащий в себе повеление, приказание.

Предложения со словом «повелительный»

– Не надо, – произнёс повелительным тоном человек с птичьим клювом, догадавшись, что женщина хочет снять маску.

Я сделал рукой повелительный жест встать, они послушно поднялись, было бы неповиновением продолжать оставаться коленопреклонёнными.

– Ладно, дадим общим кадром, без детализации, не укрупняя! – вновь раздался повелительный голос. – Только фигуру. Пошли!

Синонимы к слову «повелительный»

Сочетаемость слова «повелительный»

Что (кто) бывает «повелительным»

Морфология

Карта слов и выражений русского языка

Онлайн-тезаурус с возможностью поиска ассоциаций, синонимов, контекстных связей и примеров предложений к словам и выражениям русского языка.

Справочная информация по склонению имён существительных и прилагательных, спряжению глаголов, а также морфемному строению слов.

Сайт оснащён мощной системой поиска с поддержкой русской морфологии.

Разбор по составу (морфемный) слова «повелительных»

Разбор по составу (морфемный) «повелительных»:

Смотрите также:

Морфологический разбор слова «повелительных»

Фонетический разбор слова «повелительных»

Разбор по составу слова «повелительных»

Карточка «повелительных»

Предложения со словом «повелительных»

Разобрать слово по составу, что это значит?

Разбор слова по составу один из видов лингвистического исследования, цель которого — определить строение или состав слова, классифицировать морфемы по месту в слове и установить значение каждой из них. В школьной программе его также называют морфемный разбор. Сайт how-to-all поможет вам правильно разобрать по составу онлайн любую часть речи: существительное, прилагательное, глагол, местоимение, причастие, деепричастие, наречие, числительное.

План: Как разобрать по составу слово?

При проведении морфемного разбора соблюдайте определённую последовательность выделения значимых частей. Начинайте по порядку «снимать» морфемы с конца, методом «раздевания корня». Подходите к анализу осмысленно, избегайте бездумного деления. Определяйте значения морфем и подбирайте однокоренные слова, чтобы подтвердить правильность анализа.

- Записать слово в той же форме, как в домашнем задании. Прежде чем начать разбирать по составу, выяснить его лексическое значение (смысл).

- Определить из контекста к какой части речи оно относится. Вспомнить особенности слов, принадлежащих к данной части речи:

-

- изменяемое (есть окончание) или неизменяемое (не имеет окончания)

- имеет ли оно формообразующий суффикс?

- Найти окончание. Для этого просклонять по падежам, изменить число, род или лицо, проспрягать — изменяемая часть будет окончанием. Помнить про изменяемые слова с нулевым окончанием, обязательно обозначить, если такое имеется: сон(), друг(), слышимость(), благодарность(), покушал().

- Выделить основу слова — это часть без окончания (и формообразующего суффикса).

- Обозначить в основе приставку (если она есть). Для этого сравнить однокоренные слова с приставками и без.

- Определить суффикс (если он есть). Чтобы проверить, подобрать слова с другими корнями и с таким же суффиксом, чтобы он выражал одинаковое значение.

- Найти в основе корень. Для этого сравнить ряд родственных слов. Их общая часть — это корень. Помнить про однокоренные слова с чередующимися корнями.

- Если в слове два (и более) корня, обозначить соединительную гласную (если она есть): листопад, звездолёт, садовод, пешеход.

- Отметить формообразующие суффиксы и постфиксы (если они есть)

- Перепроверить разбор и значками выделить все значимые части

В начальных классах разобрать по составу слово — значит выделить окончание и основу, после обозначить приставку с суффиксом, подобрать однокоренные слова и затем найти их общую часть: корень, — это всё.

* Примечание: Минобразование РФ рекомендует три учебных комплекса по русскому языку в 5–9 классах для средних школ. У разных авторов морфемный разбор по составу различается подходом. Чтобы избежать проблем при выполнении домашнего задания, сравнивайте изложенный ниже порядок разбора со своим учебником.

Порядок полного морфемного разбора по составу

Чтобы избежать ошибок, морфемный разбор предпочтительно связать с разбором словообразовательным. Такой анализ называется формально-смысловым.

- Установить часть речи и выполнить графический морфемный анализ слова, то есть обозначить все имеющиеся морфемы.

- Выписать окончание, определить его грамматическое значение. Указать суффиксы, образующие формуслова (если есть)

- Записать основу слова (без формообразующих морфем: окончания и формообразовательных суффиксов)

- Найди морфемы. Выписать суффиксы и приставки, обосновать их выделение, объяснить их значения

- Корень: свободный или связный. Для слов со свободными корнями составить словообразовательную цепочку: «пис-а-ть → за-пис-а-ть → за-пис-ыва-ть», «сух(ой) → сух-арь() → сух-ар-ниц-(а)». Для слов со связными корнями подобрать одноструктурные слова: «одеть-раздеть-переодеть».

- Записать корень, подобрать однокоренные слова, упомянуть возможные варьирования, чередования гласных или согласных звуков в корнях.

Пример полного морфемного разбора глагола «проспала»:

- окончание «а» указывает на форму глагола женского рода, ед.числа, прошедшего времени, сравним: проспал-и;

- основа форы — «проспал»;

- два суффикса: «а» — суффикс глагольной основы, «л» — этот суффикс, образует глаголы прошедшего времени,

- приставка «про» — действие со значением утраты, невыгоды, ср.: просчитаться, проиграть, прозевать;

- словообразовательная цепочка: сон — проспать — проспала;

- корень «сп» — в родственных словах возможны чередования сп//сн//сон//сып. Однокоренные слова: спать, уснуть, сонный, недосыпание, бессонница.

Морфологический разбор слова онлайн

Описание

Общие сведения

Учащиеся нередко сталкиваются с различными видами разборов: словообразовательным, фонетическим, морфемным и так далее. Однако одним из самых сложных и объёмных является морфологический разбор.

Морфология – это раздел языкознания, для которого характерно изучение частей речи, их грамматических признаков и роли в предложении.

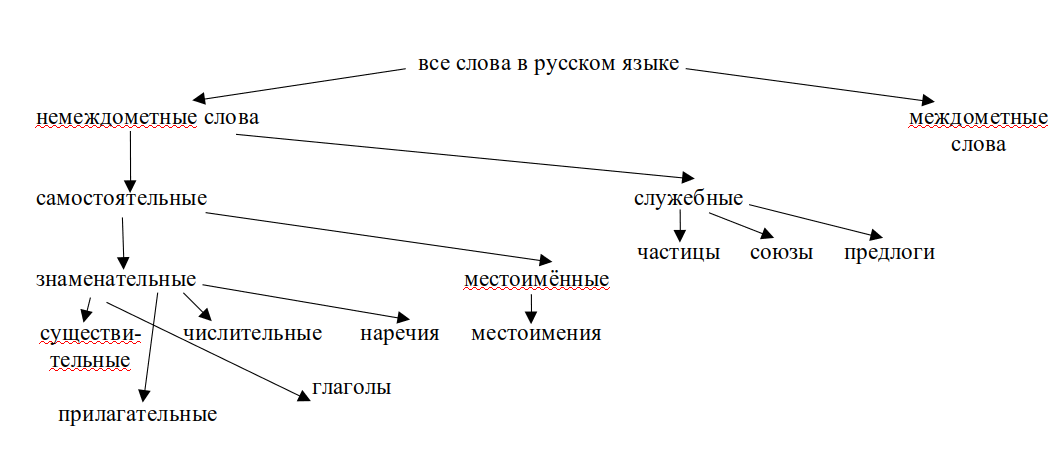

Все слова можно разбить на определённые группы, которые будут объединены какими-то общими признаками, характерными конкретно для данной группы. Именно эти группы и будут называться частями речи. Для классификации слов удобнее будет воспользоваться следующей схемой:

В русском языке все слова можно разделить на немеждометные и междометные.

Междометные слова — слова, которые не изменяются и выражают эмоциональное состояние («ох», «ай», «ура»), волеизъявление («стоп», «хватит») или являются формами речевого этикета («пожалуйста», «здравствуйте»). В предложении у них нет никакой синтаксической роли. Кроме того, к ним нельзя задать вопрос.

Немеждометные слова включают в себя как самостоятельные, так и служебные части речи.

Служебные части речи не изменяются. Они связывают слова в предложении. К таким словам принадлежат предлоги («у», «около», «с», «в», «на»), частицы («ль», «жи») и союзы («и», «потому что», «или…или»). ИЗ служебных слов нельзя составить предложения, не используя самостоятельные, в то время как из самостоятельных – можно.

Самостоятельные, в свою очередь, классифицируют на местоимённые (к ним относятся местоимения) и знаменательные (в эту группу входят глаголы, наречия, существительные, прилагательные, числительные).

Морфологический разбор глагола

Часть речи, значение в грамматике, вопрос к слову.

Записать слово в инфинитиве. Морфологические признаки:

Вид (несовершенный, совершенный);

Переходность (непереходный, переходный);

Возвратность (невозвратный, возвратный).

Непостоянные морфологические признаки:

Число (множественное, единственное);

Время (только у глаголов в изъявительном наклонении);

Род (только в прошедшем времени, изъявительном и сослагательном наклонения и единственном числе);

Лицо (только глаголы настоящего и будущего времени; глаголы повелительного наклонения).

Глагол характеризует действие предмета и отвечает на вопросы «что делает?», «что сделал?» и так далее.

Для того чтобы поставить глагол в инфинитив, нужно задать вопрос «что делать?» или «что сделать?».

К постоянным признакам этой части речи можно отнести:

Вид. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделал?» («списал», «задумался», «пересеклись»), зачастую имеют приставки и указывают на завершённость действия. К глаголам несовершенного вида можно задать вопрос «что делал?» («шла», «писала», «кричала»). Они указывают на продолжительность какого-либо действия и обычно не имеют приставок.

Спряжение – изменение глагола по числам и лицам. Определение спряжения – один из самых долгих и трудоёмких процессов. Прежде всего нужно определить, находится ли окончание глагола под ударением или нет. В случае, если окончание глагола не является ударным, то стоит проверить, образован ли исходный глагол от глагола с ударным окончанием. Только после этого можно смотреть, на что оканчивается инфинитив и использовать правила определения спряжения.

Переходность. Переходные глаголы – глаголы, которые «управляют» существительными без предлогов («видел меня», «читать книгу», «продать машину»). Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит прямо на объект («гулять по лесу», «общаться с ребёнком», «злиться на друга»).

Возвратность. Возвратными называются глаголы, которые имеют постфикс «ся» или «сь» («радоваться», «молиться», «уменьшаться»), все остальные глаголы являются невозвратными.

Непостоянными морфологическими признаками являются:

Число. Его можно определить у всех глаголов, кроме инфинитива и деепричастия.

Наклонение. Существует три вида наклонений. Глаголы изъявительного наклонения относятся к прошедшему, настоящему или будущему времени («красила», «ем», «пойду»). Для глаголов условного наклонения характерно обозначение действия, характерного в каких-то конкретных условиях. Отличительной чертой это наклонения является наличие частицы «бы» («хотел бы», «увидел бы»). Глаголы повелительного наклонения говорят о побуждении к какому-либо действию, выражают приказы («сядем», «режь», «прекрати»).

Время. Этот признак характерен только для глаголов изъявительного наклонения. Прошедшее время обозначает, что какое-то действие завершилось к моменту разговора. Отличительной особенностью этого времени является суффикс «л». Настоящее время описывает действие, происходящее в настоящий момент времени или вообще. Глаголы будущего времени описывают действие, которое, возможно, будет происходить после момента речи.

Род. Его можно определить только у глаголов в изъявительном или сослагательном наклонениях единственного числа, у глаголов прошедшего времени. Если слово отвечает на вопрос «что делала?», то оно женского рода, если на вопрос «что делал?», то мужского, если на вопрос «что делало?», то среднего.

Лицо. Глаголы первого лица подразумевают то, что действие производится говорящим/говорящими («сплю», «ем»), второго лица – что действие выполняет кто-то из слушающих («идёте», «говорите»), третьего лица – что действие осуществляется теми, кто не участвует в беседе («едут», «спешат»). Кроме того, есть и безличные глаголы, обозначающие то, что у действия нет конкретного производителя («сильно дуло», «неприятно пахло»).

В предложении может быть дополнением, сказуемым и подлежащим.

Образец морфологического разбора глагола:

Как ни старался он жить реальностью, у него не получалось.

СТАРАЛСЯ – глагол, обозначает признак действия, отвечает на вопрос «что делал?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

ВСКОЧИЛ – глагол, обозначает признак действия, отвечает на вопрос «что сделал?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

Морфологический разбор прилагательного

Написать часть речи, определить значение в грамматике, правильно поставить вопрос.

Указать начальную форму: Именительный падеж, мужской род, единственное число. Определить признаки:

Постоянные морфологические признаки:

Разряд прилагательного (притяжательное, относительное, качественное);

Непостоянные морфологические признаки:

Степень сравнения: превосходная, положительная или сравнительная (только качественные прилагательные);

Определить форму: полная или краткая (только качественные);

Число, род (единственное число), падеж.

Каким членом предложения является прилагательное?

Прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «чей?» и характеризует признак предмета и. Его необходимо выписать в той форме, в которой оно употреблено в предложении. Если прилагательное в своём составе имеет какие-либо слова, то выписываются оба слова.

Для того чтобы поставить прилагательное в начальную форму, необходимо записать его в Именительном падеже, единственном числе и мужском роде. Если же изначально дано краткое прилагательное, то его падеж указывать не нужно.

К неизменным признакам прилагательного относится разряд. Всего существует три типа прилагательных: качественные – указывают на качество, свойство предмета («маленький», «хороший», «милый»), имеют сравнительную степень и сочетаются с наречием «очень»; относительные – указывают на признак объекта через его отношение к другому объекту («столовый»), действию («спальный») или признаку («сегодняшний»).

Степень сравнения. Прилагательное употреблено в положительной степени, если оно не сравнивается с другими («холодный», «грязный», «красивый»); в сравнительной, если в нём какой-то признак проявляется больше или меньше («красивее», «ужаснее», «теплее»); в превосходной, если прилагательное содержит наивысшее проявление какого-либо признака («наивысший», «наименее приличный», «сильнейший»).

Форма: полная («горячий», «хороший», «юный») – такие прилагательные, в основном, имеют окончания, краткая («горяч», «хорош», «юн») – у этих прилагательных нулевые окончания.

Число: единственное («стеклянный», «книжный»), множественное («стеклянные», книжные»).

Род определяется только у прилагательных единственного числа.

Падеж (будет зависеть от существительного: в каком падеже стоит главное слово, в таком падеже будет стоять и прилагательное).

В предложении эта часть речи быть определением, частью сказуемого, дополнением, подлежащим и обстоятельством.

Примеры разбора:

Они осознали, что это была горькая насмешка жизни.

ГОРЬКАЯ – прилагательное, обозначает признак предмета, отвечает на вопрос «какая?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

положительная степень сравнения;

единственное число, женский род, Именительный падеж.

На школьном дворе проходила линейка.

ШКОЛЬНОМ – прилагательное, обозначает признак предмета, отвечает на вопрос «каком?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

единственное число, мужской род, Предложный падеж падеж.

Морфологический разбор существительного

Определить часть речи, что обозначает, указать, на какой вопрос отвечает слово.

Поставить существительное в начальную формую. Написать морфологические признаки:

Нарицательное или собственное;

Одушевлённость или неодушевлённость;

Число (при наличии только одной формы).

Число (если существительное изменяется по числам).

Подробнее разберём каждый пункт.

Существительное выписывают в той форме, которая дана в предложении. Если у него есть предлог, то он выписывается вместе с «основным» словом и ставится в скобки. Существительное отвечает на вопросы «кто?», «что?» (меняются в зависимости от падежей), обозначает либо предмет, либо действующее лицо.

Далее следует указать начальную форму существительного, то есть написать слово в Именительном падеже, единственном числе (если слово изменяется по числам) или в Именительном падеже, множественном числе (если слово употребляется только во множественном числе).

Затем необходимо определить морфологические признаки, классифицируя их на непостоянные и постоянные.

К постоянным признакам относятся:

Разряд по значению (нарицательность или собственность). Нарицательные существительные — обозначают однородные, неуникальные предметы (стол, парта, карандаш). Собственные существительные — это названия лиц, уникальных мест и выделяющихся вещей (Москва, Николай, Байкал).

Одушевлённость и неодушевлённость. У одушевлённых существительных форма Винительного падежа совпадает с формой Родительного падежа («увидел хирурга» — «нет хирурга», «купил котов – нет котов»). У неодушевлённых существительных во множественном числе совпадают формы Винительного и Именительного падежей («стулья лежат» — «возьми стулья», «труппы прибыли» — «посмотри на труппы»).

Если же у существительного женского ил среднего рода нет множественного числа, то у него нельзя определить одушевлённость или неодушевлённость.

Склонение (существительные первого, второго, третьего склонения, разносклоняемые, несклоняемые). К первому склонению относятся существительные мужского/женского рода с окончанием «а»/«я» («мама», «земля», «иголка»), ко второму – существительные мужского/среднего рода с нулевым окончанием или с окончанием «о»/«е» («стол, кувшин, окно»), к третьему – существительные женского рода, оканчивающиеся на «ь». К разносклоняемым существительным относятся существительные среднего рода, которые оканчиваются на «мя» («время», «бремя», «имя»), и, наконец, к несклоняемым – слова, которые во всех падежах сохраняют одну и ту же форму («пальто», «колибри», «метро»).

Род (мужской, женский средний). Существительные мужского рода обычно имеют нулевое окончание и отвечают на вопрос «Что сделал?», существительные женского рода – окончание «а» и отвечают на вопрос «Что сделала?», существительные среднего рода – окончание «о» и отвечают на вопрос «Что сделало?».

К непостоянным признакам относятся:

Падеж (Винительный: «кого?», «что?», Именительный: «кто?», «что?», Дательный: «кому?», «чему?», Родительный: «кого?», «чего?», Предложный: «о ком?», «о чём?», Творительный: «кем?», «чем?»).

Число. Для большинства существительных форма единственного числа обозначает один предмет, а форма множественного числа — множество объектов – и имеет окончание «ы»/«и».

В предложении существительное может быть любым членом предложения.

Примеры разбора:

Хозяин цирка заботится о животных.

ХОЗЯИН — существительное, обозначает лицо, отвечает на вопрос «кто?».

ЦИРКА — существительное, обозначает предмет, отвечает на вопрос «что?».

(о) ЖИВОТНЫХ — существительное, обозначает объекты, отвечает на вопрос «о ком?».

Морфологический разбор причастия

Определить часть речи, указать общее грамматическое значение и ответ на вопрос. Написать, от какого глагола образовано причастие.

Написать начальную форму (слово в Именительном падеже, мужском роде и единственном числе) и морфологические признаки:

Разряд (страдательное или действительное);

Форма: краткая или полная (только для страдательных причастий);

Число, род, падеж (только в полной форме);

Каким членом предложения является причастие в предложении.

Причастие объединяет в себе признаки прилагательного и глагола, выражает признак предмета по действию и отвечает на вопрос «какой?».

Признаки глагола и прилагательного, которые уже были рассмотрены нами выше. Единственное, что отличает причастие от этих имён, — разряд. Действительные причастия указывают на признак объекта, который сам производит действие («смотрящий», «клеящий»); страдательные же обозначают признак объекта, который повергается воздействию («облегаемый», «охраняемый»).

В предложениях причастия являются определениями.

Разбор причастия:

Надвигавшиеся волны пугали меня.

НАДВИГАВШИЕСЯ – причастие, обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопросы «какие?», «что делавшие?». Образовано от глагола «надвигаться».

множественное число, Именительный падеж;

Гонимый всеми, он любил только её.

ГОНИМЫЙ – причастие, обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопросы «какой?», «что делаемый?». Образовано от глагола «гнать».

единственное число, Именительный падеж;

Морфологический разбор местоимения

Указать часть речи и значение. Написать, на какой вопрос отвечает слово.

Поставить слово в начальную форму. Разобрать по морфологическим признакам:

Разряд (указательное, возвратное, неопределённое, отрицательное, личное, вопросительное, определительное, относительное, притяжательное);

Соотношение с другой частью речи (местоимение-наречие, местоимение-прилагательное, местоимение-существительное, местоимение-числительное);

Лицо (только у личных местоимений);

Число (местоимения первого или второго лица единственного числа).

Местоимение заменяет знаменательные части речи и указывает на признак, предмет или количество, но не называя их. Местоимения могут отвечать на самые разные вопросы (это будет зависеть от того, какие слова они заменяют).

Разряд определяет начальную форму местоимения.

К числу постоянных морфологических признаков относятся:

Разряд по значению. Их насчитывают девять: личные местоимения – указывают на лица или какой-то объект («она», «я», «ты», «он», «вы», «ты», «оно», «мы»); возвратное – показывает, что действие лицо или объекта направлено на него самого («себя»); вопросительные – выступают в роли специальных слов-вопрсов («который», «какой», «чей», «сколько»); притяжательные – подчёркивают принадлежность лица/объекта другому лицу/объекту («мой», «свой», «её», «наш», «ваш», «твой»); неопределённые – указывают на произвольное лицо или предмет («кто-то», «некий», «кое-кто», «что-либо», «некоторый»); определительные – характеризуют признак предмета и отвечают на вопрос «какой?» («каждый», «самый», «всякий», «другой», «любой»); указательные – говорят о признаке или количестве объектов («этот», «таков», «такой»); отрицательные – указывают на отсутствие («никто», «никакой», «ничей»); относительные местоимения – выступают в роли союзных слов («который», «кого», «что»).

Соотношение с другими частями речи. Местоимениями-существительными являются возвратное местоимение, личные, вопросительные и относительные «кто», «что», а также образованные от них неопределённые местоимения. К местоимениям-числительным относятся «сколько», «столько» и прочие, образованные от них. Местоимения-прилагательные включают в себя притяжательные местоимения, определительные, указательные, местоимения «какой», «чей» и производные от них. Местоимения-наречия указывают на признак действия.

Лицо. Можно определить только у личных местоимений. «Я», «мы» являются местоимениями первого лица, «вы», «ты» — второго лица, «они», «она», «оно», «он» — третьего.

Число. Есть только у первого и второго лица. Личные местоимения употребляются и в единственном («он», «я», «оно», «ты», «она»), и во множественном числе («они», «мы», «вы»).

К переменным признакам относятся род и падеж. Далеко не у каждого местоимения можно их определить. Например, у личных местоимений третьего лица это можно сделать с лёгкостью, во всех же остальных случаях встречается масса исключений (даже среди одной и той же группы местоимений).

В тексте местоимение может играть разные синтаксические роли.

Примеры морфологического разбора:

Тот судебный пристав был не таким уж и плохим человеком.

ТОТ – местоимение, обозначает признак, отвечает на вопрос «какой?».

Источник статьи: http://progaonline.com/morph