Формообразующие суффиксы

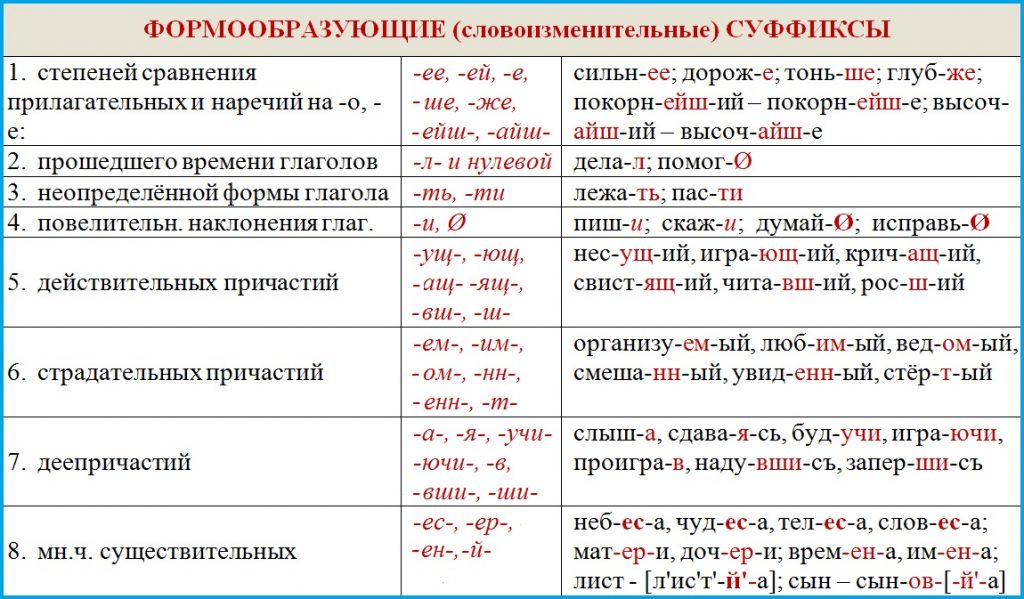

ФОРМООБРАЗУЮЩИЕ (словоизменительные) СУФФИКСЫ

- степеней сравнения прилагательных и наречий на -о, -е: -ее, -ей, -е, -ше, -же, -ейш-, -айш- сильн-ее; дорож-е; тонь-ше; глуб-же; покорн-ейш-ий – покорн-ейш-е; высоч-айш-ий – высоч-айш-е

- прошедшего времени глаголов -л- и нулевой дела-л; помог-Ø

- неопределённой формы глагола -ть, -ти лежа-ть; пас-ти

- повелительн. наклонения глаг. -и, Ø пиш-и; скаж-и; думай-Ø; исправь-Ø

- действительных причастий -ущ-, -ющ, -ащ- -ящ-, -вш-, -ш- нес-ущ-ий, игра-ющ-ий, крич-ащ-ий, свист-ящ-ий, чита-вш-ий, рос-ш-ий

- страдательных причастий -ем-, -им-, -ом-, -нн-, -енн-, -т-: организу-ем-ый, люб-им-ый, вед-ом-ый, смеша-нн-ый, увид-енн-ый, стёр-т-ый

- деепричастий -а-, -я-, -учи-,-ючи-, -в, -вши-, -ши- слыш-а, сдава-я-сь, буд-учи, игра-ючи, проигра-в, наду-вши-съ, запер-ши-съ

- мн.ч. существительных -ес-, -ер-, -ен-,

- -й- неб-ес-а, чуд-ес-а, тел-ес-а, слов-ес-а;

- мат-ер-и, доч-ер-и; врем-ен-а, им-ен-а;

- лист — [л’ис’т’-й’-а]; сын – сын-ов-[-й’-а]

Суффиксы могут выполнять две функции — использоваться для образования отдельных слов, и для выражения грамматических значений (формообразующие суффиксы в основу не входят).

© Авторские права2020 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник статьи: http://grammatika-rus.ru/formoobrazuyushhie-suffiksy-2/

Формообразующие суффиксы

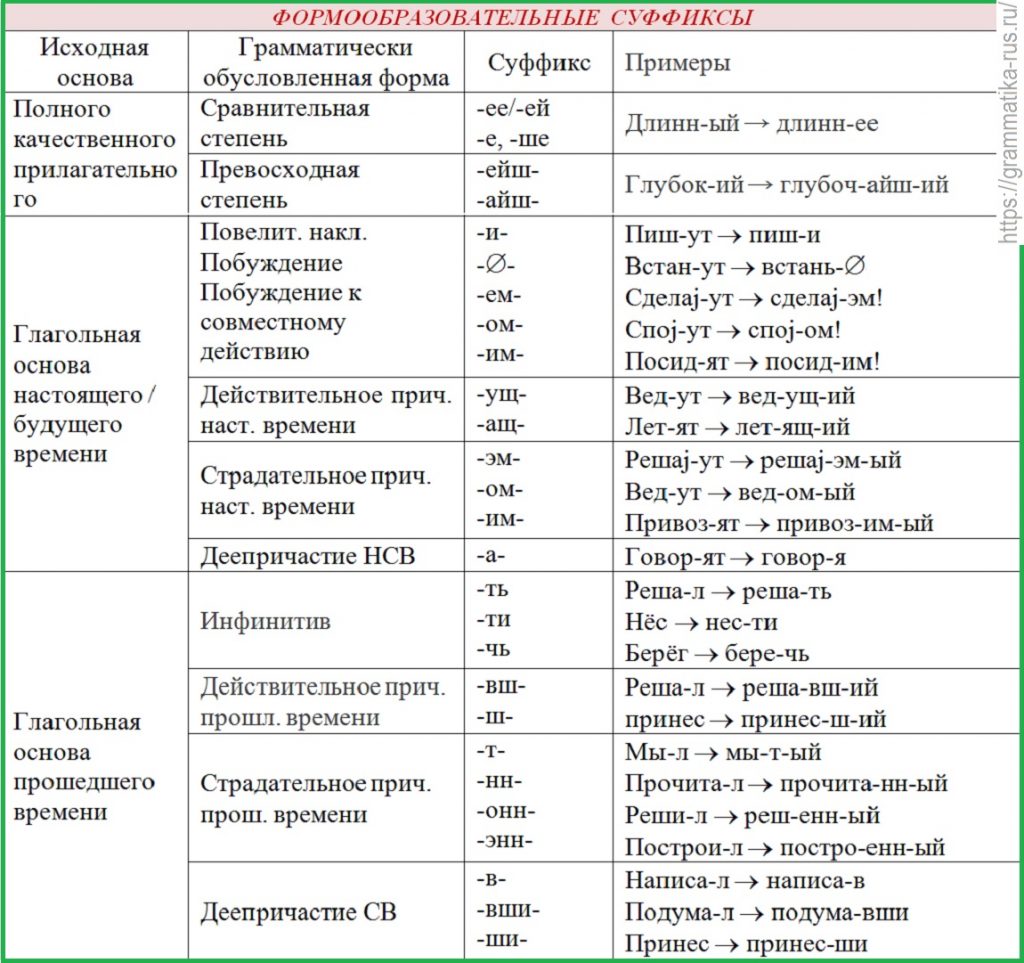

Для образования грамматических форм слов используются представленные ниже типы морфем.

- 1. Суффиксы степеней сравнения прилагательных и наречий на

- -о: -ее/-ей, -е, -ейш, -айш, -ше (смел-ее, чащ-е, тонь-ше, нов-ейш-ий, кратч-айш-ий, быстр-ей); [1]

- 2. Глагольные суффиксы инфинитива: -тъ/-ти (игра-тъ, ид-ти). Считаем вполне обоснованной точку зрения А. Г. Балакай, согласно которой аффиксы инфинитива -тъ/-ти следует относить к формообразующим суффиксам на том основании, что: 1) они встречаются в неизменяемых словоформах типа учи-тъ, нес-mu и 2) не выражают синтаксических отношений между словами в предложении.

В глагольных словоформах типа лечь, сечь имеется нулевой суффикс: лечъ-0, поскольку нулевые формообразующие суффиксы, как и окончания, выделяются не только на фоне парадигмы грамматических форм одного и того же слова (как, например, суффикс прошедшего времени высох-0-? (ер.: высох-л-а, высох-л-и), — с неизменяемой формой инфинитива такую операцию проделать невозможно), но и на фоне сопоставления данной словоформы с формами других слов, обладающих тождественными грамматическими значениями. Так, если в слове петь -ть является формантом инфинитива, значит, в инфинитиве печь есть нулевой формант. Основанием для такого вывода служит тождество грамматических значений слов петь и печь (Балакай, 1990, с. 83).

На практике мы можем столкнуться и с другим взглядом, который тоже нашел отражение в некоторых школьных учебниках (см., например, учебник для 3 класса авторского коллектива, работающего под руководством Р. Н. Бунеева), а именно в словоформах типа лечь, сечь предлагается выделять суффикс инфинитива -чь, накладывающийся на корень. Такой подход обосновывается следующим соображением: грамматический суффикс инфинитива -ти <-ть)претерпел исторические фонетические изменения (*legti : gt > kt перед i > ч), в результате конечный согласный [ч] одновременно принадлежит и корню, и суффиксу. Иными словами, наблюдается наложение (или аппликация, диффузия) морфов. Если же придерживаться исключительно синхронного анализа, возникает вопрос: что составляет основу в слове печь, если в основу не входят формообразующие показатели, каким является суффикс инфинитива? Если выделить основу пе-, то часть корня не войдет в основу. В этой связи в словах типа печь, сечь и подобных видится обоснованным выделение нулевого формообразующего показателя инфинитива.

- 3. Суффиксы прошедшего времени глагола: -л, 0 (смотре-л, иг- ра-л, нес-0- ?). Нулевой суффикс выделяется в слове лишь по сопоставлению с формами, имеющими материально выраженный суффикс. Нулевой суффикс, указывающий на грамматическое значение прошедшего времени глагола в словоформах нес, греб, оглох, продрог, затих и под., выделяется по соотношению с формами несла, гребла, оглохли, продрогли, затихла, с одной стороны, и носил, правил, вздрогнул, услышал и под., с другой стороны. Так, слово продрог состоит из четырех морфем: приставки про-, корня -дрог-, нулевого формообразующего суффикса (для указания на прошедшее время глагола) и нулевого окончания (для указания на мужской род единственного числа).

- 4. Суффиксы повелительного наклонения глагола: -и, -0- (ид-и-те, сядь-0-те). Нулевые суффиксы повелительной формы 2-го лица единственного числа от глаголов типа бросить всегда сопровождаются нулевым окончанием (ср.: брось-0- ?, бросъ-0-те). Нулевой суффикс в таких словах, как брось, подвинься и подобных, выделяется по соотношению с формами возьми, держись, содержащими суффикс -и с соответствующим значением. Н. М. Шанский и А. Н. Тихонов (Совр. рус. яз., 1987, с. 41) предлагают разграничивать формы типа читай с элементом -j (ср.: читать) и типа засмейся с нулевым суффиксом (ср.: засмеяться, засмеюсь, засмеявшись и под.): -j здесь, по мнению лингвистов, является суффиксом, отграничивающим глагольную основу от именной, где его нет: смех. В данном случае -j не является формообразующим показателем глагола повелительного наклонения, так как содержится в образующей данную форму основе (форма глагола повелительного наклонения образуется от основы настоящего времени, что, собственно, отмечается в книге (там же, с. 154): делаЦ-у] — дела[]]). Здесь -j представляет собой асемантический элемент (см. ниже), связывающий основу слова с грамматическим показателем. Показателем же формы повелительного наклонения в слове делау- является, по нашему мнению, нулевой формообразующий суффикс.

, -вш-/-ьи-,

Источник статьи: http://studref.com/497648/literatura/formoobrazuyuschie_suffiksy

Статья на тему «Формообразующие суффиксы»

Международные дистанционные “ШКОЛЬНЫЕ ИНФОКОНКУРСЫ”

для дошкольников и учеников 1–11 классов

Оргвзнос: от 15 руб.

Пиратова Н.С., ГБОУ школа №552 Пушкинского района СПб,

учитель русского языка и литературы.

В процессе изучения раздела морфологии на этапе внедрения ФГОС наблюдаются некоторые противоречия, а именно отсутствие единства в определении некоторых морфем, таких как:

показатель инфинитива глаголы

сравнительные степени прилагательных

Данные противоречия создают трудности в вопросе преемственности между начальной и

средней ступенями образования. Особо остро вопрос стоит с показателем инфинитива.

В большинстве принятых сейчас учебников и учебных пособий для общеобразовательных школ морфемы неопределенной формы глаголов (- ть, -ти и -чь ) называют «окончанием инфинитива» или «показателем неопределенной формы» . Эта точка зрения встречается, например, в учебниках С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.А. Чешко.

В пособии М.Т. Баранова, Т.А. Костяевой, А.В. Прудниковой «Русский язык. Справочные материалы» (М.: Просвещение, 1989) говорится: « Глаголы в неопределенной форме имеют следующие окончания.. .» (с. 104). Далее приводится таблица, где — ть и -ти называются окончаниями, а -чь – суффиксом, после которого следует нулевое окончание. В «Сборнике упражнений по русскому языку для поступающих в вузы» Д.Э. Розенталя (М.: Дрофа, 1996) также читаем: « Неопределенная форма образуется посредством окончаний -ть или -ти » (с. 109).

Анализируя учебники для 5 классов, которые на данный момент используются в нашей школе, можно отметить следующее.

В учебнике Рыбченковой Л.М., Александровой. О.М. (Москва: Просвещение, 2014) говорится: «« Инфинитив можно распознать по типичным окончаниям ( -ть , -ти и нулевое окончание в глаголах на –чь). В глаголах с суффиксом инфинитива -чь пишется ь » (стр. 55).

В то же время в различных справочниках находим данные о неизменяемости инфинитива. Как известно, неизменяемые части речи не имеют окончаний.

В учебниках для 4 классов, где изучаются более подробные морфологические характеристики частей речи, мы находим единое мнение по данному вопросу.

В учебнике Т. Г. Рамзаевой для 4 класса (М.: Дрофа, 2009) говорится, что «… эти глаголы (неопределенной формы) имеют суффиксы –ть и –ти » (стр. 69)

В учебнике А. В. Поляковой для 4 класса: « Неопределенная форма (инфинитив) имеет суффикс –ть или –ти (решать, нести). Есть глаголы неопределенной формы на –чь (беречь) » (стр. 78).

В учебнике Р.Н. Бунеева и др. для 4 классов (М.: Баласс, 2004) есть утверждение, что «… ученые языковеды не пришли к единому мнению, что же такое –ть и –ти в неопределенной форме – суффикс или окончание. Поэтому в разных учебниках встречаются разные обозначения». И там же дается сноска: «В наших учебниках мы рассматриваем –ть и –ти как суффиксы неопределенной формы глагола (Авторы) »(стр. 126).

Получается, что учащиеся, переходя с начального звена в основную школу, встречаются с определенными трудностями при морфемном разборе инфинитива.

В учебном пособии под ред. В.В. Бабайцевой «Русский язык. Теория и практика» (М.: Просвещение) конечные морфемы инфинитива -ть, -ти и -чь определяются как суффиксы. Так же определяются эти морфемы и в справочном издании «Русский язык. Энциклопедия» (Изд. 2-е, перераб. и доп. гл. ред. Ю.Н. Караулова. М.: «Большая Российская энциклопедия», «Дрофа», 1997). Здесь, в статье «Инфинитив», говорится: « Инфинитив состоит из основы и суффикса » (с. 158).

Но и тут мы сталкиваемся с другим противоречием – с традиционным определением основы как части слова без окончания. Получается, что в неопределенной форме глагола суффикс не входит в основу. К примеру, в учебнике Е. А. Быстровой (М.: Дрофа, 2011) для 5 классов школ с неродным языком обучения находим: « Часть слова без окончания – это основа слова. В основе заключено лексическое значение слова … Если слово не изменяется, то оно состоит только из основы ».

В «Сборнике упражнений. » Д. Э. Розенталя в § 17 «Состав слова» говорится: « Слова русского языка с точки зрения морфологической структуры делятся на слова, имеющие формы словоизменения, и слова, не имеющие форм словоизменения. Слова первой группы распадаются на две части: основу и окончание, или флексию; слова второй группы представляют собой чистую основу » (с. 37–38). И далее: « Окончание, или флексия, – это изменяемая часть слова, которая указывает на отношение данного слова к другим словам, т.е. является средством выражения синтаксических свойств слова в предложении » (с. 38). То же находим и в пособии «Русский язык. Справочные материалы» М.Т. Баранова и др.: « В изменяемых самостоятельных словах выделяется основа и окончание. а в неизменяемых – только основа . ». И дальше: « Окончание – это изменяемая значимая часть слова, которая образует форму слова и служит для связи слов в словосочетании и предложении. Неизменяемые слова окончаний не имеют » (с. 34).

Здесь наблюдается явное противоречие: если неопределенная форма глагола имеет окончание, то в соответствии с приведенными определениями она должна представлять собой грамматическую категорию, имеющую формы словоизменения, т.е. надо признать неопределенную форму глагола изменяющейся. Однако во всех приведенных изданиях мы найдем указание на неизменяемость инфинитива. В разделе «Словосочетание» при определении примыкания приводятся примеры примыкания инфинитива, а в учебнике русского языка С.Г. Бархударова, С.Е. Крючкова, Л.Ю. Максимова, Л.А. Чешко для 8-го класса прямо говорится: « Зависимое слово при примыкании является неизменяемым (наречие, неопределенная форма глагола, деепричастие) ».

Окончания как словоизменительная морфема есть только у изменяемых (склоняемых или спрягаемых) слов. Они служат для выражения синтаксических отношений согласования и управления данного слова с другими словами словосочетания и предложения. Формообразующие суффиксы присутствуют и у неизменяемых слов и не выполняют синтаксической функции. Формообразующий суффикс лишен главных свойств и признаков окончания.

Все противоречия можно устранить, если в школьную программу ввести принятое в лингвистике деление суффиксов на словообразовательные и формообразующие. В упомянутом выше издании «Русский язык. Энциклопедия» в статье «Суффикс» читаем: « Суффиксы могут быть словообразовательными (служащими для образования отдельных слов) и словоизменительными (служащими для образования форм слова). Словоизменительными являются суффиксы сравнительной и превосходной степени (сильн-ее, сильн-ейш-ий), прошедшего времении (нес-л-а), инфинитива (нес-ти), причастий (нес-ущ-ий, нес-ш-ий, принес-енн-ый) и деепричастий (гляд-я, написа-вши).. .» (с. 547). В учебнике для студентов высших учебных заведений «Современный русский язык» под ред. Д.Э. Розенталя, ч. 1. (М.: Высшая школа, 1979) находим: « По. своей функции аффиксы делятся на словообразовательные и формообразующие. Формообразующие аффиксы новых слов не образуют, они не меняют лексического значения слова, а используются для образования форм того же самого слова » (с. 146). В этом же учебнике совершенно определенно говорится: « Большинство глаголов образует неопределенную форму при помощи суффиксов -ть и -ти. Глаголы на –чь представляют в современном языке небольшую группу.. .».

И, в итоге, в пособии «Методика обучения русскому языку в национальной школе: 5 – 11 классы» (авт.: К.Ф. Федоров и др. – Якутск: Бичик, 2005) в статье К. Ф. Федорова «Глагол» раздела «Методика обучения морфологии» находим следующее: «… нужно позаботиться о пополнении запаса глаголов с суффиксом – ти и с основой на –чь… »

Исходя из всего вышесказанного, предлагаю своим коллегам немного скорректировать подачу данного материала:

В разделе «Словообразование» дать подразделение суффиксов на словообразовательные и формообразующие: формообразующие суффиксы служат для образования форм слова и не меняют лексического значения слова; формообразующие суффиксы отличаются от окончаний прежде всего тем, что не могут служить для выражения связи слов в словосочетании и предложении; к формообразующим суффиксам глагола относятся следующие:

суффиксы сравнительной и превосходной степени -ее, -е (быстр-ый – быстр-ее, быстр-о – быстр-ее; чищ-е), -ейш-, -айш- (скучн-ый – скучн-ейш-ий, велик-ий – велич-айш-ий);

суффикс прошедшего времени глаголов -л- (писа-л, сиде-л-а);

суффиксы инфинитива (писа-ть, нес-ти, бере-чь) (при этом в случае с суффиксом -чь происходит явление наложения (аппликации), когда -ч- одновременно принадлежит и корню, и суффиксу;

суффикс повелительного наклонения -и (в глаголах с основой наст. вр. на согласный) (попрос-и).

Начинать морфемный разбор слова не с традиционного поиска окончания, а с определения части речи: следует объяснить учащимся, что неизменяемые слова не имеют окончаний.

При графическом морфемном и словообразовательном разборе не включать формообразующие суффиксы в состав основы слова: основа – это часть слова, выражающая его лексическое значение и остающаяся после отсечения от слова окончания и формообразующего суффикса (понятие об основе слова и ее практическое нахождение станет возможным после знакомства учащихся с категорией «суффикс» и «формообразующий суффикс»).

В 5 классе, при подаче данного материала, обязательно указать на противоречия в этом вопросе и, желательно исследовательским методом, привести их к принятию той или иной точки зрения.

Все перечисленное позволит, по нашему мнению, не слишком усложняя обучение русскому языку в школе, избежать противоречий и путаницы в данном вопросе, решит (частично) проблему преемственности, а также поможет приблизить уровень школьного изучения русского языка к вузовским требованиям.

Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. Русский язык: Теория. 5 – 9 кл.: учебн. для общеобразоват. учреждений. – М.: Дрофа, 1999.

Баранов М. Т. И др. Русский язык: справ.материалы: учебн.пособие для учащихся. – М.: Просвещение, 1989.

Бунеев Р. Н., Бунеева Е. В., Пронина О. В. Русский язык. Учебник для 4 класса. Под научной редакцией академика А. А. Леонтьева. – М.: Баласс. 2004.

Быстрова Е. А. и др. Русский язык. 5 кл.: учебник для образоват. учреждений с родным (нерусским) и русским (неродным) языком обучения. – М.: Дрофа, 2011.

Полякова А. В. Русский язык. 4 класс. Учебник для общеобраз.учреждений. – М.: Просвещение. 2009.

Рамзаева Т. Г. Русский язык: учеб. для 4 кл. – М.: Дрофа, 2009.

Розенталь Д. Э. Русский язык. Для школьников старших классов и поступающих в вузы: учебн.пособие. – М.: Дрофа, 1996.

Розенталь Д.Э. Сборнике упражнений по русскому языку для поступающих в вузы. – М.: Изд-во Московского университета, 1994.

Русский язык. Энциклопедия. (ред. Ю.Н. Караулов). Сер. «Большая Российская энциклопедия». – М.: Дрофа, 1997.

Степанова Л. С. Суффикс или окончание? // Русский язык. № 6/2001

Источник статьи: http://infourok.ru/statya-na-temu-formoobrazuyuschie-suffiksi-3512054.html