Часть речи причастие

Причастие — особая форма глагола, обозначающая признак по действию. Отвечает на вопросы какой? какая? какое? какие?

Примеры слов: выполненный, построенная, напечатанное.

Морфологические признаки

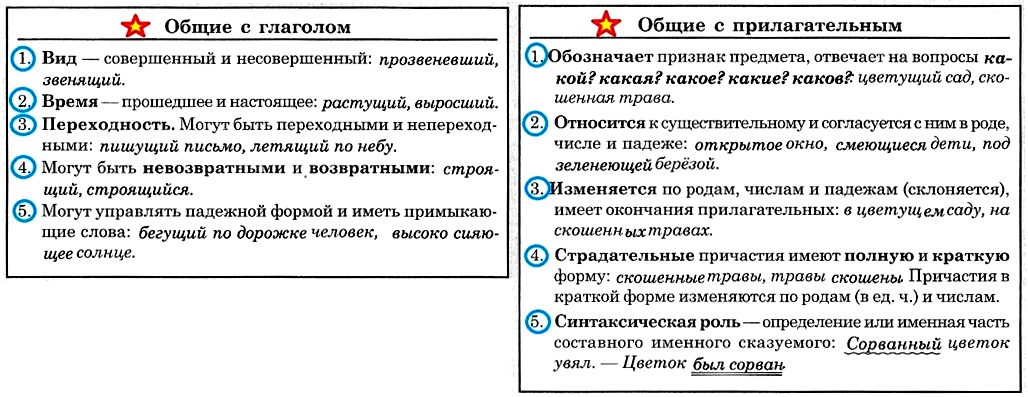

Причастия обладают некоторыми грамматическими признаками глагола, существительного и прилагательного.

Причастия, как особая форма глагола, бывают двух видов:

- совершенного вида — решившийся (от решиться), побудившая (от побудить), взволнованная (от взволновать);

- несовершенного вида — засыпающего (от засыпать), волнуемый (от волновать).

У причастий два времени:

- прошедшее — решившийся (тот, кто решился), взволнованный (тот, кого взволновали);

- настоящее — засыпающий (тот, кто засыпает), волнуемый (тот, кого волнуют).

Причастия не имеют форму будущего времени.

- возвратные — с суффиксом -ся (решившийся, мчавшийся),

невозвратные — без суффикса -ся (побудившая, построенная); - действительные — отражают признак объекта или предмета как инициатора действия, то есть тех, которые «действуют» (решившийся пловец — который решился, побудившая причина — которая побудила);

страдательные — отражают признак объекта или предмета как исполнителя действия, которые «страдают» и выполняют действие по инициативе другого (взволнованное море — которое взволновал ветер, я волнуемый — которого волнуют воспоминания).

Как существительные и прилагательные, причастия изменяются по падежам, числам, родам. У причастий:

- Падежи — именительный, родительный, дательный, винительный, творительный, предложный (пробудившийся день, пробудившегося дня, пробудившемуся дню и т.д.);

- Числа — единственное и множественное (засыпающий ребёнок, засыпающие дети);

- Рода — мужской, женский, средний (кипящий поток, кипящая вода, кипящее молоко).

Падеж, число, род причастий определяется по падежу, числу, роду существительного, с которым причастие соотносится (под развевающимся флагом — у существительного флагом и у причастия развевающимся единственное число, мужской род, творительный падеж). Полные причастия склоняются как имена прилагательные.

Некоторые причастия, как и имена прилагательные, имеют две формы:

- Полную форму — затопленные, покрытые,

- Краткую форму — затоплены, покрыты.

Начальная форма причастий — именительный падеж единственного числа мужского рода. Морфологические признаки причастий соотносят с неопределённой формой глагола, по ней определяют переходность или непереходность, совершенный или несовершенный вид.

Примеры причастий

Приведём примеры предложений с причастиями. Причастия выделены цветом.

Картина, нарисованная учеником пятого класса, была выставлена на общегородском конкурсе. Моряки не рискнули выходить во взволновавшееся бурей море. Он заметил друга, поднимающегося по ступеням на второй этаж.

Путь в тридцать километров пройден .

Здесь столько было пройдено !

Вот и пройдена половина пути.

Источник статьи: http://morphologyonline.ru/prichastie.html

Причастие знаменательная часть речи

Начальной формой причастия является форма именительного падежа единственного числа мужского рода (Им.п., ед.ч., м.р.). Обозначая признак предмета по действию, причастие сочетает признаки глагола и прилагательного.

Причастия образуются от глагола и обладают некоторыми его постоянными признаками. Причастия бывают совершенного ( прочитавший, взволнованный ) и несовершенного вида ( читавший, волнуемый ). Вид причастия совпадает с видом глагола, от которого оно образовано ( взволнованный — от глагола совершенного вида взволновать , волнуемый — от глагола несовершенного вида волновать ).

Как и глагол , причастия имеют признак времени, но для причастия этот признак является постоянным. Причастия бывают прошедшего ( слушавший ) и настоящего времени ( слушающий ). Причастий будущего времени не бывает!

Причастия от возвратных глаголов имеют те же суффиксы, что и от невозвратных, но к окончанию добавляется -ся ( тянущийся ).

Как и прилагательное , причастие согласуется с существительным в роде, числе и падеже (это его непостоянные признаки): играющий ребёнок, играющей девочке, играющим детям . Некоторые причастия, подобно прилагательным, могут образовывать краткую форму: построенный — построен, рождённый — рождён .

Все причастия делятся на действительные и страдательные. Как образуются действительные причастия настоящего и прошедшего времени читайте в конспекте «Действительные причастия». Как образуются страдательные причастия настоящего и прошедшего времени читайте в конспекте «Страдательные причастия».

Некоторые причастия отступают от общего правила их образования: расти — росший, идти — шедший, грести — гребу — грёбший, скрести — скребу — скрёбший .

Синтаксическая роль

В предложении причастия выполняют функцию:

- определения (полная форма). Сорва нн ый девочкой цветок вскоре увял.

- именной части составного сказуемого (полная и краткая форма). Цветок сорва н девочкой сегодня. (Почему здесь пишем одну Н — читайте в конспекте ТУТ).

Причастие может иметь при себе зависимые слова. Все вместе они образуют причастный оборот, который является единым членом предложения — определением . В человеке есть желания, заслуживающие уважения, и есть желания, не заслуживающие такового (М.Горький).

План морфологического разбора.

I. Часть речи, общее грамматическое значение; глагол. от которого образовано причастие это.

II. Морфологические признаки:

1. Начальная форма (Им.п., ед.ч., м.р.)

2. Постоянные признаки: а) действительное или страдательное; б) время; в) вид; г) возвратность.

3. Непостоянные признаки: а) полная или краткая форма (у страдательных причастий); б) падеж, в) число; г) род.

III. Синтаксическая роль.

ВНИМАНИЕ. Нужно различать!

Сравним: читальный зал — прилагательное, признак по назначению, и читающий человек — причастие, признак по действию; смелый — осмелевший, тёмный — темнеющий, хлопотливый — хлопочущий . Также причастия образуются при помощи свойственных только им суффиксов: –ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-), -вш- (-ш-), -ем-, -им-, -ом-, -т-, -енн– (последний встречается у прилагательных).

Алгоритм различения причастий,

прилагательных и наречий на -о / -е

◊◊◊ Иногда причастие рассматривают не как самостоятельную часть речи, а как особую форму глагола (на нашем сайте эта тема не рассматривается).

Вы смотрели конспект по русскому языку «Причастие как часть речи«. Продолжение темы «Причастие это» в следующих конспектах:

Источник статьи: http://uchitel.pro/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C-%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B8/

ПРИЧАСТИЕ

Причастие — это знаменательная часть речи, обозначающая признак предмета по действию (т.е. процессуальный признак) и выражающая это значение в грамматических категориях залога, времени, рода, числа и падежа.

Причастие — синкретичная часть речи, объединяющая признаки глагола и прилагательного.

1. При характеристике категориального значения причастия можно давать любое из имеющихся определений: причастие обозначает «признак предмета по действию» или причастие обозначает «процесс как признак предмета». В первом определе-

нии исходным является значение признака, как у прилагательного, во втором — значение процесса (действия), как у глагола.

Но в отличие от прилагательного причастие выражает процессуальный признак, т.е. признак, соотносящийся с определенным временем и указывающий на активность или пассивность действия, которое лежит в основе признака, выражаемого причастием. Глагол, в отличие от причастия, обозначает действие как процесс, а причастие выражает атрибутивный признак предмета по действию. Причастие — это синкретичная вторичная часть речи, в которой тесно переплелись признаки двух частей речи — глагола и прилагательного.

При определении части речи причастие следует отграничивать от прилагательного и местоимения, которые являются результатом переосмысления причастия в предложении: изменяются лексическое значение слова и его грамматические категории (утрачивается залоговое и временное значение, теряется переходность), т.е. происходит адъективация или прономинализация причастий. Ср.: 1) Нравился ему и Тит Никонын, остаток прошлого века, живущий под знамением венной учтивости. всеми любимый и всех любящий (И. А. Гончаров) и Когда она играла на рояле мои любимые пьесы. я с удовольствием слушал (А. П.Чехов); 2) Он выполнил данное Виктору слово познакомить его с Тоней (Н. Островский) и Ротмистр нашел, что ему следует высказаться по данному вопросу (М. Горький). Слова любимый и данное в первых предложениях каждой сопоставляемой пары являются причастиями; сходные с ними слова любимые и данному из вторых предложений каждой пары не являются причастиями: любимые (пьесы) — прилагательное, данный (вопрос) — местоимение. Анализировать их следует соответственно схеме разбора прилагательных и местоимений, однако предварительно указав (в графе «Часть речи») на то, что данное слово образовано от причастия определенного времени и залога путем перехода одной части речи в другую (морфологосинтаксический способ).

Следует разграничивать страдательные причастия настоящего времени с суффиксами -ем-, -им- и имена прилагательные с суффиксом -им-, не считая последние результатом адъективации страдательных причастий: неизлечимая (болезнь), непобедимый (воин), незаменимый (помощник). Страдательные причастия с суффиксами -ем-, -им- образуются от глаголов несовершенного вида. Прилагательные неизлечимый, непобедимый, незаменимый и др. включают в свою основу глагольные основы совершенного вида; ср.: не- излечим-ый — излечить, непобедим-ый — победить и т.п.

1. Начальной формой причастия как части речи является форма м. р., им. п., ед. ч., соответствующего залога (начальной формой причастия как именной формы глагола является инфинитив того глагола, от которого образовано причастие).

Вопрос к причастию в его начальной форме зависит от залога: к страдательному причастию возможен только вопрос какой?, так же как и к прилагательному: разбитый (какой?), любимый (какой?). К действительному причастию возможны два вопроса — на именной основе и на глагольной: читающий (какой? и что делающий?); прочитавший (какой? и что сделав- ш и й?). Вопрос к причастию в текстд отражает формообразующие категории слова — род, число, падеж, полную или краткую форму, а вопрос на глагольной основе кроме перечисленных категорий указывает также на залог, вид и время. Например: Многое можно услышать в пробуждающемся весеннем лесу (И.Соколов- Микитов). Вопросы: в каком лесу? (м. р., ед. ч., предл. п.) и в лесу что делающем? (м. р., ед. ч., предл. п., действительный залог, несовершенный вид, настоящее время).

2. При анализе причастия необходимо назвать глагол и выделить основу, от которой образовано данное причастие.

Действительные причастия настоящего времени образуются как от переходных, так и от непереходных глаголов несовершенного вида от основы настоящего времени личных форм глагола с помощью суффиксов -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ящ-) и флексий полного прилагательного -ий, -ая, -ое, -ие: ,читаГют [.читац-уті — читай-: читающий, читающая, читающее, читающие.

Действительные причастия прошедшего времени образуются как от переходных, так и от непереходных глаголов совершенного и несовершенного вида от основы инфинитива или прошедшего времени с помощью суффиксов -вш-, -ш- и флексий полного прилагательного -ий, -ая, -ее, -ие: ррочитаргь — прочита-: прочитавший, прочитавшая, прочитавшее, прочитавшие; ,высохруть — высох-: высохший, высохшая, высохшее, высохшие.

Страдательные причастия настоящего времени образуются только от переходных глаголов несовершенного вида от основы настоящего времени личных форм глагола с помощью суффиксов -ем-, -ом-, -им-: уитахют [,читай,-ут] — читай-: читаемый, читаемая, читаемое, читаемые.

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от переходных глаголов совершенного и несовершенного вида (последнее реже) от основы инфинитива или прошедшего времени с помощью суффиксов -енн-, -пн-, -т- и флексий полного прилагательного -ый, -ая, -ое, -ые. прочитать — прочита-: прочитанный, прочитанная, прочитанное, прочитанные; прошедшего времени. В тех случаях, когда основа инфинитива совпадает с основой прошедшего времени, следует использовать термин «основа инфинитива»: исписа-нн-ый образовано от основы инфинитива исписа- (инф. исписа-ть), высох-ш-ий образовано от основы прошедшего времени высох- (инф. высохну-ть).

Очень важно проследить за тем, чтобы вид исходного глагола и причастия был один и тот же. Нарушение этого правила приводит к возникновению ошибок.

3. Вид причастия остается тем же, что у исходного глагола. Вид исходного глагола определяет возможность образования причастий: от глаголов совершенного вида не образуются причастия настоящего времени.

4. Возвратность/невозвратность исходного глагола передается и причастию (вместе со значением возвратности): умываться — умывающийся; остановиться — остановившийся. Следовательно, при анализе возвратности причастия следует опираться на анализ исходного глагола.

5. Переходность/непереходность глагола определяет возможность образования причастий: от непереходных глаголов не образуются страдательные причастия. При анализе переходно- сти/непереходности самих причастий следует обратить внимание на то, что действительные причастия сохраняют свойства исходного глагола: выполнять что? — выполняющий что?, а страдательные причастия, образуясь от переходных глаголов, утрачивают переходность: перевести кого, что? — переведенный (причастие не имеет показателей переходности).

6. Категория залога причастий существенно отличается от категории залога глагола и по способу образования залоговых форм, и по их семантике. Хотя в основе классификации залогов лежат те же трехзалоговая и двухзалоговая классификации.

В причастиях выделяется два основных залога — действительный залог (действительные причастия) и страдательный залог (страдательные причастия). Залоговые формы причастий образуются с помощью специальных суффиксов, каждый из которых выражает залог и время (суффиксы многозначны):

—суффиксы действительного залога настоящего времени: -ущ- (-ющ-), -ащ- (-ЯЩ-) (читающий, поющий, любящий);

— суффиксы действительного залога прошедшего времени: -ш- (читавший, певший, несший);

—суффиксы страдательного залога настоящего времени: -ем-, «Ом-, -им- (читаемый, любимый, несомый);

— суффиксы страдательного залога прошедшего времени: -енн-, -нн-, -т- (несенный, читанный, битый).

При определении залога причастия возможно использовать любую из глагольных залоговых классификаций — трехзалоговую или двухзалоговую. Основными залогами причастий являются действительный и страдательный. Противопоставление этих залогов основывается на противопоставлении групп суффиксов — суффиксов действительного залога (-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -вш-, -Ш-), которые присоединяются к глагольной основе независимо от категории переходности/непереходности (читающий, смеющийся, читавший, смеявшийся), и суффиксов страдательного залога (-ел/-, -ом-, -гш-, -/л-, -енн-, -нн-), которые присоединяются только к основе переходного глагола.

При анализе залога причастия возникают две трудности. Первая из них: как квалифицировать причастия, образованные от непереходных глаголов с помощью суффиксов действительных причастий: спящий, спавший, сидящий, сидевший и т.п. Имея суффиксы действительных причастий, они не имеют семантики действительного залога, так как обозначают действие, не переходящее на предмет. Очевидно, следует говорить, что они имеют форму действительного залога, но не имеют значения этого залога. В данном случае мы сталкиваемся с явлением формальных категорий, т.е. таких явлений, когда формальный показатель той или иной категории есть, а значения соответствующей категории нет. Это так называемая «пустая форма».

Вторая сложность заключается в том, что причастия типа умывающийся, умывавшийся; переписывающийся, переписывавшийся имеют суффиксы действительного залога и в то же время постфикс -ся — показатель возвратности. «В причастиях сохраняются залоговые значения производящих глаголов»1. Из этого следует, что у причастий должно быть выделено не два, а три залога — в соответствии с трехзалоговой классификацией глаголов — действительный, страдательный и возвратно-средний. Но в этом случае следует развивать аналогию залогов в глаголе и причастии еще дальше: причастие переписывавшаяся в сочетании статья, переписывавшаяся мною три раза должно считаться страдательным. Следовательно, страдательный залог причастия может быть образован не только с помощью суффиксов -ем-, -им-, -енн-, -ни-, -т-, но и с помощью возвратного причастия плюс творительный субъекта: действительное причастие + -ся + тв. п. со значением субъекта: (ікнига) читающаяся детьми.

По двухзалоговой классификации выделяются два залога (полная аналогия с глаголом): действительный залог (с соответствующими суффиксами) независимо от переходности/непереходности, от возвратности/невозвратности при наличии активного действия, совершаемого предметом, названным тем существительным, от которого зависит причастие: читающий, гуляющий, умывающийся, улыбающийся, улыбавшийся (различие в функции -ся не учитывается), и страдательный залог (с присущими ему суффиксами), образованный от переходных глаголов (читаемый, телеграфируемый, разбитый, очищенный и т.д.), а также страдательные формы с -ся и творительным субъекта, хотя суффиксы остаются действительными: Письмо, читавшееся всей семьею много раз, запомнилось всем почти слово в слово.

7. Категория времени причастий существенно отличается от категории времени глагола.

Будущего времени у причастий нет, как это отмечается в учебных пособиях и научных грамматиках. Однако в современном русском языке наблюдается тенденция к образованию причастий с суффиксами -ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-, -ем-, -им- от глаголов совершенного вида: откроющийся (открыться), потребующийся (потребоваться), взволнующий (взволновать). Как отмечают исследователи, число таких употреблений растет[58]: Я мог бы привести сотни отрывков из книг Грина, взволнующих каждого, не потерявшего способности волноваться перед зрелищем прекрасного. (К. Паустовский); Валентин поставил ногу так, чтобы она вошла в щель откроющейся двери (В. Франюк). В подобных случаях следует характеризовать абсолютное время как будущее.

Определенные затруднения вызывает анализ относительного времени. Относительное время появляется у причастий только в предложении и только в том случае, если причастие является определением. В таких случаях форма причастия выражает два времени: абсолютное прошедшее или настоящее и относительное со значением предшествования, одновременности, последовательности: От берега тянуло запахом зернистого тающего снега (К. Паустовский). Причастие тающего имеет форму настоящего абсолютного времени (суффикс -ющ-) и относительного со значением одновременности действия с действием глагола-сказуемого: Трещат печи, пахнет яблоками, чисто вымытыми полами (К. Паустовский). Причастие вымытыми имеет форму абсолютного прошедшего времени и относительного со значением предшествования.

При анализе категории времени причастий в предложении следует разграничивать морфологическую категорию времени причастия и синтаксическое время сказуемого: книга была прочитана, книга прочитана, книга будет прочитана — причастие прочитана во всех трех предложениях имеет форму прошедшего времени (суффикс а синтаксическое время сказуемого, выраженное глаголом-связкой быть, в каждом из трех предложений свое — прошедшее, настоящее и будущее, и только в первом предложении значения времени причастия и сказуемого совпадают.

8. Действительные причастия имеют только полную форму, страдательные — и полную, и краткую. При анализе краткой формы причастий следует помнить, что морфологически она подобна краткой форме качественных прилагательных: изменяется по родам и числам и не изменяется по падежам (категории падежа не имеет).

10—12. Род, число, падеж причастий аналогичны роду, числу и падежу имен прилагательных и определяются по аналогичным категориям имени существительного, от которого зависит причастие (показателем рода, числа и падежа служит окончание причастия).

13. Словои зменительная система причастия (парадигма) состоит из парадигмы склонения (если учитывать залоговые формы причастий — действительные и страдательные, то парадигма склонения состоит из 48 членов). Помимо парадигмы склонения причастия имеют парадигмы времени, залога, рода, числа.

Практически нерешенным остается вопрос об изменении причастия как части речи по глагольным категориям времени и залога. Являются ли категории времени и залога классифицирующими или словоизменительными для причастия как части речи? К сожалению, в учебных пособиях ничего об этом не говорится. В пособии для учителей время и залог относятся к постоянным признакам, т.е. к классифицирующим, а не словоизменительным[59]. Но признать, что словоформы читающий, читавший, читаемый, читанный — это разные слова, вряд ли возможно, так как они имеют одинаковое лексическое значение. Очевидно, следует признать категории времени и залога словоизменительными, совмещающими словообразовательные и формообразующие (словоизменительные) функции.

Словоформа в тексте.

2. Начальная форма причастия; вопрос к начальной форме причастия; вопрос к словоформе в тексте.

Образцы анализа причастий

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны, Неведомый сын удивительных вольных племен! Как прежде скакали на голос удачи капризной,

Я буду скакать по следам миновавших времен.

Хорошо по жизни пронести Счастье, не затронутое пулей,

Верность, не забытую в пути.

(Ю. Друнина)

| Словоформа в тексте | 1) задремавшей <отчизны) | 2) <не) затронутое <счастье) |

| 1. Часть речи | причастие | причастие |

| Категориальное значение | обозначение признака по действию (процесса как признака) | обозначение признака по действию (процесса как признака) |

| 2. Начальная форма | задремавший (м. р., им. п., ед. ч.) | затронутый (м. р., им. п., ед. ч.) |

| Вопрос к начальной форме | какой? | какой? |

| Вопрос к словоформе в тексте | какой? (глагольный вопрос что сделавшей? малоупотребителен) | какое? (глагольный вопрос что сделанное? задать нельзя) |

| 3. Глагол, от которого образовано причастие | образовано от глагола задремать | образовано от глагола затронуть |

| Основа глагола, от которой образовано причастие | образовано от основы инфинитива задрема- | образовано от основы инфинитива затрону- |

| Суффикс причастия | образовано с помощью суффикса -вш- | образовано с помощью суффикса -т- |

| 4. Вид | совершенный | совершенный |

| Показатель вида | образовано от глагола совершенного вида | образовано от глагола совершенного вида |

| 5. Возвратность/невоз- вратность | невозвратное | невозвратное |

| Функция и значение постфикса -ся | не имеет постфикса -ся | не имеет постфикса -ся |

| 6. Переходность/непе- реходность | непереходное | непереходное | |

| Показатель переход но- сти/непереходности | образовано от непереходного глагола | образовано от переходного глагола, но не может иметь при себе дополнение в вин. п. без предлога | |

| 7. Залог | действительный | страдательный | |

| Показатель залога | имеет суффикс действительного причастия -вш- | имеет суффикс страдательного причастия -т- | |

| 8. Время | абсолютное гическое) | прошедшее | прошедшее |

| относитель ное | предшествующее к глаголу-сказуемому буду скакать | предшествующее к пронести | |

| Показатель времени | суффикс -вш- | суффикс -т- | |

| 9. Полная/краткая форма | полная | полная | |

| Показатель формы | окончание -ей | окончание-ое | |

| 10. Род | женский | средний | |

| 11. Число | единственное | единственное | |

| 12. Падеж | родительный | винительный | |

| Показатель рода, числа, падежа | 1) окончание -ей 2) формы рода, числа и падежа сущ. отчизны | 1) окончание -ое; 2) формы рода, числа и падежа сущ. счастье | |

| 13. Парадигма склонения | полная парадигма склонения по родам, числам и падежам (24 члена); парадигма времени неполная, нет форм наст, вр.; парадигма залоговых форм неполная — нет страд, и возвр.- сред. залога | полная парадигма склонения (24 члена); неполная парадигма времени — нет форм наст, вр.; парадигма залоговых форм неполная — нет возвр.- сред. залога | |

3. Глагол, от которого образовано причастие; основа глагола, от которой образовано причастие (основа инфинитива/основа настоящего времени глагола); суффикс причастия.

4. Вид причастия; показатель вида.

5. Возвратность/невозвратность причастия; функция и значение постфикса -ся.

6. Переходность/непереходность причастия; показатель пере- ходности/непереходности.

7. Залог причастия; показатель залога.

8. Время причастия (абсолютное, морфологическое; относительное, синтаксическое); показатель времени.

9. Полная/краткая форма причастия; показатель формы.

11. Число причастия.

12. Падеж причастия; показатель рода, числа, падежа причастия.

13. Парадигма склонения причастия.

Комментарии к таблице 8

Анализ причастий зависит от того, считается ли причастие формой глагола или самостоятельной частью речи (синкретичной по своей природе, объединяющей признаки глагола и прилагательного). Если причастие считается формой глагола, то в схему анализа должны быть включены общие классифицирующие характеристики исходного глагола, его начальная форма, указание на классы, спряжение и т.д. Если причастие считается самостоятельной частью речи, то характеристики глагола излишни и в схему включено только указание на глагол, от которого образовано анализируемое причастие, называется основа, от которой оно образовано, а также суффикс, с помощью которого оно образовано.

Выделяя словоформу из те кета, вместе с ней нужно выписывать и существительное, от которого зависит причастие, а также вспомогательные глаголы, которые вместе с причастием образуют один член предложения: <мост будет) построен, <малина кажется) поспевшей. И существительные, и вспомогательные глаголы заключаются в скобки.

Источник статьи: http://sci.house/russkiy-yazyik-scibook/prichastie-72152.html