глагол

ГЛАГОЛ м. слово, речь, выражение; || словесная речь человека, разумный говор, язык. || Грам. часть речи, разряд слов, выражающих действие, состояние, страдание. Жить по глаголу (т. е. Божию), арх. в дружбе, согласии, в мире. Глаголать, глаголовать что, говорить, сказывать, рещи; || многословить. Св. Егорий-свет глаголует, песня. Глаголаться, быть сказываему, говориться; || сказываться чем, называться; именовать себя. Глаголемый, сказываемый; || называемый или именуемый. Глаголание, глагольство, глагольствование ср. высокопарные речи; говорение, сказыванье. Во многом глаголании несть спасения. Глагольник или глаголатель м. глаголательница ж. кто глаголет. Глаголивый, говорливый, беседливый. Глаголь м. название буквы Г в славянской и русской. азбуке. Аз-алашки, буки-букашки (барашки), веди валяшки, глагол-голяшки, т. е. долгая, скучная, всем извстная песня. || Виселица, которая обычно ставится в виде буквы Г. Он на глаголь лезет, хоть на виселицу. || Того же вида леса, или костыль, вставленный в стену; брус с бегами (блокам), журавец, жаравец, для подъема тяжестей; такой же столбик или стойка с перекладиной, на мельнице, для поддержки ковша; стойка с плицей, на барках, для отливки воды. Поворотный глаголь, стойка с перекладиной, вращающаяся на пятке, для подъема вверх тяжести и отвода ее в сторону; род подъемных кранов. || Смотреть глаголем, крючком, ябедником, сутягой. Глагольный, относящийся ко глаголу или к глаголю. Глаголита ж. глаголица или азбука глагольская, глаголитская, глаголитическая, южно-славянская древняя азбука и письмо, противопол. кириллица.

Источник статьи: http://gufo.me/dict/dal/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BB

10 удивительных глаголов из словаря Владимира Даля

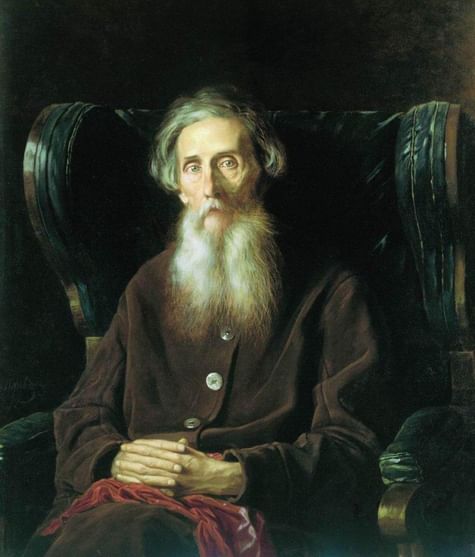

22 ноября 1801 года в поселке Луганский завод в семье обрусевшего датчанина Ивана (Иоганна) Даля появился на свет старший сын Владимир. Первоначальное образование будущий составитель Толкового словаря получил на дому, а в тринадцать лет был отдан в петербургский Морской кадетский корпус, который и окончил в звании мичмана. Несколько лет Даль бороздил моря, а после продолжил образование в Дерптском университете на медицинском факультете.

Во время Русско-турецкой войны был военным врачом, оперировал раненых в полевых условиях. После, уже на гражданке, он увлекся литературой и начал писать под псевдонимом Казак Луганский. Даль много путешествовал по России, попутно овладевая разными знаниями и профессиями. Он был этнографом, ботаником и зоологом. Был членом Петербургской академии наук и учредителем Русского географического общества. Издал сборник «Пословицы русского народа». Но в историю вошел благодаря грандиозному труду, которому посвятил 53 года своей жизни, — Толковому словарю живого великорусского языка, который стал подспорьем для всех последующих поколений школьников, студентов, филологов — и просто людей, интересующихся родным языком.

10 глаголов из словаря Даля для тех, кто мечтает стать культурным бобыней *

БАЛЕНТРЯСИТЬ, белендрясить (арх., перм., вологодск.). Лясничать, балясничать, говорить забавные пустячки, точить балы, рассказывать, занимать беседу.

ВЫГРЕЗИТЬСЯ. Покончить грезы свои, проснуться, протрезвиться, опомниться, прийти в себя. Он в 50 лет еще не выгрезился.

ЖУПЕТЬ (олон.). Петь пташкою. Соловушка в садике жупит, возжупляет (песня).

ЗАЗИДАТЬ, заздать (что). Начинать строить, закладывать, полагать основание зданию.

НАГАЛИТЬ (сев.), нагалушить (вят.). Нашутить, насмешить, насказать много забавного.

ОБЫТЕТЬ (где). Прижиться, сродниться с местом, с землею, считать себя прирожденным, коренником. Деды наши вышли из Орловской, а мы тут обытели, стали сибиряками.

РАСФАРФОРИТЬСЯ. Разодеться щегольски.

СВАХЛЯТЬ. Смастерить кой-как, как ни попало.

ХОХОНИТЬСЯ (вят.). Пышно, старательно наряжаться. Она дочку-то так хохонит, что беда!

ЧЕБУРАХАТЬ, чебурахнуть (что), чебурыхнуть (сиб.). Бросить, кинуть, опрокинуть с громом, грохнуть, шлепнуть.

* БОБЫНЯ (об., тул., влад.). Надутый, чванный, гордый, спесивый человек.

Источник статьи: http://www.culture.ru/materials/68118/10-udivitelnykh-glagolov-iz-slovarya-vladimira-dalya

Русский [ править ]

да́ли (глагол) [ править ]

- МФА: [ ˈdalʲɪ ]

- форма прошедшего времени первого, второго и третьего лица множественного числа изъявительного наклонения глагола дать ◆ — Надежда, Вера и Любовь! — повторил Всеслав, покачивая недоверчиво головою. — Ах, счастлив тот, кто заключает их в душе своей! Но разве это имена? … ты издеваешься надо мною. — О, нет, нам да́ли эти имена в Византии. Прежде мы не так назывались: меня звали Всемилою, а сестёр моих Премиславою и Светланою; но эти имена языческие: ими грешно называться. М. Н. Загоскин, «Аскольдова могила», 1833 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ — Лишить слова! — крикнул Раздутый. — Регламент, регламент! — закричали многие. Белокурый пожал плечами, улыбнулся и замолчал. Ах, мне было невыносимо, что ему не да́ли договорить! 〈…〉 Чего стоили все эти склоки по сравнению с научной истиной! И. Грекова, «Без улыбок», 1975 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ О том, что да́ли России петровские преобразования, со всей определённостью сказало время. Известный историк и публицист второй половины XVIII века Михаил Михайлович Щербатов считал: путь, пройденный страной при Петре, без него пришлось бы преодолевать два столетия. Николай Михайлович Карамзин в начале XIX века полагал, что на это потребовалось бы шесть столетий. Н. Павленко, «…На троне вечный был работник» // «Наука и жизнь», 2006 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

да́ли (существительное) [ править ]

- МФА: [ ˈdalʲɪ ]

- форма родительного, дательного или предложного падежа единственного числа существительного даль ◆ Как прекрасна жизнь и как трудно жить. Но он никогда не ныл, не жаловался. Никогда не думал о будущем как о туманной розовой да́ли , которая, может быть, даст людям блаженное отдохновение. Р. Я. Райт-Ковалёва, «Роберт Бёрнс», 1959 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ … а когда выйдет журнал с этими строчками, бесстрашная путешественница будет находиться от родных берегов так высоко и так далеко, что от одной мысли о такой выси и о такой да́ли у человека может закружиться голова. 〈…〉 Межпланетная станция с огневым вымпелом Советского Союза стремительно несётся к планете Венера … Мих. Алексеев, «Ошеломляюще» // «Огонёк», 1961 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

- МФА: [ ˈdalʲɪ ]

- форма именительного или винительного падежа множественного числа существительного даль ◆ И со всех сторон, по всему окоёму, были густые зелёные, голубые и дымчатые синие да́ли — тайга. Тайга как бы хотела показать, как ничтожен в сравнении с нею этот (как его?) городишко Тайшет. А. В. Жигулин, «Чёрные камни», 1988 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Снова тоскует один человек, снова чего-то жаль, снова едет кто-то куда-то, может, обозом, может, на плоту, может, и пешком идёт в да́ли дальние. В. П. Астафьев, «Последний поклон», 1968–1991 гг. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Проникновение человека в да́ли космоса ограничено природой, так как он встроен в биосферу своей планеты, и всякое стремление приспособиться к чуждым для него условиям обитания ведёт к созданию существа иного вида, отличного от нас. В. Лебедев, «Не потерять бы нам человечность…» // «Наука и жизнь», 2007 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

дали́ (существительное) [ править ]

- МФА: [ dɐˈlʲi ]

- форма местного падежа единственного числа существительного даль ◆ … нынче, кроме того, особенно любят и хвалят «тёмный» труд, полезный и непритязательный, где-нибудь в дали́ , в глуши и неизвестности. К. Н. Леонтьев, Сдача Керчи в 55-м году, (Воспоминания военного врача), 1887 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Милый мой идёт среди пустыни // В знойном море красного песка… // Знаю я, в дали́ туманно-синей // Ждёт его пустыня и тоска… Максим Горький, «Дети солнца», (сцены), 1905 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы) ◆ Наука бурлит ожидаемыми открытиями, призраки которых на мгновения возникают перед нашим мысленным взором, как флуктуации в вакууме 〈…〉 Пока же они лишь смутно брезжат в дали́ времён, едва угадываются — как неизвестные ещё элементы в пустовавших клеточках таблицы Менделеева. «Открытия возможны!» // «Знание — сила», 2009 г. (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)

Источник статьи: http://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%B8

Вдаль или в даль, как правильно писать? Примеры

Наречие «вдаль» и существительное «в даль» различаем в контексте.

Эти слова звучат одинаково, но пишутся по-разному, так как принадлежат к разным частям речи.

Чтобы выбрать слитное или раздельное написание, «вдаль» и «в даль», определим в контексте их часть речи.

Раздельное написание слова «в даль»

Рыбак, рекомендовавший мне это, сплюнул в сторону, посмотрел в голубую даль моря и меланхолически замурлыкал себе в бороду какую-то песню (Максим Горький. На соли).

Слово «даль» обладает вещественностью, отвечает на вопрос: что? Оно обозначает расстояние, горизонт, путь. В контексте у него есть определяющие слова:

- в даль какую? голубую (согласованное определение);

- в даль чью? моря (несогласованное определение).

Все эти морфологические и синтаксические признаки позволят утверждать, что анализируемое слово является существительным.

В даль свою пустынную плывёт (Анатолий Бергер. Продрогшие созвездия).

Я с грустью посмотрела в даль коридора (В. Г. Врублевская. Еще один шанс).

Когда твой поезд, с ровным шумом, мелькнул и стал вонзаться в даль, а я стоял, доверясь думам, меня так нежила печаль (В. Брюсов).

Гляжу и глазам своим не верю. Поплыл мой кораблик в речную даль. Вот он всё меньше и меньше, вот уже стал крохотной белой точкой, мелькнул и скрылся (Г.А. Скребицкий. Длиннохвостые разбойники).

Отметим, что в словосочетаниях «всматриваться в даль», «вглядываться в даль» употребляется существительное в форме винительного падежа с предлогом.

Слитное написание слова «вдаль»

В контексте научимся отличать от существительного в падежной форме с предлогом однокоренное наречие «вдаль», которое пишется слитно согласно орфографическому правилу:

- смотреть вдаль — уходить в даль лесную;

- нырнуть вглубь — попасть в глубь реки;

- глянуть вверх — посмотреть в верх горы;

- стоять внизу — в самом низу подола;

- находиться вверху — стоять в верху здания;

- поднять лицо кверху — прикрепить к верху деревца;

- поначалу засмущаться — по началу произведения.

Понаблюдав за сочетаемостью наречий, укажем, что они не имеют зависимых слов и определяют глагол, от которого можно задать к ним обстоятельственный вопрос:

Примеры предложений

Он смотрел куда-то вдаль, через и мимо коренастых приволжан (Максим Горький. Два босяка).

Теперь он снова разглядел её, но она отступила вдаль и выглядела уже по-другому (Джек Лондон. Белый Клык).

Все также делила надвое долину убегающая вдаль дорога, зеленели посадки кустов свала слева, а направо расстилалась голубизна огромного озера, края которого скрывались за многочисленными скалистыми островами (Юрий Иванович).

Ты жадно смотришь вдаль (Валерий Брюсов).

Туман подернул поверхность речки, обтекающей кругом холма, на котором воздымаются твердыни, и она, гремя, бежала вдаль сереброчешуйною змейкою (А. А. Бестужев-Мерлинский. Замок Нейгаузен).

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/orfografiya/pravopisanie/vdal-ili-v-dal-primery.html

ГЛАГОЛ

ГЛАГОЛ м. слово, речь, выражение; | словесная речь человека, разумный говор, язык. | Грам. часть речи, разряд слов, выражающих действие, состояние, страдание. Жить по глаголу (т. е. Божию), арх. в дружбе, согласии, в мире. Глаголать, глаголовать что, говорить, сказывать, рещи; | многословить. Св. Егорий-свет глаголует, песня. -ся, быть сказываему, говориться; | сказываться чем, называться; именовать себя. Глаголемый, сказываемый; | называемый или именуемый. Глаголание, глагольство, глагольствование ср. высокопарные речи; говорение, сказыванье. Во многом глаголании несть спасения. Глагольник или глаголатель м. -ница ж. кто глаголет. Глаголивый, говорливый, беседливый. Глаголь м. название буквы Г в славянской и русской. азбуке. Аз-алашки, буки-букашки (барашки), веди валяшки, глагол-голяшки, т. е. долгая, скучная, всем извстная песня. | Виселица, которая обычно ставится в виде буквы Г. Он на глаголь лезет, хоть на виселицу. | Того же вида леса, или костыль, вставленный в стену; брус с бегами (блокам), журавец, жаравец, для подъема тяжестей; такой же столбик или стойка с перекладиной, на мельнице, для поддержки ковша; стойка с плицей, на барках, для отливки воды. Поворотный глаголь, стойка с перекладиной, вращающаяся на пятке, для подъема вверх тяжести и отвода ее в сторону; род подъемных кранов. | Смотреть глаголем, крючком, ябедником, сутягой. Глагольный, относящийся ко глаголу или к глаголю. Глаголита ж. глаголица или азбука глагольская, глаголитская, глаголитическая, южно-славянская древняя азбука и письмо, противопол. кириллица.

Смотреть что такое ГЛАГОЛ в других словарях:

ГЛАГОЛ

(лат. verbum) — часть речи, выражающая грамматическое значение действия (т. е. признака подвижного, реализующегося во времени) и функционирующая по преимуществу в качестве сказуемого. Как специфически предикативное слово Г. противопоставлен имени (существительному); само выделение частей речи в античной (уже у Платона), др.-ннд., араб, и др. лингвистич. традициях началось с функционального разграничения имени и Г. Вместе с тем формообразование Г. (спряжение) не во всех языках четко противопоставлено формообразованию имени (особенно прилагательного), а набор грамматич. категорий Г. является далеко не одинаковым в разных языках. Во мн. языках различают собственно Г. и т. иаз. вербонды. Собственно Г., или финитный Г. (лат. verbum finitum), используется в предикативной функции и, т. о., в языках типа русского обозначает «действие» не отвлеченно, а «во время его возникновения от действующего лица» (А. А. Потебня), хотя бы в частном случае и «фиктивного» (ср. «светает»). В соответствии со своей функцией финитный Г. характеризуется тем или иным набором специфически предикативных грамматич. категорий (время, вид, наклонение, залог), а во мн. языках также согласоват. категориями (повторяющими нек-рые категории имени и местоимения). Вербонды (по др. терминологии — нефинитные формы Г.) совмещают нек-рые черты и грамматич. категории Г. с чертами др. частей речи — существительных, прилагательных или наречий. Вербонды выступают в качестве разл. членов предложения, а также в составе аналитич. финитных форм и нек-рых близких к ним конструкций. К вербоидам относят инфинитивы (и др. «имена действия» — герундий, масдар, супин), причастия и деепричастия. В нек-рых языках нет морфология, противопоставления фниитиых и иефинитных форм; форма Г., выступая в непредикативной функции, получает особое синтаксич. оформление. Так, в кит. яз. Г., функционируя в качестве определения, обязательно присоединяет частицу, как бы аннулирующую свойственную ему предикативность (ср. wo kan shu ‘Я читаю книгу’ и wo kan de shu ‘читаемая мною книга’). Семантико-грамматич. разряды глаголов выделяются на основании разл. признаков. Знаменательные Г. противостоят служебным (т. наз. связкам) и вспомогательным Г., используемым в составе аналитич. глагольных форм. По признаку семантически обусловленной способности «открывать вакансии» для актантов все Г. делятся также на ряд в а л е н т-ностных классов, соотв. фор-мально-логич. классам одноместных а многоместных предикатов (см. Валентность). Так различают одновалентные Г. («спит» — кто? «существует» — кто или что? «знобит» — кого?), двухвалентные («читает» — кто что? «любит» — кто кого или что? «хочется»— кому чего?), трехвалентные («дает» — кто? кого или что? кому?) и т. д. Особую группу составляют «нуль-валентные» Г., обозначающие некую нечленимую ситуацию и потому неспособные иметь хотя бы один актант («светает», «морозит»). Учитывается также качеств, природа отношений между Г. и его актантами. Напр., среди трехвалентных Г. выделяют Г. с адресатом («дает»), Г. с орудием («режет» — кто? что? чем?), Г. лишения («отнимает» — кто? что? у кого?) и т. д. Многозначные Г. в разных значениях могут принадлежать к разным группам. Так, «писать» в значении ‘наносить письм. знаки на к.-л. поверхность’ задает схему предложения «кто? что? чем? (и на чем?)», а в значении передачи информации — схему «кто? кому? о чем?». С приведенной классификацией перекрещиваются другие — по способности Г.-сказуемого иметь подлежащее (т. наз. личные и безличные Г.) и по способности принимать дополнение (перех. и неперех. Г.). Личные Г., т. е. способные употребляться с подлежащим, составляют большинство Г. самой разной семантики. Безличные, т. е. не сочетающиеся с подлежащим (в нек-рых языках сочетающиеся только с формальным подлежащим типа англ. it о it is raining ‘идет дождь’), — это иульвалентиые Г. и все те одно- и многовалентные, первый актант к-рых не получает статуса подлежащего (обычно они обозначают некие непроизвольные состояния живого существа: «меня знобит», «мне везет», «мие хочется яблок»). В языках, где Г. согласуется с подлежащим, безличные Г. морфологически характеризуются дефектностью парадигмы лица, числа (и рода): представлено только 3-е л. ед. ч. и (в рус. и нек-рых др. языках) ср, род («меня знобило»). Переходные Г. получают (ила. могут получать) прямое дополнение (обычно они обозначают действия над к.-л. объектами, материальными ила идеальными, их восприятие, эмоции по отношению к ним и т. п.: «шью пальто», «решаю вопрос», «вижу лес», «люблю детей», «даю книгу брату»). К переходным относятся и те одновалентные Г., единств, актант к-рых принимает форму прямого дополнения («меня знобит»). Непереходные Г. не сочетаются с прямым дополнением («брат спит»), но могут иметь др. типы дополнений («радуюсь весне», «любуюсь закатом», «отступаю от правил»), наз. косвенными. Г., требующие косвенного дополнения, объединяют в группу косвенно-переходных. В нек-рых языках перех. и неперех. Г. разграничиваются морфологически: переходные имеют особые формы объектного спряжения (напр., в венг. яз.) и даже двойное (иногда и тройное) согласование — с подлежащим, прямым дополнением (и с косвенным дополнением), ср. груз, deda me m-zrdi-s ‘мать меня воспитывает’, deda sen g-zrdi-s ‘мать тебя воспитывает’, где глагольное окончание -s указывает на 3-е л. ед. ч. субъекта, а префиксы т- и g- соответственно на 1-е и 2-е л. ед. ч. объекта. В др. плоскости лежит разделение Г. на динамические и статические. Динамические обозначают действия в прямом смысле слова («рублю», «пишу», «бегу») или же события и процессы, связанные с теми или иными изменениями («чашка разбилась», «дерево растет», «сиег тает»). Статические обозначают состояния, зависящие от воли субъекта («стою») либо не зависящие от нее («болею», «мерзну»), отношения («соответствует», «превосходит»), проявления качеств и свойств («трава зеленеет» в значении ‘видится зеленой’). Дииамич. и статич. глаголы разграничиваются своим употреблением, а в нек-рых языках (китайском, ряде кавказских) статич. глаголы (или отд. их группы) обособляются и морфологически: они имеют более бгдный состав форм и в ряде отношений сближаются с именами. Динамич. Г. могут быть «предельными» и «непредельными». Предельные обозначают действия, направленные к пределу и исчерпывающие себя с его достижением («свеча догорает/догорела», «я наполняю/наполнил стакан водой»). Непредельные обозначают действия, не предусматривающие предела в своем протекании («смеюсь», «беседую»). Есть промежуточная группа «двойственных» Г., выступающих и в предельном, и в непредельном значении (ср. «пишу/написал книгу», «курю/выкурил папиросу» и непредельное значение «пишет хорошо», «много курит»). Г. состояния, отношения и т. д. являются непредельными. В слав, языках предельные глагольные значения функционируют и в сов., и в несов. виде, либо, реже, в одном совершенном (в рус. яз., напр., «отшумел», «рухнул»), а Г. с непредельным значением выступают только в несов. виде. Особую группу составляют в слав, языках т. наз. ограничительные Г. типа «поспал», «проболел», в к-рых течение действия, непредельного по своему характеру, ограничивается внеш. пределом — определ. «порцией времени» («поспал часок», «проболел всю зиму»). В герм, и ром. языках предельность/не-предельиость отражается на значении и на возможности атрибутивного употребления причастия, используемого в формах аналитич. перфекта, иа временных значениях форм пассива, а также на сочетаемости с нек-рыми обстоятельствами. Наконец, выделяются еще более дробные разряды, т. наз. способы действия (взаимодействующие с категорией вида), напр. в рус. яз. начинательный («запел», «побежал»), многократный («певал»), одноактный («толкнул»), однонаправленного перемещения («бежал», «нес»), ненаправленного перемещения («бегал», «носил»), кумулятивный («накупил», «набедокурил»), дистрибутивный («перепробовал», «пооткрывал») и др. В языках с богатой морфологией наблюдается подразделение Г. на фор-мальио-грамматич. разряды типа «тематического» и «атематического» спряжения древних индоевропейских, «сильного» и «слабого» спряжения германских, 1 и 11 спряжения рус. языков. По формально-морфологич. основаниям выделяются и такие группы, как возвратные Г. и отложительные (депонентные) Г., хотя обычно эти группы характеризуются и семантико-синтаксич. признаками (непереходностью и др.). Ш Мещанинов И. И., Глагол, М. —Л., 1949; Яхонтов С. Е., Категория глагола в кит. языке. Л., 1957; И с а ч е н-к о А. В., Грамматич. строй рус. языка в сопоставлении с словацким. Морфология, ч. 2. Братислава, 1960; X о л о д о-в и ч А. А., О предельных и непредельных глаголах, в кн.: Филология стран Востока, [Л.1. 1963; Бон дар ко А. В., Б у л а-иин Л. Л.. Рус. глагол. Л., 1967; По-т е б н я А. А., Из записок по рус. грамматике, т. 4, в. 2. Глагол, М.. 1977; П е р е л ь-мутер И. А., Общемндоевроп. и греч. глагол, Л., 1977; Иванов В я ч. В с, Слав., балт. и раннебалкан. глагол, М., 1981; Семантич. типы предикатов, М., 1982; Якобсон Р. О., О структуре рус. глагола, в его ки.; Избр. работы. М.. 1985; К а г с е v-ski S.. Systeme du verbe russe, Prague, 1927; Dubois J., Grammaire structurale du fran-cais. v. 2, Le verbe, P., 1967; V e n d 1 e r Z., Verbs and times, в его ки.: Linguistics in philosophy, Ithaca — N. Y., [1967]; Leech G. N.. Meaning and the English verb, [L.. 1971]; Danes F., К strukture slovesnych vyznamu, в кн.: Jazykovedne studie, 12. Brat., 1974; V e у г e n с J.. Etudes sur le verbe russe. P., 1980: Allen R. L., The verb system of present-day American English, В.- N. Y.- Amst.. 1982. Ю. С. Маслов. смотреть

ГЛАГОЛ

ГЛАГО́Л — одна из осн. знаменательных частей речи, обозначающих процессуальный признак предмета — действие (ср. строить, читать, гулять), состояние (ср. болеть, спать, лежать) или отношение (ср. стоять, преобладать, зависеть), характеризующаяся грамматич. категориями вида, залога, наклонения, времени, лица. Г. может выступать в 4-х осн. формах, различающихся по своим морфологич. и синтаксич. свойствам: личным (предикативным, спрягаемым) формам Г. противостоят его неличные (непредикативные, неспрягаемые) формы, к к-рым относятся инфинитив, причастие и деепричастие; ср. гуляю, гулять, гуляющий, гуляя. Единство осн. форм Г. опирается на особенность лексич. значения, стандартизованности формальных соотношений, наличии у них категорий вида и залога, совпадении подчинит. синтаксич. свойств; ср. читаю/ читать/ читающий/ читая книгу, но чтение книги; долго болеет/ болеть /болея, но долгая болезнь.

Главенств. положение среди осн. форм Г. занимают личные формы, к-рые выступают только в функции сказуемого и выражают значение процессуального признака в наиб. чистом виде. Они располагают полным набором глаг. категорий и могут спрягаться, т. е. изменяться по наклонениям (ср. читаю, читай, читал бы), в изъявит. наклонении — по времени (ср. читал, читаю, буду читать) и в зависимости от наклонения и времени — по числам и родам (ср. читал, читала, читали). Личные формы Г. нередко рассматриваются как собственно глагол в противоположность неличным формам, совмещающим признаки Г. с признаками др. частей речи (Ю. С. Маслов, А. И. Смирницкий, И. Е. Аничков).

Инфинитив, называемый также неопредел. формой Г., представляет собой обобщенное наименование действия и в синтаксич. отношении отчасти сближается с отглагольными существительными (с к-рыми он связан по происхождению); ср. курить вредно — курение вредно. Причастие сочетает признаки Г. и прилагательного: как и прилагательное, оно изменяется по числам, родам, падежам, согласуясь в этих формах с определяемым существительным.; ср.убитый солдат, убитого солдата, убитым солдатом. Деепричастие, обозначая добавочное действие, служащее обстоятельств. характеристикой глагола-сказуемого, сочетает признаки Г. и наречия; ср. шел, опустив голову. Неличные формы Г. не изменяются по наклонениям и лицам. Инфинитив и деепричастие обладают только общеглаг. категориями вида (ср. строить — построить, строя — построив) и залога (ср. приглашать — приглашаться, построив, будучи построен), а у причастий различаются формы наст. и прош. времени (ср. читающий — читавший, читаемый — читанный).

Г. отличаются от др. частей речи сложностью своего морфологич. строения. Наряду с окончаниями лица, числа и рода (а также падежа у причастий) у Г. выделяются формообразующие суффиксы прош. времени, косвенных наклонений, причастия и деепричастия, ср. чита-л-а, пиш-и, построенн-ый, погуля-в. Подавляющее большинство Г. имеет 2 основы. Одни формы Г. образуются от основы наст. времени, как правило, оканчивающейся на согласный (ср. гор-ят, гор-ящ-ий, гор-и), другие — от основы прош. времени (основы инфинитива), к-рая у большинства Г. оканчивается на гласный (ср. горе-л, горе-ть, горе-вш-ий).

Грамматически значимыми являются подразделения Г. на личные и безличные, переходные и непереходные, определенные и неопределенные. В лексико-грамматич. разрядах личных и безличных Г. отражается наличие у Г. всех форм лица (ср. сижу, сидишь, сидит) или только одной (ср. светает). Семантико-синтаксич. признак переходности, лежащий в основе деления Г. на переходные и непереходные, является осн. фактором, обусловливающим возможность образования соотносит. форм страдат. залога (ср. строить дом — дом строится), непереходные Г., за немногими исключениями, таких форм не имеют. Различения предельных и непредельных Г. обозначают состояния, отношения и действия, не предполагающие в своем протекании однозначного предела, по достижении к-рого они должны прекратиться, и выступают только в несов. виде, ср. лежать, зависеть, гулять. Предельные Г. выражают либо направленность действия к такому пределу (в несов. виде), либо его достижение (в сов. виде) и способны образовать вид пары, ср. читать/ прочитать письмо, строить/построить дом.

В определении границ Г. существуют нек-рые расхождения. Так, причастие и деепричастие нередко выделяются в особые части речи (Д. Н. Овсянико-Куликовский, А. Н. Тихонов) или рассматриваются в качестве разновидностей прилагательных и наречий (В. А. Богородицкий, В. В. Виноградов). С др. стороны, в число форм Г. иногда включаются глаг. междометия типа прыг, хвать (А. М. Пешковский, А. Н. Гвоздев, А. Н. Тихонов).

Лит.: Пешковский А. М. Рус. синтаксис в научном освещении. М., 1956; Панов М. В. О частях речи в русском языке. // Филологич. науки. 1960. № 4; Буланин Л. Л. Структура рус. глагола как части речи и его грамматич. категории // Спорные вопросы рус. языкознания. Теория и практика. Л., 1983.

Источник статьи: http://dal.slovaronline.com/5730-GLAGOL