Предложение с причастием: пример. 5 предложений с причастием

В русской грамматике множество спорных вопросов. В зависимости от подхода к рассмотрению той или иной проблемы, взгляды языковедов на одно и то же явление разделяются. Одним из вопросов, вызывающим дискуссии ученых, является вопрос определения причастия.

Вопрос об определении причастия

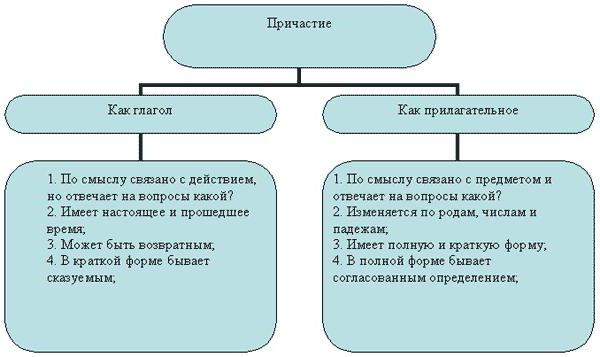

Долгие годы в теории русской лингвистики причастие считалось самостоятельной частью речи, совмещающей в себе признаки морфологии имени прилагательного и глагола. Однако в последние десятилетия все больше языковедов склоняется к версии, что причастие нельзя считать полноценной частью речи из-за недостаточности уникальных частиречных признаков.

Причастие: примеры предложений

Примеры предложений с причастиями покажут признаки причастий как особой формы глагола и их отличие от имен прилагательных.

| Причастие | Имя прилагательное |

| Распустившийся (от глагола распуститься) цветок радовал глаз. | Красивый цветок радует глаз (нет признака действия). |

| Ребята, обрадованные (от глагола обрадовать) новой игрой, шумели. | Веселые ребята шумели (нет признака действия). |

| Собранным (от глагола собрать) конструктором занималась вся семья. | Большим конструктором занималась вся семья (нет признака действия). |

Причастие: морфологические признаки

Причастию как форме глагола присущи некоторые постоянные грамматические признаки глагола: время, вид, возвратность, переходность, залог — и непостоянные признаки прилагательного: число, род, падеж, вариант краткой формы.

Залоговость причастий

Причастия делятся на два разряда: действительные и страдательные. Это постоянный признак причастий, связанный с категорией залога. Активный залог (действительный) присущ причастиям, в семантике которых есть совершение действия самим предметом: дерево выросшее — выросло само, море играющее — играет само. Пассивный залог (страдательный) выявляется у причастий, которые выражают зависимость от воздействия со стороны: дерево срубленное — кто-то срубил, море нарисованное — кто-то нарисовал.

- Книга, стоявшая на полке, притягивала взгляд посетителей (действительное причастие). — Книга, купленная на аукционе, была привезена в музей (страдательное причастие).

- Благоухающий букет стоял в вазе (действительное причастие). — Собранный букет держали в руках (страдательное причастие).

- Здание, украшающее площадь, построили десять лет назад (действительное причастие). — Здание, построенное десять лет назад, украшало площадь (страдательное причастие).

Ниже приведены еще 5 предложений с причастием.

- В поле чувствовалась пробуждающая свежесть.

- Отцепленный вагон был с зерном.

- Зазвонивший телефон разбудил ее.

- Рассказанная история увлекла отряд.

- Разрушающий ветер пришел с севера.

Причастный оборот

Предложения с причастиями могут быть осложнены обособленными определениями — причастными оборотами. Если в предложении причастие становится главным для другого слова, то появляется причастный оборот, то есть причастие с зависимыми словами.

| Предложение с причастием | Предложение с причастным оборотом |

| Рисующие дети увлечены. | Рисующие (чем?) акварелью дети увлечены. |

| Написанный роман вызвал споры читателей. | Написанный (когда?) в 19 веке роман вызвал споры. |

| Смотрящий медведь был опасен. | Смотрящий (как?) со злобой в глазах медведь был опасен. |

| Подаренная яхта не вызвала особых эмоций. | Подаренная (кем?) отцом яхта не вызвала особых эмоций. |

| Закрытый магазин был освещен. | Закрытый (когда?) вскоре после митинга магазин был освещен. |

В таблице выше приведены 5 предложений с причастием и 5 предложений с причастным оборотом. Разница — в наличии у причастий зависимых слов в предложениях из второго столбца.

Обособление оборота

В некоторых случаях причастный оборот необходимо обособить. Во-первых, когда главное слово стоит до оборота: Яблоня, посаженная дедом, все еще давала большой урожай. Во-вторых, когда главное слово — это личное местоимение: Встревоженный вестью, он спешил к брату. В-третьих, когда причастный оборот имеет еще и значение уступки, причины: Затянутая туманом, речка все же манила рыбаков. (=Речка все же манила к себе, несмотря на то что была затянута туманом). Ошеломленная, она стояла неподвижно (= Она стояла неподвижно, потому что была ошеломлена). В-четвертых, когда между причастным оборотом и главным словом стоят другие члены предложения: Склонившиеся к воде, вдоль берега росли ивы.

Причастный оборот не выделяется, когда он расположен до главного слова, и в случаях, описанных выше. Например, Придуманная дедом игра понравилась ребятам. Встречающие солдат люди стояли на перроне. Открытое няней окно впустило свежий воздух в комнату.

Причастие в текстах художественной литературы

Предложения с причастиями из литературы, приведенные в качестве примеров, помогут разобраться в теоретическом материале об обособлении причастных оборотов.

- «В ней стояла кровать, покрытая байковым одеялом. «.

- «Обед его состоял из двух или трех блюд, приготовленных отставным солдатом, но шампанское лилось притом рекою».

- «Но Дуня, привыкшая к таковым сценам, выбежала из-за перегородки. «.

Предложения с причастиями и деепричастиями можно встретить в произведениях М. Ю. Лермонтова.

- «Налево чернело глубокое ущелье; за ним и впереди нас темно-синие вершины гор, изрытые морщинами, покрытые слоями снега, рисовались на бледном небосклоне, еще сохранявшем последний отблеск зари».

- «За нею шел ее хозяин, покуривая из маленькой кабардинской трубочки, обделанной в серебро».

Причастия столь употребительны в текстах художественной литературы благодаря своей описательной способности. В отличие от других глагольных форм причастие более выразительное. Причастный оборот отличается от придаточной определительной части легкостью и особой образностью.

Причастие и личная форма глагола

Собственно глаголом в языкознании называется личная форма и инфинитив. Глагол отображает процесс, действие. Он призван показать отношение действия к моменту речи и ко всей речевой ситуации: когда происходит действие, кем оно совершается, как связаны действие и деятель. Предложение с причастием обладает оттенком художественности. В литературе причастие используется в 60 раз чаще, чем в разговорной речи. К примеру, На столе лежит букет и вкусно пахнет — предложение, характерное для разговорной речи. Букет, лежащий на столе, вкусно пахнет — более книжное предложение. Причастие, за счет схожести с именем прилагательным, объемнее личной формы глагола. Оно обозначает не только действие, но и качество, и характеристику, и состояние.

Источник статьи: http://fb.ru/article/240033/predlojenie-s-prichastiem-primer-predlojeniy-s-prichastiem

Урок русского языка 7класс «Причастные обороты в текстах научного стиля. Знание и незнание»

Международные дистанционные “ШКОЛЬНЫЕ ИНФОКОНКУРСЫ”

для дошкольников и учеников 1–11 классов

Оргвзнос: от 15 руб.

Причастные обороты в текстах научного стиля. Знание и незнание.

Учитель Разуваева Ирина Александровна

Цель: Знакомство с фундаментальными понятиями «знание» и «незнание».

— закрепить умения и навыки работы с текстами научного стиля;

-показать роль причастий в текстах научного стиля;

-развивать речь, мыслительные способности, умение анализировать;

-совершенствовать культуру межличностного общения.

На экране появляется правило из учебника.

Причастие – самостоятельная часть речи, обозначающая признак предмета по действию, проявляющемуся во времени .

-Где чаще всего мы встречаем эту часть речи? (в книжном стиле, в научном стиле, в учебниках, словарях, справочниках)

Поэтому тема нашего урока «Причастные обороты в текстах научного стиля».

А начнем мы с небольшой разминки. Вы уже знакомы с причастиями. В различных текстах, которые используются на экзаменах, часто можно встретить такие вот задания, связанные с причастными оборотами.

Знание – проверенный практикой результат познания действительности, отраженный в виде представлений, суждений.

Знание противоположно незнанию, то есть неосведомленности в чем-нибудь , отсутствию представлений и понятий о чем-либо.

Ищем ключевые слова. Попробуем разобраться в этом (знания должны быть проверены, испытаны опытным путем).

Найдите в тексте однокоренное слово к слову знание.

Чтобы было еще понятнее, можно добавить к статье, что мифы, легенды, мнения даже авторитетных людей знанием не являются. Почему? Они не проверены и научно не доказаны.

Давайте потренируемся в определении знания и незнания.

Запишите статью о знании в тетрадь.- К какому стилю вы можете отнести данную статью? (научный)

— Давайте назовем его признаки. А теперь проверим.

Особенности научного стиля.

Сфера употребления (где употребляются)

— Обратите внимание, причастные обороты являются одним из синтаксических средств научного стиля.

— Используя табличку, попробуйте теперь доказать, что перед нами текст научного стиля.

— Найдите и подчеркните обособленное определение, выраженное причастным оборотом.

— Объясните постановку знаков препинания.

— Здесь есть еще одно определение, выраженное причастным оборотом. Найдите его.

-Найдите словосочетание сущ+сущ в р.п.

— Подобрав однокоренные слова, попробуйте объяснить слово «познание» (познание – знание – познать – узнать).

А теперь, используя свои знания, поработайте в группах. У нас 6 групп по интересам. У каждой группы свой текст. Задания на доске:

— Определите стиль, устно докажите свое мнение.

— Найдите и выпишите предложения с причастным оборотом.

— Какие еще причастия вам встретились?

Знаменитый древнегреческий философ Сократ как-то заявил: «Я знаю, что я ничего не знаю».

— Что имел в виду человек, которого справедливо называли мудрейшим?

Вывод: человек не может знать всего, но он стремится к познанию.

А вот что говорит о знании и незнании народная мудрость (пословицы и поговорки).

Запишите одну из пословиц, дома попробуйте её объяснить.

Нас окружает сейчас море информации, самой различной. И мы должны уметь разбираться, отделяя научно проверенные данные, факты от предположений, домыслов, слухов, знание от незнания.

Источник статьи: http://infourok.ru/urok-russkogo-yazika-klass-prichastnie-oboroti-v-tekstah-nauchnogo-stilya-znanie-i-neznanie-3277389.html