Глава 4. Морфемика

§1. Морфема

Морфема – это минимальная значимая часть слова. Она не делится на более мелкие значимые части. Слова строятся из морфем, значения морфем при этом являются компонентами общего значения слова.

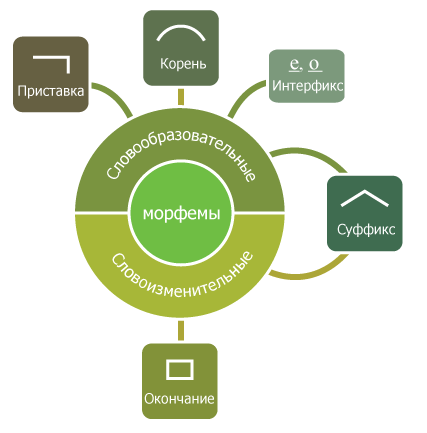

Морфемы разделяют на словообразовательные и словоизменительные (формообразующие).

Словообразовательные морфемы служат для образования слов и помогают выразить лексическое значение слова.

Словоизменительные (формообразующие) морфемы нужны для образования форм изменяемых слов и выражают грамматическое значение слов.

§2. Виды словообразовательных морфем

К словообразовательным морфемам относят корень, приставку, суффикс и интерфикс.

Корень – основная морфема, общая для родственных слов и выражающая основное лексическое значение слова.

Слова без корня в русском языке невозможны.

В словах дом , дом ик , дом ище , дом овой , дом ушник , дом о вод ство , дом о стро ение есть корень дом . В приведённых примерах сложных слов это первый из двух корней. Корней в слове, как это видно из примера, может быть несколько.

В русском языке есть слова, состоящие только из корня. Это, прежде всего, служебные слова: предлоги: по , к , над , союзы: и , но , если , междометия: ах , ох , алло , некоторые наречия: очень , там , а также неизменяемые существительные: кофе , метро и прилагательные: беж , хаки .

Приставка– это морфема, занимающая в слове положение перед корнем, например с бегать , при ехать , пере ос мыслить . Приставок, как и корней, в слове может быть несколько: бес с мысленный , бес по мощный .

Слово не может состоять только из приставки.

Суффикс – морфема, занимающая в слове положение после корня, например человеч н ый , берег ов ой . Во многих русских словах не один, а несколько суффиксов: насиль ств енн о , америк ан из ир ова нн ый .

Слово не может состоять только из суффикса.

Несколько особо в системе морфем стоит интерфикс.

К интерфиксам в русском языке относят буквы о и е в роли соединительных гласных в сложных словах. Интерфиксы участвуют в словообразовании, но своего значения не добавляют: тепл о ход , пар о воз , сам о вар .

§3. Виды формообразующих морфем

К формообразующим морфемам относят, прежде всего, окончания и суффиксы.

Окончание – это морфема, служащая для изменения слова, образования его форм и выражения значений: числа, рода, падежа, лица. Окончания нужны для связи слов в предложении.

Окончания есть только у изменяемых слов. Примеры:

Слуша ю , слуша ешь , слуша ет , слуша ем , слуша ете , слуша ют

гл. наст. времени 1-го спр., формы 1-го, 2-го и 3-го лица ед. и множ. ч.

дач а , дач и , дач е , дач у , дач ей , о дач е

сущ. 1-го скл., ж.р., ед. ч., им., род., дат., вин., тв., п. пад.

Нулевое окончание

Окончание может быть нулевым, т.е. не выраженным, не представленным, но и такое окончание несёт информацию о грамматическом значении.

Пример: стол – нулевое окончание (сущ. м.р., 2-го скл., им.=вин. пад.), читал – нулевое окончание (гл. прош. времени, м.р., мн.ч.).

В этих словах и этих формах бывают нулевые окончания:

- у существительных 2-го и 3-го скл. в форме И.п. и В.п. в ед.ч., если их формы совпадают, как у неодушевленных существительных: дом , конь , мать , ночь

- у существительных всех склонений в форме Р.п. во мн.ч.: машин , окон , солдат , армий

- у кратких прилагательных в форме ед.ч. м.р.: здоров , рад , счастлив

- у глаголов в форме изъявительного наклонения, прошед. времени, ед.ч., м.р.: читал , писал , считал

- у глаголов в форме условного наклонения, ед.ч., м.р.: прочитал бы, написал бы, сосчиталбы

- у глаголов в форм повелительного наклонения единственного числа: пиши , читай , считай

- у кратких страдательных причастий в форме ед.ч. м.р.: написан , прочитан

Нулевое окончание и отсутствие окончания у неизменяемых слов. Это грубая ошибка, распространённая при разборах.

Формообразующие суффиксы – это морфемы, стоящие в слове после корня и служащие для образования форм слова. Примеры: суффикс неопределённой формы глагола -ть , -ти : чита ть , ид ти , суффикс прошедшего времени –л : ходи л , повелительного наклонения -и : смотр и , степени сравнения прилагательных и наречий -е : тиш е .

Обсуждаем проблему толкования.

Формообразующие суффиксы или окончания?

Некоторые авторы рассматривают формообразующие суффиксы как окончания. Логика их такова: если морфема используется для образования новых слов, это суффикс, а если с помощью морфемы образуются разные формы одного и тогоже слова, то это окончания. По этой логике получается, что показатель прошедшего времени -л — окончание, и показатель инфинитива тоже. Ведь любить и любил — это одно и то же слово, различны лишь его формы.

Есть авторы, которые занимают позиции непоследовательно. Так -л они считают суффиксом, а -ть, -ти — окончаниями. Объяснить их точку зрения труднее всего.

Рекомендую ребятам не удивляться, встретив новую для себя интерпретацию. Ничего не поделаешь, есть вопросы, относительно которых исследователи еще не пришли к согласию. Главное — быть последовательными и всегда комментировать спорные явления одинаково.

Проба сил

Проверьте, как вы поняли содержание этой главы.

Источник статьи: http://russkiy-na-5.ru/articles/158

Предлог — это служебная часть речи

Предлог — это служебная часть речи, которая выражает различные отношения между именными частями речи и служит для их связи в словосочетании и предложении.

Чтобы понять, что предлог — это именно служебная часть речи, выясним, как с его помощью организуются слова в словосочетание и предложение.

Предлог как часть речи

Термин «предлог» в переводе с греческого языка буквально значит «перед словом». Выясним, перед какими словами употребляются предлоги.

Рассмотрим слова, которые помогают составить словосочетания, а затем оформить из них предложение:

- зайти в лес

- выйти из лес а

- зашло за лес

- поднимается над лес ом

- расскажем о лес е .

В этих словосочетаниях между глаголами и именами существительными находятся маленькие слова, состоящие из одной, двух, трех букв. Тем не менее предлог — это слово. Оно помогает имени создавать его падежную форму. Вместе с окончанием, как словоизменительной морфемой, предлог связывает эти слова в сочетание, каждое из которых отличается по смыслу.

Без предлога невозможна связь между словами самостоятельных частей речи. Уберем предлоги из приведенных примеров и получим:

Слова перестали быть словосочетанием. Связь между ними исчезла.

В этих словосочетаниях глагол является главным словом и никогда не имеет предлогов ( запомним! ), а имя существительное подчиняется ему, в чем помогает предлог. Предлог находится на службе у именных частей речи (существительного, числительного, местоимения и субстантивированных слов) и выполняет роль связующего звена:

- гулять у озера (существительное);

- подойти к нему (местоимение);

- с обеими подругами (числительное);

- стоять между отдыхающими (причастие в роли существительного).

Признаки предлога

Предлог как служебная часть речи не имеет полноценного лексического значения. Предлоги не обозначают предмет, признак или действие. В отличие от существительных, местоимений, глаголов к ним невозможно задать частеречный или падежный вопрос. Предлог является формальным грамматическим показателем связи между словами самостоятельных частей речи. Предлоги не изменяются и не являются членами предложения в одиночку.

По составу различают:

- простые предлоги, состоящие из одного слова (у, к, от, до, для);

- сложные, имеющие две части (из-под, из-за, по-над);

- составные, которые складываются из нескольких слов (в отличие от, в продолжение, за счёт).

По происхождению предлоги бывают первообразными и производными.

Первообразные предлоги не связаны по происхождению со словами других частей речи:

Производные предлоги образованы способом перехода слов других частей речи.

Различают производные предлоги:

Предлоги, не имея собственного лексического значения, выражают различные отношения между словами в составе словосочетаний и предложений.

Отношения, которые выражают предлоги

Укажем, какие отношения выражают предлоги:

1.объектные: про, насчёт, о (об/обо)

2. временные: до, с, в, к, по, через, в течение, перед, после, в продолжение, в заключение

- снежило до утра;

- купить перед Новым годом;

- прогуляться после ужина;

- встретить через неделю;

3. пространственные: за, в, до, к, перед, под, над, у, через, близ, на, вокруг, мимо, вдоль, поперек, посередине и пр.

4. целевые: для, за, к, на, по, ради, с целью, в целях

- с целью урегулирования международных отношений;

- приобрёл для рисования;

- пойти за ключами;

- выполнил ради спокойствия;

5. причинные: благодаря, вследствие, в силу, из-за, от, ради, ввиду

6. сравнительные: с, наподобие, вроде

7. уступительные: несмотря на, вопреки

Как подчеркнуть предлог в предложении?

Как уже выяснено, предлог как служебная часть речи не может быть членом предложения. Предлог со словом, падежную форму которого он грамматически оформляет, является единым целым. В зависимости от того, каким членом предложения является слово самостоятельной части речи, предлог подчеркивается вместе с ним соответствующей линией.

Примеры

Рано утром мы с сестрой собрались в лес за грибами.

Отец пришел только в десятом часу .

Видеоурок

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/predlog-eto-sluzhebnaya-chast-rechi.html