Правила глаголов и их правописание

Глагол, чаще всего выступающий в предложении сказуемым, является исключительно самостоятельной частью речи. Он обозначает действие или состояние подлежащего. Весна идёт, тепло несёт.

Правила глаголов

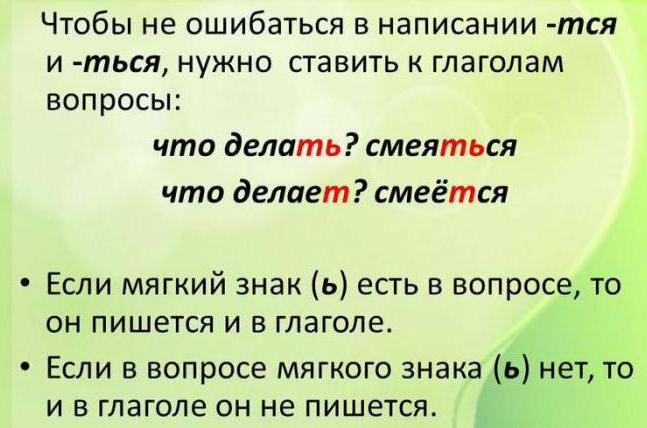

Все глаголы имеют начальную (инфинитив, неопределённую) форму. Отличить её можно по окончаниям -ть, -ться, также эти слова отвечают на вопросы «что делать», «что сделать». В предложении чаще всего выступает сказуемым или его частью и подлежащим, но может выполнять роли других членов.

Мы хотим увидеть новые учебники.

Видеть – это смотреть душой.

Она любила смотреть на звезды.

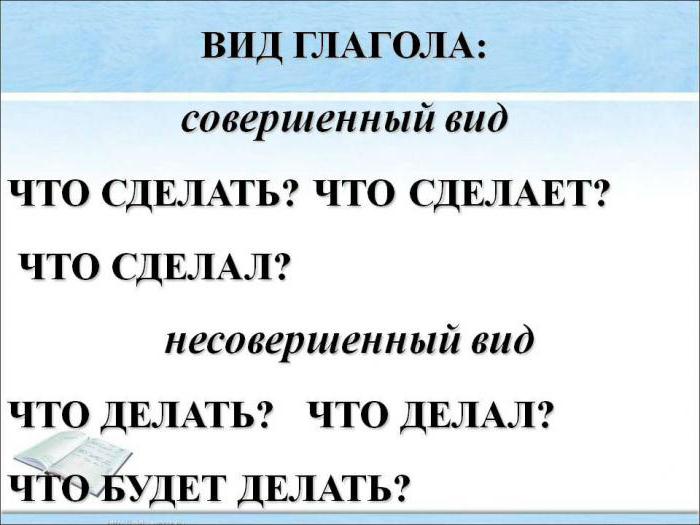

Если к глаголу можно задать вопрос «что делать», то он относится к совершенному виду (радоваться, молчать). Когда к нему можно задать вопрос «что сделать» – это несовершенный глагол (обрадоваться, помолчать). Иногда встречаются также двувидовые глаголы, они могут относиться то к одному, то к другому виду, в зависимости от контекста.

Я исследовал подвал вчера. (совершенный вид).

Я уже исследовал подвал. (несовершенный вид).

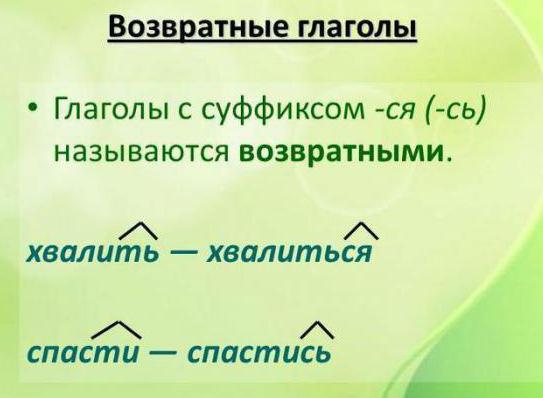

Возвратные глаголы означают действие, которое направлено на себя. Они образуются с помощью постфиксов -ся, -ться (играться, кусаться). Невозвратными называются все остальные глаголы (играть, кусать).

Сказуемые, соединяющиеся с другими частями предложения в форме винительного падежа без использования предлога, относятся к переходным глаголам (вымыть кружку, позвать маму). В категорию переходных входят те, которые не могут сочетаться без дополнительных частей речи (лететь, лежать). В эту группу входят также все глаголы возвратной формы (умываться, убираться).

Правописание глаголов

В предложениях, по правилам глаголов, они могут относиться к одному из трёх наклонений. В форме изъявительного – глаголы можно менять по временам (жили, живём, будем жить), числам (моет, моют), лицам (я повторяю, ты повторяешь, он повторяет). Если для выполнения действия требуется соблюдение некоторых правил, то такие сказуемые относятся к условным (Если всем будет удобно, я подошёл бы). Данная форма образуется частичками бы, б (заглянул бы, смогла б) и может изменяться в родах и числах. Особенно следует отметить повелительный вид сказуемых, который может заставлять, побуждать, призывать к действию (Придите ко мне!). Глаголы такого наклонения могут меняться в лицах и числах.

По правилам глаголов, в прошедшем времени они означают уже произошедшее/происходившее действие (Я сам купил вещи). Также они не могут менять личную форму. К сказуемому настоящего времени можно подставить вопрос «что делает» (Он сам покупает вещи.). Совершенные глаголы не используются в настоящем времени. В правилах глаголов будущего времени существуют две формы: составная (с дополнительным словом будет) и простая (однословная). Соответственно можно задавать разные вопросы: «что сделаешь» (Ты сам купишь вещи.); «что будешь делать» (Ты будешь покупать вещи сам).

Изменение глаголов

Перемена сказуемых в лице и числе объясняется их спряжениями. Они проявляется исключительно в изъявительной форме и несомненно в виде времени настоящего или будущего.

Для формы в единственном числе личные глаголы изменяются так:

- 1 лицо – Я открываю. Я люблю.

- 2 лицо – Ты открываешь. Ты любишь.

- 3 лицо – Он открывает. Он любит.

Для формы во множественном числе личные глаголы изменяются так:

- 1 лицо – Мы открываем. Мы любим.

- 2 лицо – Вы открываете. Вы любите.

- 3 лицо – Они открывают. Они любят.

Если есть возможность личные окончания поставить под ударение, разновидность спряжения можно определить так:

- -е меняется на -у(-ю) – 1 спряжение смотреть-смотрю;

- -и меняется на -а(-я) – 2 спряжение звонит-звонят.

В остальных случаях суффикс в начальной форме определяет спряжение:

- 2 спряжение -и(ть) (красить) и особые исключения;

- 1 спряжение включает в себя остальные глаголы на -а(ть), -я(ть), -у(ть), -е(ть), -ы(ть), -о(ть) (хотеть, знать);

- Бывает 4 слова-исключения: зыбиться, зиждиться,брить и стелить и образованные от них.

Слова без упомянутых суффиксов – жить, бить.

Встречаются также такие глаголы, которые меняются и как первое спряжение, и как второе.

- 1 лицо – Я побегу. Я захочу.

- 2 лицо – Ты побежишь. Ты захочешь.

- 3 лицо – Он побежит. Он захочет.

- 1 лицо – Мы побежим. Мы захотим.

- 2 лицо – Вы побежите. Вы захотите.

- 3 лицо – Они побегут. Они захотят.

У глагола-исключения брезжить существуют только формы 3 лица в разделе единственного числа или множественного (брезжит – брезжат).

Слова есть и дать и производные от них являются исключениями и образуют особенные личные формы.

Безличные глаголы

Местами попадаются безличные глаголы. К ним относятся слова, обозначающие пассивное сказуемое, которое происходит без участия подлежащего (вечереет, смеркается).

Основным признаком, с которым можно определить безличность правильного глагола, является его неизменность в числах и лицах. Чаще всего эти виды глаголов выступают в виде сказуемых в простых односоставных предложениях. Для формы настоящего времени применяются в качестве 3 лица и только единственного числа, а в прошлом – как единственное число и средний род.

Обычные глаголы иногда используются для замещения безличных, если появляются в виде единственного сказуемого предложения.

- Небо посветлело – личный глагол.

- За окном посветлело – безличный.

Несколько важных правил

Грамотное правописание глаголов и гласных в настоящем времени или формах простого будущего зависит от спряжения:

— 1 спряжение – в нем используются окончания -е, -у(-ю) забывает, забудут;

— 2 спряжение – стоит ставить окончания -и, -а(-я) красит, красят.

- Для повелительного наклонения второго лица глаголов обоих спряжений употребляют суффикс –и (Мы идём домой. – Идите домой.);

- В случае с прошедшим временем: перед суффиксом -л ставится такая же буква, как в инфинитиве перед -ть (красить – красил, свистеть – свистел);

- Если есть обес-/обез-: переходные – пишется суффикс -и- (обеспечил «кого?» «что?»); непереходные – используется -е- (обеспокоен);

- Леденеть, оледенеть, окровенить и подобные глаголы, образованные от существительного, пишутся с гласной -е- после корня (в суффиксе глагола);

- В инфинитиве, в случае использования прошедших форм, пишутся -ова-, -ева-, в том же случае, когда выбирается настоящее или простое будущее время и единственное число, форма написания первого лица имеет суффиксы -у(ю), -ю(ю) (чередовать – чередую, завоевать – завоюю).

Если же чередования не происходит, употребляются суффиксы -ыва-, -ива-; (перечитывать – перечитываю, перекраивать – перекраиваю).

Если имеется окончание -вать, -ваю под ударением и суффикс -ва-, тогда по правилам русского языка у глагола перед суффиксом пишется такая же буква, что и в начальной форме (полить – поливать –поливаю).

Заключение

Эти несколько простых правил и примеров помогут запомнить, как нужно использовать глаголы при написании. Конечно, чтобы изучить все нормы и исключения, понадобятся более глубокие исследования. Однако для написания более-менее простых текстов, не претендующих на публикации в журналах и газетах, этого будет вполне достаточно.

Источник статьи: http://fb.ru/article/325911/pravila-glagolov-i-ih-pravopisanie

Что такое начальная форма глагола? Как её определить?

Начальная форма глагола — это… (определение)

Начальная, исходная форма глагола — это неопределенная форма, или инфинитив, которая в зависимости от грамматической категории вида глагола отвечает на вопрос: что делать? или что сделать?

Повторим, какие слова в русском языке называются глаголами.

В определении слов рассматриваемой части речи прозвучали вопросы:

Эти вопросы зададим к любой форме глагола, если хотим установить его начальную форму, которая называется неопределенной формой, или латинским термином — «инфинитив».

Глагол изменяется по лицам и числам (спрягается), по временам и наклонениям.

Начальная форма называется неопределенной, потому что у слов в этой форме невозможно определить многие грамматические категории глагола: лицо, число, наклонение, время, род.

Как определить начальную форму глагола?

У каждого глагола, обозначающего действие или состояние, существует начальная форма, например:

- (что делает?) гуляет — (что делать?) гулять,

- (что делаешь?) пишешь — (что делать?) писать,

- (что сделаю?) соберусь — (что сделать?) собраться,

- (что сделаем?) отправимся — (что сделать?) отправиться.

«Узнать» начальную форму глагола можно, задав уже прозвучавшие вопросы к словам этой части речи, и по окончаниям -ть, -ти, например:

Некоторые глаголы, корень которых заканчивается на -чь, не имеют этого окончания, например:

- беречь — корень/нулевое окончание,

- пренебречь — корень/нулевое окончание,

- при влечь — приставка/корень/нулевое окончание,

- за печь ся — приставка/корень/нулевое окончание/постфикс.

Запомним написание неопределённой формы глагола «прийти» с буквой «й» в его корне. Сравним:

Для чего используется неопределенная форма глагола?

Во-первых, у многих словоформ глаголов личные окончания являются безударными. Например, возникают сомнения в написании букв «е» или «и» в формах слов:

- стро и шь или стро е шь,

- кле и т или кле е т,

- выздорове е м или выздоров и м .

Чтобы правильно написать слова в подобной ситуации, необходимо установить спряжение глагола по его неопределенной форме. Алгоритм этого подробно объясняется в этой статье.

Во-вторых, в форме прошедшего времени многих глаголов является безударным суффикс, например:

- кле́ и -ть — кле́ и -л,

- посе́ я -ть — посе́ я -л,

- ненави́д е -ть — ненави́д е -л.

От основы неопределенной формы образуются многие глагольные формы, например:

посе я -ть — посе я -л, посе я -вш-ий, посе- я -нн-ый, посе я -в, посе я -вши.

Поэтому важно правильно определить неопределенную форму, а в ней безударный глагольный суффикс, знание которого поможет в написании глагольных форм прошедшего времени, действительного и страдательного причастий прошедшего времени, форм деепричастий.

Морфологические признаки неопределенной формы глагола

Начальная форма глагола обозначает действие или состояние предмета, но при этом не обладает непостоянными глагольными признаками лица, числа, наклонения, времени и рода. Инфинитив имеет только постоянные морфологические признаки:

Укажем морфологические признаки слова «гаснуть».

I. Гаснуть (что делать?)

- глагол, обозначает действие;

- неопределенная форма

- несовершенный вид

- непереходный

- невозвратный

- I спряжение.

II . Синтаксическая роль — часть составного глагольного сказуемого «начали гаснуть».

Мечта вырваться из плена домашних забот была в ней сильна.

I. Вырваться (что сделать?)

- глагол, обозначает действие;

- неопределённая форма

- совершенный вид

- непереходный,

- возвратный

- I спряжение.

II . Синтаксическая роль — несогласованное определение.

Видеоурок «Неопределенная форма глагола»

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/chto-takoe-nachalnaya-forma-glagola.html