Что такое лексический повтор. Примеры предложений с лексическим повтором

Лексический повтор — это намеренное повторение одних и тех же слов, одной и той же речевой конструкции в обозримой части текста. Слово при этом повторяется в одинаковой форме.

С помощью этого стилистического приема автор выделяет ключевое слово, важнейшую мысль, на которую хочет обратить внимание. Лексический повтор повышает экспрессивность — эмоциональность текста.

Мчатся тучи, вьются тучи;

Невидимкою луна

Освещает снег летучий;

Мутно небо, ночь мутна.

Еду, еду в чистом поле;

Колокольчик дин-дин-дин…

Страшно, страшно поневоле

Средь неведомых равнин!

Предложения с лексическими повторами — как исправить ошибку

Если повтор не выполняет никакой стилистической функции, то он не оправдан и становится ошибкой.

Повтора можно избежать, заменив часть слов в предложении с лексическим повтором синонимами или местоимениями. Вместо « Мы приехали домой, а скоро домой пришла мама » — « Мы приехали домой, а скоро туда же пришла мама ».

Иногда можно просто опустить повторяющиеся слова без потери смысла: « Мы приехали домой, а скоро пришла мама ».

Виды лексических повторов. Лексический повтор, анафора и эпифора

Рефрен — это повторение одной или нескольких строк на протяжении всего произведения. Припев в песне — это рефрен. Другой пример: в стихотворении Игоря Северянина рефреном повторяется строчка «Как хороши, как свежи были розы» — аллюзия к произведению Ивана Метлева.

В те времена, когда роились грезы

В сердцах людей, прозрачны и ясны,

Как хороши, как свежи были розы

Моей любви, и славы, и весны!

Прошли лета, и всюду льются слезы…

Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…

Как хороши, как свежи ныне розы

Воспоминаний о минувшем дне!

Но дни идут — уже стихают грозы.

Вернуться в дом Россия ищет троп…

Как хороши, как свежи будут розы,

Моей страной мне брошенные в гроб!

Частным случаем лексического повтора является лексическая анафора — повторение определенных слов в начале нескольких предложений, стихотворных строк, строф и т.п.

Другой случай — лексическая эпифора , повторение слов в конце предложений, строк и т.п.

Анафора и эпифора не всегда относятся к лексическим повторам. Повторяться могут не только слова, но и звуки, грамматические конструкции, ритм.

Симплока — это сочетание анафоры и эпифоры, то есть лексический повтор в начале и в конце отрезков речи с вариацией середины. Например: Во поле березонька стояла, во поле кудрявая стояла .

Анадиплосис — прием, при котором конец первой части отрезка повторяется в начале следующей части.

Я на башню всходил, и дрожали ступени.

И дрожали ступени под ногой у меня.

Лексический повтор, тавтология и плеоназм

Лексический повтор не стоит путать с тавтологией (необоснованным повторением близких по смыслу слов — масло масляное ) и плеоназмом (намеренным или ошибочным дублированием смысла — поднялись вверх, путь-дороженька ).

При лексическом повторе автор сознательно дублирует одни и те же слова, привлекая к ним дополнительное внимание.

Примеры предложений с лексическим повтором из русской литературы

Клянусь я первым днем творенья,

Клянусь его последним днем ,

Клянусь позором преступленья

И вечной правды торжеством.

Клянусь паденья горькой мукой,

Победы краткою мечтой;

Клянусь свиданием с тобой

И вновь грозящею разлукой.

М.Ю. Лермонтов

Лениво дышит полдень мглистый,

Лениво катится река —

И в тверди пламенной и чистой

Лениво тают облака.

Ф.И. Тютчев

Да не робей за отчизну любезную…

Вынес достаточно русский народ,

Вынес и эту дорогу железную —

Вынесет все, что Господь ни пошлет!

Н.А. Некрасов

И вечный бой! Покой нам только снится

Сквозь кровь и пыль…

Летит, летит степная кобылица

И мнет ковыль…

И нет конца! Мелькают версты, кручи…

Останови!

Идут, идут испуганные тучи,

Закат в крови!

Закат в крови! Из сердца кровь струится!

Плачь, сердце, плачь…

Покоя нет! Степная кобылица

Несется вскачь!

А.А. Блок

Не для меня придет весна,

Не для меня Дон разольётся,

Там сердце девичье забьется

С восторгом чувств — не для меня.

Не для меня цветут сады,

В долине роща расцветает,

Там соловей весну встречает,

Он будет петь не для меня.

А. Молчанов

Вы слышите: грохочет барабан.

Солдат, прощайся с ней, прощайся с ней.

Уходит взвод в туман, туман, туман

А прошлое ясней, ясней, ясней.

Б.Ш. Окуджава

И увиделось впервые,

Не забудется оно:

Люди теплые, живые

Шли на дно, на дно, на дно.

А.Т. Твардовский

Жди меня, и я вернусь.

Только очень жди,

Жди, когда наводят грусть

Желтые дожди,

Жди, когда снега метут,

Жди, когда жара,

Жди, когда других не ждут,

Позабыв вчера.

Жди, когда из дальних мест

Писем не придет,

Жди, когда уж надоест

Всем, кто вместе ждет.

К.М. Симонов

Не волнуйся,

Не плачь,

Не трудись,

Сил иссякших и сердца не мучай.

Ты жива,

Ты во мне,

Ты в груди,

Как опора,

Как друг и как случай.

Б.Л. Пастернак

Источник статьи: http://www.anews.com/p/110415269-chto-takoe-leksicheskij-povtor-primery-predlozhenij-s-leksicheskim-povtorom/

Повторение изученного по теме «Глагол»

В процесс работы над учебными элементами вы должны:

Знать:

– отличительные признаки глагола как части речи, его морфологические и синтаксические признаки;

– наклонение глаголов, их грамматические значения, употребление,

– безличные глаголы, их значения.

Уметь:

– определять вид глагола;

– образовывать и употреблять формы трех наклонений;

– правильно писать окончания и суффиксы глаголов;

– находить безличные глаголы, определять их значение.

Увидеть значимость изучения данной части речи для повышения грамотности и культуры речи;

Систематизировать полученные знания, усовершенствовать навыки, развивать навык самоконтроля и взаимоконтроля.

Оборудование: Компьютер, проектор, презентация к уроку.

3 человека работают с тренажером и тестом “Глагол как самостоятельная часть речи. Правописание глаголов”. (10 минут.)

Повторить признаки глагола как самостоятельной части речи.

Составьте алгоритм, по которому можно отличить глагол от других частей речи.

|

- Каково лексическое значение слова и на какой вопрос оно отвечает?

- Каковы морфологические признаки этого слова?

- Синтаксическая роль.

Работа с текстом.

Используйте алгоритм при выявлении глагола в тексте.

В темном еловом лесу с утра до позднего вечера хлопочут проворные белки. Поднимутся белки на вершину высокой ели, перемахнут с ветки на ветку, а потом спускаются на землю за орехами. В развилке елового сучка развесила белка сушить грибы. В лесных кладовых прячет отборные орехи.

Поздней осенью переменит белка свое красное платье на серую зимнюю шубку. В вершине елки устроила белка гнездо. Там она воспитывает бельчат, а зимой спасается от морозов. Самый веселый зверек в наших лесах – это белка.

- Из первого предложения выпишите глагол и произведите его морфологический разбор.

- Выпишите остальные глаголы и объясните их правописание.

- Назовите виды орфограмм, не встреченных в данном тексте (относящиеся к правописанию глаголов), приведите примеры слов на эти орфограммы.

- Хлопочут (белки)-глагол, т.к. обозначает действие предмета и отвечает на вопрос что делают?

- Инфинитив – хлопотать.

- Это слово имеет следующие морфологические признаки: несов.в, I спр., изъяв. накл., наст.вр., мн.ч.

- В предложении является сказуемым, следовательно, это слово относится к самостоятельной части речи – глаголу.

2. Поднимутся, перемахнут, спускаются, развесила сушить, прячет, переменит, устроила, воспитывает, спасается.

Не пришел,

нездоровилось,

купаешь,

купаешься,

ходишь,

преодолевать,

видел.

Определите синтаксическую роль глагола в предложениях.

- Мы пришли посмотреть на котят.

- Мы хотели купить конфет.

- Читать новые книги – великое удовольствие.

- Раздалась команда поднять паруса.

- Мы пришли посмотреть на котят.

- Мы хотели купить конфет.

- Читать новые книги – великое удовольствие.

- Раздалась команда поднять паруса.

УЭ-2.

Уметь определять вид глаголов.

Показателем вида являются приставки и суффиксы.

- Переписывать (работу) – переписать(работу)

Задание: Вставьте пропущенные буквы и запятые. Подчеркните глаголы, обозначьте их вид.

| Дом царевна об…шла Все п…рядком убрала Засв…тила Богу свечку . | Зат…пила жарко печку На полати вз…бралась И тихонько ул…глась. |

| сов. Дом царевна обошла, сов. Все порядком убрала, сов. Засветила Богу свечку, | сов. Затопила жарко печку, сов. На полати взобралась сов. И тихонько улеглась. |

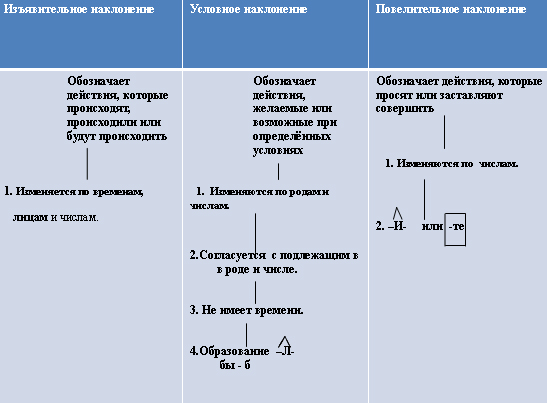

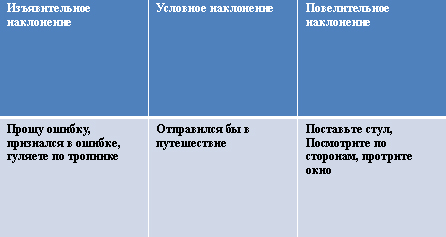

Цель: Знать наклонения глагола и их грамматические значения, употребление.

Опираясь на таблицу, расскажите о наклонениях глагола.

- Глагол РИСОВАТЬ используйте в предложениях, употребив его в разных наклонениях.

- Глаголы из данных словосочетаний внесите в таблицу наклонений глагола:

Поставьте стул, отправился бы в путешествие, прощу ошибку, посмотрите по сторонам, признался в ошибке, протрите окно, гуляете по тропинке.

1. Рисовать: рисую, рисовал, буду рисовать, рисовал бы, рисовали бы, рисуй, рисуйте.

Произведите морфемный разбор глаголов:

Говорите тихо – когда вы говорите,

Выберите слова – когда выберете книгу,

Пишите красиво – когда вы пишете.

Не просмотришь, докажешь, смажьте, собираешься, гонишь, простишься, рассмотрел, легко дышится, ненавидеть, не хватает, не был, недостает времени, не достает до потолка.

Цель: знать особенности безличных глаголов, уметь употреблять их в речи. Особенности предложений с безличными глаголами.

Составьте алгоритм, ответив на вопросы:

Сравните предложения, подчеркните глаголы-сказуемые.

Светит месяц. День меркнет. Светает. Смеркается.

Светит месяц. День меркнет. Светает. Смеркается.

Прочитайте текст. Подчеркните грамматические основы.

С каждым годом рассветает все раньше. От земли еще веет свежестью. Ночами подмораживает. Лужицы затягивает тонким ледком. Весенней порой легко дышится. Хочется больше бывать на природе.

С каждым годом рассветает все раньше. От земли еще веет свежестью. Ночами подмораживает. Лужицы затягивает тонким ледком. Весенней порой легко дышится. Хочется больше бывать на природе.

Глаголы, называющие действие, которое протекает само по себе, без действующего лица, называются безличными.

Обычно они обозначают состояние природы или живого человека.

Морозит. Темнеет. Вьюжит. Знобит. Лихорадит. Не спится.

Замени личные глаголы безличными.

- Ветер гнал листву.

- Дождь смыл грязь.

- Мокрый снег залепил окна.

- Молния слепит глаза.

- Ветер намел сугробы.

- Гром оглушил всех.

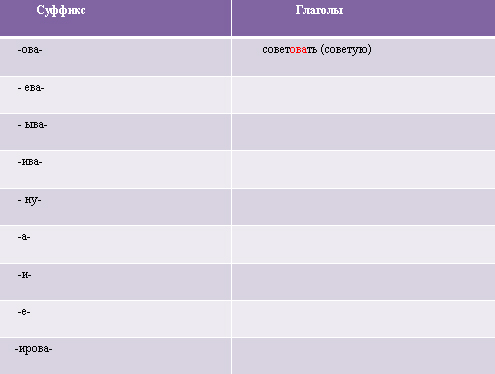

Цель: знать глагольные суффиксы, уметь делать словообразовательный и морфемный разбор глагола.

Задание: Составьте слова, используя данные схемы и корни слов:

Подведение итогов урока. Самооценка.

Домашнее задание: Написать сочинение-миниатюру “Осень в Усть-Омчуге”.

- Невская С., Тростенцова Л., Гаев П. Морфология.Часть 2. Глагол.Причастие.Деепричастие. Рабочая тетрадь для 5–7 класса.

- Виноградова Л.А., Белицкая С.П., Горчак А.Н. Сборник диктантов по русскому языку. 4–6 кл. Пособие для учителей. М., “Просвещение”, 1973.

Источник статьи: http://urok.1sept.ru/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8C%D0%B8/610113/

Повторение темы «Глагол»

Конспект урока в 7 классе

Тема урока «Повторение темы «Глагол»

Цель урока: повторение и закрепление знаний о глаголе, подготовка учащихся к изучению следующей темы – «Деепричастие».

а) повторить, что такое глагол, каковы его морфологические признаки и синтаксическая роль;

б) тренировать учащихся в определении вида глагола;

в) повторить правописание глаголов: -НЕ- с глаголом, корни слов с чередованием.

Работа с новым словом (глаголом) — искриться. Развитие воображения, чувства прекрасного.

а) учить детей правильно давать толкование лексического значения слова, подбирать к слову синонимы;

б) развитие речи учащихся: учить правильно составлять словосочетания и предложения, редактировать текст;

в) тренировать детей в нахождении собственных ошибок и в их исправлении;

г) учить работать самостоятельно с помощью таблиц.

Постановка цели: Ребята, мы с вами повторяем сегодня тему, которая нам пригодится для изучения дальнейшего материала, — «Глагол». Мы должны вспомнить, что такое глагол, какие у него морфологические признаки, какова его синтаксическая роль, какие правила мы используем при написании глаголов.

Откройте учебники и повторите материал.

б) Какие категории он имеет и как изменяется?

в) Какую синтаксическую роль выполняет глагол в предложении?

2. Разбор предложения (выборочный):

Налетел сильный ветер, солнце спряталось за тучу.

Подчеркните грамматические основы, определите, какое это предложение — простое или сложное. Объясните орфограммы.

Делаем вывод: какую синтаксическую роль выполняет глагол в предложении?

Найдите в предложении слово, соответствующее схеме:

Приставка, корень, два суффикса, окончание, суффикс.

Разберите слово по составу.

Делаем вывод: какой суффикс всегда стоит после окончания?

Слово учителя: Ребята, такой суффикс, а правильнее его называть постфикс, встречается и у особой формы глагола – деепричастия.

На доске написано слово искриться

а) объясните лексическое значение этого слова.

б) объясните правописание мягкого знака.

в) подберите синонимы к слову (переливаться, блестеть).

г) придумайте предложение с этим словом и запишите.

д) ответьте на вопрос: какую картину вы можете нарисовать, когда слышите это слово?

5. Определение вида глагола.

Повторение правила: какие виды глагола вы знаете, как правильно определять вид глагола?

Работа на карточках: (устная работа)

Детям выдаются сигнальные карточки с буквами -С- и –Н- (-С- -совершенный вид, -Н- — несовершенный вид). Учитель называет глаголы парами, учащиеся устно определяют вид глагола (самостоятельно) и поднимают соответствующую карточку.

Делаем вывод: Как мы определяем вид глагола?

Слово учителя: Ребята, вы умеете определять вид глагола. Эти знания вам пригодятся в дальнейшем, когда мы будем изучать тему «Деепричастие».

Повторение правила: «Правописание букв Е — И в корнях с чередованием» по таблице.

Задание: выписать глаголы в две колонки: Е / И

Уб..рать, прот..реть, зап..рать, зам..реть, расст..лить, перест..лать, бл..стать, бл..стеть

При выполнении этого задания возможно использовать следующий приём: один или двое детей работают самостоятельно на доске, но не показывают свою работу, остальные учащиеся выполняют задание в тетрадях. После открываем доски и проверяем.

Дополнительное задание: Составьте с любым словом словосочетание и запишите.

Делаем вывод: от чего зависит выбор буквы –Е- или –И- в корне слова?

Перед выполнением работы следует повторить правило «Правописание –НЕ- с глаголом».

Работа на карточках: творческое списывание.

1.Вставьте вместо выделенных слов глаголы с частицей –НЕ-

Я отсутствовал на заседании кружка.

«Почему на игру не пришёл Миша?» — спрашивал Петя.

Этот ученик отстаёт по математике.

Слова для справок: (не) успевает, (не) прекращался, (не)доумевал, (не)был.

2. Составьте предложения со словами:

(не) пришёл, (не) здоровится, (не) смотрели.

После выполнения работы делаем вывод о правописании частицы –НЕ- с глаголами.

Какую тему мы с вами повторили?

Какими правилами мы должны обязательно пользоваться при написании глаголов?

Методическое обоснование урока

Данный урок предназначен для обучающихся 7 класса с задержкой психического развития.

Эта тема является первой при изучении большой темы «Деепричастие». Тип урока — актуализация знаний о глаголе, повторение и закрепление материала, который изучался в 5 – 6 классах.

Целью урока является повторение и закрепление знаний о глаголе, подготовка учащихся к изучению темы «Деепричастие».

Так как глагол и его категории изучаются в 5 – 6 классах, то учащимся 7 класса бывает достаточно трудно вспомнить пройденный материал. Поэтому необходимо провести отдельный урок, чтобы дети вспомнили и сумели применить на практике нужные знания.

Образовательные задачи урока: повторить, что такое глагол, каковы его морфологические признаки, какова его синтаксическая роль; повторить правописание орфограмм: –НЕ- с глаголом, буквы Е-И в корнях с чередованием; также необходимо тренировать детей в определении вида глагола. Эти задачи решаются с помощью различных видов деятельности: работа с материалами учебника, синтаксический разбор предложения, определение вида глагола на слух, словарный выборочный диктант, индивидуальная работа на карточках. Большое разнообразие видов деятельности позволяет сделать урок более интересным, насыщенным. Кроме того, дети, обучающиеся в специальном коррекционном классе, очень быстро устают. Поэтому необходимо использовать на уроке больше интересных заданий, но стараться не перегружать учащихся.

На уроке большое значение придаётся коррекционно-развивающим задачам. Необходимо учить детей правильно строить предложения и словосочетания, исправлять ошибки, строить устные монологические высказывания. При проведении урока большое значение будет уделяться тому, чтобы учащиеся как можно больше проговаривали вслух задания, отвечали на вопрос, как они поняли учебные задачи.

Дети, обучающиеся в специальном коррекционном классе, часто не могут работать самостоятельно, не видят своих ошибок. Поэтому на уроке необходимо уделять больше внимания самостоятельной работе учащихся и с учебником, и с помощью разнообразных таблиц и таблиц-подсказок, с помощью карточек.

При проведении любого урока необходимо планировать воспитательные задачи. Чтобы успешнее решить такую задачу, можно использовать для изучения новое слово, например, глагол «искриться». Дети должны не только объяснить написание этого слова, но и попытаться нарисовать словами картину: что они представляют, когда произносят это слово? Урок на данную тему обычно проводится в декабре, поэтому учащимся не составит труда ответить на этот вопрос. Кроме того, они могут подойти к окну и понаблюдать за природой. С помощью такой работы можно развивать воображение детей, интерес к урокам, чувство любви к «малой» Родине.

Чтобы заинтересовать учащихся и сделать урок неутомительным, используются различные приёмы: это и работа на карточках, и выполнение упражнения с закрытой доской, и творческие задания.

Необходимо отметить, что учащиеся с задержкой психического развития очень быстро забывают материал. Поэтому желательно делить урок на этапы и в конце каждого этапа делать вывод. Также на уроке нужно использовать таблицы, наглядный материал, но стараться не перегружать урок наглядным материалом.

Список использованной литературы

1. Коррекционная педагогика: Основы обучения и воспитания детей / Б.П. Пузанов, В.И. Селиверстов. – М.: Издательский центр «Академия», 1999.

2. Осипова А.А. Общая психокоррекция. — М.: ТЦ Сфера, 2007.

3. Кирилина Т.Ю., Фёдорова О.В. Счастливый подросток. Программа профилактики нарушений психологического здоровья. – М.: Апрель Пресс, Изд-во ЭКСМО – Пресс, 2000.

4. Методика преподавания литературы: Учебник для пед. вузов./ Под ред. Богдановой О.Ю., Маранцмана В.Г. – В 2.Ч. – М.: Просвещение, ВЛАДОС, 1994.

4. Справочник психолога средней школы / О.Н. Истратова, Т.В. Эксакусто. – Изд.5. – Ростов н/Д.: Феникс, 2008.

5. Шевченко С.Г. Коррекционно-развивающее обучение. – М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 1999.

Источник статьи: http://xn--j1ahfl.xn--p1ai/library/povtorenie_temi_glagol_185342.html