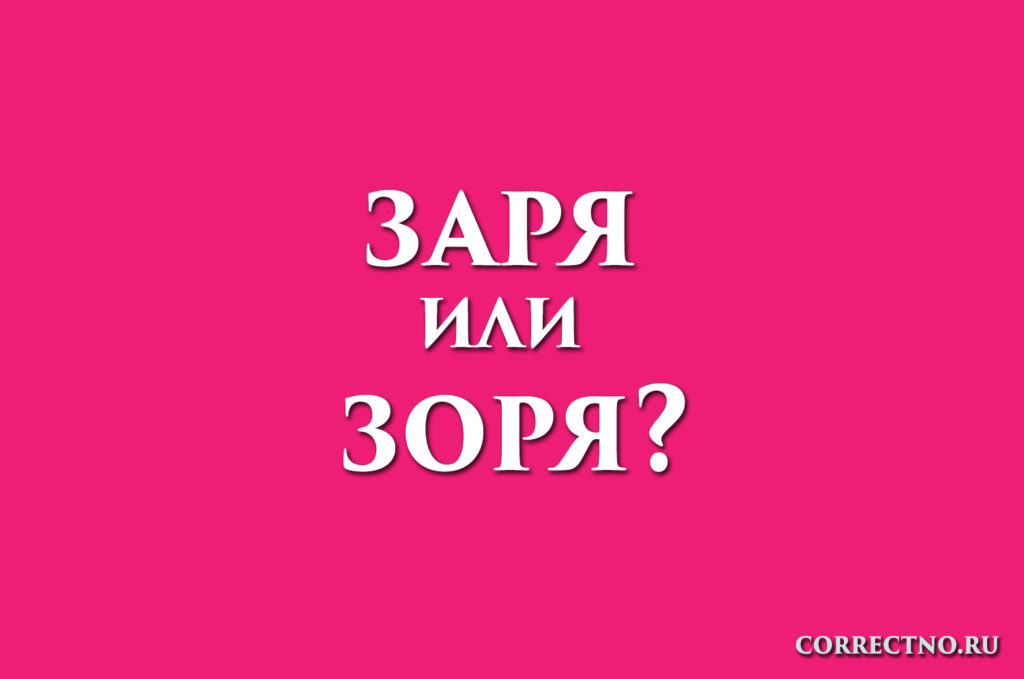

Заря или зоря?

Русский язык полон хитрых ловушек и, не зная правил или не умея их применить, можно наделать много ошибок при письме. Например, одна из таких «ловушек» — слово ЗАРЯ. Наверняка многие еще в школе испытывали трудности с правописанием этого простого, казалось бы, слова. Так как же правильно пишется: ЗАРЯ или ЗОРЯ?

Правописание слова заря

Со школьной скамьи мы привыкли проверять безударные гласные, в которых сомневаемся, методом изменения слова: либо меняя падеж, либо превращая одну часть речи в другую с тем же корнем – главное, чтобы ударение при этом падало на «сомнительную» гласную. Таким способом чаще всего проверяют написание чередующихся гласных «е/и», «а/о». Например:

- горевать (глаг.) – гОре (сущ.): изменение части речи;

- мировой (прил.) – мИр (сущ.): изменение части речи;

- вековой (прил.) – вЕк (сущ.): изменение части речи;

- бегущий (прич.) – бЕгать (глаг.): изменение части речи;

- весло (ед. ч.) – вЁсла (мн. ч.): изменение числа;

- река – рЕчка: добавляем уменьшительно-ласкательный суффикс «-ч».

Разумеется, не все слова можно проверить этим способом. Значительное количество слов с безударной гласной в русском языке проверить указанным способом невозможно: либо в любой форме и части речи «сомнительная буква» остается без ударения, либо слово вообще не имеет других форм. Такие слова называются словарными и единственный выход – просто их запомнить или пользоваться каждый раз орфографическим словарем. Например:

- пирог – пироги: безударная «и»;

- работа – рабочий: безударная «а»;

- девочка – девочек: безударная «о»;

- береза – березы: безударная «е».

Однако слово ЗАРЯ не относится ни к первой части слов, ни ко второй, потому что гласная в корне меняется в зависимости от формы слова: «зАря, но зОри, зОрька». Поэтому рука так и тянется написать «зОря». Однако есть правило, помогающее запомнить грамотное написание. Оно относится как раз к словам с чередующейся гласной в корне: «-зар-/-зор-» и гласит, что в данном случае без ударения в корне пишем «А», а под ударением – соответственно, слышащуюся букву. Исключением из правила является слово с безударной «О» – «зОревать» (встать с рассветом, на заре, бодрствовать во время зари).

Примеры предложений

- Павка подскочил ни свет ни заря и бросился искать удочки.

- Сергей Иванович потянулся и выглянул в окно: заря догорала, похожая на пылающий костер.

- — А здесь у нас мезонин, — показала хозяйка, — небольшой, но с него замечательно любоваться зарей.

- Одна из самых пронзительных повестей о войне – «А зори здесь тихие» Бориса Васильева.

- Люблю встать на рассвете только для того, чтобы буквально впитать в себя воздух на утренней заре.

- — Зорька, Зорька! – позвал пастух круторогую корову.

- — А мы вчера в «Зарницу» играли! – похвастался племянник.

Ошибочное написание слова

Как ясно из вышесказанного, неправильное написание – с буквой «О» в корне – ЗОРЯ.

Заключение

Чтобы правильно написать слово ЗАРЯ, нужно запомнить, что без ударения в нем пишется гласная «А», этого достаточно. Во всех других случаях гласная будет под ударением, а значит, проблем не возникнет.

Источник статьи: http://correctno.ru/orfografiya/zarya_ili_zorya

Правописание слова «заря»: грамматика, употребление, когда пишется через «о»

Право на существование имеют оба слова – «зоря» и «заря». Писать то или другое нужно сообразно общему смыслу выражения (фразы, предложения), поскольку это формы одного и того же исходного сло́ва, но слова́, имеющие, если уходить в тонкости, несколько различное значение. Грамматически они отличаются не только гласной в корне.

Но сразу скажем, что в большинстве обиходных случаев при обозначении заката или рассвета пишут через «а» – «заря».

Через «а»

Слово «заря», которое пишется через «а», обозначает:

- Оптические и оптико-метеорологические явления, связанные с восходом и закатом ярких небесных светил: Солнца; очень редко – Луны; как редчайшее исключение – Венеры. Заря в чистой спокойной атмосфере предшествует появлению края светила над горизонтом (утренняя), или начинается после того, как светило скроется, но в сложных и/или необычных метеоусловиях может длиться некоторое время после рассвета или до заката, см. рис. Синоним – «зарево»: «Рассветное зарево занялось почти за полчаса до восхода Солнца».

- Время продолжительности игры света на рассвете и закате: «В высоких широтах утренняязарянередко смыкается с вечерней».

- Обобщенно, как метеорологическая примета: «Горитзаряалым – будет вёдро; малиновым – идёт сушь». Синоним – «зарево»: «Закат багровым заревом пылает, непогодь вещает».

- В переносном смысле, иносказательно – зарождение, раннюю пору, самое начало явления или процесса: «Алая утренняязаряновой эры сменяется, как правило, кровавым утром, потным полуднем, тусклым вечером и печальным закатом».

Грамматика

«Заря» – неодушевлённое имя существительное женского рода. Состоит из корня «зар» и окончания «я». Постановка ударения и разделение переносами за-ря́. Падежные формы:

- Именительный: заря́ (ед. ч.); зо́ри (мн. ч.).

- Родительный: зари́ (ед. ч.); зорь (мн. ч.).

- Дательный: заре́ (ед. ч.); зо́рям (мн. ч.).

- Винительный: зарю́ (ед. ч.); зо́ри (мн. ч.).

- Творительный:зарёй или зарёю (ед. ч.); зо́рями (мн. ч.).

- Предложный: заре́ (ед. ч.); зо́рях (мн. ч.).

Сомнительное новшество

В последнее время довольно-таки регулярно отыскиваются языковеды, усердно ратующие за отказ во множественном числе «заря» от смены гласных в корне и его склонение с безударным корнем – за́ри, заре́й, заря́м, за́ри, заря́ми, заря́х . Мотивируется это наличием слова «зоря» иного ряда значений, с которым «заря» якобы легко спутать во множественном числе. Но в формах множественного числа «зоря» корень безударный, в то время как «зари» во всех ипостасях плохо выговариваются, слышатся, порождают ошибки на письме, а при осмысливании прочитанного – посторонние ассоциации, смысловые неувязки и могут сделать текст вообще нечитаемым. Например, как отличить множественное «зари» от него же единственного в родительном падеже? Только по ударению. Но представьте себе хотя бы один лишь вот этот абзац с надстрочными знаками при каждом слове!

Вряд ли люди, получившие учёные степени по славянской лингвистике, способны до такой степени недопонимать русский язык. Изучая их опусы, невозможно отделаться от впечатления, что они его нарочно коверкают в целью как можно более лишить выразительности.

С «о» в корне

С ударным корнем «зо́р» пишется слово «зо́ря». Его состав и перенос аналогичны «заря», но падежные формы единственного числа иные (ударение плавающее):

- Именительный: зо́ря (ед. ч.); зо́ри (мн. ч.).

- Родительный: зори́ (ед. ч.); зорь (мн. ч.).

- Дательный: зоре́ (ед. ч.); зо́рям (мн. ч.).

- Винительный: зо́рю (ед. ч.); зо́ри (мн. ч.).

- Творительный: зо́рей (ед. ч.); зо́рями (мн. ч.).

- Предложный: зоре́ (ед. ч.); зо́рях (мн. ч.).

Значений всего два:

- У ружейных охотников и рыболовов-удильщиков «зо́ря» – добычливое время с утра или вечером: «Словом, вечерняя стойка прошла считай что попусту – уток до нас распугали, зато утреннююзо́рюотстояли с добычей»; «В пасмурную погоду клёв на утреннейзоре́почти всегда чаще и крепче, чем на вечерней».

- Архаизм в военном и военно-морском деле, оставшийся с тех времён, когда управление войсками осуществлялось в значительной степени звуковыми сигналами: побудка на утренний подъем и вечерний отбой (отход ко сну), а также соответствующие им сигналы духовой трубой (горном, рожком) или барабаном: «Вечернююзорю́сыграть на час раньше, а с рассветом – к бою!»; «Поутру барабаннойзорёйлюдей не будить, но велеть офицерам тихо поднять фельдфебелей с капралами, а тем также тихо – солдат!»

Примечание: в архаичных формах единственного числа винительного и творительного падежей ударение падает на окончание.

Или так, или этак

Есть и случай, когда всё равно, как написать, «заря» или «зоря»: оба эти слова – синонимы (в т.ч. научные, ботанические) названия растения любистка лекарственного (Levisticum officinále), см. рис.:

Источник статьи: http://pishempravilno.ru/zarya/

О детской литературе и родовой памяти

Это отрывок из современного художественного произведения для маленьких детей – сказки английской писательницы Джулии Дональдсон «Груфффало». Полный текст, кому интересно, можно прочитать здесь.

Краткий сюжет таков: все хотят сожрать мышонка, мышонок выдумывает друга – страшного зверя – и пугает всех этим зверем, чтобы не быть сожранным. Но потом его выдумка внезапно материализуется. И этот глюк тоже хочет его сожрать. Мышонок обманывает и его тоже. Хэппи енд:

Сидит мышонок на пеньке, орешками хрустит:

Ведь он сегодня нагулял отличный аппетит.

Я, когда прочитала, чуть заикаться не начала. Не от того, что зверь страшный, а от мысли о том, что это бессмысленное говно пришло в Россию, быстро завоевало своего покупателя в лице безмозглых родителей, и теперь его читают малышам, у которых сознание еще не защищено от пагубных влияний. Детей жалко!

Ведь чтение книг родителями в раннем возрасте – очень важный процесс, воздействующий на подсознание ребенка, закладывающий нравственные основы, способствующий развитию его способностей и пробуждению родовой памяти. Какие способности может пробудить в ребенке безобразное вымышленное существо, к тому же еще и чуждое культуре его предков? Стихи про петухов, коз, лисиц, медведей дети чувствуют душой, у них ДНК включается в процесс слушания – ведь это персонажи из их культурной среды, из жизни их прадедов. Родовая память будоражится, просыпается. А родовая память – один из сильнейших оберегов. Раньше люди хорошо понимали, что народные колыбельные песенки и стишки-потешки нужны не просто для развлечения ребенка, что они нацелены именно на вызов из подсознания ребенка древних защитных сил, что это заклинания-обереги. Но сейчас, судя по тому, какие детские книги популярны среди родителей, у людей стало плохо не только с пониманием важных вещей, но и с душевным здоровьем вообще. Если душа перестает чувствовать красоту и инстинктивно отторгать уродство – значит, с ней что-то не в порядке.

Давайте прочитаем одну известную потешку:

У медведя во бору

Грибы-ягоды беру,

А медведь не спит,

На меня глядит…

Как известно, медведя ведь в старину называли бером (отсюда и слово бурый), а его логово – берлогой. Медведь было словом-заменителем, созданным для того, чтобы не упоминать лишний раз бера (а то еще явится!).

Кстати, если мы прочитаем «гриб» справа налево, то получим тот же самый корень БИР/БЕР. ГРИБы ведь соБИРают. Во БОРу. Где БРодит БЕР.

Да, может быть, это простой стишок, в котором случайно так совпали слова. А может, это старинное заклинание-предостережение, в котором умнО спрятано древнее название медведя.

И это не единственный случай сочетания в детских стихах и песенках современных и древних названий: солнышко-колоколнышко, коза-дереза. Может, еще какие-то есть?

А вот песенка из сборника русских народных песенок, потешек и прибауток «Радуга-дуга» 1969 г.:

— Ты, рябинушка,

Раскудрявая,

Ты когда взошла,

Когда выросла?

— Я весной взошла,

Летом выросла,

По зорям цвела,

Солнцем вызрела.

Какое красивое сравнение! Рябина «взошла», «по зарям цвела» и «солнцем вызрела». Рябина – солнце.

А сама песня звучит как индийская мантра. Завораживает! Преобладающие гласные звуки – А и О, встречающиеся равное количество раз. Этим звукам соответствуют красный и желтый цвета, что вполне отвечает стихотворному образу рябины-солнца.

А какие интересные открытия можно сделать, если читать слова наоборот! Ведь слова праязыка были цельными – то есть от перестановки согласных звуков в корне смысл слова не менялся.

Попробуйте прочитать и прочувствовать еще одну песенку из того же сборника «Радуга-дуга»:

Села баба на баран,

Поскакала по горам.

Виндадоры, виндадоры,

Виндадорушки мои!

На одном из форумов в Интернете обсуждалась эта песенка. Люди из нашего несчастного поколения менеджеров и промоутеров восприняли ее соответственно своему уровню: «Ну и бред!», «Что курил автор?», «Книжку фтопку!». В общем-то, если вместо сознания уже давно канализационный сток, то случайно упавший туда бриллиант вряд ли будет оценен по достоинству. Как говорилось в одной умной книге, не стоит ждать от свиней, что они оценят разбросанные перед ними жемчуга.

Впрочем, даже филологи не знают, что такое «виндадоры». По одной из версий, это просто веселое и бессмысленное песенное слово, как «тритатушки».

Что самое интересное, все знают слова «задор» и «задорный», а слово «виндадоры» почему-то всех озадачивает. А ритм в песенке, действительно, очень веселый и задорный.

Ну и для интереса прочитаем «виндадор» справа налево. Получается «родадни(в)». «В дни рода». Это прямое обращение к родовой памяти ребенка. А художник Ю.А. Васнецов, обладавший даром видения, изобразил в иллюстрации к этой песенке нечто, очень напоминающее… цепочку ДНК (волны и весла корабля, контур гор и лучи солнца).

И в заключение я хочу привести отрывки из очень интересных статей в Интернете, которые я советую почитать всем (а если у вас есть знакомые женщины с маленькими детьми, вы можете распечатать эту информацию и передать им).

Источник статьи: http://korneslov.livejournal.com/33002.html