§16. Сочетания ОРО, ОЛО, ЕРЕ, ЕЛЕ ворона, голова, дерево, селезень

Не пропусти сочетания букв: оро, оло, ере, еле

Пиши две буквы о в сочетаниях оро и оло, например: ворона, голова.

Пиши две буквы е в сочетаниях ере и еле, например: дерево, серебро.

Такие написания обусловлены процессами в истории русского языка. У многих слов с полногласием, т. е. с сочетаниями оро, оло, ере, еле, есть родственные слова, заимствованные из старославянского языка, например, ворота — врата, волость — власть, город — град, золото — злато, коротко — кратко и др.

Слова типа град, злато относятся к неполногласным, поэтому их ошибочно использовать в качестве проверочных.

Источник статьи: http://russkiy-na-5.ru/rules/16

Оро — правило русского языка

Мне все время не давало спокойствия это правило:

Пиши две буквы о в сочетаниях оро и оло, например: ворона, голова.

Пиши две буквы е в сочетаниях ере и еле, например: дерево, серебро.

А если я скажу: Пародия — обоснуйте? 🙂

Читать примечание №3.

Правописание гласных в корне слова

1.1.1.

Проверямые безударные гласные

В безударном положении в корне пишется та же гласная, что и в соответствующем ударном слоге однокорневого слова: закалить (закалка) — заколоть (заколка), запевать (запеть) — запивать (запить), задрожать (дрожь) — раздражать (дразнит), иссякать (иссякнуть) — иссекать (иссечь), озимь (зимний) — оземь (о землю), приведение (приведший) — привидение (видеть), примерять (примерить) — примирять (мир), развеваться (веять) — развиваться (развитие), старожил (старый житель) — сторожил (сторож).

Примечание 1. Если в корне пишется ё , то в безударном положении в однокорневых словах следует писать е : испещрённый (пёстрый), звездопад (звёзды), весенний (вёсны), гнездится (гнёзда) [О правописании е (ё)-о в корне после шипящих и после ц см. раздел 1.1.4.].

Примечание 2. Нельзя проверять безударные а — о в корнях глаголов совершенного вида формами несовершенного вида на ыватъ (ивать) . Так, в словах затопить, опоздать, проглотить, раздвоить, затоптать и др. гласная о проверяется однокорневыми словами топит, поздно, глотка, двое, топчет, хотя есть глаголы затапливать, опаздывать, проглатывать, раздваивать, затаптывать.

Примечание 3. Безударные а — о в корнях с неполногласными сочетаниями ра, ла (брадобрей, прекратить, влачить, облако) нельзя проверять соответствующими полногласными сочетаниями в корне оро, оло (борода, укоротить, волоку, оболочка). Неполногласные сочетания характерны для старославянских корней, и в них всегда пишется а .

Примечание 4. Нельзя проверять безударную гласную е в словах седок, седло, седалищный (нерв) однокорневыми словами сидя, сидеть. В этом корне гласный [э] восходит к древнерусскому (ять): сдти.

Примечание 5. Данное правило не распространяется на иноязычные слова, так как в них проверяемая и проверочная гласные могут относиться к морфемам различного происхождения. Так, в слове аккомпанемент суффикс -емент французского происхождения, а в глаголе аккомпанировать суффикс -ирова- — немецкий; ср.: абонемент — абонировать, ангажемент — ангажировать.

Источник статьи: http://otvet.mail.ru/question/179349564

Что такое полногласные и неполногласные сочетания в русском языке

Знать современный русский язык досконально невозможно, если пренебрегать изучением его истории. Есть лингвистические конструкции, которые сейчас кажутся нам привычными или, напротив, выходят из активного словарного состава языка, и есть примеры таких необъяснимых языковых явлений, которые, на первый взгляд, не поддаются объяснению. Полногласные и неполногласные сочетания как раз из этого перечня. Что это за фонетические конструкции и какую роль эти слоги сыграли в становлении нашего языка? Какое правило поможет грамотно писать такие слова? Давайте разбираться….

Из глубины веков

Со временем язык древности разделился на русскую, украинскую и белорусскую языковую группу, знакомую нам сегодня. А тогда этот языковой обычай и дал нам слова с неполногласием в русском языке.

Полногласные и неполногласные сочетания – это особые фонетические исключения, представляющие собой слова и словоформы с единым корнем.

По сути, это означает, что в словоформе имеется слог, состоящий из трех звуков при полногласии или двух при неполногласном сочетании – два гласных и один сонорный. Самое известное сочетание – оро оло.

Для лучшего понимания стоит взглянуть на примеры.

Все слова, имеющие полногласие, делятся на несколько групп:

- Однокоренные слова, некоторые из которых обладают полногласием, а другие нет: берег – прибрежный, жеребьевка – жребий.

- Только полногласные слова, у которых нет неполногласного аналога: корова, борона, солома.

- Только неполногласные слова, у которых утрачен именно вариант с полногласием. К примеру: влага, срам, время.

Развитие полногласных и неполногласных сочетаний

Оттуда приходят и наиболее известные слова с полногласными и неполногласными сочетаниями. Например, вран – ворон, брег – берег, глас – голос и т.д.

Кроме этого, есть исключения.

Заглядывая в исторические процессы, протекающие в языке, можно отметить наиболее яркие чередования полногласных и неполногласных сочетаний:

- «оло» «ла» «ле». Пример: молодой – млад, молоко – млеко – млечный.

- «оро» «ра» «ре». Пример: город – град, борода – брада.

Важно! В обычной речи, конечно же, чаще используются полногласные сочетания. Однако из оро оло есть исключения, например, ворог – враг. Наиболее употребительным вариантом является вторая словоформа, а первая стала историзмом.

Самые заметные полногласия и неполногласия в русском языке:

- Оро-ра: бороздить – браздить, вороги – враги, воротятся – вращаются, воротятся – вращаются, города – грады, огородить – оградить, дорогая – дражайший, зорок – зрачок, коротать – краток, морока – мрачный, норовить – нравиться, оборотиться – обратить, пороховница – прах, здороваться – здравствовать, сторониться – страны, хоромы – храмовый, хорониться – охраняет, хоробриться – храбриться.

- Ола-ла: волочиться – влачить, волосатый – власы, Володенька – Владик, голосить – гласит, головной – главный, голодать – обгладывать, золотой – злато, колос – клас, молотить – млатить, молодка – младость, молодец – младенец, молония – молния, оболочка – облачный, солод – сладкий, холодильник – хлад.

- Ере-ре: беремя – бремя, веред – вред, середина – среда, бередить – бред, дерево – древо.

- Оло-ле: молочный – млечный, полощет – плещет, волочит – увлечься.

В отношении двух первых слов данный «диагноз» точно не верен! Ведь у данных слов нет пары неполногласия.

Полногласие воровки и сноровки только видимое. Для того чтобы это выяснить, нужно провести словообразовательный разбор.

Эти слова образованы от «вор» и «норов». Оба при помощи суффиксального способа путем присоединения суффикса «овк».

Важно! Гласные в полногласии могут находиться только в корне.

Что же такое поросль? В данном случае и это не пример полногласия, так как поросль имеет корень -рос-, а «по» является приставкой. А правописание в корне «о», а не «а», как в неполногласном варианте, говорит о том, что это слово – исключение из «оро-оло».

Чередование

Такая орфограмма, как неполногласие, не требует заучивания правила, так как эти сочетания приветствуют слог под ударением, при котором гласный звук стоит в позиции силы и всегда слышен достаточно четко. Например: врЕмя, прАх, злАто и т.д.

В полногласном же варианте один из гласных звуков всегда будет стоять в слабой позиции, поэтому для правильного написания существует два пути:

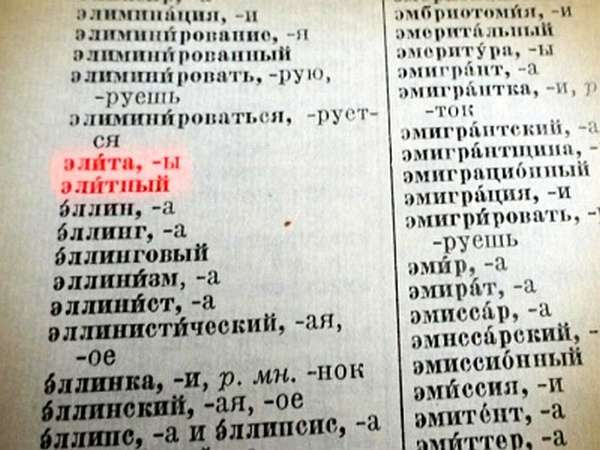

- Запомнить! Многие такие словоформы являются словарными, и их написание нужно просто уточнить в орфографическом словаре. К примеру, воробей. Вторую гласную можно проверить, поставив ее в сильную позицию под ударение – ворОбушек. А вот первую из сочетания проверить никак не удастся, нужно ее просто записать и заучить.

- Проверить с помощью изменения данного слова: подбора однокоренного с тем условием, чтобы поставить гласную в сильную позицию. Возьмем для примера слово берег. Первая е уже под ударением, а вторую ставим в сильную позицию подбором однокоренной полногласной пары – правоберЕжный.

Слова с чередованием также отличаются различной стилистической принадлежностью. Так, неполногласные конструкции чаще встречаются в поэтической речи.

Например: Браду его посеребрила чреда прошедших лет. Здесь мы видим сразу два чередования – брада – борода и чреда – череда.

Для сравнения можно привести другую фразу: За неделю у него выросла настоящая борода. Видно, что первое предложение присуще больше книжному стилю и употребляется в стихотворении, а вот второе можно с легкостью встретить и в обычной разговорной речи.

Что такое полногласные сочетания в русском языке

Вывод

Теперь вы знаете, что такое полногласие. Чтобы разобраться с данными языковыми конструкциями, требуется лишь знать этимологию данного слова – его происхождение, и постоянно изучать древние исторические языковые процессы, благодаря которым наше русский язык стал таким современным и подвижным.

Источник статьи: http://tvercult.ru/obrazovanie/chto-takoe-polnoglasnyie-i-nepolnoglasnyie-sochetaniya-v-russkom-yazyike