Какие гласные русского языка называются безударными, на какие три группы они делятся и как их правильно проверять

Оказывается, проверять надо не только ударением.

Безударные гласные – это все гласные слова, на которые не падает ударение. В русском языке ударение в словах падает на какой-то один звук – найдите его, остальные будут безударными.

Пример: в слове “достопримечательность” ударный – А, безударные: О, О, И, Е, Е, О.

Когда мы произносим гласные без ударения, мы сокращаем их и иногда даже меняем. В лингвистике этот процесс называется редукцией.

Редукция бывает количественная и качественная. В первом случае гласный просто сократился, но не изменился, поэтому сложностей в правописании нет. Количественному изменению подвергаются У, И, Ы. В словах типа облУпить, мИнута, крЫсенок у нас не возникает вопроса, какую букву писать.

А вот когда редукция качественная – мы “не слышим”, нужный звук. Например, в слове “молоко” между М и Л мы слышим не О, не А (мы не говорим мОлОко, как бабушка в деревне, и не говорим мАлАко, как в белорусском языке) – там вообще непонятно что.

Чтобы написать правильную букву, ее надо как-то проверить – возникает орфограмма.

Но вопрос в том, как правильно проверять? Сначала надо определить тип безударного звука.

Какие они бывают

Выделяется три типа:

- Проверяемые – можно проверить ударением.

- Непроверяемые – нельзя проверить никакими способами, надо запомнить.

- Чередующиеся – надо знать правила чередования.

Разберем первый тип – проверяемые звуки. Для их проверки, надо изменить слово так, чтобы сомнительный гласный стал ударным. Например: в…да – вОды (множественное число); в…сна – вЁсны, в…дро – вЁдра.

Совет : сначала всегда меняйте единственное число на множественное и наоборот. Обычно это самый быстрый способ проверить орфограмму.

Другой способ – подобрать родственное слово, в котором звук будет под ударением. Возьмем слово “л…сник”. Так называют человека, который работает где? В лесу. В слове “лЕс” гласный под ударением, сомнений в правописании не возникает, значит “лесник” тоже пишется с “е”.

Внимание . Проверять таким способом можно только родственные слова. То есть лексическое значение слов обязательно должно быть общим: лесник от слова “лес”, “домовой” от слова “дом”, “водолаз” от слов “вода”, “воды”.

Слово “водитель” нельзя проверять существительным “вода”. У них абсолютно разное лексическое значение. “В…дитель” проверяется глаголом “вОдит”.

Скоро у нас выйдет статья “Проверяемые гласные” – прочитайте ее обязательно. Там я расскажу о способах проверки более детально, научу вас быстро запоминать орфографические правила.

Второй тип – непроверяемые. Их надо запоминать. В школьных учебниках такие слова даются в рамочках и выносятся в справочный раздел. Например, в слове “в…трина” нельзя проверить первый “и”, его можно только запомнить.

Однако иногда писать правильно помогает чувство языка, знание его истории. Например, слово “р…бота” в учебниках подается как словарное. Но каждый человек, для которого русский язык – родной, понимает, что “работа” от слова “рАб”. Вот вам и проверка.

На уроке в школе так объяснять нельзя, потому что “работа” и “раб” в современном русском – не однокоренные, работа перестала быть уделом рабов. Но на экзамене, на самостоятельной или просто при работе с текстом такое объяснение вполне сгодится.

Другой пример – мы пишем в словах полногласные сочетания “оло”, “оро”, если знаем старославянизмы с неполногласием “ла”, “ра”, “ле”, “ре”: молоко – млеко, смородина – смрад.

Есть и другие буквосочетания, секреты, правила работы со словарными словами – читайте статью о непроверяемых гласных.

Третий тип – чередующиеся. В одном и том же корне с чередованием могут быть разные звуки, сравните: положить – полагать, касаться – коснуться, заря – зори. Они проверяются по схожему принципу, правописание часто зависит от суффикса, который следует за корнем.

Пример правила на чередование . Если после корня -к..с- есть суффикс “А” – в корне пишется А, если нет – О: кАсАние, прикОсновение.

Здесь тоже есть нюансы, подводные камни в виде исключений и пр. Я постараюсь собрать все правила в простом и доступном виде в статье про чередующиеся гласные.

Гласные без ударения часто не соответствуют буквам, которые мы пишем. Дети 1-4 класса и ученики среднего звена забывают об этом, когда делают фонетический разбор. Отметим несколько основных правил.

Что надо знать для правильного фонетического разбора в школе

Если О находится не под ударением, он всегда транскрибируется как [а]: “вода” – [вада’].

Э без ударения всегда обозначает [и]: “весна” – [в’исна’], “пепел” – [п’э’п’ил]. Вы спросите – откуда там И? В школе мы пишем “и”, хотя на самом деле это не совсем так – ниже я расскажу про вузовскую классификацию безударных гласных, вы все поймете.

Йотированных Е, Ё, Ю, Я в фонетической транскрипции не может быть. Они либо обозначают два звука: jэ, jо, jу, jа, либо один звук с предшествующей мягкостью согласного: метелка – [м’ит’о’лка], племя – [пл’э’м’а].

Это весь материал, который нужно держать в голове для грамотного фонетического разбора.

Вам нужны хорошие справочники по русскому языку, где есть вся необходимая теория, написанная понятным языком? Для подготовки к ОГЭ, ЕГЭ или просто для улучшения лингвистических навыков?

Рекомендую вам вот эти четыре пособия, три из которых написаны школьными учителями-практиками из разных городов:

- Е. С. Симакова. Русский язык. Новый полный справочник для подготовки к ЕГЭ.

- Гераськина В. И. Сборник учебно-справочных материалов для подготовки к ЕГЭ по русскому языку (г. Саранск).

- Чмирь О. Б. МАТЕРИАЛЫ К ЕГЭ–2019. Справочный материал по русскому языку (г. Алдан).

- Нестерова С. Л. Справочник для подготовки к ГИА по русскому языку (п. Советский Выборгского района Ленинградской области).

Напишите свой e-mail здесь – я отправлю вам четыре книги в одном архиве в высоком качестве.

Немного теории из высшей школы

В вузе с безударными гласными дела обстоят сложнее, чем в школе.

Все слоги в словах делятся на четыре группы:

- Ударные – на которые падает ударение.

- Заударные – находятся за ударным слогом.

- Первые предударные – безударный слог, который предшествует ударному.

- Вторые предударные – слог предшествует первому предударному.

Рассмотрим каждый слог слова “перекресток”. “Кре” – ударный, “сток” – заударный, “ре” – первый предударный, “пе” – второй предударный.

В некоторых словах может быть 3 и более предударных слога, но они не влияют на транскрипцию, поэтому не учитываются.

Теперь разбираемся с безударными гласными.

О и А в первом предударном слоге после твердых обозначают звук, близкий к а, который в транскрипции обозначается знаком “/\”. Это почти А, но не такой длинный и четкий, как под ударением (в слове “мама”, например).

О, А, Э во втором предударном и в заударном слоге после твердых произносятся очень коротко, мы не можем понять, что это вообще за звуки – то ли О, то ли А, то ли Э. Поэтому в фонетической транскрипции для них создан особый знак – [ъ].

Транскрибируем слово “молоко” – [мъл/\ко’]. Транскрибируем “караван” – [кър/\ва’н].

Э после твердых в первом предударном слоге произносится как Ы с призвуком Э – [ыэ]

Рассмотрим позиционную мену О, А, Э после мягких. В первом предударном слоге они обозначают И с призвуком Э – [иэ]. Во втором предударном и в заударных слогах мы произносим очень короткий и непонятный гласный, который в фонетике отображается знаком [ь].

Транскрибируем “в пенале” – [фп’иэна’л’ь]. Транскрибируем “небеса” – [н’ьб’иэса’].

Мы не углубляемся в фонетику, поэтому материал об исключениях, транскрибировании некоторых заимствованных слов я не даю.

Если характеризовать ударные и безударные звуки по подъему и ряду, как мы делали это в общей статье про гласные, получится такая таблица:

Заключение

- Безударные гласные – такие гласные слова, на которые не падает ударение.

- Три типа безударных гласных: проверяемые (можно проверить ударением), непроверяемые (надо смотреть в словаре и запоминать), чередующиеся (надо знать условия чередования).

- Количественная редукция безударных – звук произносится короче, чем ударный.

- Качественная редукция – звук меняется.

- В школе О без ударения – всегда [а], Е, Э без ударения – всегда [и].

- А, О после твердых в первом предударном – [/\].

- А, О, Э после твердых во втором предударном и заударных – [ъ].

- Э в первом предударном – [ыэ].

- А, О, Э после мягких в первом предударном – [иэ].

- А, О, Э после мягких во втором предударном и заударных – [ъ].

Дорогие читатели, помогите мне сделать рубрику, посвященную русскому языку. Тексты на какие темы вам бы хотелось в ней видеть? Достаточно ли подавать материал, опираясь только на школьную программу, или нужно делать какие-то отсылки к высшей школе? Буду рад всем вашим отзывам и предложениям, спасибо.

Источник статьи: http://vsvoemdome.ru/obrazovanie/kakie-glasnye-bezudarnye

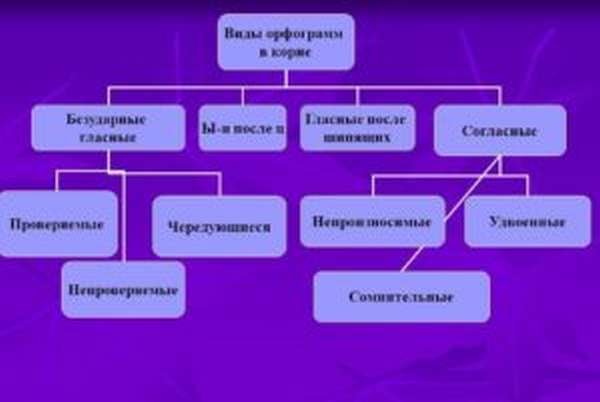

Правила правописания гласных: орфограммы в корне слова

Орфограмма – это написание слов, соответствующее правилам орфографии или сложившейся языковой традиции. Это те места в словах, где школьники чаще всего допускают ошибки. Многочисленная и разнообразная группа под названием орфограммы в корне слова связана с правописанием гласных и согласных….

Особенности

Работая с изучаемой орфограммой в корне, школьник не задумывается о ее месте в ряду остальных, хотя корневые орфограммы образуют стройную, логически обоснованную систему. Сходные случаи требуют одинаковых способов проверки. Ошибок можно избежать, если научиться правильно выделять в словах приставки, суффиксы, окончания и особенно корневые орфограммы, определять их место в ряду других и проводить проверку, применяя правило, или заглядывая в орфографический словарь.

Важно! Прежде, чем начинать проверку, надо установить, в какой морфеме (части слова) находится проверяемая буква. Распространенная ошибка – применение к одной морфеме правила для другой или попытка проверить, например, гласную в суффиксе с помощью гласной в окончании родственного слова.

Область применения правила

Правильно выделить нужную морфему возможно только путем подбора и сравнения однокоренных слов. При этом необходимо учитывать их значение. Например, будут ли родственными слова гора и гореть? На первый взгляд морфема -гор- в них выглядит одинаково, но общего в смысловом значении этих слов не найти, значит, родства между ними нет. Разными будут и способы проверки.

Разновидности

Корневые орфограммы можно разделить на 4 группы:

- непроверяемые,

- проверяемые,

- чередующиеся,

- выбираемые.

От принадлежности их к определенной группе зависят пути выбора нужной буквы. Как выделить орфограмму: обозначьте морфему, проверяемую букву подчеркните одной чертой. Этот способ поможет вам писать слова правильно.

Непроверяемые

Эта разновидность включает в себя несколько орфограмм. Непроверяемыми могут быть:

- безударные гласные,

- согласные: неясные, парные по звонкости-глухости, непроизносимые, удвоенные.

Объединяет их невозможность обойтись при затруднениях без словаря.

Проверяемые

Проверяемые орфограммы в корне слова регулируют выбор букв на месте звука в слабой позиции, написание которых устанавливается подбором проверочных слов или форм,где гласный или согласный звук ставится в сильную позицию и хорошо слышен. Как проверяется орфограмма в корне слова, примеры:

Для гласных сильная позиция – ударная. Чтобы проверить безударную гласную в корне слова, требуется подыскать родственное, в котором она находится под ударением, или изменить данное таким образом, чтобы сомнительная буква стала ударной:

гора́ – го́рка, в го́ры.

Неясные парные звонкие и глухие согласные отчетливо слышны перед гласными, сонорными. Непроизносимые проявляются также на конце слова. Здесь тоже поможет проверочное слово или изменение формы:

- дуб – дубок, дубы,

- честный – честь, честен.

- весна – весенний, вёсен.

В последнем случае по аналогии с предыдущим хочется вставить непроизносимую согласную, но проверка показывает, что ее там нет.

Есть еще один способ проверки безударных гласных, но подходит он не для всех слов, а только для содержащих определенные сочетания букв. В современном русском языке сохранились следы как древнерусского, так и церковнославянского. В первом существовало полногласие, то есть каждый слог оканчивался на гласную. Второй допускал неполногласные сочетания – согласные, не разъединенные гласными. На формирование языка влияли оба, и теперь существуют морфемы, которые в одних словах содержат древнерусский вариант, в других соответствующий ему старославянский. С помощью чередования полногласных и неполногласных сочетаний проверяется орфограмма в корне слова: примеры их взаимной замены приведены в таблице:

| Древнерусский вариант | Церковнославянский вариант | Примеры |

| -оро- | -ра- | город ограда |

| -оло- | -ла- | полотно платок |

| -оло- | -ле- | молоко млечный |

| -ере- | -ре- | берег прибрежный |

Два разных варианта заменяют друг друга только в таких парах, так что один проверяется наличием в родственных словах другого. Теперь, зная о существовании слова младший, молодой через А уже не напишешь. Неполногласные формы также встречаются вместо привычных нам современных в торжественных поэтических произведениях прошлых веков, и их наличие указывает на современное правописание.

«ОЁ после шипящих» также относится к проверяемым, но подбирать для проверки приходится не слова с ударным вариантом, а однокоренные, где на этом месте появляется Е. Если такие варианты нашлись, в корне пишется Ё, если нет – тогда О (шёпот – шептать, шорох – родственных с Е нет).

Чередования

Иметь варианты употребления могут и гласные, и согласные, но основные трудности связаны с выбором первых.

ВАЖНО! Чередования и проверяемые орфограммы в корне слова подчиняются разным правилам, проверять их одинаково невозможно.

Что представляют собой орфограммы корней с чередованием гласных и чем отличаются от них проверяемые орфограммы в корне слова. Слово с чередующейся гласной, внешне похожее на другое, отличается от него значением. Примирять (друзей) – проверочное слово мир. Примерять одежду – подбирать проверочное слово, чтобы проверить безударную гласную в корне, ни в коем случае нельзя, здесь чередование.

Чередующиеся гласные не проясняются постановкой в сильную позицию, как проверяемые орфограммы в корне. Например, слова слова с корнем лаг-лож и прочие случаи с чередованиями требуют иных способов проверки.

Правописание гласных в корне с чередующимися согласными зависит от одной из четырех причин.

Последующие согласные

В корне -раст-(-ращ-)//-рос- перед Щ и сочетанием СТ пишется А, а перед С без последующей Т – всегда О. Исключения – имена собственные Ростов и Ростислав, нарицательные росток и ростовщик пишутся через О, а слово отрасль – через А. В список данного типа не включены . Причины будут разъяснены ниже.

Суффикс -а-

От суффикса -а- зависит выбор гласной И: выберешь – выбираешь, раздерет – продираться, выжечь – выжигать, презреть – презирать, замереть – замирать, отпереть – отпирать, застелить – расстилается, вытереть – стирать, вычет – вычитание, блестящий – блистать,

гласной А: кос-//-кас- (коснуться – касание)

сочетания ИМ, ИН на месте А (Я):

- нажать – сжимать

- понять – принимать

- клясть – проклинать

- начало – начинать

- измять – сминать

Слова с корнем -лаг-//-лож- подчиняются обоим названным правилам. А пишется перед Г, но в тех же словах всегда есть и суффикс -а- (положить – слагаемое), так что для их проверки годятся два способа.

Ударение

В словах с чередованиями:

- -гор-//-гар (горе́ть – зага́р),

- -клон-//-клан- (наклони́ться – кла́няться),

- -коп-//-кап- (вскопа́ть – выка́пывать),

- -молч-//-малч- (молча́ть – ума́лчивать),

- -морг-//-марг- (моргну́ть – сма́ргивать),

- -позд-//-пазд- (опозда́ть – запа́здывать),

- -порх-//-парх- (вспорхну́ть – перепа́рхивать),

- -стой-//-стай- (стоя́ть – наста́ивать),

- -твор-//-твар- (твори́ть – тва́рь),

- -толк-//-талк- (толкну́ть – ста́лкивать),

- -тороп-//-торап- (торопи́ться – потора́пливать) –

в неясных случаях (без ударения) употребляется буква О.

Правописание гласных в корне -зар-//-зор- (заря́ – зо́рька) подчиняется обратному закону: без ударения в нем пишется А.

Исключение составляют диалектные и специальные слова вы́гар (вы́гарь), вы́гарки, при́гарь, и́згарь, зорева́ть, не подчиняющиеся правилу.

Оттенки значения

Смысловыми оттенками также определяется орфограмма в корне слова. Примеры выбора гласной по данному признаку:

-мак-//-мок- (макать – промокать): первый вариант пишется в словах со значением погружения в жидкость, второй – способности пропускать жидкость, пропитываться ею.

-плав-//-плыв-//-плов- (плавучий – плывун – пловец): способность держаться на плаву/направленно двигаться в потоке/совмещение обоих значений.

-скак-//-скок- (скакать – вскочить): многократное или длительное действие/однократное. Исключение – скачок.

-равн-//-ровн- (уравнение – подровнять): смысловая связь с понятиями равный (одинаковый) и ровный. Команда «Равняйсь!» и слово равнина – не исключения, как на первый взгляд кажется. «Равняйсь!» требование не встать ровно, а встать одинаково. А равнина – не ровная поверхность, на ней есть холмы и ямы, а равная по высоте уровню моря.

Чередующиеся согласные не влекут трудностей правописания, их наличие учитывается только при выделении морфемы.

Выбираемые гласные

Выбираемые корневые орфограммы включают случаи, в которых выбор буквы зависит от ее окружения в слове.

К выбираемым относятся гласные после шипящих и Ц, написание которых устанавливается несколькими правилами:

- жи-ши, ча-ща, чу-щу – сочетания, в которых не пишется Ы, Я, Ю, за исключением заимствованных из французского языка слов жюри, жюльен, парашют, брошюра, иноязычных имен и фамилий типа Жюли, Чюрлёнис, Мкртчян, а также русских, в которых традиционно закрепилось определенное написание,

- после Ц пишется И (кроме слов цыпленок, цыган, цыц, цыкнуть, на цыпочках).

Также в эту группу входит правило, согласно которому И, стоявшая в начале слова, меняется на Ы после приставок на согласный, кроме сверх- (интересный – безынтересный сверхинтересный).

Часть 1. Орфограммы в корне гласные

Русский язык. Орфография: Проверяемые безударные гласные в корне.

Вывод

Правила, регулирующие написание рассмотренных вариантов, к другим морфемам не применимы. Исключений только два: способ выбора И-Ы, Я-А, Ю-У распространяется на орфограмму в любой морфеме, а замена И на Ы действует и там, где основа после приставки на согласный начиналась с приставки из- (ис-). В остальных случаях выбор буквы требует иных способов проверки.

Источник статьи: http://tvercult.ru/obrazovanie/pravila-pravopisaniya-glasnyih-orfogrammyi-v-korne-slova