1.2. Общая характеристика природных явлений

Геологические природные явления

Известно, что земная кора вместе с частью верхней мантии не является монолитным панцирем планеты, а состоит из нескольких больших блоков (плит) толщиной от 60 до 200 км. Всего выделяют 7 громадных плит и десятки плит поменьше. Верхней частью большинства плит является как материковая, так и океаническая земная кора, то есть на этих плитах находятся материки, моря и океаны.

Плиты лежат на сравнительно мягком, пластичном слое верхней мантии, по которому они медленно перемещаются со скоростью от 1 до 6 см в год. Соседние плиты сближаются, расходятся или скользят одна относительно другой. Они «плавают» на поверхности пластичного слоя верхней мантии, как куски льда на поверхности воды.

В результате перемещения плит в недрах Земли и на её поверхности постоянно происходят сложные процессы. Так, например, при столкновении плит с океанической земной корой могут возникнуть глубоководные впадины (желоба), а при столкновении плит, являющихся основанием материковой земной коры, могут образоваться горы. Когда происходит сближение двух плит с материковой земной корой, их края вместе со всеми накопленными на них осадочными породами сминаются в складки, образуя горные хребты. С наступлением критических перегрузок складки смещаются и рвутся. Разрывы происходят мгновенно, сопровождаясь толчком или серией толчков, имеющих характер ударов. Энергия, выделившаяся во время разрыва, передаётся в толще земной коры в виде упругих сейсмических волн и приводит к землетрясениям.

Пограничные области между литосферными плитами называют сейсмическими поясами. Это самые беспокойные, подвижные области планеты. Здесь сосредоточено большинство действующих вулканов и происходит не менее 95% всех землетрясений.

Таким образом, геологические природные явления связаны с движением литосферных плит и изменениями, происходящими в литосфере.

Опасное геологические явление — событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающие воздействия на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным геологическим природным явлениям относятся землетрясения, извержения вулканов, оползни, обвалы.

Метеорологические природные явления

Опасное метеорологическое явление — природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

Эти процессы и явления связаны с различными атмосферными процессами, и прежде всего с процессами, происходящими в нижнем слое атмосферы — тропосфере. В тропосфере находится около 9/10 всей массы воздуха. Под влиянием солнечного тепла, поступающего на земную поверхность, и силы земного притяжения в тропосфере образуются облака, дождь, снег, ветер.

Воздух в тропосфере перемещается в горизонтальном и вертикальном направлениях. Сильно нагретый воздух вблизи экватора расширяется, становится легче и поднимается вверх. Происходит восходящее движение воздуха. По этой причине у поверхности Земли вблизи экватора образуется пояс низкого атмосферного давления. У полюсов из-за низких температур воздух охлаждается, становится более тяжёлым и опускается вниз. Происходит нисходящее движение воздуха. По этой причине у поверхности Земли вблизи полюсов давление высокое.

В верхней тропосфере, наоборот, над экватором, где преобладают восходящие потоки воздуха, давление высокое, а над полюсами — низкое. Воздух всё время движется из области повышенного давления в область пониженного давления. Поэтому поднявшийся над экватором воздух растекается к полюсам. Но вследствие вращения Земли вокруг своей оси движущийся воздух не доходит до полюсов. Охлаждаясь, он становится тяжелее и опускается примерно у 30° северной и южной широт, образуя в обоих полушариях области высокого давления.

Большие объёмы воздуха тропосферы, обладающие однородными свойствами, называются воздушными массами . В зависимости от места формирования воздушных масс выделяют четыре их типа: экваториальная воздушная масса, или экваториальный воздух; тропическая воздушная масса, или тропический воздух; умеренная воздушная масса, или умеренный воздух; арктическая (антарктическая) воздушная масса, или арктический (антарктический) воздух.

Свойства этих воздушных масс зависят от тех территорий, над которыми они сформировались. Перемещаясь, воздушные массы долго сохраняют свои свойства, а встречаясь, взаимодействуют между собой. Перемещение воздушных масс и их взаимодействие определяют погоду в тех местах, куда эти воздушные массы приходят. Взаимодействие различных воздушных масс приводит к образованию в тропосфере движущихся атмосферных вихрей — циклонов и антициклонов.

Циклон — это плоский восходящий вихрь с низким атмосферным давлением в центре. Поперечник циклона может составлять несколько тысяч километров. Погода при циклоне преобладает пасмурная, с сильными ветрами.

Антициклон — это плоский нисходящий вихрь с высоким атмосферным давлением с максимумом в центре. В области высокого давления воздух не поднимается, а опускается. Воздушная спираль раскручивается в северном полушарии по часовой стрелке. Погода при антициклоне малооблачная, без осадков, ветер слабый.

С движением воздушных масс, с их взаимодействием связано появление опасных метеорологических явлений, которые могут стать причиной стихийных бедствий. Это тайфуны и ураганы, бури, снежные бури, смерчи, грозы, засуха, сильные морозы и туманы.

Гидрологические природные явления

Вода на поверхности Земли находится в океанах и морях, в реках и озёрах, в атмосфере в газообразном состоянии и в ледниках в твёрдом состоянии.

Все воды на Земле, не входящие в состав горных пород, объединяются понятием «гидросфера». Объём всей воды на Земле столь велик, что измеряют его в кубических километрах. Кубический километр — это куб с размером каждого ребра в 1 км, полностью заполненный водой. Вес 1 км 3 воды равен 1 млрд т. На Земле содержится 1,5 млрд км 3 воды, 97% из них — это Мировой океан. В настоящее время принято разделять Мировой океан на 4 отдельных океана и 75 морей с заливами и проливами.

Вода находится в постоянном круговороте, при этом тесно взаимодействует с воздушной оболочкой Земли и с сушей.

Движущей силой круговорота воды является солнечная энергия и сила тяжести.

Под действием солнечных лучей вода испаряется с поверхности океана и суши (из рек, водоёмов, почвы и растений) и поступает в атмосферу. Часть воды сразу возвращается с дождями обратно в океан, часть перено- — сится ветрами на сушу, где выпадает на поверхность в виде дождя или снега. Попадая на почву, вода частично впитывается в неё, пополняя запасы почвенной влаги и подземных вод, частично стекает в реки и водоёмы. Почвенная влага частью переходит в растения, которые испаряют её в атмосферу, а частично стекает в реки. Реки, питающиеся поверхностными и подземными водами, несут воду в Мировой океан, восполняя её убыль. Вода, испаряясь с поверхности Мирового океана, снова оказывается в атмосфере, и круговорот замыкается.

Такое движение воды между составными частями природы и всеми участками земной поверхности происходит постоянно и беспрерывно в течение многих миллионов лет.

Круговорот воды в природе, как замкнутая цепь, состоит из нескольких звеньев. Выделяют восемь таких звеньев: атмосферное, океаническое, подземное, речное, почвенное, озёрное, биологическое и хозяйственное. Вода постоянно переходит от одного звена к другому, связывая их в единое целое. В процессе круговорота воды в природе постоянно возникают опасные природные явления, которые оказывают влияние на безопасность жизнедеятельности человека и могут приводить к катастрофическим последствиям.

Опасное гидрологическое явление — событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных или гидродинамических факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду.

К опасным природным явлениям гидрологического характера относятся наводнения, цунами и сели.

Биологические опасные природные явления

Живые организмы, в том числе и человек, взаимодействуют между собой и окружающей неживой природой. При этом взаимодействии происходит обмен веществ и энергии, идёт непрерывное размножение, рост живых организмов и их движение.

Среди наиболее опасных природных явлений биологического характера, оказывающих существенное влияние на безопасность жизнедеятельности человека, выделяют:

- природные пожары (лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары и подземные пожары горючих ископаемых);

- инфекционные заболевания людей (единичные случаи экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, групповые случаи опасных инфекционных заболеваний, эпидемическая вспышка опасных инфекционных заболеваний, эпидемия, пандемия, инфекционные заболевания людей невы-явленной этиологии);

- инфекционные заболевания животных (единичные вспышки экзотических и особо опасных инфекционных заболеваний, энзоотии, эпизоотии, панзоотии, инфекционные заболевания сельскохозяйственных животных невыявленной этиологии);

- поражение сельскохозяйственных растений болезнями и вредителями (эпифитотия, панфитотия, болезнь сельскохозяйственных растений невыявленной этиологии, массовое распространение вредителей растений).

Природные пожары включают в себя лесные пожары, пожары степных и хлебных массивов, торфяные пожары. Наиболее распространены лесные пожары, которые происходят ежегодно, приносят колоссальные убытки и приводят к человеческим жертвам.

Лесные пожары — это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. При сухой погоде и ветре лесные пожары охватывают значительные пространства.

При жаркой погоде, при отсутствии дождя в течение 15—20 дней лес становится пожароопасным. Статистика свидетельствует, что в 90—97% случаев причиной возникновения лесных пожаров является жизнедеятельность людей.

Эпидемия — широкое распространение инфекционной болезни среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости. Обычная (минимальная) заболеваемость для данной местности — это чаще всего не имеющие между собой связи единичные случаи заболеваний.

Эпизоотии — массовые инфекционные болезни животных.

Эпифитотии — массовые болезни растений.

Массовое распространение инфекционных болезней среди людей, сельскохозяйственных животных или растений представляет прямую угрозу безопасности жизнедеятельности человека и может приводить к возникновению чрезвычайных ситуаций.

Инфекционные болезни — это группа болезней, которые вызываются специфическими возбудителями (бактериями, вирусами, грибками). Характерными особенностями инфекционных болезней являются: заразность, т. е. способность передавать возбудителей от больного организма здоровому; стадийность развития (заражение, инкубационный период, течение болезни, выздоровление).

Космические опасные природные явления

Земля — это космическое тело, маленькая частица Вселенной. Другие космические тела могут оказывать сильное влияние на земную жизнь.

Каждый видел, как на ночном небе появляются и гаснут «падающие звёзды». Это метеоры — небольшие небесные тела. Мы наблюдаем кратковременную вспышку раскалённого светящегося газа в атмосфере на высоте 70—125 км. Она возникает, когда метеор с большой скоростью вторгается в атмосферу.

Последствия падения Тунгусского метеорита. Фото 1953 г.

Если за время движения в атмосфере твёрдые частицы метеора не успевают полностью разрушиться и сгореть, то их остатки падают на Землю. Это метеориты .

Существуют и более крупные небесные тела, с которыми может встретиться планета Земля. Это кометы и астероиды.

Кометы — это быстро перемещающиеся на звёздном небе тела Солнечной системы, движущиеся по сильно вытянутым орбитам. С приближением к Солнцу они начинают светиться и у них появляется «голова» и «хвост». Центральная часть «головы» называется ядром. Диаметр ядра может быть от 0,5 до 20 км. Ядро представляет собой леденистое тело замёрзших газов и частиц пыли. «Хвост» кометы состоит из молекул газов и частиц пыли, улетучившихся из ядра под действием солнечных лучей. Длина «хвоста» может достигать десятков миллионов километров.

Астероиды — это малые планеты, диаметр которых колеблется в пределах от 1 до 1000 км.

В настоящее время известно около 300 космических тел, которые могут пересекать орбиту Земли. Всего, по прогнозам астрономов, в космосе существует примерно 300 тыс. астероидов и комет.

Падение Сихотэ-Алиньского метеорита

Встреча нашей планеты с большими небесными телами представляет серьёзную угрозу для всей биосферы.

Мир окружающей нас природной среды постоянно изменяется, в нём идут процессы обмена веществ и энергии, и всё это, вместе взятое, порождает различные природные явления. В зависимости от интенсивности проявления и мощности происходящих процессов эти природные явления могут создать угрозу для жизнедеятельности человека и обстановку чрезвычайной ситуации природного характера.

Задание: найти в интернете какие опасные природные явления произошли на территории Алтайского края происходили на территории Алтайского края. Ответ записать в комментариях к этому параграфу

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/id/5e9fcffb6c0a0274c76ea9bc/12-obscaia-harakteristika-prirodnyh-iavlenii-5f5b30c7d5e15d30de9a1b52

Как называются самые беспокойные подвижные участки земной коры?

Подвижными участками земной коры называются ее области, где происходят процессы горообразования, извержения вулканов, землетрясения. Самые беспокойные участки называют сейсмическими поясами. В настоящее время самых крупных сейсмических пояса два: Тихоокеанский пояс и Средиземноморско-Тра нсазиатский сейсмический пояс. Так же существуют второстепенные сейсмические пояса, которые большей массой расположены под толщей воды, а так же западной части Африки, вдоль Филиппин, Антарктиды.

Не следует путать карту строения земной коры и карту строения Земли. На этой карте вы не найдете мантии или земного ядра, зато вы увидите раскрашенные яркими цветами материки.

Ведь карта строения земной коры показывает нам распределение платформ и складчатых областей. Мы видим, что большую часть карты занимают именно древние платформы разного возраста, а потому и раскрашенные для удобства разными цветами, стабильные участки земной коры, по границам которых располагаются складчатые области.

не обходит своим внимание карта строения земной коры и океаны, в них мы можем увидеть красные линии, которыми обозначаются разломы, существующие в земной коре.

Люди изучают земную кору с двумя основными целями.

Первое — конечно из любопытства. Человеку интересно знать как устроена его планета, что собой представляет ее кора, какой она толщины и не прорвется ли однажды раскаленная магма на ее поверхность. Изучая состояние коры можно научиться предсказывать извержения вулканов и землетрясения.

Вторая цель практическая — люди хотят знать больше о коре, чтобы уметь ее использовать в своих целях. Например их интересуют закономерности распределения минералов, полезных ископаемых, зная которые, можно легче эти месторождения находить. Люди хотят знать состояние коры у них под ногами, чтобы понять, где можно строить новый город или прокладывать скоростную железную дорогу, а где нельзя.

Во-первых, океаническая кора намного моложе по возрасту, и это определяет одну из ее особенностей.

Отсюда во-вторых. Океаническая кора намного тоньше материковой. Материковая кора глубиной до 80 километров, а океаническая — всего 5 или 6 километров.

И третье отличие: в океанической коре отсутствует один из слоев. Материковая кора имеет три слоя — базальтовый, гранитный и осадочный. Океаническая же — только два: базальтовый и осадочный. Гранитный слой в океанической коре отсутствует.

При этом самая тонкая океаническая кора находится в пределах срединно-океанических хребтов, при этом в самой центральной части СОХ. Там же она и самая молодая.

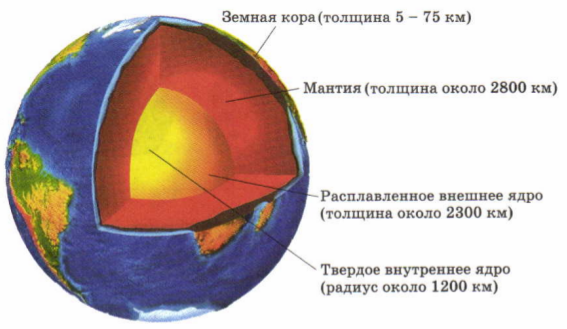

Между ядром (раскаленным шаром) и земной корой ( на которой находятся океаны и материки, а так же все полезные ископаемые) расположена мантия. Ее толщина составляет приблизительно 2800 км, температура до 25 тыс.° С. Мантия самая массивная часть Земли, в которой образуется магма, происходит вулканическая активность.

Источник статьи: http://otvet.ws/questions/302463-kak-nazyvajutsja-samye-bespokojnye-podvizhnye-uchastki-zemnoj-kory.html