Местоимение как часть речи.

Местоимение – это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы (вещи, лица, их количество), но не называет их: ты, они, столько. Местоимения отвечают на вопросы существительных кто? что?, прилагательных какой? чей? и числительных сколько?: я смеюсь, моя сестра, несколько лошадей.

Морфологические и синтаксические признаки местоимения зависят от того, какую именно часть речи в данном случае оно заменяет.

Разряды местоимений.

Разряды местоимений различаются по лексическим признакам и грамматическим признакам.

По лексическим признакам местоимения бывают:

- личные местоимения: я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Личные местоимения указывают на участников диалога или беседы, а так же предметы.

- притяжательные местоимения: мой, твой, наш, их, свой, его, её. Притяжательные местоимения указывают на принадлежность чего-либо кому-либо или чему-либо: мой дом, твоя кровать.

- указательные местоимения: тот, этот, такой, таков, столько, и устаревшие сей и оный. Как можно догадаться из названия, эти местоимения указывают на количество или признак предмета: этот шкаф, столько рук.

- возвратное местоимение: себя. Данное местоимение означает, что лицо или предмет, который выступает подлежащим, тождественен другому лицу или предмету (который и назван местоимением себя): Он себя очень любит.

- вопросительные местоимения: что, кто, который, какой, чей, сколько. Эти местоимения служат для образования вопросов и указывают на предметы, лица, признаки или количество: Кто пришёл? Какие ученики? Сколько их?

- относительные местоимения – те же вопросительные, но служат они не для образования вопросов, а для связи в сложноподчиненных предложениях, выступая в роли союзных слов: Я поняла, кто был моим тайным поклонником. Это был парень, который учился со мной на одном факультете.

- определительныеместоимения: самый, сам, всякий, весь, каждый, другой, любой, устаревшие – всяк и всяческий. Определительные местоимения указывают на признак предмета: самый лучший муж, всякий проходимец, каждый вторник.

- отрицательные местоимения: ничто, никто, никого, некого, нечего, ничей, никакой, нисколько. Эти местоимения не указывают, а, наоборот, отрицают наличие предмета или признака: Я нисколько не обиделся. Никто не был виноват в моей рассеянности.

- неопределенные местоимения: нечто, некто, некоторый, некий, несколько. Остальные неопределенные местоимения образуются при помощи суффиксов –то, -либо, -нибудь и основы вопросительного местоимения: сколько-нибудь конфет, кто-то постучался, дай хоть что-нибудь.

По грамматическим признакам местоимения можно поделить на:

- Местоимения-существительные: я, ты, он, она, оно, они, мы, вы, они, кто-то, что-то, никто, себя и другие. Эти местоимения имеют свои особенности.

- Они указывают на предметы или лица.

- Они отвечают на те же вопросы, на какие отвечают существительные : кто?

- Склоняются по падежам: кто, кого, кому, кем и т.д.

- Имеют такие синтаксические связи в предложении, как существительное.

- Местоимения-прилагательные: твой, мой, свой, наш, какой, такой, тот и др. Они также имеют свои особенности.

- Как и прилагательное, указывают на признак предмета.

- Отвечают на вопрос какой? чей?

- Изменяются по числам, родам и падежам по тому же типу, что и прилагательные.

- Связываются с существительными по типу прилагательных.

- Местоимения-числительные: сколько, столько, несколько.

- Отвечают на вопрос числительных сколько?

- Указывают на количество предметов, но не называют его.

- Обычно склоняются по падежам.

- Взаимодействуют с существительными, как имена числительные.

Синтаксическая роль местоимения.

Местоимение может выступать в предложении в роли

- Подлежащего: Ты придёшь на встречу?

- Сказуемого: Это он.

- Определения: Я хочу вернуть свою тетрадь.

- Дополнения: Мама позвала меня.

- Обстоятельства: Как это могло случиться?

Источник статьи: http://www.calc.ru/Mestoimeniye-Kak-Chast-Rechi.html

На какие вопросы отвечает местоимение?

Местоимение отвечает на вопросы той части речи, вместо которой оно используется в предложении. Укажем, на какие вопросы отвечают местоимения-существительное, местоимения-прилагательные и местоимения-числительные.

Чтобы правильно поставить вопрос к местоимению, сначала выясним, какие слова относят к это части речи.

Местоимение — это самостоятельная часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количества, конкретно их не называя.

Исходя из этого определения, можно понять, что местоимения — это слова-указатели. В высказывании они используются «вместо имени»: имён существительных, прилагательных и числительных. В связи с этой способностью замещать слова других частей речи укажем

Каждая группа местоимений имеет свои морфологические и синтаксические признаки и отвечает на соответствующие вопросы, связанные с той частью речи, вместо которой употребляется.

Вопросы к местоимениям-существительным

В одних случаях по некоторым грамматическим признакам эта уникальная часть речи соответствует существительным, но только указывает на неодушевленный предмет или лицо. В русском языке такие слова называют местоимениями-существительными.

С вечера Дима накопал червей. Сегодня (кто?) он стал спозаранку и пошел на озеро удить рыбу. Первым на крючок (кому?) ему попался шустрый ёршик.

К местоимениям-существительным принадлежат слова разных разрядов:

- личные местоимения — я, мы, ты, вы, он, она, оно, они;

- возвратное местоимение себя;

- вопросительные местоимения — кто? что?

- относительные местоимения — кто, что;

- отрицательные местоимения — никто, ничто, некого, нечего;

- неопределенные местоимения — некто, нечто, кое-кто, кое-что, кто-то, что-то, кто-нибудь, что-либо и пр.

Большинство указанных местоимений изменяются по падежам. В предложении к ним в роли подлежащего, как и к существительным, зададим вопросы кто? что?

В нашу дверь (кто?) кто-то громко стучит .

Если местоимение имеет форму косвенного падежа, в предложении оно выступает в роли дополнения и отвечает на вопросы:

- р. п. нет (кого? чего?) меня, чего-нибудь;

- д. п. отдам (кому? чему?) мне, чему-нибудь;

- в. п. возьмем с собой (кого? что?) меня, что-нибудь;

- т. п. интересуемся (кем? чем?) мной, чем-нибудь;

- п. п. узнаем (о ком? о чём?) обо мне, о чём-нибудь.

Если местоимение указывает на место, то оно является обстоятельством и отвечает на вопросы где? куда? и пр.

Предложи (кому?) ей лишний билет на концерт.

Я категорически не согласен (с чем?) кое с чем в этих рассуждениях.

В жаркую погоду дети пришли на озеро. (Где?) Возле него уже собрались люди, чтобы позагорать и искупаться.

Вопросы к местоимениям-прилагательным

Местоимения-прилагательные указывают на признак или принадлежность признака предмету и отвечают на вопросы: какой? какая? какое? какие? чей? чья? чьё? чьи?

К этой группе отнесем местоимения в соответствии с их разрядом по значению:

- притяжательные местоимения — мой, твой, свой, наш, ваш, его, её, их;

- вопросительные местоимения — какой? чей? который? каков?

- относительные местоимения — который, какой, чей, каков;

- неопределенные местоимения — некоторый, некий, какой-либо, какой-то, чей-то, чей-либо, чей-нибудь;

- отрицательные местоимения — никакой, ничей;

- указательные местоимения — этот, тот, такой, сей;

- определительные местоимения — сам, самый, весь, всякий, другой, любой, иной, каждый.

Эти местоимения по грамматической форме напоминают прилагательные и точно так же, как слова этой части речи, изменяются по падежам, родам и числам.

| Единственное число | Множественное число | |||

|---|---|---|---|---|

| Муж. род | Жен. род | Ср. род | ||

| И. п. | некоторый | некоторая | некоторое | некоторые |

| Р. п. | некоторого | некоторой | некоторого | некоторых |

| Д. п. | некоторому | некоторой | некоторому | некоторым |

| В. п. | некоторый (некоторого) | некоторая (некоторой) | некоторое (некоторого) | некоторые (некоторых) |

| Т. п. | некоторым | некоторой | некоторым | некоторыми |

| П. п. | о некотором | о некоторой | о некотором | о некоторых |

В предложении местоимения-прилагательные выполняют роль определения.

(Какая?) Какая-то птичка громко запела в кустах малины.

По этому вопросу нас не устроил (чей?) ничей отве т .

Вопросы к местоимениям-числительным

Местоимения-числительные указывают на количество предметов и отвечают на вопрос сколько?

К этой группе отнесем несколько слов. Укажем их разряды по значению:

- вопросительное местоимение сколько?

- относительное местоимение сколько;

- указательные местоимения столько, столько-то;

- неопределенные местоимения сколько-то, сколько-нибудь; несколько.

Эти местоимения не имеют грамматических категорий рода и числа, а только изменяются по падежам.

| Падежи | Местоимения-числительные | |

|---|---|---|

| И. п. | ско́лько | столько |

| Р. п. | ско́льких | стольких |

| Д. п. | ско́льким | стольким |

| В. п. | ско́лько | столько |

| Т. п. | ско́лькими | столькими |

| П. п. | о ско́льких | о стольких |

В предложении местоимения-числительные образуют с существительными в форме родительного падежа словосочетания, которые являются одним членом предложения — подлежащим, дополнением или обстоятельством. В соответствии с синтаксической функцией зададим нужный вопрос к сочетанию местоимения с существительным.

Примеры

(Кто?) Несколько воробьев громко чирикали под крышей дома.

Скажи на прощание хоть (что?) сколько-нибудь слов .

(Сколько? Как долго?) Несколько месяцев от него нет никаких известий.

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/mestoimenie/kakie-voprosy-otvechaet.html

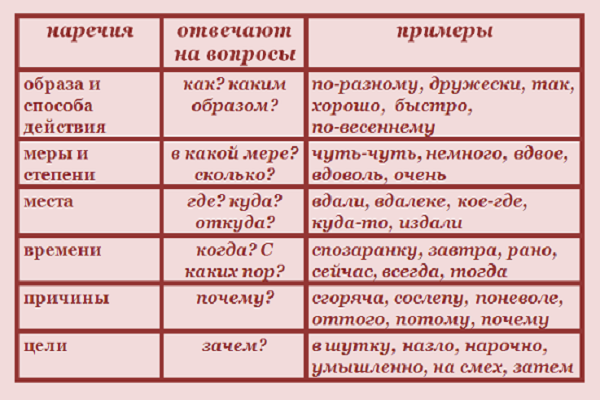

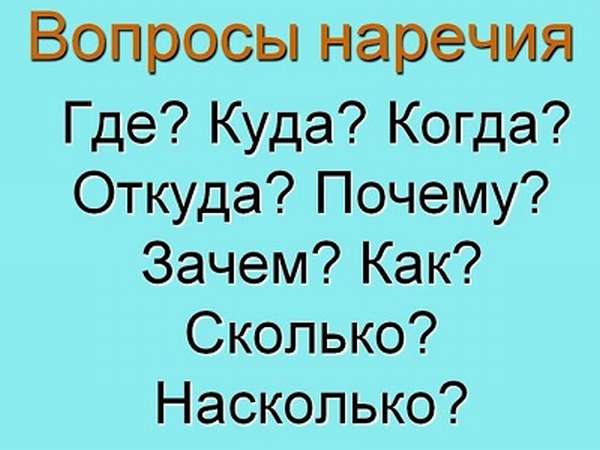

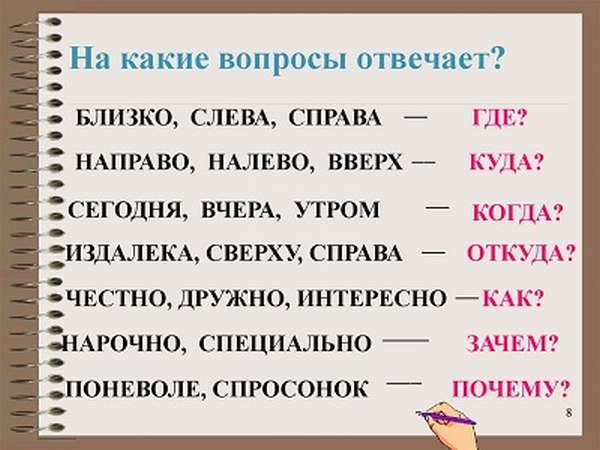

Что обозначает и на какие вопросы отвечает наречие

Наречие – одна из частей речи в русском языке. Как у всех самостоятельных частей речи, отличительными признаками данной структурной языковой единицы являются задаваемый к ней вопрос и общее значение.

Вопросы помогают также отнести слово к той или иной разновидности среди сходных частей речи – например, определить вид глагола или разряд прилагательного. Зная, на какие вопросы отвечает наречие, можно не только распознать его, но и отнести к определенной смысловой группе.

Роль наречий

Наречие может выполнять различные функции. Определение указывает, что эта речевая единица может

Смысл действия заключают в себе глаголы, деепричастия, а также некоторые существительные (например, бег, чтение и др.).

Значением признака обладают имена прилагательные, причастия, сами наречия и производные от них слова категории состояния. От этих слов и задается вопрос к наречию.

Прежде чем задавать вопрос, необходимо выяснить, с каким словом в предложении связано по смыслу то, которое требуется классифицировать. Ошибка в установлении определяемого слова может привести к неверной постановке вопроса и, как результат, к ошибочной классификации.

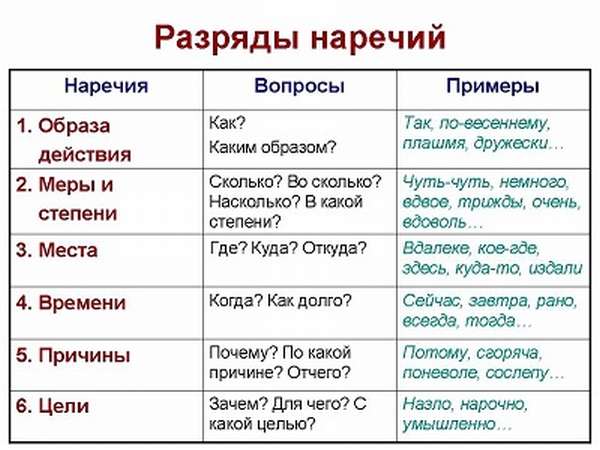

Классификация наречий

Наречия в русском языке подразделяются на две основные категории, которые, в свою очередь, дробятся на более мелкие виды.

Важно! Признаками классификации, помимо вопроса, служит и то, от какой части речи он задан, а также общее значение слова.

Разделение на смысловые группы выглядит следующим образом:

обстоятельственные, указывающие на те условия, в которых происходит сказанное. Могут относиться к частям речи, значение которых связано с действием: к глаголам, причастиям или деепричастиям, а также к существительным с тем же значением. В соответствии с аспектом характеристики действия делятся на четыре вида:

определительные, относящиеся к любым перечисленным выше частям речи, от которых может зависеть наречие.

- качественные,

- образа и способа действия,

- меры и степени.

Это интересно! Что обозначает и на какие вопросы отвечает наречие

Обстоятельственные

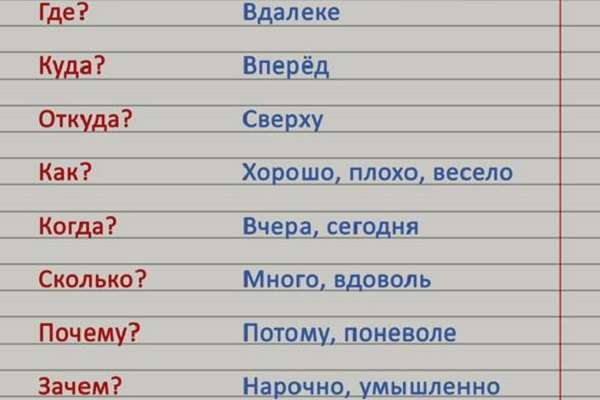

Места

| мелькнул | где? | впереди |

| располагаясь | рядом | |

| видящий | вблизи |

| идем | куда? | вниз |

| едущий | далеко | |

| взгляд | вдаль |

| разглядеть | откуда? | издали |

| налетев | сбоку | |

| вид | сверху |

Наречия со значением места в приведенных словосочетаниях отвечают на вопрос «где?», «куда?» или «откуда?» – это и есть их отличительный признак.

А он себе идет вперед и лаю твоего совсем не примечает. (И.А. Крылов)

Направо пойдешь – коня потеряешь, себя спасешь, налево пойдешь – себя потеряешь, коня спасешь, прямо пойдёшь – и себя, и коня потеряешь. (Русская народная сказка)

Времени

повелось (с каких пор?) издавна,

заговорившись (до каких пор?) допоздна,

Значит, снова можно драться завтра утром во дворе? (А.Л. Барто)

Причины

В данную группу включаются наречия, отвечающие на вопрос «почему?» («по какой причине?») Примеры их представлены в следующих словосочетаниях:

| не понял | почему? (по какой причине?) | спросонок, |

| споткнувшись | сослепу. |

А рядом духовная смерть свирепеет и сослепу косит, пьяна и сильна. (Саша Чёрный)

Цели

На характеристику с точки зрения цели указывает вопрос «зачем?» («для чего?» или «с какой целью?»).

| Наступил | зачем? | нарочно, |

| повторять | назло, | |

| вернувшись | специально. |

Он же это не назло. Просто мне не повезло! (Б.В. Заходер)

Привстал, оправился, хотел отдать поклон, упал вдруго́рядь – уж нарочно… (А.С. Грибоедов)

Важно! Практика показывает, что эту группу легко спутать с предыдущей. Поэтому следует быть очень внимательным при установлении смысловых отношений. Различия между «почему?» и «зачем?» нередко оказываются трудно определяемыми, так что для уточнения лучше использовать развернутые формы.

Определительные

Качественные

Вопросом «как?» нередко подменяют большинство других, на которые отвечает наречие в русском языке. Но лишь для этой группы никаких иных вариантов не существует. Здесь он выражает оценку или характеристику совершающегося.

| поступать | как? | глупо |

| слушаем | внимательно | |

| бежали | резво |

Весело сияет месяц над селом, белый снег сверкает синим огоньком. (И.С. Никитин)

Это интересно! Что такое разряды и формы местоимений: таблица

Образа и способа действия

К данной разновидности относятся слова, также отвечающие на вопрос «как?». Но для них он может быть заменен вариантом «каким образом?», поскольку их значение отражает способ, которым совершается происходящее.

| разрезан | как? (каким образом?) | вдоль |

| пуститься | вскачь | |

| взглянув | исподлобья |

Мой веселый, звонкий мяч, ты куда помчался вскачь? (С.Я. Маршак)

Меры и степени

Именно эта группа может определять слова со значением признака, качества, состояния.

- читать (сколько?) много,

- меньше (насколько?) вшестеро,

- быстро (в какой мере?) очень.

Много песен слыхал я в родной стороне, в них про радость и горе мне пели… (Русская народная песня)

Отличие от местоимений

Насколько похоже бывает наречие на местоимение, заметить несложно. Существует обширная их группа, которую некоторые лингвисты даже относят именно к местоимениям, исходя из общности функций. Те и другие лексические единицы не называют точного признака, подобно встречавшимся выше, а могут лишь указывать на его наличие. Даже названия классификационных групп здесь совпадают с названиями некоторых разрядов местоимений.

Всего таких групп выделяют пять (по другим источникам – шесть):

- вопросительно-относительные (именно их ряд лингвистов подразделяет на два отдельных вида) – где, куда, почему и др.,

- отрицательные, образованные путем прибавления приставок НЕ- и НИ- к словам предыдущей разновидности – нигде, некогда, незачем и др.,

- неопределенные, образованные от них же, но с помощью приставки КОЕ- или суффиксов -ТО, -НИБУДЬ и -ЛИБО – кое-где, отчего-либо и др.,

- определительные – всюду, по-другому и др.,

- указательные – поэтому, здесь, тогда и др.

Распознаются и классифицируются по смыслу подобные слова тем же способом, что и названные в предыдущем разделе.

Это интересно! Что такое сочинительный и подчинительный тип связи

Примеры

Слишком резко повернувшись, он внезапно покачнулся и судорожно ухватился за стоявший рядом письменный стол.

Поиск речевых единиц со значением действия или признака: слишком, резко, повернувшись, внезапно, покачнулся, судорожно, ухватился, стоявший, рядом, письменный.

Выделение словосочетаний, в которых они являются главными:

- слишком резко,

- резко повернувшись,

- внезапно покачнулся,

- судорожно ухватился,

- стоявший рядом.

Установление смысловых отношений в словосочетании.

- резко (насколько?) слишком – определительное меры и степени,

- повернувшись (как?) резко – определительное качественное,

- покачнулся (когда?) внезапно – обстоятельственное времени,

- ухватился (каким образом?) судорожно – определительное образа действия,

- стоявший (где?) рядом – обстоятельственное места.

Это интересно! Что такое причастный оборот: примеры

Полезное видео

Вывод

Наречия делают наш язык богаче и выразительнее, придают ему экспрессию и точность. Грамотное употребление слов этой части речи характеризует говорящего и пишущего как человека высокой грамотности, начитанного, способного использовать все языковые краски в своем повествовании.

Источник статьи: http://tvercult.ru/literatura/chto-oboznachaet-i-na-kakie-voprosyi-otvechaet-narechie