Морфологический разбор деепричастия: примеры. Морфологический разбор причастия и деепричастия

В курсе изучения русского языка обучающиеся проводят морфологический разбор деепричастия. Примеры анализа этой загадочной части речи рассмотрим в нашей статье. А также попробуем поэтапно разобраться, какие трудности ждут ребят в этой работе.

Часть речи

Причастие и деепричастие являются самыми загадочными группами речи в нашем языке. Считается, что больше всего орфографических и пунктуационных ошибок связано именно с ними. Это объясняется с тем, что ученые до сих пор не решили, к какой категории их отнести – к самостоятельной или нет. Большинство своих признаков они позаимствовали от глагола. А потому, выполняя морфологический разбор причастия и деепричастия, мы увидим, как они схожи со своим «прародителем».

Однако наличие собственных грамматических категорий позволяет называть их самостоятельными частями. При такой спорной ситуации однозначного мнения лингвистов, к сожалению, нет. Но при этом как деепричастный, так и причастный обороты имеют собственный план морфологического анализа. Это еще раз показывает, какими особенными являются эти группы речи.

Признаки

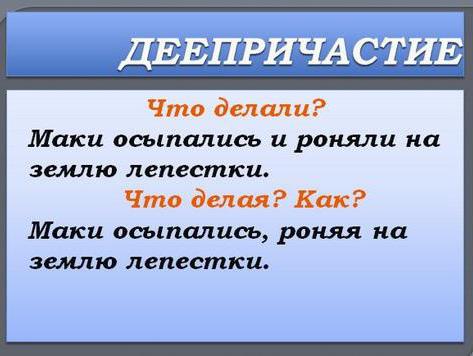

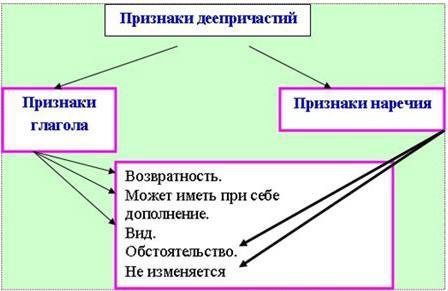

Теперь можно перейти к тому, чтобы детально изучить морфологический разбор деепричастия. Примеры таких работ приведем далее. К признакам этой части, обозначающей добавочное действие, относятся вид, а также возвратность. Рассмотрим их подробнее.

Вид – та самая грамматическая категория, которая пришла по наследству от глагола. Существует два варианта видовых форм: совершенный и несовершенный. Охарактеризуем каждую из них.

Несовершенный вид обозначает такое действие, которое еще завершилось к определенному моменту. Отличительным его вопросом является «что делать?» у глагола и «что делая?» у деепричастия.

Например: говорить – говоря.

Эту форму употребляют тогда, когда процесс действия еще протекает или происходил когда-то в прошлом, но еще не закончился.

Следующий вид называют совершенным. Уже по его наименованию понятно, что он противоположен по значению несовершенному. Этот вид передает действие, законченное к моменту времени. Вопрос, характерный для него – «что сделав?».

Например: Прибежать (что сделать?) – глагол, прибежав (что сделав?) – деепричастие.

Следующая постоянная категория — это возвратность. Так называется способность переводить действие на себя. Отличить такое деепричастие легко: оно имеет характерный суффикс -ся.

Например: любоваться (глагол) – любуясь (деепричастие).

Синтаксические особенности

Морфологический разбор деепричастия, примеры которого рассмотрим после изучения всех его деталей, – задание не из легких. После изучения его признаков можно перейти к синтаксической роли, которую оно играет. Поскольку основной чертой деепричастия является неизменяемость, позаимствованная от наречия, то и вопросы у них будут схожими. В предложении оно, как правило, играет роль обстоятельства.

Например: Гуляя по улице без шапки, ребенок заболел простудой.

Задаем вопрос от глагола «заболел» к деепричастию «гуляя» (как?). Таким образом, оно является обстоятельством, обозначающим образ действия.

Но стоит принять во внимание тот факт, что оно не является одиночным. То есть у этого деепричастия в данном примере есть зависящие от него слова: гуляя (где?) – по улице и гуляя (как?) – без шапки. А, как известно, их наличие говорит о том, что перед нами находится обособленное обстоятельство. В этом предложении оно выражено деепричастным оборотом. Как же поступить в таком случае, приступая к подчеркиванию этого члена предложения? Без сомнения, выделяйте всю конструкцию оборота как обстоятельство. В лингвистике приято подчеркивать его пунктиром с точками между ним. Не забывайте, что такой оборот всегда выделяют запятыми. При этом неважно, в какой позиции находится главное для него слово.

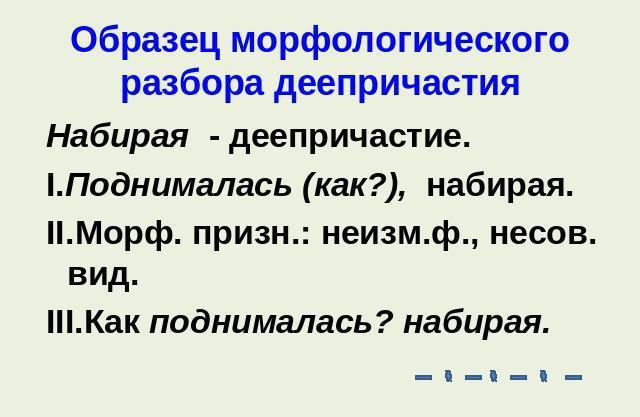

План разбора

Самое время выполнить морфологический разбор деепричастия. Образец приведем сразу же после составления четкого алгоритма.

- Определяем часть речи, задав вопрос (что делая? Что сделав?).

- Ставим слово в начальную форму, определяя глагол, который его образовал, и характерный суффикс.

- Анализируем морфологические признаки: определяем вид (сов./несов.), смотрим на суффикс и констатируем возвратность при наличии -ся.

- Выполняем характеристику этой части речи как члена предложения.

Такой несложный план имеет морфологический разбор деепричастия.

Примеры

Собрав необходимую информацию об этой части речи, можно переходить к ее анализу.

Рассмотрим пример: Звонко журча, побежали с наступлением весны ручьи.

В данном предложении проведем морфологический разбор деепричастия «журча».

- Что делая? – Журча (деепричастие).

- Находим признаки. Вид несовершенный, так как оно отвечает на вопрос «что делая?». Действие является незаконченным, продолжающимся в тот период времени. Поскольку суффикс -ся отсутствует, это деепричастие является невозвратным.

- Синтаксическая роль – это обстоятельство. Во-первых, оно зависит от глагола, во-вторых, имеет при себе зависимые слова и входит в состав оборота (журча звонко). Согласно этому целиком выделяем его как обособленное обстоятельство.

Следующий пример, который мы проанализируем, такой: Ветер обдувал лес прохладой, шелестя листвой деревьев.

Здесь нам необходимо выполнить морфологический разбор деепричастия «шелестя».

- Что делая? – шелестя (деепричастие).

- Находим признаки. Вид несовершенный, потому как слово отвечает на вопрос «что делая?». Образовано от глагола «журчать» плюс суффикс -а. Отсутствие суффикса -ся подтверждает, что деепричастие невозвратное.

- В предложении является обстоятельством. Оно зависит от глагола «обдувал» и отвечает на вопрос «как?».

Кроме того, оно подчиняет себе словосочетание «листва деревьев». Это говорит о том, что перед нами деепричастный оборот. Подчеркнем его целиком пунктиром с точками.

Заключение

В данной статье мы изучили одну из самых необычных частей речи. Рассмотрев деепричастие с разных сторон, мы смогли провести его анализ, а также составить алгоритм его выполнения. Если знать все тонкости, то никаких трудностей при разборе возникнуть не должно. Желаем вам удачи в этой работе!

Источник статьи: http://fb.ru/article/249047/morfologicheskiy-razbor-deeprichastiya-primeryi-morfologicheskiy-razbor-prichastiya-i-deeprichastiya

Разбор причастий и деепричастий

Морфологический разбор причастия (разбор под цифрой 3)

Сверьте со своим учебником: причастие и деепричастие определены в нем как формы глагола, или как самостоятельные части речи.

Примечания:

- Причастия можно определить по вопросам (какой? Что делающий? Кем …?) и по суффиксам:

Действительное причастие прошедшего времени (-вш-, -ш-). Суффикс -ш используется в том случае, если основа инфинитива оканчивается на согласную букву:

нес-ти → нёсший, вез-ти → вёзший.

(Обратите внимание, что суффикс -ш- используется также в том случае, если глагол оканчивается на -шибить, -ереть: вытереть – вытерший, ушибить – ушибший. Ошибочные формы вытеревший, ушибивший недопустимы в литературном языке).

Страдательное причастие прошедшего времени (-енн-, -нн-, -т-)

Действительное причастие настоящего времени (-ущ-, -ющ-, -ащ-, -ящ-)

Страдательные причастия настоящего времени (-ем-, -ом-, -им-)

- Причастия не имеют форм будущего времени. Формы настоящего времени есть только у причастий, образованных от глаголов несовершенного вида.

- Краткие причастия, как и краткие прилагательные, в предложении выполняют роль сказуемого: Компьютер заземлен.

- Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов, имеют полную и краткую форму

Признаки, по которым можно отличить отглагольное прилагательное от причастия:

1) Отглагольные прилагательные образуются только от глаголов несовершенного вида: кипяченое молоко (но есть целый ряд отглагольных прилагательных-исключений: деланный, жеманный, виденный, желанный, чванный, чеканный, окаянный, медленный, священный, невиданный, неслыханный, нежданный, негаданный, нечаянный, считанный, недрёманное око).

2) У отглагольных прилагательных нет приставок: жареная котлета, путаный ответ. Если к прилагательному прибавляется приставка не-, то оно остается прилагательным и пишется с одним н: гашеная известь — негашеная известь;

3) У отглагольных прилагательных нет зависимых слов: квашеная капуста, сравни: квашенная на зиму капуста.

4) Отглагольные слова на –ованный, -еванный — прилагательные: преобразованный, стерилизованный.

Примеры морфологического разбора причастия

| Разбор причастия как формы глагола: | Разбор причастия как самостоятельной части речи |

| вертящаяся — глагол, нач. форма вертеться;пост. признаки: неперех., возвр., НСВ, II спр. (искл.);непост. признаки: в форме причастия, действит., наст. времени, жен. рода, ед. числа, И. п.;синт. роль: определение. | вертящаяся — прич., нач. форма вертящийся; пост. признаки: возвр., НСВ, действительное, наст. времени; непост. признаки: в жен. роде, ед. числе, И. п.; синт. роль: определение. |

| (с) игравшими – глагол, начальная форма – играть;постоянные признаки: НСВ, невозвратный, непереходный, 1 спр., действительное, прош.вр.; непостоянные признаки: мн.ч.,Т .п.;синт. роль: определение. | (с) игравшими – прич., начальная форма – играющий;постоянные признаки: невозвр., НСВ, действительное, прош.вр.;непостоянные признаки: мн.ч.,Т .п.;синт. роль: определение. |

| бегущее — глагол, нач. форма бегать;пост. признаки: неперех., невозвр., НСВ, I спр;непост. признаки: в форме причастия, действит., наст. времени, ср. рода, ед. числа, И. п.;синт. роль: определение. | бегущее — прич., нач. форма бегущий; пост. признаки: невозвр., НСВ, действит., наст. времени; непост. признаки: в ср. роде, ед. числе, И. п.; синт. роль: определение. |

| заземленном — глагол, нач. форма заземлить;пост. признаки: перех., невозвр., СВ, II спр.;непост. признаки: в форме причастия, страдат., прош. Вр., полн. форма, муж. Рода, ед. числа, П. п.;синт. роль: определение. | заземленном — прич., нач. форма заземленный; пост. рризнаки: невозвр., СВ, страдательное, прош. времени; непост. рризнаки: в полн. форме, муж. Роде, ед. ч., П. п.; синт. роль: определение. |

| покупаемого – глагол, начальная форма – купить;постоянные признаки: СВ, невозвратный, переходный, 2 спр.;непостоянные признаки: полн. страдательное, наст. Вр., ед.ч., муж.р., Р.п.;синт. роль: определение. | покупаемого – прич., начальная форма – покупаемый;постоянные признаки: невозвратный, СВ, страдательное, наст. вр.;непостоянные признаки: полн. ф., ед.ч., муж.р., Р.п.;синт. роль: определение. |

Морфологический разбор деепричастия (разбор под цифрой 3)

- Деепричастие – обозначает добавочное действие, отвечает на вопросы что делая? (НСВ) или что сделав? (СВ). Деепричастия несовершенного вида образуются от основы настоящего времени с помощью суффиксов -а, -я:

- Синтаксическую роль деепричастия можно определить только в контексте предложения. Если есть зависимые слова – часть обстоятельства, если нет – обстоятельство.

- Деепричастие может перейти в наречие, при этом оно лишается всех глагольных категорий, т.е. значений вида, времени, залога и управления: Ни хлеб, ни одежда не добываются лежа. Наступать надо немедля.

Деепричастия, перешедшие в наречия, встречаются в составе фразеологических сочетаний: спустя рукава, сложа руки, кишмя кишат и т.п., а также обороты наречного типа: судя по всему; собственно говоря и т.п.

Примеры морфологического разбора деепричастия

| Разбор деепричастия как формы глагола: | Разбор деепричастия как самостоятельной части речи |

| потягивая — глагол, нач. форма потягивать;пост. признаки: перех., невозвр., НСВ, I спр.;непост. признаки: в форме деепричастия;синт. роль: часть обстоятельства. | потягивая — деепричастие; пост. признаки: перех., невозвр., НСВ, неизменяемое; непост. признаки: нет; синт. роль: часть обстоятельства. |

| спотыкаясь — глагол, нач. форма — спотыкаться.постоянные признаки: неперех., возвр., НСВ, I спр.;непост. признаки: в форме деепричастия;синт. роль: часть обстоятельства. | спотыкаясь – деепричастие.пост. признаки: неперех., возвр., НСВ, неизменяемоенепост. признаки: нет;синт. роль: часть обстоятельства. |

| окончив — глагол, нач. форма окончить;пост. признаки: перех., невозвр., СВ, II спр.;непост. признаки: в форме деепричастия;синт роль: часть обстоятельства. | окончив — деепричастие;пост. признаки: перех., невозвр., СВ, неизменяемое;непост. признаки: нет;синт роль: часть обстоятельства. |

© Авторские права2020 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Источник статьи: http://grammatika-rus.ru/glavnaya/razbor-prichastiya-i-deeprichastiya/

Морфологический разбор слова онлайн

Описание

Общие сведения

Учащиеся нередко сталкиваются с различными видами разборов: словообразовательным, фонетическим, морфемным и так далее. Однако одним из самых сложных и объёмных является морфологический разбор.

Морфология – это раздел языкознания, для которого характерно изучение частей речи, их грамматических признаков и роли в предложении.

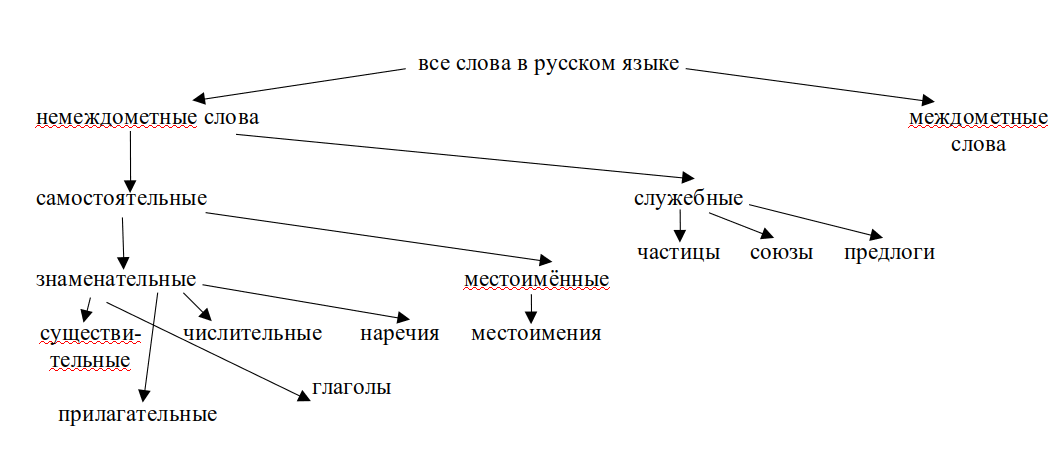

Все слова можно разбить на определённые группы, которые будут объединены какими-то общими признаками, характерными конкретно для данной группы. Именно эти группы и будут называться частями речи. Для классификации слов удобнее будет воспользоваться следующей схемой:

В русском языке все слова можно разделить на немеждометные и междометные.

Междометные слова — слова, которые не изменяются и выражают эмоциональное состояние («ох», «ай», «ура»), волеизъявление («стоп», «хватит») или являются формами речевого этикета («пожалуйста», «здравствуйте»). В предложении у них нет никакой синтаксической роли. Кроме того, к ним нельзя задать вопрос.

Немеждометные слова включают в себя как самостоятельные, так и служебные части речи.

Служебные части речи не изменяются. Они связывают слова в предложении. К таким словам принадлежат предлоги («у», «около», «с», «в», «на»), частицы («ль», «жи») и союзы («и», «потому что», «или…или»). ИЗ служебных слов нельзя составить предложения, не используя самостоятельные, в то время как из самостоятельных – можно.

Самостоятельные, в свою очередь, классифицируют на местоимённые (к ним относятся местоимения) и знаменательные (в эту группу входят глаголы, наречия, существительные, прилагательные, числительные).

Морфологический разбор глагола

Часть речи, значение в грамматике, вопрос к слову.

Записать слово в инфинитиве. Морфологические признаки:

Вид (несовершенный, совершенный);

Переходность (непереходный, переходный);

Возвратность (невозвратный, возвратный).

Непостоянные морфологические признаки:

Число (множественное, единственное);

Время (только у глаголов в изъявительном наклонении);

Род (только в прошедшем времени, изъявительном и сослагательном наклонения и единственном числе);

Лицо (только глаголы настоящего и будущего времени; глаголы повелительного наклонения).

Глагол характеризует действие предмета и отвечает на вопросы «что делает?», «что сделал?» и так далее.

Для того чтобы поставить глагол в инфинитив, нужно задать вопрос «что делать?» или «что сделать?».

К постоянным признакам этой части речи можно отнести:

Вид. Глаголы совершенного вида отвечают на вопрос «что сделал?» («списал», «задумался», «пересеклись»), зачастую имеют приставки и указывают на завершённость действия. К глаголам несовершенного вида можно задать вопрос «что делал?» («шла», «писала», «кричала»). Они указывают на продолжительность какого-либо действия и обычно не имеют приставок.

Спряжение – изменение глагола по числам и лицам. Определение спряжения – один из самых долгих и трудоёмких процессов. Прежде всего нужно определить, находится ли окончание глагола под ударением или нет. В случае, если окончание глагола не является ударным, то стоит проверить, образован ли исходный глагол от глагола с ударным окончанием. Только после этого можно смотреть, на что оканчивается инфинитив и использовать правила определения спряжения.

Переходность. Переходные глаголы – глаголы, которые «управляют» существительными без предлогов («видел меня», «читать книгу», «продать машину»). Непереходные глаголы – глаголы, обозначающие действие, которое не переходит прямо на объект («гулять по лесу», «общаться с ребёнком», «злиться на друга»).

Возвратность. Возвратными называются глаголы, которые имеют постфикс «ся» или «сь» («радоваться», «молиться», «уменьшаться»), все остальные глаголы являются невозвратными.

Непостоянными морфологическими признаками являются:

Число. Его можно определить у всех глаголов, кроме инфинитива и деепричастия.

Наклонение. Существует три вида наклонений. Глаголы изъявительного наклонения относятся к прошедшему, настоящему или будущему времени («красила», «ем», «пойду»). Для глаголов условного наклонения характерно обозначение действия, характерного в каких-то конкретных условиях. Отличительной чертой это наклонения является наличие частицы «бы» («хотел бы», «увидел бы»). Глаголы повелительного наклонения говорят о побуждении к какому-либо действию, выражают приказы («сядем», «режь», «прекрати»).

Время. Этот признак характерен только для глаголов изъявительного наклонения. Прошедшее время обозначает, что какое-то действие завершилось к моменту разговора. Отличительной особенностью этого времени является суффикс «л». Настоящее время описывает действие, происходящее в настоящий момент времени или вообще. Глаголы будущего времени описывают действие, которое, возможно, будет происходить после момента речи.

Род. Его можно определить только у глаголов в изъявительном или сослагательном наклонениях единственного числа, у глаголов прошедшего времени. Если слово отвечает на вопрос «что делала?», то оно женского рода, если на вопрос «что делал?», то мужского, если на вопрос «что делало?», то среднего.

Лицо. Глаголы первого лица подразумевают то, что действие производится говорящим/говорящими («сплю», «ем»), второго лица – что действие выполняет кто-то из слушающих («идёте», «говорите»), третьего лица – что действие осуществляется теми, кто не участвует в беседе («едут», «спешат»). Кроме того, есть и безличные глаголы, обозначающие то, что у действия нет конкретного производителя («сильно дуло», «неприятно пахло»).

В предложении может быть дополнением, сказуемым и подлежащим.

Образец морфологического разбора глагола:

Как ни старался он жить реальностью, у него не получалось.

СТАРАЛСЯ – глагол, обозначает признак действия, отвечает на вопрос «что делал?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

ВСКОЧИЛ – глагол, обозначает признак действия, отвечает на вопрос «что сделал?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

Морфологический разбор прилагательного

Написать часть речи, определить значение в грамматике, правильно поставить вопрос.

Указать начальную форму: Именительный падеж, мужской род, единственное число. Определить признаки:

Постоянные морфологические признаки:

Разряд прилагательного (притяжательное, относительное, качественное);

Непостоянные морфологические признаки:

Степень сравнения: превосходная, положительная или сравнительная (только качественные прилагательные);

Определить форму: полная или краткая (только качественные);

Число, род (единственное число), падеж.

Каким членом предложения является прилагательное?

Прилагательное отвечает на вопросы «какой?», «чей?» и характеризует признак предмета и. Его необходимо выписать в той форме, в которой оно употреблено в предложении. Если прилагательное в своём составе имеет какие-либо слова, то выписываются оба слова.

Для того чтобы поставить прилагательное в начальную форму, необходимо записать его в Именительном падеже, единственном числе и мужском роде. Если же изначально дано краткое прилагательное, то его падеж указывать не нужно.

К неизменным признакам прилагательного относится разряд. Всего существует три типа прилагательных: качественные – указывают на качество, свойство предмета («маленький», «хороший», «милый»), имеют сравнительную степень и сочетаются с наречием «очень»; относительные – указывают на признак объекта через его отношение к другому объекту («столовый»), действию («спальный») или признаку («сегодняшний»).

Степень сравнения. Прилагательное употреблено в положительной степени, если оно не сравнивается с другими («холодный», «грязный», «красивый»); в сравнительной, если в нём какой-то признак проявляется больше или меньше («красивее», «ужаснее», «теплее»); в превосходной, если прилагательное содержит наивысшее проявление какого-либо признака («наивысший», «наименее приличный», «сильнейший»).

Форма: полная («горячий», «хороший», «юный») – такие прилагательные, в основном, имеют окончания, краткая («горяч», «хорош», «юн») – у этих прилагательных нулевые окончания.

Число: единственное («стеклянный», «книжный»), множественное («стеклянные», книжные»).

Род определяется только у прилагательных единственного числа.

Падеж (будет зависеть от существительного: в каком падеже стоит главное слово, в таком падеже будет стоять и прилагательное).

В предложении эта часть речи быть определением, частью сказуемого, дополнением, подлежащим и обстоятельством.

Примеры разбора:

Они осознали, что это была горькая насмешка жизни.

ГОРЬКАЯ – прилагательное, обозначает признак предмета, отвечает на вопрос «какая?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

положительная степень сравнения;

единственное число, женский род, Именительный падеж.

На школьном дворе проходила линейка.

ШКОЛЬНОМ – прилагательное, обозначает признак предмета, отвечает на вопрос «каком?».

Постоянные морфологические признаки:

Непостоянные морфологические признаки:

единственное число, мужской род, Предложный падеж падеж.

Морфологический разбор существительного

Определить часть речи, что обозначает, указать, на какой вопрос отвечает слово.

Поставить существительное в начальную формую. Написать морфологические признаки:

Нарицательное или собственное;

Одушевлённость или неодушевлённость;

Число (при наличии только одной формы).

Число (если существительное изменяется по числам).

Подробнее разберём каждый пункт.

Существительное выписывают в той форме, которая дана в предложении. Если у него есть предлог, то он выписывается вместе с «основным» словом и ставится в скобки. Существительное отвечает на вопросы «кто?», «что?» (меняются в зависимости от падежей), обозначает либо предмет, либо действующее лицо.

Далее следует указать начальную форму существительного, то есть написать слово в Именительном падеже, единственном числе (если слово изменяется по числам) или в Именительном падеже, множественном числе (если слово употребляется только во множественном числе).

Затем необходимо определить морфологические признаки, классифицируя их на непостоянные и постоянные.

К постоянным признакам относятся:

Разряд по значению (нарицательность или собственность). Нарицательные существительные — обозначают однородные, неуникальные предметы (стол, парта, карандаш). Собственные существительные — это названия лиц, уникальных мест и выделяющихся вещей (Москва, Николай, Байкал).

Одушевлённость и неодушевлённость. У одушевлённых существительных форма Винительного падежа совпадает с формой Родительного падежа («увидел хирурга» — «нет хирурга», «купил котов – нет котов»). У неодушевлённых существительных во множественном числе совпадают формы Винительного и Именительного падежей («стулья лежат» — «возьми стулья», «труппы прибыли» — «посмотри на труппы»).

Если же у существительного женского ил среднего рода нет множественного числа, то у него нельзя определить одушевлённость или неодушевлённость.

Склонение (существительные первого, второго, третьего склонения, разносклоняемые, несклоняемые). К первому склонению относятся существительные мужского/женского рода с окончанием «а»/«я» («мама», «земля», «иголка»), ко второму – существительные мужского/среднего рода с нулевым окончанием или с окончанием «о»/«е» («стол, кувшин, окно»), к третьему – существительные женского рода, оканчивающиеся на «ь». К разносклоняемым существительным относятся существительные среднего рода, которые оканчиваются на «мя» («время», «бремя», «имя»), и, наконец, к несклоняемым – слова, которые во всех падежах сохраняют одну и ту же форму («пальто», «колибри», «метро»).

Род (мужской, женский средний). Существительные мужского рода обычно имеют нулевое окончание и отвечают на вопрос «Что сделал?», существительные женского рода – окончание «а» и отвечают на вопрос «Что сделала?», существительные среднего рода – окончание «о» и отвечают на вопрос «Что сделало?».

К непостоянным признакам относятся:

Падеж (Винительный: «кого?», «что?», Именительный: «кто?», «что?», Дательный: «кому?», «чему?», Родительный: «кого?», «чего?», Предложный: «о ком?», «о чём?», Творительный: «кем?», «чем?»).

Число. Для большинства существительных форма единственного числа обозначает один предмет, а форма множественного числа — множество объектов – и имеет окончание «ы»/«и».

В предложении существительное может быть любым членом предложения.

Примеры разбора:

Хозяин цирка заботится о животных.

ХОЗЯИН — существительное, обозначает лицо, отвечает на вопрос «кто?».

ЦИРКА — существительное, обозначает предмет, отвечает на вопрос «что?».

(о) ЖИВОТНЫХ — существительное, обозначает объекты, отвечает на вопрос «о ком?».

Морфологический разбор причастия

Определить часть речи, указать общее грамматическое значение и ответ на вопрос. Написать, от какого глагола образовано причастие.

Написать начальную форму (слово в Именительном падеже, мужском роде и единственном числе) и морфологические признаки:

Разряд (страдательное или действительное);

Форма: краткая или полная (только для страдательных причастий);

Число, род, падеж (только в полной форме);

Каким членом предложения является причастие в предложении.

Причастие объединяет в себе признаки прилагательного и глагола, выражает признак предмета по действию и отвечает на вопрос «какой?».

Признаки глагола и прилагательного, которые уже были рассмотрены нами выше. Единственное, что отличает причастие от этих имён, — разряд. Действительные причастия указывают на признак объекта, который сам производит действие («смотрящий», «клеящий»); страдательные же обозначают признак объекта, который повергается воздействию («облегаемый», «охраняемый»).

В предложениях причастия являются определениями.

Разбор причастия:

Надвигавшиеся волны пугали меня.

НАДВИГАВШИЕСЯ – причастие, обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопросы «какие?», «что делавшие?». Образовано от глагола «надвигаться».

множественное число, Именительный падеж;

Гонимый всеми, он любил только её.

ГОНИМЫЙ – причастие, обозначает признак предмета по действию, отвечает на вопросы «какой?», «что делаемый?». Образовано от глагола «гнать».

единственное число, Именительный падеж;

Морфологический разбор местоимения

Указать часть речи и значение. Написать, на какой вопрос отвечает слово.

Поставить слово в начальную форму. Разобрать по морфологическим признакам:

Разряд (указательное, возвратное, неопределённое, отрицательное, личное, вопросительное, определительное, относительное, притяжательное);

Соотношение с другой частью речи (местоимение-наречие, местоимение-прилагательное, местоимение-существительное, местоимение-числительное);

Лицо (только у личных местоимений);

Число (местоимения первого или второго лица единственного числа).

Местоимение заменяет знаменательные части речи и указывает на признак, предмет или количество, но не называя их. Местоимения могут отвечать на самые разные вопросы (это будет зависеть от того, какие слова они заменяют).

Разряд определяет начальную форму местоимения.

К числу постоянных морфологических признаков относятся:

Разряд по значению. Их насчитывают девять: личные местоимения – указывают на лица или какой-то объект («она», «я», «ты», «он», «вы», «ты», «оно», «мы»); возвратное – показывает, что действие лицо или объекта направлено на него самого («себя»); вопросительные – выступают в роли специальных слов-вопрсов («который», «какой», «чей», «сколько»); притяжательные – подчёркивают принадлежность лица/объекта другому лицу/объекту («мой», «свой», «её», «наш», «ваш», «твой»); неопределённые – указывают на произвольное лицо или предмет («кто-то», «некий», «кое-кто», «что-либо», «некоторый»); определительные – характеризуют признак предмета и отвечают на вопрос «какой?» («каждый», «самый», «всякий», «другой», «любой»); указательные – говорят о признаке или количестве объектов («этот», «таков», «такой»); отрицательные – указывают на отсутствие («никто», «никакой», «ничей»); относительные местоимения – выступают в роли союзных слов («который», «кого», «что»).

Соотношение с другими частями речи. Местоимениями-существительными являются возвратное местоимение, личные, вопросительные и относительные «кто», «что», а также образованные от них неопределённые местоимения. К местоимениям-числительным относятся «сколько», «столько» и прочие, образованные от них. Местоимения-прилагательные включают в себя притяжательные местоимения, определительные, указательные, местоимения «какой», «чей» и производные от них. Местоимения-наречия указывают на признак действия.

Лицо. Можно определить только у личных местоимений. «Я», «мы» являются местоимениями первого лица, «вы», «ты» — второго лица, «они», «она», «оно», «он» — третьего.

Число. Есть только у первого и второго лица. Личные местоимения употребляются и в единственном («он», «я», «оно», «ты», «она»), и во множественном числе («они», «мы», «вы»).

К переменным признакам относятся род и падеж. Далеко не у каждого местоимения можно их определить. Например, у личных местоимений третьего лица это можно сделать с лёгкостью, во всех же остальных случаях встречается масса исключений (даже среди одной и той же группы местоимений).

В тексте местоимение может играть разные синтаксические роли.

Примеры морфологического разбора:

Тот судебный пристав был не таким уж и плохим человеком.

ТОТ – местоимение, обозначает признак, отвечает на вопрос «какой?».

Источник статьи: http://progaonline.com/morph