Морфологические признаки причастия

Причастие – самостоятельная часть речи (в некоторых источниках особая форма глагола), которая обозначает признак по действию и отвечает на вопросы Какой? Что делающий? Что делавший? Каков?

Морфологические признаки причастия – ряд грамматических категорий, которые присущи данной части речи и позволяют ее отличать от других словоформ.

В русском языке выделяют постоянные и непостоянные признаки причастий. Как глаголы, причастия имеют время, залог, вид и возвратность; как прилагательные – изменяются по родам, числам и падежам, согласуются с существительными и местоимениями.

Начальной формой причастий является полная форма единственного числа, именительного падежа, мужского рода.

Постоянные признаки причастий

- Вид – определяется по глагольной форме, от которой образовано причастие. Выделяют причастия:

- Совершенного вида (сделать – сделанный, доплыть – доплывший);

- Несовершенного вида (бежать – бежавший, терять – теряемый);

- Залог – категория, указывающая на то, выполняется действие самим предметом (действительный) или оно направлено на предмет (страдательный). Причастия бывают двух залогов:

- Действительные (мечтающий, забравший);

- Страдательные (решаемый, сбитый);

- Время – обозначает отношение выражаемого действия (признака по действию) ко времени его выполнения. Выделяют причастия:

- Настоящего времени (заполняющий, хранимый);

- Прошедшего времени (спросивший, подгонявший).

Непостоянные признаки причастий

- Форма – полная (называемый, читаемый, написанный) и краткая (называем, читаем, написан). Краткая форма образуется только от страдательных причастий.

- Число – единственное и множественное (отвечающий – отвечающие, играющий – играющие, подаренный – подаренные).

- Род – мужской, женский и средний (объясняющий – объясняющая – объясняющее, видимый – видимая – видимое).

- Падеж – причастия согласуются по падежу с существительным или местоимением (говорить о победившем спортсмене, слушать поющих птиц).

Полные причастия изменяются по родам, числам и падежам, могут входить в состав причастного оборота. Краткие – только по родам и числам.

Источник статьи: http://obrazovaka.ru/russkiy-yazyk/morfologicheskie-priznaki-prichastiya

Причастие и деепричастие

Причастие и деепричастие — это две особые формы глагола, которые можно отличить по общему значению, морфологическим признакам и синтаксической роли в предложении.

Выясним, что такое причастие и деепричастие в русском языке, какие они имеют отличия и как их выявить в предложении, если задать к ним соответствующие вопросы.

Причастие — это неспрягаемая форма глагола

Говоря о причастии, будем иметь в виду, что в русском языкознании его квалифицируют по-разному. Одни ученые считают причастие вполне самостоятельной частью речи, а другие — особой глагольной формой. Независимо от этих взглядов на причастие оно соединяет в себе признаки двух самостоятельных частей речи:

Эта форма глагола обозначает признак предмета по действию, то есть такой признак, который сопряжен с действием, развивающимся в некоторых временных пределах:

- бегущий мальчик — это мальчик, который сам бежит именно сейчас (действие в настоящем времени);

- мальчик (какой?) бегущий (признак предмета);

- унесенный ветром лист — это лист, который унес ветер (действие произвел другой предмет в прошедшем времени);

- лист (какой?) унесенный.

Исходя из выясненных значений, дадим следующее определение этой глагольной форме (части речи):

- щебетать — щебеч ущ ая птичка;

- любить — люб ящ ая внуков бабушка;

- колебать — колебл ем ый ветром тростник;

- опоздать — опозда вш ий пассажир;

- нарисовать — нарисова нн ый пейзаж;

- сплести — сплет енн ая мастером корзинка;

- прополоть — прополо т ая грядка.

Причастие изменяется по падежам, числам и родам, как и имя прилагательное.

- рокочущ ий прибой;

- рокочущ ая волна;

- рокочущ ее произношение;

- рокочущ ие звуки.

Падеж Мужской род Женский род Средний род Мн. число И. п. играющий играющая играющее играющие Р. п. играющего играющей играющего играющих Д. п. играющему играющей играющему играющим В. п. играющего играющую играющее играющих Т. п. играющим играющей играющим играющими П. п. об играющем об играющей об играющем об играющих В словосочетании и предложении причастие в полной форме согласуется с определяемым словом и выступает в синтаксической роли определения. В соответствии с этим причастие отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие?

Примеры

У плиты мы увидели хлопочущую хозяйку .

К вечеру видимые на горизонте облака стали розоватого цвета.

Растаявший снег побежал по двору быстрым ручейком.

Налетевший ветерок закачал п одвешенный фонарь .

Научимся отличать причастие от другой глагольной формы — деепричастия.

Чем отличается причастие и деепричастие?

Деепричастие в отличие от причастия не изменяется ни по родам, ни по числам, ни по падежам. Эта неизменяемая форма является результатом соединения грамматических признаков глагола и наречия. Для деепричастий характерны совершенно другие формообразующие суффиксы:

- увидеть — увид я ;

- спешить — спеш а ;

- прочитать — прочита в ;

- вырасти — вырос ши ;

- напиться — напи вши сь.

Как форма глагола деепричастие обозначает добавочное действие по отношению к основному действию, обозначенному сказуемым.

Бегая от крыльца к калитке , во дворе громко лаяла рыжая собачонка .

Собачонка (что делала?) лаяла. Лаяла (что делая?) бегая.

Собачонка лаяла в тоже время бегала.

Слово «бегая» обозначает добавочное действие к основному действию, обозначенному глаголом «лаяла».

В предложении деепричастие примыкает к глаголу и выполняет синтаксическую роль второстепенного члена предложения обстоятельства.

Неизменяемость этой глагольной формы — это признак наречия. Как глагольная форма деепричастие имеет общую основу, сходное лексическое значение с глаголом, вид (совершенный или несовершенный), возвратность или невозвратность и способность управлять наречием, существительным, местоимением в падежной форме.

Как видим, причастие и деепричастие имеют существенные грамматические различия, в соответствии с которыми можно безошибочно определить эти глагольные формы в предложении.

Суффиксы причастий и деепричастий (таблица)

Суффиксы причастий и деепричастий Особенности употребления Примеры Деепричастия (Что делая? Что сделав?)

-а/-я в деепричастиях несовершенного вида убегая, чувствуя, стараясь, издеваясь, прижимаясь -в/-вши/-ши в деепричастиях совершенного вида сделав, увидев, попытавшись, поинтересовавшись, обрадовавшись, разбавивши, испёкши, бросивши (Какой? Какая? Какое? Какие?)

-ущ-/-ющ-, -ащ-/-ящ- в действительных причастиях настоящего времени колющий, хохочущий, значащий, чистящий -ем-/-ом-, -им- в страдательных причастиях настоящего времени оттеняемый, закрепляемый, ведомый, руководимый, слышимый -вш-/-ш- в действительных причастиях прошедшего времени отсыревший, уставший, построивший, отправившийся -нн-/-енн, -т- в страдательных причастиях прошедшего времени оторванный, посеянный, увлеченный, расставленный, протертый, размолотый

Видеоурок

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/i-deeprichastie.html

Глагол. Причастие. Деепричастие

Презентация может использоваться при изучении глагола, причастия, деепричастия

Содержимое разработки

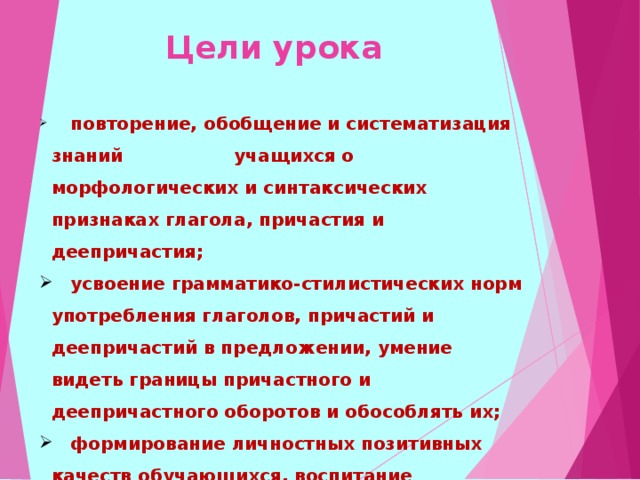

- повторение, обобщение и систематизация знаний учащихся о морфологических и синтаксических признаках глагола, причастия и деепричастия;

- усвоение грамматико-стилистических норм употребления глаголов, причастий и деепричастий в предложении, умение видеть границы причастного и деепричастного оборотов и обособлять их;

- формирование личностных позитивных качеств обучающихся, воспитание осмысленной учебной деятельности.

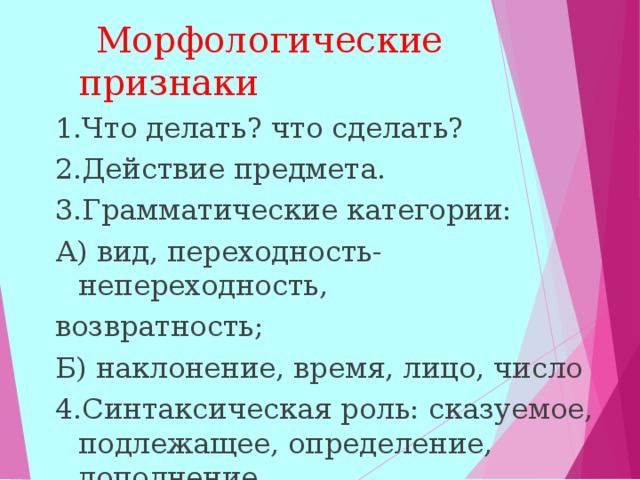

А) вид, переходность-непереходность,

Б) наклонение, время, лицо, число

4.Синтаксическая роль: сказуемое, подлежащее, определение, дополнение.

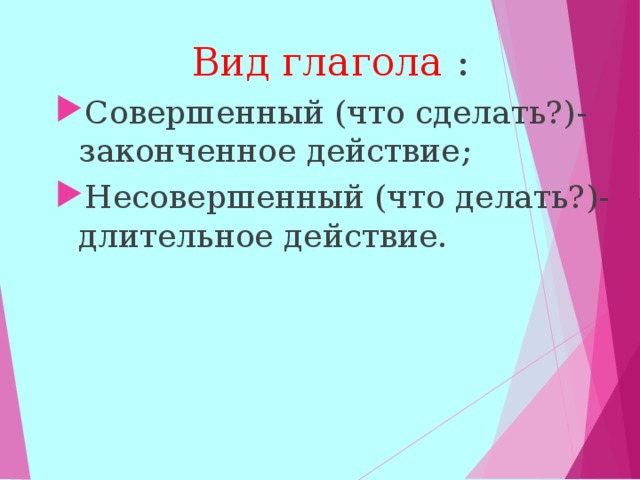

- Совершенный (что сделать?)-законченное действие;

- Несовершенный (что делать?)-длительное действие.

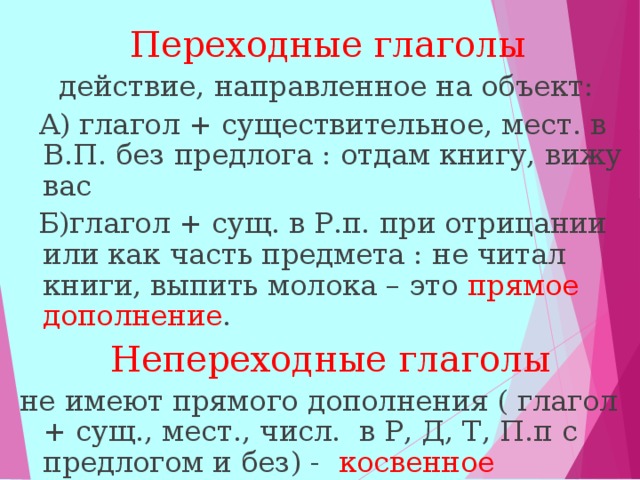

действие, направленное на объект:

А) глагол + существительное, мест. в В.П. без предлога : отдам книгу, вижу вас

Б)глагол + сущ. в Р.п. при отрицании или как часть предмета : не читал книги, выпить молока – это прямое дополнение .

не имеют прямого дополнения ( глагол + сущ., мест., числ. в Р, Д, Т, П.п с предлогом и без) — косвенное дополнение : препятствовать движению:

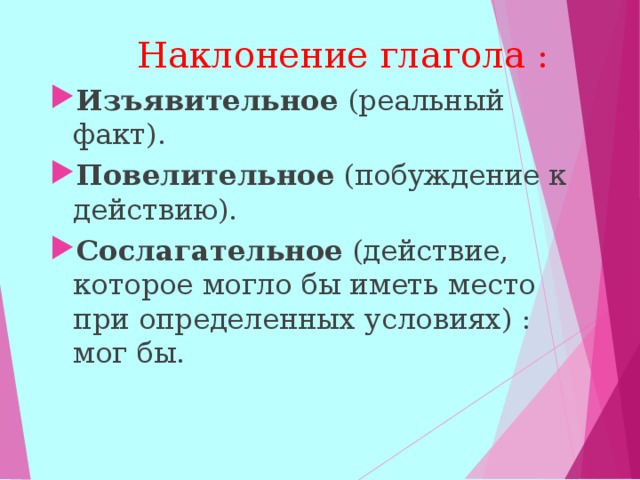

- Изъявительное (реальный факт).

- Повелительное (побуждение к действию).

- Сослагательное (действие, которое могло бы иметь место при определенных условиях) : мог бы.

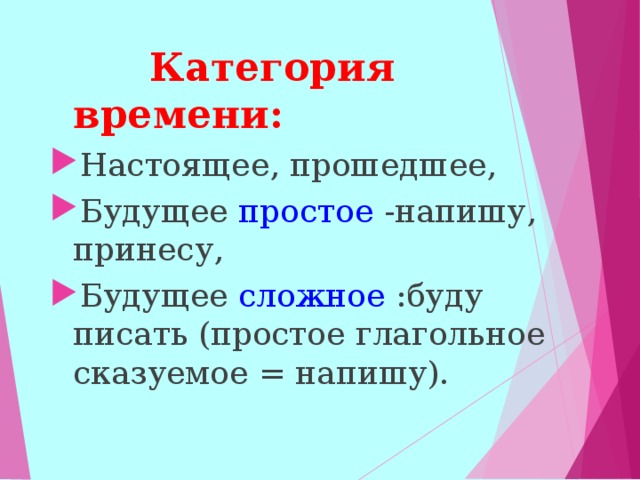

- Настоящее, прошедшее,

- Будущее простое -напишу, принесу,

- Будущее сложное :буду писать (простое глагольное сказуемое = напишу).

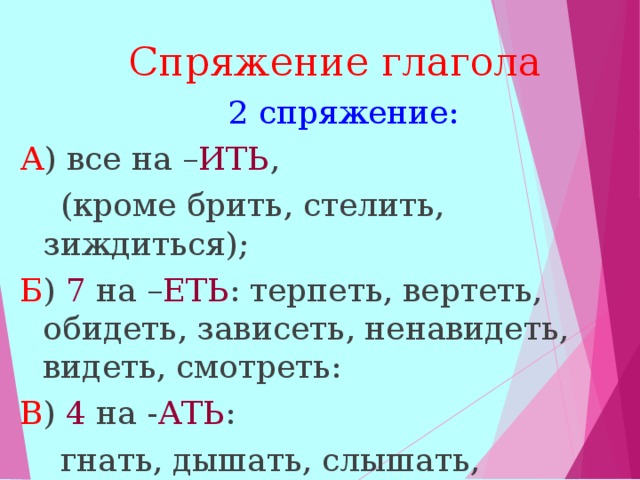

(кроме брить, стелить, зиждиться);

Б ) 7 на – ЕТЬ : терпеть, вертеть, обидеть, зависеть, ненавидеть, видеть, смотреть:

гнать, дышать, слышать, держать.

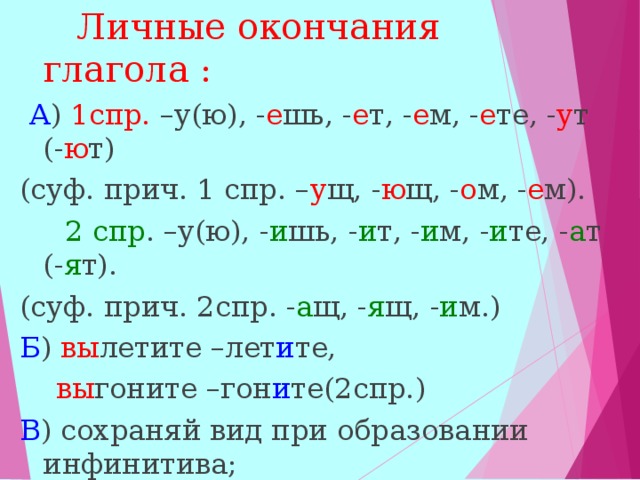

А ) 1спр. –у(ю), — е шь, — е т, — е м, — е те, — у т (- ю т)

(суф. прич. 1 спр. – у щ, — ю щ, — о м, — е м).

2 спр . –у(ю), — и шь, — и т, — и м, — и те, — а т (- я т).

(суф. прич. 2спр. — а щ, — я щ, — и м.)

В ) сохраняй вид при образовании инфинитива;

В повелительном наклонении всегда – ИТЕ

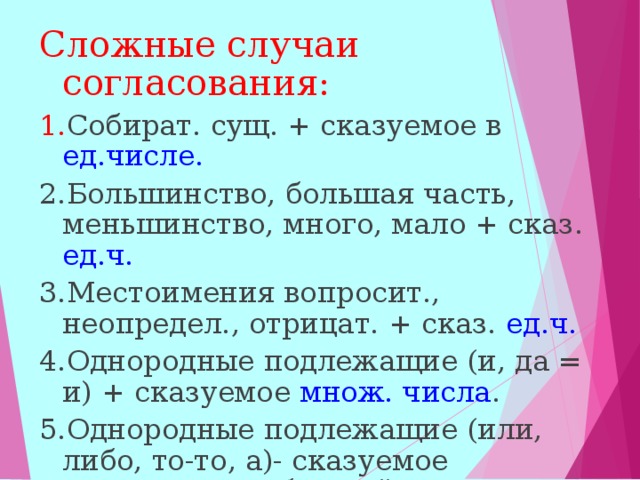

Сложные случаи согласования:

1. Собират. сущ. + сказуемое в ед.числе.

2.Большинство, большая часть, меньшинство, много, мало + сказ. ед.ч.

3.Местоимения вопросит., неопредел., отрицат. + сказ. ед.ч.

4.Однородные подлежащие (и, да = и) + сказуемое множ. числа .

5.Однородные подлежащие (или, либо, то-то, а)- сказуемое согласуется с ближайшим из подлежащих

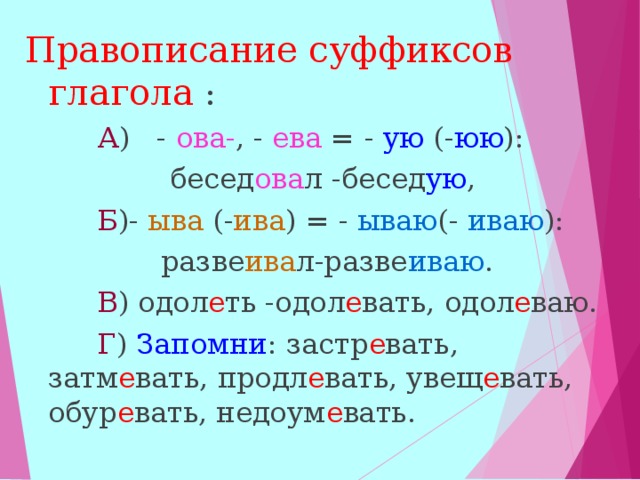

Правописание суффиксов глагола :

Б )- ыва (- ива ) = — ываю (- иваю ):

В ) одол е ть -одол е вать, одол е ваю.

Г ) Запомни : застр е вать, затм е вать, продл е вать, увещ е вать, обур е вать, недоум е вать.

- -Что такое причастие?

- -Что обозначает? На какие вопросы отвечает?

- -Какие виды причастий вы помните?

- -Как образуются действительные и страдательные причастия?

- -Какие признаки глагола и прилагательного совмещены в причастии?

- -Что такое причастный оборот?

1. Причастие обозначает признак предмета по действию и отвечает на вопросы какой ?, какая ? , какие ?

2. Причастия бывают совершенного и несовершенного вида, настоящего и прошедшего времени.

Изменяются по числам, падежам, по родам (только в ед. числе!).

3. В предложениях причастия обычно бывают определениями, реже – сказуемыми.

Источник статьи: http://videouroki.net/razrabotki/glaghol-prichastiie-dieieprichastiie.html