Возвратные и невозвратные глаголы в русском языке

Узнаем, чем отличаются возвратные и невозвратные глаголы, какие они имеют значения и грамматические признаки в русском языке.

Возвратные глаголы имеют в своем морфемном составе постфикс -ся (-сь) и обозначают действия или состояния относительно самого себя (одеваюсь) или двух и более субъектов (ругаются).

Что такое возвратность глаголов

Постоянными признаками глагола, как самостоятельной части речи, является грамматические категории совершенного или несовершенного вида, переходности, возвратности и спряжения, например:

- (что сделать?) увидеть — глагол совершенного вида, переходный (увидеть кого? что? бабушку, картину), невозвратный, II спряжения;

- (что делать?) смеяться — глагол несовершенного вида, непереходный, возвратный, I спряжения.

Глагол «смеяться» обозначает действие, которое не переходит на другое лицо, а выполняется самим субъектом в качестве объекта действия, то есть действие переносится на самого говорящего.

Признак возвратности глагола

Признаком возвратности глагола является постфикс -ся (-сь) в его морфемном составе:

| НЕВОЗВРАТНЫЕ | ВОЗВРАТНЫЕ |

|---|---|

| учить | учить ся — учу сь |

| радовать | радовать ся — радую сь |

| удивлять | удивлять ся — удивляю сь |

| купать | купать ся — купаю сь |

| одевать | одевать ся — одеваю сь |

Постфикс -ся обычно пишется после согласных, например:

Вариант возвратного постфикса -сь встречается после гласных:

Одни глаголы могут быть как возвратными, так и невозвратными, например:

Ряд глаголов употребляется только в возвратной форме:

Возвратные глаголы образуются как от переходных, так и непереходных глаголов.

Возвратные глаголы, образованные от переходных глаголов

Возвратные глаголы, основой которых являются переходные глаголы, делятся на пять основных групп:

1. собственно возвратные , обозначающие действие, субъект и объект которого являются одним и тем же лицом:

В их морфемном составе постфикс -ся имеет значение, близкое к значению возвратного местоимения «себя»:

2. Взаимно-возвратные глаголы обозначают действие, которое совершается двумя или несколькими лицами, каждое из которых является одновременно субъектом и объектом действия:

Постфикс -ся синонимичен словосочетанию «друг друга».

3. Общевозвратные глаголы указывают на внутреннее состояние субъекта, изменение его состояния или положения, например:

Постфикс -ся в морфемном составе этой группы возвратных глаголов имеет значение, близкое к значению местоимения «сам»:

обрадовать маму — обрадуется сам.

4. Косвенно-возвратные глаголы обозначают действие, совершаемое субъектом для себя, в своих интересах, в свою пользу:

5. Безобъектно-возвратные глаголы обозначают действия, выступающие в роли постоянного и характерного свойства субъекта:

Возвратные глаголы, образованные от непереходных глаголов

Возвратные глаголы, образованные от непереходных глаголов, делятся на три группы:

1. слова, обозначающие действие или состояние лица, переживаемое им помимо его желания, безо всяких усилий с его стороны, например:

2. слова, обозначающие более интенсивные действия, совершаемые субъектом в своих интересах:

3. слова, обозначающие более слабое проявление какого-либо внешнего признака:

Видеоурок «Возвратная форма глагола»

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/vozvratnye-i-nevozvratnye-glagoly.html

Морфемный разбор возвратного глагола

Письмо с инструкцией по восстановлению пароля

будет отправлено на вашу почту

На уроке мы познакомимся с порядком выполнения разбора глагола по составу.

Что значит «разобрать глагол по составу»?

Для этого необходимо обозначить в глаголе части слова (корень, суффикс, приставку, окончание, основу), т.е. выделить морфемы.

Разбор слова по составу называют ещё морфемным разбором и обозначают цифрой 2.

Морфемный разбор выполняется в определенном порядке. Давайте познакомимся с алгоритмом разбора глагола по составу.

1.Во-первых, необходимо определить форму глагола.

Глагол имеет две формы: начальную или неопределенную форму глагола и личную. Глаголы начальной формы отвечают на вопросы: что делать? что сделать? В начальной форме глаголы имеют суффиксы –ть,-ти, -чь.

Например: (что делать?) беречь, стеречь, везти; (что сделать?) подарить.

Глаголы в личной форме согласуются с личными местоимениями и указывают на тот объект, который совершает действия.

2.Затем необходимо выделить части слова, которые не входят в основу.

У глаголов такими морфемами являются:

§Суффиксы начальной или неопределенной формы глагола –ть, -ти, -чь.

Данные суффиксы не образуют новых слов, не изменяют лексического значения слова, а лишь изменяют форму глагола, то есть образуют начальную форму. Поэтому суффиксы –ть, -ти, -чь в основу не включаются. Если глагол стоит в неопределенной форме, то эти суффиксы необходимо выделить в первую очередь.

§Суффикс глаголов прошедшего времени –л, так как он не образует нового слова, а образует форму глагола прошедшего времени.

§Личные окончания глаголов. Для того чтобы найти и выделить личное окончание глагола, необходимо проспрягать глагол, то есть изменить его по лицам и числам. Изменяемая часть слова и будет являться окончанием.

Например, найдем окончание у глагола работает.

Проспрягаем данный глагол:

Следовательно, –ет будет являться личным окончанием глагола. Личное окончание глагола заключается в прямоугольник.

Эти морфемы не входят в основу у глаголов, поскольку не участвуют в образовании новых слов.

3.Далее выделяем основу слова.

Основа слова – это часть слова без окончания. Именно в основе заключается лексическое значение слова.

Суффикс глаголов –ся (-сь) входит в основу слова. При разборе основа выделяется квадратной скобкой под словом, она может быть прерывистой.

4.Следующий пункт разбора — определение корня слова.

Любое слово имеет корень, без этой морфемы не существует ни одного слова, именно в корне заключен общий смысл всех однокоренных слов. Для того чтобы определить корень, необходимо подобрать несколько родственных слов.

Общая часть этих слов, в которой заключено основное лексическое значение, и будет являться корнем.

Например, найдем корень у глагола проверить. Родственными словами к этому глаголу будут: проверка, заверить, поверить, доверять, вера, поверенный. Одинаковая часть этих слов, в которой заключено их основное лексическое значение

– вер. Это и будет корень слова проверить.

При определении корня не следует подбирать разные формы одного слова. Например, для того, чтобы определить корень слова проверить, не следует подбирать слова: проверил, проверила, проверять.

На письме корень слова выделяется дугой (над словом).

5.Вслед за корнем выделяют приставку (если она есть в слове) – морфему, которая участвует в словообразовании однокоренных слов и стоит перед корнем.

Наиболее употребляемые приставки:

На письме приставка выделяется перевёрнутой буквой г (над словом).

6.Вслед за приставкой необходимо выделить суффикс.

Обычно он стоит после корня и служит для образования новых слов. На письме его обозначают специальным значком в виде угла с направленной вверх вершиной (над словом).

У возвратных глаголов необходимо выделить суффиксы -сь и -ся-.

Например, в слове возвращаться –ся — это суффикс, и он входит в основу слова.

У глаголов также могут быть суффиксы:

Давайте в качестве примера разберем по составу глагол выходить.

1.Определим форму глагола. Для этого поставим к нему вопрос (что делать?) выходить. Это глагол неопределенной формы.

Выделяем морфемы, не входящие в основу слова. У глагола выходить — это суффикс

–ть-, который образует начальную (неопределенную) форму слова.

3.Выделим основу слова – выходи.

Для того чтобы определить корень, подберем родственные слова: заходить, переходить, поход, ходить и т.д.

Одинаковой частью этих слов является корень –ход.

Вслед за корнем выделим приставку, которая стоит перед ним. Это приставка –вы.

6.Часть слова, стоящая после корня перед формообразующим суффиксом –ть-, будет являться суффиксом глагола. Иэто будет суффикс –и-.

Запись разбора глагола в тетради будет такой:

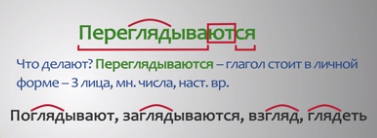

Давайте выполним разбор еще одного глагола — переглядываются.

1.Определим форму глагола. Поставим вопрос (что делают?) переглядываются.

Глагол указывает на действие нескольких лиц и согласуется с личным местоимением они. Следовательно, данный глагол стоит в личной форме — 3 лица, множественного числа, настоящего времени.

2.Выделим части слова, которые не входят в основу.

В нашем случае это будет личное окончание глагола. Для того чтобы его определить, проспрягаем глагол: переглядывается, переглядываемся, переглядываешься.

3.Выделим основу слова – переглядыва___ся. Основа прерывистая.

Подбираем родственные слова: поглядывают, заглядываются, взгляд, глядеть. Корень слова – гляд.

5.Часть слова перед корнем – пере – будет являться приставкой.

У глагола переглядываются два суффикса. Суффикс глагола –ыва- стоит после корня перед личным окончанием глагола.

Входит в основу и суффикс глагола возвратной формы –ся.

Запись в тетради будет иметь такой вид:

При разборе глагола по составу необходимо найти и выделить все формообразующие и словообразующие морфемы. Производить разбор глагола по составу следует по следующему алгоритму:

1.Определяем форму глагола.

2.Выделяем морфемы, которые не входят в основу слова: личное окончание глагола, суффиксы –ть, -ти, -чь, -л.

4.Подбираем родственные слова и выделяем корень слова.

5.Перед корнем находим и выделяем приставку (если она имеется в слове).

6.Следующим шагом находим и выделяем суффикс или суффиксы глагола (если они существуют).

Источник статьи: http://znaika.ru/catalog/4-klass/russian/Razbor-glagola-po-sostavu

Возвратные и невозвратные глаголы — классификация, правило и примеры спряжения

Определение понятия

Сначала лучше узнать значение таких видов глаголов. Возвратностью называют грамматическую категорию, которая указывает на направленность состояния или действия на описываемый субъект. Есть у возвратных глаголов в русском языке и спряжение. Отличаются такие слова тем, что у них присутствует постфикс -ся, -сь. Разница заключается также и в оттенке значения.

Когда постфикс присоединяется к основе, он меняет его семантические и синтаксические свойства. Конкретные значения этой частицы слова многообразны. От нее зависит определение и эмоциональный оттенок лексемы. Постфикс -сь присоединяется к некоторым лексемам:

- глаголам с окончанием на гласную;

- деепричастиям на -в или -вши.

А -ся дописывают к глаголам на согласную и любым причастиям. Но есть несколько исключений из этого правила. Постфикс -сь может присоединяться там, где его по нормам быть не должно. Это касается некоторых видов повелительного наклонения глаголов:

- военные команды: «Рассчитайсь!»;

- просторечие: «не бойсь».

Постфикс -ся также может добавляться к словам, с которыми по правилу писаться не должен. Это относится к причастиям с окончанием -вшися, деепричастиям на -яся, глаголам в прошедшем времени и первом лице единственного числа и втором множественного, стоящим в настоящем или будущем. Примеры таких лексем: началася, кружилися, смеется.

Они употребляются и в разговорной речи, и в литературной. Но чаще встречаются в просторечье, чем в текстах произведений. В книгах обычно используются возвратные лексемы, так как их проще и писать, и произносить.

Оттенки значения

Возвратные глаголы позволяют определить действие, которое направлено на описанный в предложении субъект. Это может быть что-то говорящий или делающий человек, животное и даже невоодушевленный предмет. При этом слова могут передавать разные оттенки значения:

- действия, направленные на себя;

- психическое или физическое состояние субъекта;

- постоянные свойства или качества;

- взаимно-возвратные действия;

- безличные;

- косвенно-возвратные.

В первом случае можно заменить постфикс словом «себя». То есть глагол необходим в предложениях, где человек выполняет действие только с собой: купаться, вытираться, одеваться. Возвратные лексемы описывают состояние субъекта. С их помощью можно рассказать об эмоциях, переживаниях и физических свойствах. Примеры: радоваться, огорчаться, раниться. Есть у некоторых субъектов постоянные качества. Они проявляются в определенных ситуациях, но никогда не изменяются. Подобные варианты: ткань мнется, крапива жжется. Глаголы описывают и поведение животных: кусаться, царапаться, бодаться.

Взаимно-возвратные действия происходят между несколькими субъектами. Примеры: обниматься, ругаться, видеться. Безличное ставится в предложениях, где нет или не может быть подлежащего. Варианты подобных слов: хочется, смеркается. Косвенно-возвратные действия говорят о том, что субъект их совершает в своих интересах: прибраться, разжиться.

Такая классификация касается всех возвратных глаголов. Но лучше отдельно рассмотреть группы тех слов, которые образовались от переходных и непереходных лексем. Эти разряды немного отличаются по значению, но есть и похожие виды. То же самое касается и невозвратных глаголов. У них также есть свои оттенки значения, но они практически не отличаются от возвратных.

Переходные глаголы

Возвратные глаголы могут образовываться от переходных и непереходных форм. В первом случае появляется пять видов слов. Они отличаются по значению и использованию. Типы лексем, образованных от переходных форм:

- собственно-возвратные;

- взаимно-возвратные;

- общевозвратные;

- косвенно-возвратные;

- безобъектно-возвратные.

В первом случае субъект и объект являются одним и тем же лицом. То есть говоривший совершает действие, направленное на себя. Этим словом можно заменить постфикс в глаголах. Примеры: бриться — брить себя.

Во втором варианте субъекты и объекты взаимодействуют. Они совершают действия по отношению друг к другу. Именно так и можно заменить постфикс в таких лексемах: встречаться, обниматься. То есть вместо возвратного глагола пишется словосочетание «встречать друг друга».

Общевозвратные — это формы, обозначающие изменение эмоционального состояния. В отличие от всех видов, слова, происходящие от переходных глаголов, указывают еще и на положение предмета в пространстве и его перемещение. Субъект в таких предложениях не может быть неподвижным. Он либо совершает действия сам, либо поддается влиянию других.

Примеры: остановиться, развеселиться, подвинуться. В морфемном составе таких слов постфикс значит «сам». К примеру, если рассердить можно кого-либо, то рассердиться — только самому. Это касается и других подобных слов. Они обращены непосредственно на человека, его эмоции и действия.

Косвенно-возвратные указывают на совершение действий, которые выгодны субъекту. То есть он сам делает что-то для себя: укладываться спать, собираться в путь. Можно постфикс заменить местоимениями. Примеры таких конструкций: собирать самого себя в школу, укладывать себя в кровать.

Последняя группа — это безобъектно-возвратные глаголы. Они характеризуют постоянные свойства субъекта. А также могут указывать на особенности поведения. Сюда входят действия животных и предметов, которые делают только что-то одно: светлячок светит, еж колется, лошадь лягается. Приведенные примеры позволяют разобраться с показателями глаголов — постфиксами и словами, которыми их можно заменить в предложениях. Смысл фразы от этого не поменяется.

Второй тип

По-другому характеризуются возвратные слова, образованные от непереходных глаголов. Значимые части у них те же — корень и постфикс. Но их можно поделить только на три небольшие группы в зависимости от значения:

- состояние субъекта без его усилий;

- более интенсивные действия, направленные на свою выгоду;

- слабое проявление внешних признаков.

Выделяется первый класс. В него входят слова, означающие явления, которые влияют на субъект. При этом изменяется его состояние, хотя сам он этого не хочет. Такое воздействие могут оказывать воодушевленные и неживые объекты, явления. Примеры лексем: нездоровится, не лежится, неможется. Все эти действия не зависят от субъекта и его желаний или возможностей.

Во вторую группу входят слова, означающие интенсивные действия. Их субъект совершает сам для того, чтобы получить выгоду иди удовлетворить свой интерес. Иногда они используются в переносном значении или для придания предложениям более яркой эмоциональной окраски. Варианты глаголов: плачется, грозится, стучится.

Такие слова отличаются от однокоренных невозвратных форм. У них разное значение и цель употребления. Примеры для сравнения: плакать — плакаться, просить — проситься, молить — молиться. Но в некоторых случаях значение может совпадать: хвастать — хвастаться, мешать — мешаться.

Есть слова, которые связаны по смыслу исторически. Но современные их толкования сильно отличаются: пытать — пытаться, жаловать — жаловаться. Существуют формы глаголов возвратного вида, которых просто нет в невозвратном. Они делятся на несколько групп:

- явления природы: смеркаться;

- независимая связь с действиями человека: оказаться;

- эмоции и их проявление: надеяться, смеяться;

- физиологическое состояние: нездоровиться;

- поведение: лениться.

Третья группа содержит слова, которые означают слабое проявление признака или действия. Обычно они не относятся к определенному субъекту

. Примеры: краснеется, чернеется, тлеется, белеется. Лексемы могут описывать явления природы либо внешние изменения объектов и предметов.

Образование слов

Важно научиться отличать возвратный и невозвратный глаголы. Правило гласит, что основное отличие первого типа от второго — наличие односложного постфикса -сь или -ся. Его можно выявить при морфемном разборе конструкции.

Есть два варианта использования постфиксов при образовании слов:

- -сь — основа глагола должна оканчиваться на гласный звук;

- -ся — на согласный.

Обычно возвратные лексемы происходят от невозвратных, но есть и отдельные непроизводные формы. Хотя все они считаются непереходными. Это значит, что в предложении после них никогда не используются местоимения или имена существительные в винительном падеже.

Образовать слова можно несколькими способами:

- суффиксально-постфиксальный;

- префиксально-постфиксальный;

- постфиксальный.

В первом случае к неопределенной форме глагола добавляются суффиксы и постфиксы. Примеры таких слов: резвиться, толпиться, колоситься. Второй вариант предусматривает использование приставок вместо суффиксов: отвоеваться, вдуматься, начитаться. А некоторые слова образуются только благодаря добавлению постфиксов к основе. Примеры: вылиться, мыться, беречься. Этого достаточно для появления новых глаголов.

Постфикс добавляется к лексемам после окончаний. Остальные части слова ставят перед ним: приставка, корень, суффикс. Некоторые возвратные слова являются непроизводными. То есть их не употребляют без постфиксов. Образоваться они могут только от непереходных конструкций.

Такие слова выражают состояние или действие, которое не обращено на прямой объект. По правилам оно и не может влиять непосредственно на предмет обсуждения. Примеры предложений с непереходными глаголами: чернеет туча в небе, кончается урок в школе, завершается таблица в презентации, белеет парус в море, дымят фабричные трубы.

Невозвратные лексемы

Невозвратными называют глаголы, в форме которых нет грамматических признаков непереходности процесса. То есть от этих слов они могут происходить. Но и переходные лексемы становятся основой таких конструкций. Возможные примеры невозвратных глаголов: мчать, дымить, стучать, возвращать.

Действия по значению у них такие же, как и у возвратных. То есть они описывают состояние субъекта, его положение в пространстве, взаимоотношения нескольких предметов. Но в этом списке нет действий, направленных на себя. В словах отсутствует постфикс, поэтому заменить его местоимением не получится. Хотя глаголы можно использовать для описания действий другого человека или неживого предмета.

Понять строение слов проще на примере предложений, в которых они используются. Лучше составить фразы с двумя формами глаголов. Варианты с возвратными: брат долго одевается на прогулку, большинство друзей обнимаются при встрече, крапива больно жжется, здание строится каменщиками. В этих словах есть постфиксы, поэтому их легко узнать.

Предложения с невозвратными глаголами: сегодня ярко светит солнце, ребенок упорно учит стихотворение, он скоро придет домой после работы, теория позволяет применить знания на практике. Такие выражения встречаются в каждой книге и любом разговоре, поэтому их несложно писать и произносить.

Залог правильно определения формы глагола — это проверка постфикса. Если он есть, то слово относится к возвратному типу. Если он отсутствует, то это невозвратная лексема. Правописание и значение у таких конструкций отличается. А еще следует запомнить, что возвратные слова происходят только от непереходных. Основой для второго типа может стать любая форма.

Источник статьи: http://nauka.club/russkiy-yazyk/vozvratny%D0%B5-i-nevozvratny%D0%B5-glagoly.html