Местоимение

Урок 40. Русский язык 2 класс ФГОС

Конспект урока «Местоимение»

– Ах, как хорошо гулять в лесу. Так легко дышится.

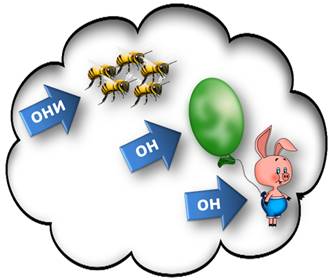

Но что это? Кажется, я слышу чьи-то возбуждённые голоса. О! Это мои маленькие друзья – Винни-Пух, Пятачок и Кролик. О чём это они так увлечённо разговаривают.

– А я лечу, а там сидели. Меня увидели и окружили, а он поднимается всё выше и выше. А ты всё бегаешь и кричишь, а он зацепился за них. А они начали меня кусать, а ты побежал за ним.

– Подожди-подожди, я совсем ничего не понял. О, Василиса, здравствуй.

– Ты слышала, как рассказывал Винни историю, которая приключилась с ним и с Пятачком? Лично я ничего не понял.

– Да и я не очень-то поняла. Кто он, кто они, кто ты?

– Ну что же тут непонятного. Я рассказывал, как мы с Пятачком хотели добыть мёд. Я полетел на воздушном шарике, но в дупле были пчёлы. Они меня увидели, вылетели и начали кусать. Мой шарик зацепился за ветки. А Пятачок в это время бегал внизу с зонтиком и кричал, а потом сбегал за ружьём, выстрелил в шарик, и я упал.

– Ах, вот в чём дело. А знаешь ли ты, Винни, почему Кролик тебя не понял?

– Потому что он слушать не умеет.

– Неправда, я всё прекрасно умею слушать. А вот тебя слушать невозможно.

– Ты знаешь, Винни, ты действительно непонятно рассказывал. А всё потому, что вместо имён и названий предметов ты называл другие слова – я, ты, он, они. И получается, что вместо того, чтобы назвать предметы их именами, ты на них просто указываешь. Ты-то знаешь, о чем говоришь, но ведь не все понимают, что творится в твоей голове.

– Да-да, Винни. Это действительно так. Василиса, а что это за слова такие, которые не называют предметы, а только на них указывают?

– О, друзья, вы уже знаете такие части речи, как имя существительное, имя прилагательное, глагол и предлог. Но есть такая необычная часть речи, как местоимение. Вы обратили внимание на название – местоимение. Это значит, что слово ставится вместо имени, то есть вместо названия предмета.

Вот Винни и рассказывал, не называя никого их именами, а только указывал на них – на пчёл, на Пятачка, на воздушный шарик.

– Фу, какие противные слова эти… как их…вместоимения. Больше никогда их использовать не буду.

– Ты не прав, Винни. Местоимения – очень нужные и полезные слова. И ты сейчас в этом убедишься. Вот послушайте маленький рассказик. А потом скажете мне, понравился ли он вам.

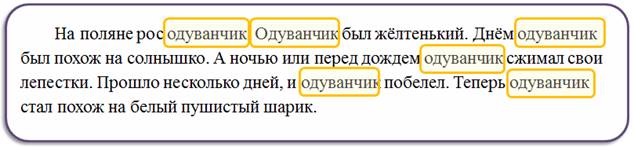

На поляне рос одуванчик. Одуванчик был жёлтенький. Днём одуванчик был похож на солнышко. А ночью или перед дождём одуванчик сжимал свои лепестки. Прошло несколько дней, и одуванчик побелел. Теперь одуванчик стал похож на белый пушистый шарик.

– Да, очень симпатичный рассказ, правда.

– Симпатичный-то симпатичный, но слово одуванчик уже как-то надоело.

– Да, это слово просто прилипло. Так бывает, когда ешь вкусный мёд, и вдруг кусочек воска к зубам прилип и не отлипает.

– Вы абсолютно правы. Одно и то же слово, повторяющееся в каждом предложении, начинает надоедать, мешает слушать даже самый красивый рассказ. Да и само слово как будто устаёт от постоянного использования. И вот в такой ситуации на помощь приходят местоимения. Они могут встать вместо имени существительного и дать отдохнуть ему на время. (Хотя, скажу вам по секрету, что есть местоимения, которые могут заменить и имена прилагательные, и не только… Но о таких местоимениях вы узнаете в старших классах). А сейчас давайте попробуем в нашем рассказе про одуванчик заменить кое-где слово одуванчик на местоимение ОН. В первом предложении мы этого делать не будем, потому что сначала мы должны обязательно назвать тот предмет, о котором дальше пойдёт речь. Поэтому первое предложение оставляем без изменений.

Это предложение закончилось словом одуванчик. Второе предложение тоже начинается со слова одуванчик. Два рядом стоящих одинаковых слова – нехорошо. Заменим во втором предложении имя существительное ОДУВАНЧИК на местоимение ОН.

Теперь слово ОДУВАНЧИК в третьем предложении уже не мешает. Поэтому можно его оставить.

Днём одуванчик был похож на солнышко.

Но в четвёртом предложении ещё раз его произносить не стоит. Можно опять заменить местоимением ОН.

А ночью или перед дождём он сжимал свои лепестки.

Но, чтобы рассказ был ещё менее однообразным, слово ОДУВАНЧИК можно заменить другим именем существительным, например, ЦВЕТОК.

А ночью или перед дождём цветок сжимал свои лепестки.

Следующее предложение можно опять оставить без изменений.

Прошло несколько дней, и одуванчик побелел.

А после этого опять поставим местоимение ОН.

Теперь он стал похож на белый пушистый шарик.

Ну а теперь, Винни, прочитай весь новый текст целиком.

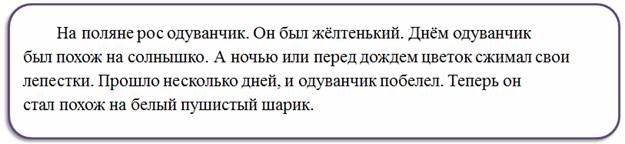

– На поляне рос одуванчик. Он был жёлтенький. Днём одуванчик был похож на солнышко. А ночью или перед дождём цветок сжимал свои лепестки. Прошло несколько дней, и одуванчик побелел. Теперь он стал похож на белый пушистый шарик.

Ну да, слушать такой рассказ намного приятнее. Значит, всё-таки, местоимения действительно нужны. Василиса, а мы использовали только одно местоимение – ОН. А что, других местоимений нет?

– Ну что-ты, Винни. Местоимений очень много. Но сегодня я познакомлю вас только с некоторыми местоимениями.

– Ну-ка, ну-ка, я хочу на них посмотреть.

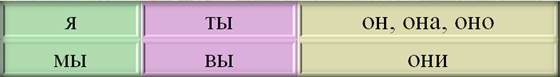

– Да, конечно, посмотрите вот на эту табличку.

Здесь собраны те местоимения, которые могут заменять имена существительные.

Обратите внимание на местоимения, которые стоят в первом столбике. Когда кто-то говорит о себе, он употребляет именно эти местоимения. Винни, помнишь, твоя песенка начинается со слов: «Если я чешу в затылке – не беда…». Ведь ты не называешь своё имя «Если Винни-Пух чешет в затылке – не беда…». Ты как бы указываешь на себя – Я. А в другой песенке ты поёшь уже про себя и Пятачка «Куда идём мы с Пятачком – большой-большой секрет…». Ты указываешь на себя и Пятачка – МЫ.

Но когда вы обращаетесь к кому-нибудь, используете местоимения ТЫ или ВЫ. Когда собеседник – одноклассник, друг или родственник, чаще всего, обращаетесь к нему – ТЫ. Если собеседников несколько – говорите ВЫ. На Вы мы обращаемся и к одному человеку, проявляя к нему тем самым уважительное отношение. Чаще всего так обращаются к какому-то взрослому человеку. В таких случаях местоимение Вы пишется с большой буквы.

Ну а если мы говорим о ком-то, кто не находится с нами рядом и не принимает участие в разговоре, то, как бы указывая на этого человека, а, возможно, и на какой-то предмет, говорим ОН, или, ОНА, ОНО. Если же речь идёт о нескольких людях или предметах, говорим – ОНИ.

– А он совсем тебя не слушал, Василиса!

– Пятачок. Пока ты рассказывала, он то зевал, то прыгал на одной ножке, то что-то жевал.

– Ах, Винни, Пятачок ещё маленький, поэтому ему трудно слушать. А ты постарайся усвоить, что говоря о ком-то, кто находится рядом, не стоит говорить: ОН. Лучше назвать присутствующего по имени. Не он, а Пятачок.

Хотя, конечно, вы сегодня много узнали, и пора заканчивать наш разговор. Но прежде, чем попрощаться, хочу ещё раз вам напомнить:

* Местоимение – это часть речи, которая не называет предметы или признаки, а указывает на них.

* Местоимение можно использовать после того, как назван этот предмет или признак.

* Местоимения помогают разнообразить нашу речь.

Источник статьи: http://videouroki.net/video/40-miestoimieniie.html

Местоимение как часть речи

Урок 63. Русский язык 6 класс ФГОС

Конспект урока «Местоимение как часть речи»

Сегодня мы найдём ответы на такие вопросы:

· Какими бывают местоимения?

· Как изменяются местоимения?

А для начала давайте вообразим себе, что во дворе как-то столкнулись мальчик и девочка. И завели вот такой разговор:

– Привет. Мальчика зовут Саша. А как зовут девочку?

– Приятно познакомиться. Девочку зовут Даша.

– Кот принадлежит Даше или нет?

Звучит странно, не правда ли? И ведь мы использовали правильные части речи! Существительные, прилагательные, числительные…

Но иногда нам недостаточно называть предметы, их признаки или количество. Оказывается, бывают случаи, когда нужно что-то более обобщённое, размытое.

И тогда на помощь приходят местоимения.

Местоимение – это самостоятельная часть речи. Почему она так называется?

У нас в речи есть три имени – имя существительное, имя прилагательное и имя числительное. И у каждого своё место в речи. Так вот, местоимение называется так потому, что может занимать место каждого из этих имён.

Но при этом местоимение не называет предметы, признаки и количества.

Мы можем назвать предмет при помощи существительного – апельсин.

А при помощи местоимения он мы просто указываем на этот предмет, а не называем его, не отличаем от других предметов.

При помощи прилагательного мы можем назвать признак нашего апельсина – оранжевый.

А при помощи местоимения какой-то мы просто указываем на то, что признак у предмета есть.

Значит, местоимение только указывает на предметы, признаки и количества.

При помощи числительного мы можем посчитать апельсины – пять.

А при помощи местоимения неопределённо заметить, что апельсинов – сколько-то.

Мы часто представляем себе местоимения ошибочно.

Ну, например, считаем, что местоимений не так уж и много, и их легко узнать.

При этом мы полагаем, что местоимения – это я, ты, он, мы, ваш, свой и ещё несколько слов…

Но на самом деле реальность выглядит примерно вот так.

К местоимениям относится множество разных слов, они часто непохожи друг на друга. И у нас могут возникнуть проблемы с тем, чтобы отличить их от других частей речи.

Давайте попробуем разобраться – какими бывают местоимения и для чего они употребляются.

Чаще всего местоимения нужны нам, чтобы заместить существительное, которое обозначает личность.

Мы называем по именам своих друзей, а они – нас. Но о себе мы будем говорить «я», о своём собеседнике – «ты», а о девочке, которая не присутствует при разговоре – «она». Объединить нескольких человек можно при помощи местоимения «мы».

Такие местоимения называются личными. Это хорошо нам знакомые местоимения я, ты, он, она, оно, мы, вы, они. Такие местоимения заменяют существительные и указывают на людей или предметы.

А как говорящему привлечь внимание к самому говорящему?

Мы не можем сказать что-то вроде: «Сейчас я расскажу вам про того, который я». Мы рассказываем про себя. Или о себе.

В любом случае, нам помогает так называемое возвратное местоимение себя. Оно только одно. И оно всегда направлено на самого говорящего – от него непросто отвязаться!

А еще нам часто нужно указать принадлежность предмета. Мы могли бы сказать: «Эта книга принадлежит мне». Или «тебе», или «нам». Но вместо этого мы говорим: «моя книга», «твоя книга» или «ваша». В этом нам помогают местоимения, которые называются притяжательными.

Это такие слова, как мой, твой, свой, наш, ваш.

Они похожи на притяжательные прилагательные, которые тоже обозначают принадлежность. Поэтому они так и называются.

Часто в речи нам нужно задавать вопросы. А для вопросов нужны обобщённые слова.

Представим, что мы встретили на дорожке вот какое-то несуразное существо.

Нам помогли вопросительные местоимения. К ним относятся слова кто? что? какой? каков? который? чей? сколько?

Мы записали после них вопросительные знаки, потому что эти местоимения употребляются в вопросительных предложениях.

Но разве мы можем встретить такие слова ТОЛЬКО в вопросительных предложениях?

Рассмотрим два предложения:

Я знаю, кто взял мои конфеты!

Первое предложение – вопросительное. И местоимение в нем вопросительное.

Но во втором случае мы не задаём вопрос. Мы просто показываем, к кому относится наше высказывание.

Значит, при помощи местоимений мы можем к кому-нибудь относить высказывания.

Относительные местоимения очень похожи на вопросительные. Только у них нет вопросов.

Получается, что если у вопросительного местоимения отнять вопрос, оно станет относительным. Кое-кто даже называет такие местоимения вопросительно-относительными.

А иногда мы хотим показать, что предмет нельзя определить точно.

Посмотрим вот на такую беседу:

Выделенные местоимения – настолько неопределённые, что даже называются именно так.

К неопределённым местоимениям относятся такие слова, как некто, нечто, несколько, некоторый, кто-то, что-то, кто-нибудь, что-нибудь.

Эти местоимения могут заменять существительные, прилагательные или числительные.

А иногда мы хотим выразить отсутствие предмета или признака. Попробуем вообразить себя в совершенно пустой комнате.

В комнате нет никого. Вообще ничего нет. И делать в такой комнате тоже нечего.

И все это мы сообщили при помощи местоимений, которые называются отрицательными.

Отрицательные местоимения – это никто, ничто, некого, нечего, ничей, никакой и так далее.

Эти местоимения тоже могут заменять существительные и прилагательные.

При помощи существительного мы можем выразить и признак. Только обобщённый.

Представим, что нас попросят выбрать красный или синий мяч. А нам хочется какой-нибудь другой. Не именно жёлтый или зелёный, а просто – другой.

А согласны ли мы вообще на любой мяч?

Нет, нам нужен самый-самый. То есть, самый лучший.

И получается, что мы дали при помощи местоимений определение нашему предмету. Но только очень обобщённое.

Такие местоимения называются определительными. Определительные местоимения – это весь, всякий, каждый, самый, сам, любой, другой и так далее.

Мы используем эти местоимения вместо прилагательных.

Что ещё мы можем делать при помощи местоимений? Например, указывать на предметы или признаки.

Вот две книги. Как мы укажем на них в своей речи?

Мы можем сказать, что та книга – интересная, а эта – неинтересная. Мы не назвали книги, а только указали на них. При помощи указательных местоимений.

К указательным местоимениям относятся слова тот, этот, такой, таков, столько.

И они тоже обычно заменяют существительные или прилагательные.

Итак, какими же могут быть местоимения?

Сколько разрядов! Что же их объединяет?

Мы знаем, что местоимения могут замещать в речи имена существительные, прилагательные и числительные. Давайте вспомним, как изменяются эти имена.

Существительные изменяются по падежам и числам.

Прилагательные – по падежам, числам и родам.

Числительные изменяются по падежам, но некоторые – по числам и родам.

И если местоимения могут замещать эти имена, то они и изменяются также!

Местоимения изменяются по падежам.

Например, кто – именительный падеж, кого – родительный падеж.

Но некоторые местоимения также изменяются по родам и числам.

Мой – именительный падеж, мужской род, единственное число.

Мою – винительный падеж, женский род, единственное число.

Моими – творительный падеж, множественное число, род не различается.

В предложении местоимения тоже могут быть разными членами, как и имена, которые они замещают.

Я попросил своих друзей записать для меня задание.

В этом предложении местоимение я – подлежащее.

Друзей каких? – своих. Это местоимение будет определением.

Записать для кого? – для меня.

Это предложение является дополнением.

Чаще всего местоимения в предложениях бывают именно подлежащими, дополнениями или определениями.

Что же нам требуется запомнить?

Местоимение – часть речи, которая указывает на предметы, признаки и количества, но не называет их.

Местоимения изменяются по падежам. Некоторые местоимения изменяются также по родам и числам.

В предложениях местоимения бывают подлежащими, дополнениями, определениями.

Местоимения делятся на такие разряды:

Источник статьи: http://videouroki.net/video/63-mestoimenie-kak-chast-rechi.html