Особенности употребления падежей в древнерусском языке

В современном русском языке значения падежей выражаются с помощью падежных окончаний; очень часто при этом используются и предлоги. Предлоги помогают точнее выражать падежные значения и более четко их дифференцировать, например: окно (может быть формой именительного или винительного падежа единственного числа) и в окно (винительный с обстоятельственным значением), мыши (может быть формой именительного, родительного, дательного, винительного и предложного падежей ед.ч. или именительного и винительного падежей мн. ч. существительного) и к мыши (дательный ед.ч. с объектно-обстоятельственным значением).

Но в древнерусском языке падежные формы с предлогами употреблялись значительно реже, чем сейчас. И наоборот, беспредложных форм там было гораздо больше, чем в современном русском.

Такая ситуация была характерна для всех славянских языков на раннем этапе истории. Однако в их дальнейшем развитии наметилась и проявилась иная тенденция: увеличение количества падежных форм с предлогами. И это не случайно: использование предлогов позволяет точнее выражать разнообразные значения.

Рассмотрим примеры древнерусских беспредложных конструкций, которые претерпели изменения в более позднее время.

Родительный падеж

Родительный беспредложный имел следующие основные значения:

- Родительный части (другое название — разделительный) обозначал целое, от которого отделялась часть. Например: кто насъ боудетъ живъ (кто из нас будет жив) (Лаврентьевская летопись). В современном русском языке этой конструкции соответствует родительный падеж с предлогом из.

- Родительный удаления означал предмет, от которого удаляются, отказываются, а также предмет, которого лишаются, избегают. Например: бѣгоша людье ѡгнѧ (бежали люди от огня) (Лавр. лет.). Однако наряду с этим уже в древнейших памятниках письменности встречаются и конструкции с предлогами отъ, изъ: азъ отхожоу отъ васъ.

- Родительный времени, например: тои же осени (той осенью или в ту осень) много зла сѧ створи (Новогородская I летопись); часа того (т. е. в тот час) татарове побѣгоша (Устюжский летописный свод). В современном русском языке в этих случаях используется творительный падеж без предлога (тем вечером) или винительный с предлогом в (в то утро).

- Родительный места, например: немощнии и болнии не могоуть долѣсти двора моѥго (немощные и больные не могут дойти до двора моего, Лавр. лет.). Уже в древнейшую пору родительный падеж в этом значении стал употребляться с предлогом до, и эта конструкция впоследствии вытеснила беспредложную форму.

Дательный падеж

- Дательный направления, например: ходи Всеволодъ Кыевоу (т. е. в Киев) и приде опѧть Новоугородоу (в Новгород или к Новгороду) (Новг. I лет.). Позже был заменен дательным падежом с предлогом к (к Новгороду) или винительным с предлогом в (в Новгород).

- Дательный принадлежности, например: копье лѣте сквозѣ оуши коневи (копье пролетело между ушами коня) (Лавр. лет.); мати имъ (их мать) поидеть замоужь (Русская Правда). Дательный принадлежности впоследствии был вытеснен родительным в том же значении.

- Дательный цели и причины: хочю поꙗти дъчерь твою собѣ женѣ (хочу взять дочь твою себе в жены); чемоу (зачем, почему) къ намъ идеши (Лавр. лет.); вси бо живы Христоу (благодаря Христу) (Аввакум, письма).

- Дательный косвенного объекта обозначал предмет или лицо, к которому направлены мысли, действия или переживания субъекта. Например: негодовахоуть бо емоу (на него) новгородьци (Новг. I лет.); надѣѧсѧ силѣ своеи (надеялся на силу свою); родисѧ Ꙗрославоу (у Ярослава) сынъ (Лавр. лет.); а я и таки вамъ бѣдненькимъ (с вами, бедненькими) поделюсь (Аввакум). В современном русском языке эта форма употребляется лишь с некоторыми глаголами: радоваться, улыбаться, завидовать, льстить, удивляться, нравиться. Например: радоваться жизни, улыбаться ребенку, завидовать успеху и т. д. В остальных случаях на месте беспредложной конструкции стали употребляться формы с предлогами.

В инительный падеж

- Винительный направления, например: Глѣбъ вниде Черниговъ (вошел в Чернигов); придоша Роусьскоую землю (пришли на Русскую землю) (Лавр. лет.). В современном русском винительный падеж в этом значении употребляется с предлогами в или на: поехал в город, пошел на восток.

- Винительный времени, например: ѡсени оумре половечьскыи кнѧзь (осенью умер половецкий князь) (Лавр. летопись); пѧтыи же дьнь приспе кнѧзь Свѧтославъ съ новгородьци (на пятый день прибыл князь Святослав с новгородцами) (Новгородская I лет.). Сейчас это значение выражается винительным падежом с предлогами в и на или наречием: на третье утро, в субботу, днем, осенью.

- Винительный причины, например: мьщю Роусьскоую землю (мщу за Русскую землю) (Лавр. лет.). С течением времени эта беспредложная конструкция уступила место винительному падежу с предлогом за.

Творительный падеж

Творительный беспредложный имел много значений. Основные из них:

- Творительный орудия или средства обозначал орудие, с помощью которого производится действие. Например: аже кто кого оударить батогомъ любо чашею (Русская Правда); коурѧне придоша коньми (куряне прибыли на конях) (Ипатьевская летопись). Творительный беспредложный в данном значении употребляется и в современном русском языке, но менее широко, чем в древнерусском (см. перевод второго примера).

- Творительный совместности: ста полкы (остановился с полками) (Лавр. лет.); ходи кнѧзь Дмитрии ратью (с ратью) ко Твери (Новг. I лет.). В современном русском языке творительный в этом значении употребляется с предлогом с.

- Творительный времени: приде мартъмь мѣсѧцемь (в марте месяце) (Новг. I летопись); бысть молоньи блистание нощью(было сверкание молнии ночью) (Псковская II летопись). Творительный времени впоследствии стал употребляться более ограниченно, а некоторые существительные в этой форме превратились в наречия: утром, летом, ночью.

- Творительный места, например: половци неготовами дорогами побѣгоша къ Доноу (Слово о полку Игореве). В современном русском языке употребляется ограниченно, то же значение может быть выражено предложными конструкциями. Например: идти дорогой и идти по дороге.

- Творительный причины, например: начаша мерети гладъмь (начали умирать от голода) (Новг. I лет.). Со временем его заменила форма родительного падежа с предлогом от или из-за.

- Творительный образа действия: даи мою дроужину добромъ; живѧхоу звѣриньскымъ образомъ (Лавр. лет.). В современном русском языке сохранился, но употребляется менее широко.

Местный падеж

Без предлога употреблялся для обозначения места и времени, например: Михалко седе Володимири (сел во Владимире) (Новг. I лет.); томь же дни (в тот же день) створи миръ (Лавр. лет.). В настоящее время предложный падеж (прежний местный) употребляется только с предлогом.

Как мы видим в приведенных примерах, отсутствие предлогов в ряде случаев затрудняет понимание текста, и определить падеж существительного иногда можно только благодаря контексту. Увеличение количества падежных форм с предлогами — пример того, как совершенствовалась грамматика языка с течением времени.

О типах склонения древнерусских существительных и об их падежных окончаниях мы рассказывали здесь.

Самсонов Н. Г. Древнерусский язык. — М., 1973.

Розенталь Д. Э. и др. Современный русский язык. – М., 2017.

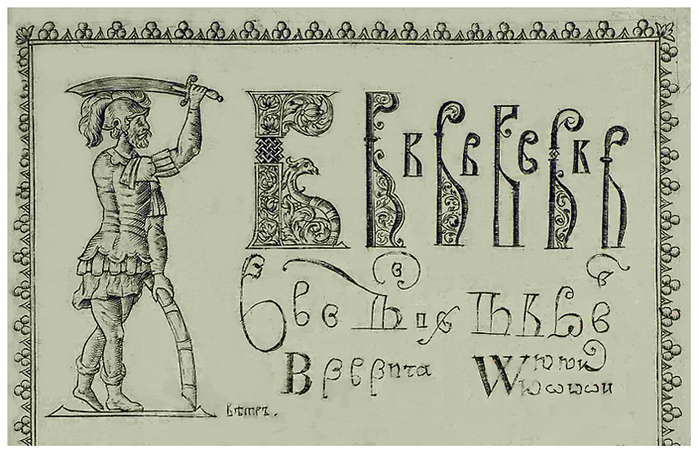

На фото: М. Антокольский «Нестор-летописец» (1890)

Источник статьи: http://rus-et.ru/istoriya-yazyka/istoricheskaya-grammatika/osobennosti-upotrebleniya-padezhej-v-drevnerusskom-yazyke/

Звательный, местный и другие падежи русского языка, которые исчезли

В русском языке, наряду с шестью современными падежами лингвисты насчитывают еще как минимум семь, имеющие лимитированное распространение и назначение. Но, утраченные в ходе грамматических реформ, они окончательно не исчезли из речи, делая её еще более сложной и богатой.

Звательный падеж

Звательный падеж, применяемый при обращении к объекту, который выражен именем существительным, можно охарактеризовать, как некий возглас, междометие, нацеленное на привлечение внимания.

В 14-15 веках он применялся в церковном лексиконе, а также для образования уважительного воззвания к людям, принадлежавшим к высшим слоям общества: «Господине!», «Владыко!», «Отче!», «Боже!», «Друже!», «Княже!».

Позже эта форма ушла из активной разговорной речи и стала достоянием фразеологических выражений и литераторов, любивших использовать её для придания фразам архаического эффекта, например «старче» вместо «старика».

Однако полностью звательный падеж не исчез, а трансформировавшись в ново-звательную форму, продолжает использоваться носителями языка. Сегодня к нему относятся сокращённые собственные имена, произносимые со звательной интонацией, и существительные 1 склонения с усечённым окончанием: Коль, Кать, Федь, Лен, мам, тёть, пап, дядь. Помимо того, в данном падеже могут употребляться два слова-исключения во множественном числе «девчат» и «ребят».

Местный падеж

Местный падеж, иными словами локатив, устанавливает местонахождение во времени и пространстве объекта, выраженного именем существительным, отвечает на характеризующие вопросы где? на чем? при чем? и обязательно используется с предлогами «в», «на» и «при».

Во многом местный падеж схож с предложным. Но есть особая группа существительных, у которых формообразование в этих двух падежах происходит по-разному.

К такой категории относятся такие слова как лес, год, рай, снег, нос, которые в местном падеже звучат как в дательном единственного числа, например: (где?) в лесУ, на носУ, в годУ и так далее.

Часто местный падеж обнаруживается в устойчивых словосочетаниях, а также в лексемах 3-го склонения, где имеется ударное окончание «и».

Счётный падеж

Счётный падеж представляет собой форму существительного во множественном числе, употребляемого в союзе с числительным для обозначения чего-либо количества, например, «десять грамм», «шестнадцать килобайт», «пятнадцать минут».

Примечательно, что с цифрами от двух до четырех включительно, используется несчётный падеж, а остатки двойственного числа, при этом у существительного сохраняется родительная падежная форма, но ударение переходит с корня на окончание. Такую разновидность счётного падежа языковеды называют паукальной, например, два часА, четыре шагА.

Лишительный падеж

Лишительный падеж имён существительных появляется исключительно при их использовании с глаголами отрицания.

Так в отрицательном варианте фразы «они познают истину» существительное изменит свою форму и будет звучать как «они не познают истинЫ». Такая же трансформация наблюдается в сочетаниях «делать дело» и «не делать делА», «видеть пользу» и « «не видеть пользЫ» и прочих.

Однако, не всегда лишительный падеж отвечает на вопросы родительного падежа, иногда уместно применять для его образования винительный, ведь «не ломать головУ» однозначно правильнее, нежели «не ломать головы».

Порой родительный и винительный падежи взаимозаменяемы, но когда определённая функция единственно подходит к конкретной форме без сомнения используется лишительный падеж.

Количественно-отделительный падеж

Особенностью количественно-отделительного падежа, именуемого иначе партитив, частичный или второй родительный, является то, что он указывает на количество предмета, а не на его принадлежность.

Говоря фразы «огонькУ не найдётся», «поддать жарУ», «опустошить рюмку коньякУ», «отпить чашку чаЮ», «без годУ неделя», «выпало много снегУ», современники, не подозревая о том, используют частичный падеж.

Ждательный падеж

Ждательный падеж, чья форма в некоторых конструкциях совпадает с формой винительного падежа, а иногда идентична родительному падежу, употребляется для обозначения объекта следующего за глаголом со смыслом ожидания, удаления, достижения, стеснения, желания, опасения.

Понять, как работает тот двоякий падеж можно на примере выражений ждать (кого? что?) бабушкУ (не бабушки) и ждать (кого? чего?) известиЯ (не известие).

Чтобы определить какой именно падеж следует применить к существительному в ждательном падеже, необходимо разобраться в его степени активности и пассивности.

Так если, объект может каким-то образом воздействовать на своё появление, его следует употреблять в винительном падеже (иными словами, он сам «виноват», что опоздает), а в случае, если от самого объекта ничего не зависит — в родительном.

Бабушка может лично ускорить свой приход, воспользовавшись транспортом, а известие приходит по средствам чего-то или кого-то.

Превратительный или включительный падеж

Превратительный падеж, чья конструкция аналогична форме именительного падежа во множественном числе, является разновидностью винительного падежа, отвечая на вопросы в кого? во что?

Эта специальная модель имени существительного применяется для обозначения превращения во что-нибудь, перехода в какое-то состояние, становления кем-нибудь.

Рассмотреть превратительный падеж в действии поможет фраза «баллотироваться в мэрЫ». В этом выражении слово «меры», несмотря на типичное окончание, употреблено не во множественном числе винительного падежа, иначе правильно было сказать «баллотироваться в (кого? что?) мэров», но и не в форме именительного падежа.

О том, что оно в данном контексте не принадлежит к прямому (именительному) падежу указывают следующие факты: слово «мэры» не отвечает на соответствующие ему вопросы (кто? что?), не является подлежащим и имеет стоящий перед ним предлог.

Встретиться с превратительным падежом можно в таких оборотах речи как «годиться в отцЫ», «пойти в космонавтЫ», «взять в жёнЫ» и другие.

Источник статьи: http://cyrillitsa.ru/tradition/82189-zvatelnyy-mestnyy-i-drugie-padezhi-ru.html