Лингвистические сказки Сказка про Глагол (для 5,6 класса)

Жил был на свете мальчик Глагол. Одному ему жить было трудно, тогда попросился он жить к соседке. Женщина оказалась недоброй, ленивой и скупой. К тому же у нее было две дочери, которые были похожи на нее как две капли воды. В этом доме Глаголу пришлось претерпеть немало: он и полы подметал, и еду готовил, и белье стирал, и дрова из лесу таскал, и платье для модниц-глупышек шил, кроил, а они ему только повелительно: «Подмети, приготовь, стирай, притащи, вытащи, шей, крой!» Он всегда быстро выполнял тяжелую работу и спрашивал: «Что делать? Что сделать?».

Надоело бедному глаголу прислуживать у злой соседки, и решил он тогда: пусть они сами себе подметают, готовят, стирают, таскают, шьют и кроют. А он теперь пойдет жить сам, один. Решил он так мальчик-глагол, и ушел от злой соседки.

Теперь уже он знал много: он умел совершать такие действия, которые помогут ему в жизни: он умел шить, прибираться в доме, готовить еду, стирать белье, шить и кроить. Это было его начальной формой – инфинитивом. Он знал форму повелительного наклонения, этому научили его ленивые хозяйки дома: «Подмети, приготовь, стирай, притащи, вытащи, шей, крой». Теперь он решил смягчить форму таких требований: «Подмети, пожалуйста; приготовь-ка еду, постирай, пожалуйста, белье». И форма изъявительного наклонения у него была заложена с детства родителями: Я ушел от злой соседки. Теперь я не унижусь перед ними.

А соседка та, оставшись без трудолюбивого и доброго мальчика-глагола, стала приказывать своим дочерям выполнять работу. Те ей в ответ только: «Если бы я только могла, я бы приготовила еду, но не умею; я прибралась бы в доме, но это очень тяжело». И все только в сослагательном (условном) наклонении.

Мальчик тем временем развивался, приобрел формы лица: 1 лицо — я стираю, 2 лицо — ты стираешь, 3 – лицо – они стирают. Он нашел много новых друзей и у него теперь есть единственное и множественное лицо: я стираю, мы стираем, я шью, мы шьем, я готовлю, мы готовим. Также он выделил два спряжения:

Где-то за морем, и в то время близко-близко находится удивительная страна. Доплыть туда можно на фрегате, на волшебной … но можно никуда не плыть, она всегда рядом, эта страна. Называется страна – Речь. Словно речка журчит. Или ручеек.

Живут в стране Речь очень забавные человечки. Их называют ЧАСТИ РЕЧИ. Так же, как и жителей Москвы называют москвичами, жителей Киева – киевлянами и так далее. Не забудьте – ЧАСТИ РЕЧИ.

Первый житель этой страны – старенький волшебник, с бородой и в колпаке с золотыми звездами. Его зовут Имя Существительное. Он живет в домике с садиком, на заборе у него так написано: «Имя Существительное». Чтобы кто-нибудь не ошибся и не прошел мимо.

По утрам Имя Существительное выходит во двор и начинает превращаться. Всем волшебникам необходима практика в превращательных делах, иначе, какие же они волшебники?!

Вот однажды утром старенький волшебник Имя Существительное взмахнул своей волшебной палочкой и…превратился в кошку, а потом стал конем, потом – ботинком, а потом даже превратился в облачко… ну, конечно! Ему ведь ничего не стоит превратиться в любой ПРЕДМЕТ. А что такое предмет? Да это очень просто: все вещи, люди, звери, насекомые, растения, города, машины – это ПРЕДМЕТЫ. А те слова, которые называют ПРЕДМЕТЫ – это и есть СУЩЕСТВИТЕЛЬНЫЕ. Про эти слова можно спросить: КТО? или ЧТО?

В шляпу, в бабушку, в котлеты,

В кактус, в зонтик, в сигареты,

В тапочки, в слона, в конфеты –

Давайте нарисуем на доске дедушку Имя Существительное будем придумывать, во что он будет превращаться. Можно срисовать дедушку Имя Существительное с доски в тетрадки.

Закрепим тему стихотворением:

Ах, какие слова восхитительные!

Называются имена существительные.

До чего же все слова изумительные!

Не забудьте, все они – существительные.

В некотором царстве, в некотором государстве жила-была красавица, девушка Имя Прилагательное. У нее были золотые волосы, красивые карие глаза, белое, пышное платье, хрустальные туфельки. Она была совсем еще молодая, но очень добрая, приветливая, умная и очень трудолюбивая. Она всегда помогала всем, в том числе и волшебнику Имя Существительное. Ему она помогала обозначать признаки предмета: добрый волшебник, синяя ручка, большой дом, умный Вася, вежливые соседки, говорливый ручей. Она умела изменяться по падежам, по родам и числам. Это были ее непостоянные признаки. В предложении она всегда занимала видное место – определение. Мы слепили огромного снеговика. А еще она помогала сказуемому, выполняла и его роль: Девочка была красивая. А отвечала она на вопросы какой? Какая? Какое? Какие? Чей? Чья? Чье? Чьи?

Добрая наша красавица дружила с волшебником Имя Существительное и всегда с ними играла, она могла сочетаться с ним в роде, числе и падеже: красивая кукла, красивую куклу, красивой кукле, красивую куклу, красивой куклой, о красивой кукле; красивые куклы. На такую крепкую дружбу указывало ее окончание.

В некотором царстве, в некотором государстве в волшебной стране Лингвинии жила-была огромная дружная семья, которая называлась Части Речи. В этой семье главным всегда была крепкая дружба и помощь друг другу. Дети в этой семье были воспитанными, всегда помогали друг другу. Старшие дети назывались самостоятельные части речи, младшие – служебные. Еще были междометия, очень выразительные ребята, которые помогали человеку выразить свои эмоции. Пока, ребята, мы знакомы с некоторыми из старших детей: самый старший из них волшебник Имя Существительное (он называет все предметы); второй — Глагол, который умеет обозначать действия предметов; третий — Имя числительное, он умеет обозначать числа, которых так много в нашей жизни; Местоимение — именно он помогает нам указывать на предмет, не называя его; а также Наречие, умеющий обозначать признаки действий. Еще была красавица Имя Прилагательное, она умела так красиво раскрасить предметы, что залюбуешься: красная куртка, синее небо, зеленые леса. А младшие дети, служебные части речи помогали старшим выполнять самую главную роль в их жизни: строиться в словосочетания и предложения. Их трое: предлоги, союзы и частицы. Например: Сегодня у нас пройдет огромное торжество. На улице играли и дети и взрослые. Я же не умею играть в ваши игры.

1 Игры на уроках русского языка.5 класс. – Татьяна Рик

Источник статьи: http://pandia.ru/text/82/236/6965.php

Лингвистическая сказка по русскому языку «О гордой НЕ и весёлом Глаголе»

Описание разработки

Жил да был весёлый и деятельный Глагол. Однажды он пошёл прогуляться на улицу, где ему повстречалась красивая отрицательная частица НЕ. Так как Глагол был положительным героем, то он решил познакомиться с прекрасной незнакомкой и позвал её на прогулку.

«Не хочу!» — сказала частица НЕ. Она никуда не любила ходить, и поэтому у неё не было друзей. Но Глагол был настойчив, и частица согласилась.

Во время прогулки Глагол рассказывал смешные истории и показывал достопримечательности города. Но частица НЕ даже не улыбалась. Глагол расстроился и решил пойти направо, а частица НЕ пошла налево.

Вот так и по сей день отрицательная частица не встречается с Глаголом, то есть пишется раздельно, кроме слов, которые без НЕ не употребляются.

А вы помните эти глаголы? НЕНАВИДЕТЬ, НЕГОДОВАТЬ, НЕВЗЛЮБИТЬ, НЕДОУМЕВАТЬ.

Содержимое разработки

Сказка про гордую НЕ и весёлого Глагола.

Жил да был весёлый и деятельный Глагол. Однажды он пошёл прогуляться на улицу, где ему повстречалась красивая отрицательная частица НЕ. Так как Глагол был положительным героем, то он решил познакомиться с прекрасной незнакомкой и позвал её на прогулку. «Не хочу!» — сказала частица НЕ. Она никуда не любила ходить, и поэтому у неё не было друзей. Но Глагол был настойчив, и частица согласилась.

Во время прогулки Глагол рассказывал смешные истории и показывал достопримечательности города. Но частица НЕ даже не улыбалась. Глагол расстроился и решил пойти направо , а частица НЕ пошла налево.

Вот так и по сей день отрицательная частица не встречается с Глаголом, то есть пишется раздельно, кроме слов, которые без НЕ не употребляются.

А вы помните эти глаголы? НЕНАВИДЕТЬ, НЕГОДОВАТЬ, НЕВЗЛЮБИТЬ, НЕДОУМЕВАТЬ.

Источник статьи: http://videouroki.net/razrabotki/lingvisticheskaya-skazka-po-russkomu-yazyku-o-gordoy-ne-i-veselom-glagole.html

Лингвистические сказки

Занимательная грамматика «Лингвистические сказки » в рамках недели филологии

Просмотр содержимого документа

«Лингвистические сказки»

У Глагола Ι было 3 сына с совершенно разными характерами.

Старший был самый практичный, самый справедливый, верящий в то, что происходит на самом деле, происходило или будет происходить. Средний был мечтатель, романтик и фантазер. Третий – очень уверенный в себе и в своих силах, умеющий только приказывать. Поучать и побуждать к действию. Когда они стали взрослыми, каждый получил свой город и начал править в нем в соответствии со своими взглядами и настроениями.

Девизом жизни всех горожан первого города, в котором правил старший брат, были слова: «Было! Есть! Будет!”

У среднего брата мечтательные жители существовали под девизом: «Если бы, да кабы!” Обитатели третьего города подчинялись девизу: «Так точно! Будет сделано!”

Каждый год сыновья отчитывались перед королём о своей работе. На вопрос короля, как они заботятся о своих жителях, старший отвечал: «Помогал, помогаю, буду помогать!»

Средний вздыхал: «Помогал бы…» И тут же выдвигал свои условия. А последний сын

приводил своих подчинённых и давал им приказы: «Помогай! Помогайте! »

Вот какие разные и интересные правители городов. Выпишем из сказки глаголы, с помощью которых отчитывались сыновья перед королем.Поставим к ним вопросы. Чем отличаются эти глаголы?

Действительно, глаголы стоят в разной форме, отличаются и по смыслу. Одни из них обозначают время прошедшее, настоящее, будущее, другие желаемое при определенных условиях, или выражают просьбу, приказ. И сегодня на уроке мы и познакомимся с новой грамматической категорией глагола – наклонением, которая

выражает отношение действия к действительности. Узнаем типы наклонений глагола, поучимся употреблять глаголы в речи.

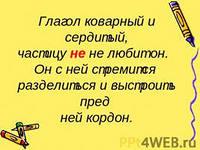

Давно это было. Никто и не вспомнит сейчас, почему частица Не стала враждовать с Глаголом. Как ни старались другие части речи примирить частицу Не с Глаголом, но ничего у них не получалось. Не при всяком удобном случае заявляла: «Не хочу! Не буду! Не пишите нас вместе!».

Смиряла свою гордость непримиримая частица только тогда, когда Глагол без Не терял свой смысл и не мог употребляться самостоятельно. «Ненавижу! Негодую! Недоумеваю! Мне от всего этого нездоровится, но и Глаголу несдобровать!» – мрачно изрекала частица Не, вынужденная стоять рядом с Глаголом.

Так и шло все из поколения в поколение. Частица Не так не любит Глагол, что не признает и его форму – Деепричастие, на которое распространяется ее ненависть: так же, как и с Глаголом, с Деепричастием Не пишется раздельно и только в некоторых случаях вынуждена терпеть неприятное соседство. Вот до чего доводит фамильная ненависть!

О каких орфографических правилах идет речь в сказке? (Речь идет о правописании частицы не с глаголами и деепричастиями.)

Обобщите эти два правила и расскажите их с примерами.

Вспомните: какие законы правописания действуют, когда необходимо слитно или раздельно написать не с причастиями?

В некотором царстве, в некотором государстве, название которому Морфология, в городе Частиречинск появился новый житель. Уж такой он был слабенький, уж такой был бледненький, беспомощный, только и спрашивал: «Какой я? Я чей?» Царица Морфология посмотрела на такое чудо и не могла решить, что с этим дальше делать. Обратилась она по такому случаю ко всем своим самостоятельным господам- частям речи: « Господа мои великие да самостоятельные! Не возьмет ли кто из вас под опеку нового жителя нашего государства?» Но не захотели брать на себя такую обузу ни Глагол, ни Наречие, ни Числительное: мол, зачем нам это? Жили себе, жили, не тужили, а тут: вот тебе, бабушка, и Юрьев день. Только Существительному жаль стало бедолагу: «Возьму тебя себе в друзья, будешь ко мне прилагаться, так сказать. Но смотри, подчиняйся мне и в роде, и в числе, и в падеже! А раз я – предмет, то ты будешь моим признаком! Не потерплю другого!»А Прилагательное (так его теперь все звать стали с легкой руки Существительного) и радо стараться: как старший друг скажет, так и сделаю; подчиняться, так подчиняться. Лишь бы не прогнали.

И стало Прилагательное украшать Существительное, песни ему хвалебные петь: и доброе оно, и умное, и милостивое, и самостоятельное… Существительному это ой как нравилось! Так и стали поживать, горя не знать. Вот и сказке конец, а кто слушал – молодец.

Спор подлежащего и сказуемого

Встретились в предложении Подлежащее и Сказуемое. Подлежащее говорит сказуемому:

— Я главнее тебя. Ведь именно я называю то, о чем говорится в предложении. Недаром мое второе имя — Субъект.

-Нет, — сказало Сказуемое, — ты неправильно говоришь. Ведь без тебя может быть предложение, а без меня нет.

— Как это «нет”? Например, предложение «Зима”. Ведь тебя в нем нет!

— Ты ошибаешься. Просто я здесь в нулевой форме. А возьми другие формы этого предложения: «Была зима”, «Будет зима”. Видишь, я и появилось. А вот я могу без тебя в предложении обойтись. Например, «На улице холодно”. В этом предложении только сказуемое, а подлежащего нет, да оно здесь и не нужно.

Тогда Подлежащее огорчилось:

А я-то думало, что я главное.

— Не расстраивайся, — успокоило его Сказуемое. — Ведь когда ты есть в предложении, именно ты указываешь, в какой форме стоять мне. Мы оба главные. Ведь недаром нас называют основой предложения, или предикативным ядром.

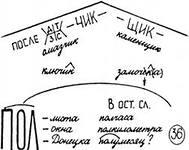

«Жили-были суффиксы -ЧИК и -ЩИК, разводили вместе пчел на пасеке. Дело в том, что оба очень любили кушать мед. Как ни странно, одного из них постоянно жалили пчелы, они налетали на него, жужжа: «Д-Т-З-С-Ж, Д-Т-З-С-Ж». Суффикс -ЩИК убегал от них в слезах. А вот его брата, суффикс -ЧИК, пчелы очень любили и угощали медом. С недавних пор суффиксы договорились, что собирать мед будет только -ЧИК, а ЩИК будет приходить к нему в гости и вдоволь наедаться любимым лакомством. Однако до сих пор -ЩИК обходит пасеку стороной. Как только услышит «Д-Т-З-С-Ж» — бежит со всех ног прочь, так что бывает в гостях у брата очень редко».

Сказка о Знаках препинания

Жили-были в области Пунктуации Знаки препинания. Заспорили они как-то раз, кто важнее.

— Я самая главная, потому что заканчиваю предложение. А повествовательное предложение сообщает людям очень много важной информации.

— Нет, я самый главный,- громко заявил Вопросительный знак.- Если я буду стоять в конце предложения, то оно будет вопросительным, а люди без вопросов не могут разговаривать друг с другом. Ведь каждый вопрос порождает ответ, а значит и новые мысли.

Тут в спор вмешался дядюшка Синтаксис:

— Все вы важны. Каждый из вас сообщает определенную информацию в определенной последовательности, которая очень важна каждому человеку.

Источник статьи: http://multiurok.ru/index.php/files/lingvisticheskie-skazki.html