ФОНЕТИЧЕСКИЙ РАЗБОР СЛОВА «ЛЕСКОВ»

В слове леск о́ в:

1. 2 слога (ле-ск о́ в);

2. ударение падает на 2-й слог: леск о́ в

!Комментарий

См. тж. инфинитив лесок, от которого образовано слово «лесков».

1) Транскрипция слова «леск о́ в»: [л❜и е ск о́ ф].

| БУКВА/ [ЗВУК] | ХАРАКТЕРИСТИКА ЗВУКА | |||

|---|---|---|---|---|

| л | — | [л❜] | — | согл., мягк. (парн.), звон. (непарн.), сонорный. Звук [л] — непарный звонкий, поэтому он произносится так же, как и пишется. Ниже см. § 66, абз. 2, 3. |

| е | — | [и е ] | — | гласн., безударный ; ниже см. § 37. |

| с | — | [с] | — | согл., твёрд. (парн.) , глух. (парн.). Перед глухими согласными у парных глухих не происходит замены звука (т. е. звук как пишется, так и произносится). Парный по твёрдости/мягкости звук перед твердым всегда твёрдый. |

| к | — | [к] | — | согл., твёрд. (парн.) , глух. (парн.). Перед гласным звуком не происходит замены согласного по звонкости/глухости. Перед буквами а, о, у, э, ы парные по твёрдости-мягкости слогласные всегда произносятся твёрдо. |

| о | — | [ о́ ] | — | гласн., ударный ; ниже см. § 20. |

| в | — | [ф] | — | согл., твёрд. (парн.) , глух. (парн.). На конце слова звонкая парная оглушается (см. § 80). На конце слова все согласные, кроме непарных мягких ( [ч❜], [щ❜], [й❜]), произносятся твёрдо. |

6 букв, 6 звуков

ПРАВИЛА ПРОИЗНОШЕНИЯ 1

§ 20. Буква о обозначает ударяемый гласный [о] в следующих положениях: а) в начале слова: он, ось, о́ стрый, о́ хать; б) после гласных: за о́ хать, за о́ чник, по о́ даль, про о́ браз; в) после твердых согласных (кроме шипящих; о положении после шипящих см. § 22): дом, сом, пол, бок, вот, гром, лом, ток, ком, гость, ход, ц о́ кать.

§ 37. После мягких согласных в 1-м предударном слоге, кроме гласных [и] и [у] (о них см. §§ 5—13), произносится гласный, средний между [и] и [э]: [и е ]. Этот гласный на письме обозначается буквой е или я.

Таким образом, на месте букв е и я после мягких согласных в 1-м предударном слоге произносится гласный [и е ]: а) нес и́ , нест и́ , лесн и́ к, несёт, ведёт, плет е́ нь, беж а́ ть, чес а́ ть, чесн о́ к, щен о́ к (произносится [ни е с и́ , ни е с ❜ т и́ , ли е с ❜ н и́ к, ни е с ❜ о́ т, ви е д ❜ о́ т, пли е т е́ н ❜ , би е ж а́ т ❜ , чи е с а́ т ❜ , чи е сн о́ к, щи е н о́ к]), б) мясн и́ к, взял и́ сь, ряб и́ ну, тян и́ , вяз а́ ть, пятёрка, ляг у́ шки (произносится [ми е с ❜ н и́ к, взи е л и́ с ❜ , ри е б и́ ну, ти е н и́ , ви е з а́ т ❜ , пи е т ❜ о́ ркъ, ли е г у́ шки]).

§ 66. Следующие согласные бывают как твердыми, так и мягкими: [л] и [б], [ф] и [в], [т] и [д], [с] и [з], [м], [р], [л], [н]. Для каждого из этих согласных в русской графике имеется соответствующая буква. Мягкость этих согласных на конце слова обозначается буквой ь. Ср. топ и топь (произносится [топ ❜ ]), экон о́ м и экон о́ мь (произносится [экан о́ м ❜ ]), уд а́ р и уд а́ рь (произносится [уд а́ р ❜ ]), был и быль (произносится [был ❜ ]). Так же обозначается мягкость этих согласных перед согласными: уголк а́ и угольк а́ (произносится [угал ❜ к а́ ]), б а́ нку и б а́ ньку (произносится [б а́ н ❜ ку]), р е́ дко и р е́ дька (произносится [р е́ т ❜ къ]).

Мягкость этих согласных перед гласными обозначается буквами следующих за ними гласных: буква я (в отличие от а) обозначает гласный [а] после мягкого согласного; ср. мал и мял (произносится [м ❜ ал]); буква ё (в отличие от о) обозначает гласный [о] после мягкого согласного; ср. мол и мёл (произносится [м ❜ ол]); буква ю (в отличие от у) обозначает гласный [у] после мягкого согласного; ср. тук и тюк (произносится [т ❜ ук]). Приблизительно так же распределяется употребление букв и и ы: буква и употребляется после мягких согласных и в начале слова, а буква ы после твердых согласных, которые имеют мягкую пару; ср. игр а́ , изб а́ , чист, шит, пил и пыл, мил и мыл, вил и выл, нить и ныть, нос и́ и нос ы́ .

Примеры на различение твердых и мягких согласных: топ и топь (произносится [топ ❜ ]), б о́ дро и бёдра (произносится [б ❜ о́ дръ]), граф а́ и граф я́ (произносится [граф ❜ а́ ]), вал и вял (произносится [в ❜ ал]), плот и плоть (произносится [плот ❜ ]), стыд а́ и стыд я́ (произносится [стыд ❜ а́ ]), ос и ось (произносится [ос ❜ ]); гроз а́ и гроз я́ (произносится [граз ❜ а́ ]), вол и вёл (произносится [в ❜ ол]), гроб и грёб (произносится [гр ❜ оп]), стал и сталь (произносится [стал ❜ ]), нос и нёс (произносится [н ❜ ос]), лук и люк (произносится [л ❜ ук]), г о́ рка и г о́ рько (произносится [г о́ р ❜ къ]).

§ 80. На месте звонких согласных на конце слова произносятся соответствующие глухие. Таким образом, на месте букв б, в, г, д, ж, з произносятся согласные [п], [ф], [к], [т], [ш], [с], например:

на месте б: [хлеп], [дуп], [гроп], [клуп], [груп], [г о́ луп ❜ ], [вглуп ❜ ], [драп ❜ ];

на месте в; [нраф], [зал и́ ф], [ул о́ ф], [праф], [слоф], [кар о́ ф], [узн а́ ф], [стал о́ ф], [плад о́ ф]; [кроф ❜ ], [л ❜ уб о́ ф ❜ ], [броф ❜ ], [аст а́ ф ❜ ], [пригат о́ ф ❜ ];

на месте г: [с ❜ нек], [пир о́ к], [сап о́ к], [вдрук], [крук], [плук], [шак], [пам о́ к], [прадр о́ к], [л ❜ ок], [слок]; [нок], [дук] (род. п. мн. ч. от нога, дуга);

на месте д: [нар о́ т], [сат], [склат], [хот], [сут], [брет], [л ❜ от]; [бар о́ т], [вот], [бет] (род. п. мн. ч. от борода, вода, беда); [мет ❜ ] (медь), [л е́ б ь т ❜ ] (лебедь), [л о́ шът ❜ ] (л о́ шадь), [с ❜ ат ❜ ] (сядь);

на месте ж: [нош], [муш], [чиш], [стриш], [гараш]; [луш], [стуш] (род. п. мн. ч. от лужа, стужа); [рош] (рожь), [лош] (ложь), [дрош] (дрожь), [нар е́ ш] (нар е́ жь), [нам а́ ш] (нам а́ жь);

на месте з: [грус], [нав о́ с], [мар о́ с], [глас], [влес] (влез), [внис]; [кос], [рос], [лос] (род. п. мн. ч. от коза, р о́ за, лоз а́ ); [лес ❜ ] (лезь), [гр ❜ ас ❜ ] (грязь), [врос ❜ ] (врозь).

1 Орфоэпический словарь русского языка: Произношение, ударение, грамматические формы / С.Н. Борунова, В.Л. Воронцова, Н.А. Еськова; Под ред. Р.И. Аванесова. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз., 1988. — 704 с..

Источник статьи: http://fonetika.su/?word=%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2

Словари

Выдающийся русский прозаик Н С. Лесков унаследовал фамилию от предков, служивших священниками в селе Лески, Орловской губернии. (Ф)

— Русский писатель XIX века, автор повести «Левша».

— Русский писатель XIX века, автор повести «Очарованный странник».

— Русский писатель, автор повестей «Гора», «Детские годы», «Запечатлённый ангел», «Некрещённый поп».

— Русский писатель, автор очерков «Воительница», «Загадочный человек», «Мелочи архиерейской жизни».

— Русский писатель, автор повести «Леди Макбет Мценского уезда».

— Русский писатель, автор романов «Некуда», «Соборяне», «Обойдённые».

— Русский писатель, автор романов «Островитяне», «Житие одной бабы», «Захудалый род».

— Русский писатель, автор романов «На ножах», «Старые годы в селе Плодомасове».

— Русский писатель, автор легенд «Сказание о Фёдоре христианине и его друге жидовине Абраме», «Скоморох Памфалон».

ЛЕСКО́В Ник. Сем. (1831-95) — писатель. Род. в семье мелкого чиновника. Учился в Орловской г-зии, служил чиновником в Орле и Киеве. Лит. деят-ностью занимался с 1860, публикуя ст. в киевской и петерб. прессе. В 1861 переехал в Петербург. Публикация ст. о петерб. пожарах в газ. «Северная пчела» (1862) была воспринята как провокационное выступление, направл. против рев. демократов. Полемику с радикальными идеями, с опасностью экстремизма Л. продолжил в антинигилистич. ром. «Некуда» (1864) и «На ножах» (1871), после к-рых он был надолго подвергнут лит. остракизму. В 1860-70-е гг. сложился гл. жанр лесковского творчества — рассказ-очерк, написанный, как правило, в сказовой манере и живописующий колоритные, противоречивые, безудержные в добре и зле характеры провинциальной России («Овцебык», 1862; «Леди Макбет Мценского уезда», 1865; «Запечатленный ангел», 1873 и др.). Гл. героями ром.-хроники «Соборяне» (1872) стали чистые духом «праведники» из среды провинциального духовенства. Тема праведничества чрезвычайно важна для Л. Цикл «Праведники» составил особый том в собр. его соч. («Однодум», 1879; «Несмертельный Голован», 1880; «Левша», 1881; «Очарованный странник», 1873; «Человек на часах», 1887 и др.). В 1880-90-е гг. в творчестве Л. нарастает соц. критицизм, его взгляды и убеждения становятся более радикальными. Он обращается к трагич. конфликтам эпохи крепостного права («Тупейный художник», 1883), с сатирич. злостью изображает жизнь совр. чиновничества, духовенства, распад семейных связей («Административная грация, 1893; «Загон», 1893; «Зимний день», 1894 и др.). Том собр. соч., куда входил сатирич. цикл «Мелочи архиерейской жизни» (1878-80), был в 1889 изъят и сожжен по пост. дух. цензуры, а пов. «Заячий ремиз» (1894) опубл. только в 1917. Поиск положит. идеалов у позднего Л. продолжен циклом легенд-стилизаций на сюжеты древнерус. житийного сб. «Пролог» («Прекрасная Аза», 1888; «Гора», 1890; «Невинный Пруденций», 1891). В этих произв. ощутимо влияние Л. Толстого, проповедь к-рого привлекает Л.: он ведет с Толстым переписку, пропагандирует его учение в своих ст. Л. также автор критич. ст. о ром. Н. Чернышевского «Что делать?», о Толстом, Ф. Достоевском, Т. Шевченко. Воспринимаемый мн. современниками как «писатель-анекдотист», Л. постепенно стал в ряд крупнейших рус. писателей-классиков 19 в.

Леско́в Николай Семенович (1831-1895), русский писатель. Антинигилистические романы (в том числе «Некуда», 1864), романы-хроники о русской провинции (о духовенстве — «Соборяне», 1872; о дворянстве — «Захудалый род», 1874); повести и рассказы о праведниках («Очарованный странник», 1873; «Однодум», 1879), о талантливых умельцах («Левша», 1881), русских женщинах («Леди Макбет Мценского уезда», 1865); христианские легенды; сатирические произведения («Смех и Горе», 1871). Всеохватная острополемическая публицистика, литературная критика и мемуары. Критикуя современные социальные отношения, отклоняет всякий «революционаризм» и радикализм «образованной невежественности» в «развязывании узлов» народной жизни. Обнажая шекспировский накал простонародных страстей, живописуя традиционный религиозно-бытовой уклад и пестроцветье русской народной культуры (фольклор, лубок, апокриф, художественное ремесло и др.), осознавая укоренённость христианской веры в России и «великую силу» отечественного «предания» («Запечатлённый ангел», 1873), воссоздаёт реальность по преимуществу в трагическом, идиллическом или парадоксально-анекдотическом преломлении. Жанровое и образное богатство (в том числе документальность, автобиографизм, миф и гротеск) сочетается с разнообразием форм повествовательного сказа.

ЛЕСКОВ Николай Семенович — ЛЕСКО́В Николай Семенович (1831-95), русский писатель. Антинигилистические романы («Некуда», 1864; «На ножах», 1870-71); романы-хроники о русской провинции (о духовенстве — «Соборяне», 1872; о дворянстве — «Захудалый род», 1874); повести и рассказы о праведниках («Очарованный странник», 1873; «Однодум», 1879), о талантливых умельцах («Левша», 1881); христианские легенды; сатирические произведения («Заячий ремиз», 1891-1894); мемуары и публицистика. Критикуя современные социальные отношения, живописуя традиционный бытовой уклад и оправдывая укорененность христианской веры в России, воссоздает реальность в парадоксальном преломлении (трагическом, идиллическом или анекдотическом) ее разнородных начал. Разнородная жанровость и образность (документальность, автобиографизм, миф и гротеск) воплощается в разнообразные формы сказа (см. СКАЗ) с красочным обилием идиолектов.

ЛЕСКО́В Николай Семенович [4 (16) февраля 1831, сельцо Горохово Орловского уезда Орловской губернии — 21 февраля (5 марта) 1895, Петербург], русский писатель.

«Род наш . происходит из духовенства. »

Внук священника, Лесков всегда подчеркивал свою родовую связь с сословием, изображение которого считал своей «специальностью» в литературе. Хотя отец Лескова «не пошел в попы», семинарское воспитание определило его духовный облик. Заседатель Орловской уголовной палаты, «превосходный следователь», получивший дворянство по выслуге и женившийся на девушке из дворянской семьи, в 1839 он вышел в отставку, купил хутор в Кромском уезде и уехал из Орла со всей семьей (из семерых его детей писатель был старшим). В деревне Лесков сошелся с крестьянскими детьми, до «мельчайших подробностей» узнал «простонародный быт». Детские воспоминания дали ему материал для рассказов «Несмертельный Голован» (1879), «Пугало» (1885), «Юдоль» (1892).

«Я ведь вполне самоучка. »

Первоначальное образование Лесков получил в доме богатых родственников. В 1841 он поступил в орловскую гимназию, но учился неровно и в 1846, не выдержав переводных экзаменов, начал службу писцом в Орловской палате уголовного суда. В те годы он много читал, вращался в кругу орловской интеллигенции. Внезапная смерть отца и «бедственное разорение» семьи изменили судьбу Лескова. Он переехал в Киев, под опеку дяди, профессора университета, и стал служить в Киевской казенной палате. Влияние университетской среды, знакомство с польской и украинской культурами, чтение А. И. Герцена (см. ГЕРЦЕН Александр Иванович), Л. Фейербаха (см. ФЕЙЕРБАХ Людвиг), Л. Бюхнера (см. БЮХНЕР Людвиг), Г. Бабефа (см. БАБЕФ Гракх) , дружба с иконописцами Киевско-Печерской лавры заложили фундамент разносторонним знаниям писателя.

«Закабаление в литературу»

В 1857 Лесков стал служить в частной компании дальнего родственника, англичанина А. Я. Шкотта. Коммерческая служба требовала беспрестанных разъездов, жизни «в самых глухих захолустьях», что давало «обилие впечатлений и запас бытовых сведений», нашедших отражение в ряде статей, фельетонов, заметок, с которыми писатель выступал в киевской газете «Современная медицина», в петербургских журналах «Отечественные записки» (см. ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ЗАПИСКИ) и «Указатель экономический» (здесь в 1860 состоялся его печатный дебют). Статьи Лескова касались практических вопросов и носили по преимуществу разоблачительный характер, что создавало ему немало врагов.

С переездом в Петербург в 1861 началась интенсивная работа Лескова в периодике. Он быстро стал заметным публицистом. Вскоре в печати появились и его первые беллетристические опыты — жанровые картинки, путевые заметки, нравоописательные очерки. Лесков вошел в литературу как знаток духовной и бытовой жизни народа. Об общественной позиции писателя в те годы свидетельствует его полемика с «Современником» (см. СОВРЕМЕННИК (название журналов)) , наиболее авторитетным журналом левой ориентации. Хотя сам Лесков, видимо, прошел через увлечение социализмом и в его окружение входили литераторы-радикалы, в начале 1860-х гг. он выступал уже как последовательный противник революционных преобразований и этих взглядов придерживался до конца жизни. Оглушительный резонанс приобрела его статья по поводу петербургских пожаров 1862, сопровождавшихся слухами о поджигателях-революционерах. Писатель потребовал от правительства немедленного опровержения или доказательства этих слухов. Радикалы сочли его выступление за донос и открыли кампанию травли писателя, что навсегда оставило болезненный след в его памяти.

С января 1864 начал печататься роман Лескова «Некуда», окончательно подорвавший репутацию писателя в левых кругах. Современники восприняли роман как клевету на «молодое поколение», хотя, помимо «шальных шавок» нигилизма (см. НИГИЛИЗМ), писатель нарисовал и искренно преданных социализму молодых людей, поставив их в ряду лучших героев романа (в основном — сторонников постепенного реформирования страны). Главная мысль Лескова — бесперспективность революции в России и опасность неоправданных социальных жертв — провоцировала неприятие романа в 1860-е гг. Лесков был объявлен «шпионом», написавшим «Некуда» по заказу III Отделения. Столь бурная реакция объяснялась и откровенной памфлетностью романа: Лесков нарисовал узнаваемые карикатуры на известных литераторов и революционеров. Антинигилистические мотивы, звучавшие и в других его произведениях 1860-х гг., а также роман «На ножах» (1870), где показан внутренний крах революционной мечты и нарисованы «мошенники от нигилизма», усугубили неприязнь к Лескову в кругу радикальной интеллигенции. Его лучшие произведения тех лет — рассказы «Леди Макбет Мценского уезда» (1865), «Воительница» (1866), хроники «Старые годы в селе Плодомасове» (1869) и «Захудалый род» (1874) — прошли почти незамеченными.

Поворотным событием в судьбе Лескова стала хроника «Соборяне» (1872), продемонстрировавшая даже предубежденным читателям масштаб его художественного дарования. За внешне непритязательным рассказом о «житье-бытье обитателей старгородской поповки» проступает обобщенный образ национального бытия и самостоятельная концепция русской жизни. Борьба главного героя хроники священника Туберозова с «вредителями русского развития» (как нигилистами, так и равнодушными администраторами) — внутренняя пружина и смысловой центр повествования. Духовенство, вопреки инерции общественного мнения, трактуется в хронике и как сословие, хранящее традиционные ценности, и как социальная среда, откуда можно ожидать спасения для раздираемой противоречиями пореформенной России. Снискавшие широкий читательский успех рассказ «Запечатленный Ангел» (1872) и повесть «Очарованный странник» (1873) примыкают к «Соборянам» масштабом обобщения: на ограниченном сюжетном пространстве писатель создал художественную модель всей России. Оба произведения выдержаны в сказовой манере (см. Сказ (см. СКАЗ)): автор «прячется» за рассказчика, избегая однозначных оценок. В дальнейшем сказовая форма стала самой продуктивной у Лескова, давшей характерные образцы его стиля («Левша», 1881; «Тупейный художник», 1883 и др.).

«. Христианство есть учение жизненное»

Начиная с 1860-х гг. и до последних дней Лесков много писал о религиозной жизни русского общества. Он входил в мир старообрядцев (см. СТАРООБРЯДЧЕСТВО) и сектантов, личностно принимая пафос поиска истинной веры. К 1880-м гг. в его взглядах обозначился интерес к протестантизму и разрыв с православием («у нас византиизм, а не христианство»), что привело в итоге к проповеди внеконфессионального христианства и сближению с толстовством (см. Толстовцы (см. ТОЛСТОВЦЫ)). Эволюция писателя от рассказа «На краю света» (1875) — художественной апологии национального православия, к очеркам «Мелочи архиерейской жизни» (1878), «Синодальные персоны» (1882), повести «Полунощники» (1891), где писатель выступал язвительным критиком официальной церковности, закономерно привела в 1880-е гг. к его «возвращению» в либеральную прессу и к постепенной реабилитации Лескова в общественном сознании. Вскоре на материале сюжетов, извлеченных из «Пролога» (древнерусского сборника житий и сказаний), Лесков написал серию «легенд» из жизни первохристиан («Повесть о богоугодном дровоколе», 1886; «Скоморох Памфалон», 1887; «Зенон-златокузнец», 1890), превратив их в художественную проповедь «хорошо прочитанного Евангелия». Эти произведения, наряду со множеством поздних повестей и рассказов, пронизанных неприятием «церковной набожности, узкой национальности и государственности», упрочили за Лесковым репутацию писателя широких гуманистических взглядов.

«Лесков — писатель будущего» (Л. Н. Толстой)

До конца дней Лесков оставался художником-экспериментатором. Жанровое новации — новеллы-анекдоты, сказки, легенды, мемуарные повести, «рассказы кстати» — предполагали и стилистическое разнообразие. Лесков был блестящим стилизатором, имитировавшим язык 18 в. (цикл рассказов «Заметки неизвестного»,1884), владевшим эзоповской манерой («Заячий ремиз», 1894), любившим красочный стиль (легенда «Прекрасная Аза», 1887), умевшим писать и изысканно просто (рассказ «Под Рождество обидели», 1890). По достоинству Лескова-художника оценили только в 20 веке, когда появились статьи М. Горького о его новаторстве и драматичной творческой судьбе, работы Б. М. Эйхенбаума (см. ЭЙХЕНБАУМ Борис Михайлович) о сказовой манере Лескова, иллюстрации Б. М. Кустодиева (см. КУСТОДИЕВ Борис Михайлович), опера Д. Д. Шостаковича (см. ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Дмитриевич) «Катерина Измайлова» (по «Леди Макбет Мценского уезда»), многочисленные спектакли и фильмы по его произведениям.

ЛЕСКОВ Николай Семенович (1831-95) — русский писатель. Антинигилистические романы («Некуда», 1864; «На ножах», 1870-71); романы-хроники о русской провинции (о духовенстве — «Соборяне», 1872; о дворянстве — «Захудалый род», 1874); повести и рассказы о праведниках («Очарованный странник», 1873; «Однодум», 1879), о талантливых умельцах («Левша», 1881); христианские легенды; сатирические произведения («Заячий ремиз», 1891-1894); мемуары и публицистика. Критикуя современные социальные отношения, живописуя традиционный бытовой уклад и оправдывая укорененность христианской веры в России, воссоздает реальность в парадоксальном преломлении (трагическом, идиллическом или анекдотическом) ее разнородных начал. Разнородная жанровость и образность (документальность, автобиографизм, миф и гротеск) воплощается в разнообразные формы сказа с красочным обилием идиолектов.

ЛЕСКОВ Николай Семенович (1831-1895), русский писатель. Родился 16 февраля 1831 в Орловской губернии. Его называли самым национальным из писателей России, однако в его духовном формировании немалую роль сыграла украинская культура, которая стала ему близка за восемь лет киевской жизни в юные годы, и английская, которую он освоил благодаря многолетнему тесному общению со старшим родственником со стороны жены А.Скоттом. В Санкт-Петербурге, где Лесков прожил с 1861 до самой смерти, он разыгрывал роль провинциального литератора, постоянно противостоящего главным течениям столичной литературной жизни. Художественное творчество Лескова весьма разнообразно. Непреходящий интерес Лескова к религии отображен в романе-хронике Соборяне (1872), повестях Запечатленный ангел (1873) и На краю света (1875). Левша (1881) — знаменитый образец его комического, оригинального языка. Напротив, Леди Макбет Мценского уезда (1865) — жестокая повесть о незаконной страсти и убийстве, отличающаяся от всех других сочинений Лескова. Очарованный странник (1873) — русский плутовской роман, в котором, впрочем, сам рассказчик не плут, а скорее жертва плутов. В рассказе Несмертельный Голован (1880) выводится один из многочисленных комических персонажей Лескова, вписанных в красочные сцены российской провинциальной жизни. Полунощники (1891) — развернутая защита толстовства, где собраны воедино все существенные черты Лескова-повествователя: его народный сказ, где сказителем выступает центральный персонаж; языковая виртуозность, юмор и его особое умение обойти цензуру. Последний шедевр Лескова — Заячий ремиз (1894) является провидческим изобличением охоты на инакомыслящих. Умер Лесков в Санкт-Петербурге 5 марта 1895.

Столярова И.В. В поисках идеала (Творчество Н.С.Лескова). Л., 1978 Лесков Н.С. Собрание сочинений, тт. 1-8. М., 1981-1983 Аннинский Л. Лесковское ожерелье. М., 1982 В мире Лескова. Сборник статей. М., 1983 Лесков Н.С. О литературе и искусстве. Л., 1984 Лесков А.Н. Жизнь Н.Лескова, тт. 1-2. М., 1984

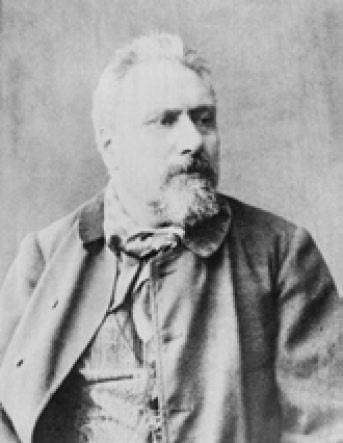

Николай Семёнович Лесков.

Лесков, Николай Семенович

ЛЕСКОВ Николай Семенович (1831 — 95), русский писатель. Антинигилистические романы («Некуда», 1864; «На ножах», 1870 — 71); романы-хроники о русской провинции (о духовенстве — «Соборяне», 1872; о дворянстве — «Захудалый род», 1874); повести и рассказы о праведниках («Очарованный странник», 1873; «Однодум», 1879), о талантливых умельцах («Левша», 1881); христианские легенды; сатирические произведения («Смех и горе», 1871); мемуары и публицистика. Критикуя современные социальные отношения, живописуя традиционный бытовой уклад и пестроцветную народную культуру, осмысляя укорененность христианской веры в России, воссоздает реальность в парадоксальном переплетении (трагического, трагикомического, идиллического или анекдотического) ее разнородных начал. Жанровое и образное богатство (в том числе документальность, автобиографизм, миф и гротеск) сочетается с красочным разнообразием форм повествовательного сказа.

Ле́сковац (Leskovac), город в Югославии, в Республике Сербия. 60 тыс. жителей. Центр текстильной промышленности. Международные текстильные ярмарки.

ЛЕСКОВАЦ — ЛЕ́СКОВАЦ (Leskovac), город в Сербии. Население 63,6 тыс человек (2004). Центр текстильной промышленности. Международные текстильные ярмарки.

Источник статьи: http://sanstv.ru/dict/%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2