«На войне как на войне». Повесть и реальность

«Двадцать четвёртого декабря тысяча девятьсот сорок третьего года Первый Украинский фронт перешёл в наступление. На участке Радомышль — Брусилов оборону немцев прорывала 3-я гвардейская танковая армия. Первые три дня самоходный полк полковника Басова находился в резерве начальника артиллерии 6-го гвардейского танкового корпуса».

Это не строки из учебника или монографии по истории Великой Отечественной. Так начинается одно из лучших советских произведений, ей посвящённых, — повесть Виктора Александровича Курочкина «На войне как на войне». Впервые опубликованная в 1965 году, повесть стремительно обрела широкую популярность, а три года спустя была экранизирована. При этом мало кто из читателей и зрителей подозревал, насколько точно события в произведении соответствуют автобиографии автора и реальным событиям, случившимся в 1943 году.

Утром 24 декабря 1943 года части 3-й гвардейской танковой армии вошли в прорыв и уже к 14:00 обогнали наступавшие стрелковые дивизии. В наши дни там, около села Ставище, пролегает широкая автомобильная трасса Е40. А в сорок третьем году танки 6-го гвардейского танкового корпуса генерал-майора А. Панфилова грызли гусеницами снежную целину, изрытую воронками. Вместе с корпусом шёл на запад 1893-й самоходно-артиллерийский полк подполковника Ф. Басова — 16 противотанковых САУ СУ-85. Одной из этих самоходок командовал молодой лейтенант Виктор Курочкин. Несколькими десятилетиями позже писатель Курочкин превратит самого себя в лейтенанта Малешкина — героя военной повести.

Основным противником корпуса Панфилова стала эсэсовская танковая дивизия Leibstandarte SS Adolf Hitler (LAH). В ноябре противник спешно перебросил её на Восточный фронт из солнечной Италии. К середине декабря «Лейбштандарт» успел изрядно «сточиться» во время немецкого контрнаступления под Фастовом. Поэтому основные надежды по выбиванию русских танков командование дивизии связывало с «Тиграми».

Командование ваффен-СС давно мечтало обзавестись собственными тяжелотанковыми батальонами. Летом 1943 года, находясь в Италии, «Лейбштандарт» получил 27 «Тигров» для формирования 101-го батальона. Но советское наступление сломало немецкие планы, и танки убыли на восток в составе «тяжёлой» 13-й роты танкового полка дивизии.

Опыта в обороне эсэсовцам было не занимать. Как отмечалось в документах, «для прикрытия своего отхода [противник] оставил танки и самоходные пушки, противотанковую артиллерию и перекатами оказывал сопротивление, создавая упорные узлы сопротивления в населённых пунктах и водных рубежах». Основной задачей «Лейбштандарта» было не допустить выхода советских войск на шоссе и железную дорогу Житомир — Бердичев.

Но на дворе был декабрь 1943-го, так что советские командиры уже хорошо знали, как бороться с немцами, засевшими в сёлах.

«Ночью село Высокая Печь ничем не отличалось от других сёл. Только сейчас Саня увидел, как Высокую Печь расколошматили. Погоревших хат было не много, лишь кое-где чернели пятна пожарищ. Большинство хат было расстреляно. Саня безошибочно определял, где хату поцеловал снаряд, а где шарнула мина. От снарядов в стенах чернели сквозные дыры. Мина накрывала хату сверху. В крышах зияли провалы и торчали расщепленные жерди. Попадались хаты без углов, без стен, или вообще на месте дома лежала бесформенная куча глины и соломы. На самой окраине села крошечная, как скворечник, хатёнка уткнулась окнами в снег».

В. Курочкин, «На войне как на войне».

Литературное преуменьшение

В художественной литературе подвиги героев, как правило, преувеличены. Курочкин сделал ровно наоборот: его повесть менее героична, чем реальный боевой путь писателя. На самом деле 1893-й самоходно-артиллерийский полк не стоял в резерве, а уже 25 декабря вместе с 53-й гвардейской танковой бригадой вёл бой за деревню Озеряны. Эту деревню и находящуюся за ней Приворотье взяли в тот же день. Немцы откатывались назад — на следующий день 3-я батарея, приданная 52-й гвардейской танковой бригаде, уже штурмовала хутор Выдумку в двух десятках километров западнее.

27 декабря самоходчики вместе с танкистами 53-й бригады подошли к деревне Харитоновке. Немцы пытались превратить её в мощный опорный пункт, но советский обходной манёвр заставил их покинуть деревню. 53-я танковая бригада доложила об уничтожении трёх вражеских танков и двух самоходок при собственных потерях в две машины.

Однако бой за следующий рубеж обещал быть значительно сложнее…

«Прощаясь, комбат сказал, что завтра одну из батарей придадут танковому полку Дея.

— Пока неизвестно, — ответил комбат.

— Не завидую этим ребятам,— сказал Пашка.

— Почему? — удивился Саня.— Все говорят, что Дей — самый боевой командир в корпусе.

— Ещё говорят, что в бою он не щадит ни себя, ни своих солдат.

Комбат вздохнул и ничего не сказал.

Лиловым утром четвёртая батарея лейтенанта Беззубцева отбыла в распоряжение 193-го отдельного танкового полка».

В. Курочкин, «На войне как на войне».

193-й отдельный тяжёлый танковый полк существовал в реальности. Правда, воевал он гораздо севернее, в Белоруссии, и его боевой путь никогда не пересекался с 1893-м самоходно-артиллерийским полком.

Кого Курочкин использовал в качестве прототипа Героя Советского Союза полковника Дея? На роль его реальных прототипов больше всего подходят командир 51-й гвардейской танковой бригады Михаил Степанович Новохатько и комбриг 53-й — Василий Сергеевич Архипов. Оба командира к моменту описываемых событий уже были Героями Советского Союза. Но в свой главный бой Курочкин с ними не ходил, его самоходку придали 52-й бригаде корпуса.

Советские документы говорят:

«22.12.43 г. в 23.00 бригада согласно боевого приказа 6 ГККТК изменила район боевых действий и к 7.00 ч. 29.12.43 г. сосредоточилась в районе юго-вост. окраина Стар. Курильни, имея задачу быть готовой к наступлению в направлении: Антополь Боярка, Раскопана Могила, захватить Старый Солотвин и прочно его удерживать.

29.12.43 г. бригада выступила на Антополь-Боярка где встретила сильное огневое сопротивление противника, завязался сильный бой в результате которого бригада к 19.00 овладела Антополь-Боярка.

Продолжая выполнять поставленную задачу бригада выступила на Лиховцы и в течение дня вела сильный бой по овладению С.Солотвин, но успеха не имела.

После бригада отошла в лес, имея в своем составе 4 исправных танка.

Ущерб нанесенный противнику:

Сожжено 2 танка типа «Тигр», 2 самоходных орудия, 5 автомашин, до 85 солдат и офицеров противника.

Сгорело 7 танков «Т-34», подбито 4 танка «Т-34», убито 18 человек, ранено 63 человека».

В немецких документах эти бои выглядят даже более эпичными. В «Лейбштандарте» к вечеру 28 декабря 1943 года числилось боеспособными 4 «Тигра», 8 «Пантер», 17 Pz. IV, 15 САУ «Штуг» и 4 САУ «Мардер». Численность вполне сравнима с наступавшим 6-м гвардейским танковым корпусом, который тем же вечером насчитывал:

- 52-я гвардейская танковая бригада — 12 танков, 3 самоходки;

- 51-я гвардейская танковая бригада — 6 танков, 3 самоходки;

- 53-я гвардейская танковая бригада — 28 танков.

- 1442 САП — 5 САУ СУ-85;

- 1893 САП — 14 САУ СУ-85.

Бой с «Тиграми» в Антополь-Боярке

По немецким данным, 29 декабря на рассвете деревню Антополь-Боярку атаковали 30–40 Т-34. Находившаяся в селе рота «Штугов» под командованием гауптмана Хенке уничтожила 12 из них (За этот бой Хенке впоследствии получил Рыцарский крест). Но русские танки всё не кончались, и тогда на помощь самоходкам Хенке отправили все четыре «Тигра». За предыдущие дни «тигриные асы» изрядно подрастили свои счета. Настолько, что в штабе «Лейбштандарта» запросто мог бы возникнуть вопрос: а могут ли русские наступать после таких потерь? Но поле боя всё время оставалось за Красной армией, проверить цифры было невозможно, так что, в полном соответствии с анекдотом, «джентльменам верили на слово». В Антополь-Боярку «Тигры» прибыли как раз вовремя, чтобы записать на свой счёт ещё восемь советских танков.

«В бой вступили внезапно, с ходу за село Антополь-Боярка. Село раскинулось на снегу серым огромным треугольником.

Полк двигался походной колонной, и когда колонна вышла из леса, боевое охранение уже скрылось в селе за крайними хатами. Раздался треск, как будто переломили сухую палку. И в центре треугольника заклубился смолистый дым. Взлетела красная ракета, и танки стали стремительно разворачиваться».

В книге и фильме ярко и очень подробно рассказывалось, как самоходка лейтенанта Малешкина, прикрываясь дымом от горевших «тридцатьчетвёрок», прорвалась в село и вступила в бой с двумя «Тиграми». Документы, посвящённые реальному бою, описывают события более кратко и без литературных «украшательств».

Из наградного листа на командира СУ-85 лейтенанта В.А.Курочкина:

«Т. Курочкин умело и бесстрашно руководит своим экипажем. В бою с немецкими захватчиками за освобождение нас.пункта Антополь-Боярка принял бой с двумя немецкими «Тиграми». Умелым маневром зайдя с фланга уничтожил один немецкий танк типа «Тигр» с его расчетом и до взвода живой силы противника. Своим умением руководить экипажем в бою удержал достигнутый рубеж и сохранил свою машину не смотря на сильный огонь противника. За все время боев в проводимой операции машина лейтенанта Курочкина не имела вынужденных остановок и поломок.

Достоин правительственной награды орден «Красное Знамя».

Командир 1893-его Фастовского самоходного арт.полка

29 декабря «тигриная» рота «Лейбштандарта» списала два из четырёх своих танков: машину унтершарфюрера Г. Кунце (тяжело ранен) и Г. Стаака (ранен).

«— Комбат, доложите в свой штаб, чтобы Малешкина представили к Герою, а экипаж — к орденам. — И, уловив в глазах комбата удивление, еще жёстче проскрипел: — Да, именно к Герою. Если б не Малешкин, бог знает, чем бы все это кончилось;

Полковник Дей резко повернулся и пошел своей прыгающей, птичьей походкой.

…Саня бессмысленно улыбался и ничего не понимал. Прибежали Чегничка с Зиминым. Они набросились на Саню, обнимали, мяли, называли молодчиной и прочими приятными словами. И Малешкину казалось, что это необычайно удивительный и легкий сон. Он никак не мог представить себе все это реальностью. Так же как не мог понять, как он стал героем. Ведь он не думал о героизме, когда бежал впереди самоходки, когда стрелял по фашистским танкам. Просто так надо было делать».

В. Курочкин, «На войне как на войне».

Скорее всего, так было и на самом деле. Молодой лейтенант Курочкин, не верящий в своё счастье — около двух подбитых «Тигров», один из которых — точно его добыча! И, действительно, за такое можно было представлять к званию Героя. Можно даже предположить, что командир этого не сделал из опасения, что столь высокую награду могут «завернуть». «Красное Знамя» было более реалистичным. Однако «батя» ошибся: лейтенанту Курочкину вручили орден Отечественной войны II степени.

Виктор Курочкин продолжал воевать. 31 января 1945 года он, уже гвардии лейтенант из 1-го гвардейского самоходного-артиллерийского полка, был тяжело ранен при форсировании Одера, получив за этот бой свой третий орден. А после войны — написал книгу, вошедшую в золотой фонд советской литературы о Великой Отечественной.

Источник статьи: http://warspot.ru/7416-na-voyne-kak-na-voyne-povest-i-realnost

«На войне как на войне». Повесть и реальность

Это не строки из учебника или монографии по истории Великой Отечественной. Так начинается одно из лучших советских произведений, ей посвящённых, — повесть Виктора Александровича Курочкина «На войне как на войне». Впервые опубликованная в 1965 году, повесть стремительно обрела широкую популярность, а три года спустя была экранизирована. При этом мало кто из читателей и зрителей подозревал, насколько точно события в произведении соответствуют автобиографии автора и реальным событиям, случившимся в 1943 году.

Утром 24 декабря 1943 года части 3-й гвардейской танковой армии вошли в прорыв и уже к 14:00 обогнали наступавшие стрелковые дивизии. В наши дни там, около села Ставище, пролегает широкая автомобильная трасса Е40. А в сорок третьем году танки 6-го гвардейского танкового корпуса генерал-майора А. Панфилова грызли гусеницами снежную целину, изрытую воронками. Вместе с корпусом шёл на запад 1893-й самоходно-артиллерийский полк подполковника Ф. Басова — 16 противотанковых САУ СУ-85. Одной из этих самоходок командовал молодой лейтенант Виктор Курочкин. Несколькими десятилетиями позже писатель Курочкин превратит самого себя в лейтенанта Малешкина — героя военной повести.

Основным противником корпуса Панфилова стала эсэсовская танковая дивизия Leibstandarte SS Adolf Hitler (LAH). В ноябре противник спешно перебросил её на Восточный фронт из солнечной Италии. К середине декабря «Лейбштандарт» успел изрядно «сточиться» во время немецкого контрнаступления под Фастовом. Поэтому основные надежды по выбиванию русских танков командование дивизии связывало с «Тиграми».

Командование ваффен-СС давно мечтало обзавестись собственными тяжелотанковыми батальонами. Летом 1943 года, находясь в Италии, «Лейбштандарт» получил 27 «Тигров» для формирования 101-го батальона. Но советское наступление сломало немецкие планы, и танки убыли на восток в составе «тяжёлой» 13-й роты танкового полка дивизии.

Опыта в обороне эсэсовцам было не занимать. Как отмечалось в документах, «для прикрытия своего отхода [противник] оставил танки и самоходные пушки, противотанковую артиллерию и перекатами оказывал сопротивление, создавая упорные узлы сопротивления в населённых пунктах и водных рубежах». Основной задачей «Лейбштандарта» было не допустить выхода советских войск на шоссе и железную дорогу Житомир — Бердичев.

Но на дворе был декабрь 1943-го, так что советские командиры уже хорошо знали, как бороться с немцами, засевшими в сёлах.

«Ночью село Высокая Печь ничем не отличалось от других сёл. Только сейчас Саня увидел, как Высокую Печь расколошматили. Погоревших хат было не много, лишь кое-где чернели пятна пожарищ. Большинство хат было расстреляно. Саня безошибочно определял, где хату поцеловал снаряд, а где шарнула мина. От снарядов в стенах чернели сквозные дыры. Мина накрывала хату сверху. В крышах зияли провалы и торчали расщепленные жерди. Попадались хаты без углов, без стен, или вообще на месте дома лежала бесформенная куча глины и соломы. На самой окраине села крошечная, как скворечник, хатёнка уткнулась окнами в снег».

В. Курочкин, «На войне как на войне».

В художественной литературе подвиги героев, как правило, преувеличены. Курочкин сделал ровно наоборот: его повесть менее героична, чем реальный боевой путь писателя. На самом деле 1893-й самоходно-артиллерийский полк не стоял в резерве, а уже 25 декабря вместе с 53-й гвардейской танковой бригадой вёл бой за деревню Озеряны. Эту деревню и находящуюся за ней Приворотье взяли в тот же день. Немцы откатывались назад — на следующий день 3-я батарея, приданная 52-й гвардейской танковой бригаде, уже штурмовала хутор Выдумку в двух десятках километров западнее.

27 декабря самоходчики вместе с танкистами 53-й бригады подошли к деревне Харитоновке. Немцы пытались превратить её в мощный опорный пункт, но советский обходной манёвр заставил их покинуть деревню. 53-я танковая бригада доложила об уничтожении трёх вражеских танков и двух самоходок при собственных потерях в две машины.

Однако бой за следующий рубеж обещал быть значительно сложнее…

«Прощаясь, комбат сказал, что завтра одну из батарей придадут танковому полку Дея.

— Пока неизвестно, — ответил комбат.

— Не завидую этим ребятам,— сказал Пашка.

— Почему? — удивился Саня.— Все говорят, что Дей — самый боевой командир в корпусе.

— Ещё говорят, что в бою он не щадит ни себя, ни своих солдат.

Комбат вздохнул и ничего не сказал.

Лиловым утром четвёртая батарея лейтенанта Беззубцева отбыла в распоряжение 193-го отдельного танкового полка».

В. Курочкин, «На войне как на войне».

193-й отдельный тяжёлый танковый полк существовал в реальности. Правда, воевал он гораздо севернее, в Белоруссии, и его боевой путь никогда не пересекался с 1893-м самоходно-артиллерийским полком.

Кого Курочкин использовал в качестве прототипа Героя Советского Союза полковника Дея? На роль его реальных прототипов больше всего подходят командир 51-й гвардейской танковой бригады Михаил Степанович Новохатько и комбриг 53-й — Василий Сергеевич Архипов. Оба командира к моменту описываемых событий уже были Героями Советского Союза. Но в свой главный бой Курочкин с ними не ходил, его самоходку придали 52-й бригаде корпуса.

Советские документы говорят:

«22.12.43 г. в 23.00 бригада согласно боевого приказа 6 ГККТК изменила район боевых действий и к 7.00 ч. 29.12.43 г. сосредоточилась в районе юго-вост. окраина Стар. Курильни, имея задачу быть готовой к наступлению в направлении: Антополь Боярка, Раскопана Могила, захватить Старый Солотвин и прочно его удерживать.

29.12.43 г. бригада выступила на Антополь-Боярка где встретила сильное огневое сопротивление противника, завязался сильный бой в результате которого бригада к 19.00 овладела Антополь-Боярка.

Продолжая выполнять поставленную задачу бригада выступила на Лиховцы и в течение дня вела сильный бой по овладению С.Солотвин, но успеха не имела.

После бригада отошла в лес, имея в своем составе 4 исправных танка.

Ущерб нанесенный противнику:

Сожжено 2 танка типа «Тигр», 2 самоходных орудия, 5 автомашин, до 85 солдат и офицеров противника.

Сгорело 7 танков «Т-34», подбито 4 танка «Т-34», убито 18 человек, ранено 63 человека».

В немецких документах эти бои выглядят даже более эпичными. В «Лейбштандарте» к вечеру 28 декабря 1943 года числилось боеспособными 4 «Тигра», 8 «Пантер», 17 Pz. IV, 15 САУ «Штуг» и 4 САУ «Мардер». Численность вполне сравнима с наступавшим 6-м гвардейским танковым корпусом, который тем же вечером насчитывал:

52-я гвардейская танковая бригада — 12 танков, 3 самоходки;

51-я гвардейская танковая бригада — 6 танков, 3 самоходки;

53-я гвардейская танковая бригада — 28 танков.

Бой с «Тиграми» в Антополь-Боярке

По немецким данным, 29 декабря на рассвете деревню Анатоль-Боярку атаковали 30–40 Т-34. Находившаяся в селе рота «Штугов» под командованием гауптмана Хенке уничтожила 12 из них (За этот бой Хенке впоследствии получил Рыцарский крест). Но русские танки всё не кончались, и тогда на помощь самоходкам Хенке отправили все четыре «Тигра». За предыдущие дни «тигриные асы» изрядно подрастили свои счета. Настолько, что в штабе «Лейбштандарта» запросто мог бы возникнуть вопрос: а могут ли русские наступать после таких потерь? Но поле боя всё время оставалось за Красной армией, проверить цифры было невозможно, так что, в полном соответствии с анекдотом, «джентльменам верили на слово». В Антополь-Боярку «Тигры» прибыли как раз вовремя, чтобы записать на свой счёт ещё восемь советских танков.

«В бой вступили внезапно, с ходу за село Антополь-Боярка. Село раскинулось на снегу серым огромным треугольником.

Полк двигался походной колонной, и когда колонна вышла из леса, боевое охранение уже скрылось в селе за крайними хатами. Раздался треск, как будто переломили сухую палку. И в центре треугольника заклубился смолистый дым. Взлетела красная ракета, и танки стали стремительно разворачиваться».

В книге и фильме ярко и очень подробно рассказывалось, как самоходка лейтенанта Малешкина, прикрываясь дымом от горевших «тридцатьчетвёрок», прорвалась в село и вступила в бой с двумя «Тиграми». Документы, посвящённые реальному бою, описывают события более кратко и без литературных «украшательств».

Из наградного листа на командира СУ-85 лейтенанта В.А.Курочкина:

«Т. Курочкин умело и бесстрашно руководит своим экипажем. В бою с немецкими захватчиками за освобождение нас.пункта Антополь-Боярка принял бой с двумя немецкими «Тиграми». Умелым маневром зайдя с фланга уничтожил один немецкий танк типа «Тигр» с его расчетом и до взвода живой силы противника. Своим умением руководить экипажем в бою удержал достигнутый рубеж и сохранил свою машину не смотря на сильный огонь противника. За все время боев в проводимой операции машина лейтенанта Курочкина не имела вынужденных остановок и поломок.

Достоин правительственной награды орден «Красное Знамя».

Командир 1893-его Фастовского самоходного арт.полка подполковник Басов

29 декабря «тигриная» рота «Лейбштандарта» списала два из четырёх своих танков: машину унтершарфюрера Г. Кунце (тяжело ранен) и Г. Стаака (ранен).

«— Комбат, доложите в свой штаб, чтобы Малешкина представили к Герою, а экипаж — к орденам. — И, уловив в глазах комбата удивление, еще жёстче проскрипел: — Да, именно к Герою. Если б не Малешкин, бог знает, чем бы все это кончилось;

Полковник Дей резко повернулся и пошел своей прыгающей, птичьей походкой.

…Саня бессмысленно улыбался и ничего не понимал. Прибежали Чегничка с Зиминым. Они набросились на Саню, обнимали, мяли, называли молодчиной и прочими приятными словами. И Малешкину казалось, что это необычайно удивительный и легкий сон. Он никак не мог представить себе все это реальностью. Так же как не мог понять, как он стал героем. Ведь он не думал о героизме, когда бежал впереди самоходки, когда стрелял по фашистским танкам. Просто так надо было делать».

В. Курочкин, «На войне как на войне».

Скорее всего, так было и на самом деле. Молодой лейтенант Курочкин, не верящий в своё счастье — около двух подбитых «Тигров», один из которых — точно его добыча! И, действительно, за такое можно было представлять к званию Героя. Можно даже предположить, что командир этого не сделал из опасения, что столь высокую награду могут «завернуть». «Красное Знамя» было более реалистичным. Однако «батя» ошибся: лейтенанту Курочкину вручили орден Отечественной войны II степени.

Найдены дубликаты

один мой дед, «звезду» получил за 16 сбитых вражеских самолетов. а второй, за то что провел войска в тыл занявших деревню немцев еще в 14 лет. Оба вернулись. И я тут.

«а второй, за то что провел войска в тыл занявших деревню немцев еще в 14 лет»

уж прям так и «звезду»? Имеете в виду звание ГСС?

Виктор Курочкин — это «человек войны», который, по некоторым косвенным свидетельствам так и не нашёл себя в мирной жизни и тяготился ей. Возможно, потому и убил своего героя.

С книгой не знаком, но фильм великолепен!

Кино смотреть можно, про гранаты мне кажется маленько чет не того. Сами смотрите.

Нормальный фильм. Но гранаты.

Кононов-актер, что надо актер.

Артиллерия немецких подвижных соединений (часть 3-я)

150-мм тяжелые самоходные гаубицы Hummel вместе со штурмовыми орудиями

Во второй части статьи мы познакомились с тягачами немецкой артиллерии, а также с требованиями, сформированными к самоходным лафетам. Однако, разработка САУ, учитывающих все указанные требования, затянулась, война шла, и немцы пришли к выводу, что нужно поскорее сделать более простые машины, временно отказавшись от части требований. Лучшее – враг хорошего, и разрабатывать идеальную технику можно было до взятия Берлина, а САУ требовались здесь и сейчас. Разработка САУ, отвечающих всем требованиям, была продолжена, и велась до конца войны, но для скорейшего оснащения артиллерийских полков хоть какими-то самоходными лафетами было принято решение отказаться от кругового обстрела и возможности вести стрельбу из орудия, снятого с шасси и установленного на грунт. Для 105-мм гаубиц была использована база легкого танка Pz.II, а для 150-мм гаубиц – среднего танка Pz.IV с использованием некоторых агрегатов от танка Pz.III. Обе базы были в значительной степени изменены относительно танка.

В итоге получились машины, имеющие подвижность и проходимость танка, защиту от осколков и пуль винтовочного калибра, и перевозящие орудие, расчет и боекомплект. Последнее, правда, было достоинством с некоторыми ограничениями, так как большой боекомплект в САУ не поместился. 105-мм САУ Веспе перевозила 30 выстрелов раздельно-гильзового заряжания, из которых 22 по штату были осколочно-фугасными, а 8 – бронебойными различной конструкции (это могли быть как обычные бронебойные, так и кумулятивные боеприпасы). Боеприпасы всех необходимых типов перевозились в бронированных транспортерах боеприпасов на той же базе, перевозивших по 90 выстрелов. На батарею из шести САУ полагалось иметь два транспортера боеприпасов (то есть, условно, для каждой САУ в относительно быстром доступе имелось 30 выстрелов в боекомплекте и 30 выстрелов в транспортере боеприпасов). 150-мм САУ Хуммель имели возимый боекомплект 18 выстрелов, из которых 11 по штату были осколочно-фугасными, 5 – бронебойными кумулятивными, а 2 – дымовыми, но в целом в любую из САУ можно было загрузить выстрелы в любом соотношении, хоть все дымовые, в зависимости от тактической ситуации. Еще 48 выстрелов перевозились в бронированном транспортере боеприпасов на аналогичной САУ базе. Штат батареи из шести САУ подразумевал наличие трех транспортеров боеприпасов (некоторые данные говорят, что только двух, но три мне встречались чаще), то есть, технически на каждую САУ получалось по 18 выстрелов возимого боекомплекта и 24 выстрела в транспортере (или 16, в случае если их два на батарею). Помимо орудия САУ обоих типов также имели пулемет МГ-34 и два пистолет-пулемета МП-40 для самообороны.

Бронированный транспортер боеприпасов для тяжелых самоходных гаубиц

Разумеется, только указанным количеством снарядов САУ не ограничивались, и как только появлялась возможность, к ним подгоняли грузовые автомобили с дополнительными выстрелами, да и броневые транспортеры боеприпасов могли оттянуться назад для пополнения, если уж ситуация совсем не позволяет подтянуть тылы.

Производство новых САУ было налажено в начале 1943-го года, и к летней операции Цитадель многие дивизии могли отчитаться о наличии батареи САУ, или даже целого дивизиона. По штату танковой дивизии полагалось иметь в артиллерийском полку дивизион САУ, в составе двух батарей 105-мм (по шесть орудий в каждой) и одной батареи 150-мм (тоже шесть орудий). Итого полный штат артиллерийского полка составлял 12 105-мм легких полевых гаубиц, 8 150-мм тяжелых полевых гаубиц, 4 105-мм тяжелые пушки (все буксируемые на механической тяге), 12 105-мм САУ и 6 150-мм САУ. В танковых дивизиях СС артиллерийский полк имел больше 105-мм легких гаубиц – еще один дополнительный дивизион из 12 буксируемых орудий. К концу 1943-го года практически все танковые дивизии Вермахта и СС имели самоходные гаубицы обоих типов в артиллерийском полку.

105-мм легкая самоходная гаубица Wespe

Нельзя сказать, что получившиеся машины были идеальными, хотя Веспе была очень неплоха – на Восточном фронте на нее отмечается мало нареканий, а вот к Хуммелю претензий было больше: помимо уже указанного малого боекомплекта, заметной проблемой был малый сектор горизонтального наведения орудия (всего 28*), что заставляло часто доворачивать саму машину на месте, вследствие чего она закапывалась и при очередном повороте резко возрастало сопротивление грунта и нагрузка на ходовую часть. Это, а также ненадежность некоторых узлов, а скорее всего и большая отдача орудия, приводило к поломкам трансмиссии и ходовой части. Отмечалось, что иногда осколки снарядов поражают противооткатные устройства, которые не полностью были защищены броней – этот недостаток был свойственен и Веспе. Непростым делом был и ремонт этих машин, так как, из-за расположения двигателя под орудием, для его обслуживания и ремонта могло потребоваться снять орудие. Тем не менее, со всеми их недостатками, орудия оценивались немецкими офицерами как полезные и подходящие для условий Восточного фронта. Однако, что для Восточного фронта было хорошо, для Италии оказалось совершенно неподходящим. Немцы отмечают, что дорожные условия и местность в Италии для этих машин очень сложные: гористая местность и каменистые грунты, извилистые дороги и обилие подъемов и спусков приводили к поломкам и быстрому износу ходовой части, тормозов, двигателей и трансмиссий, а мощность двигателя оказалась недостаточной. САУ, которые в России давали фору буксируемой артиллерии и успешно воевали, на более сложной местности Италии отставали от буксируемой артиллерии на марше и терялись от поломок. Доходило до того, что артиллеристы просили вернуть им буксируемые орудия. Далеко не всегда самые сложные условия эксплуатации – это Восточный фронт.

Легкая самоходная гаубица Wespe на пересеченной местности

Тем не менее, Италия – это пусть и важный, но не основной фронт, и на Восточном фронте эти машины позволили вести совершенно иной вид боя. Проходимость, подвижность и бронезащита позволяли дивизионам САУ сопровождать передовые группы танковых дивизий сквозь не полностью прорванную оборону и даже под огнем артиллерии противника. Больше не требовалось тщательной зачистки местности для маневра артиллерии, и с появлением таких САУ стало возможно формировать по-настоящему полноценные бронегруппы, в которых все элементы имели бронезащиту и высокую подвижность на местности – уходящим вперед танкистам и мотопехоте на БТР уже не нужно было ждать, пока за ними подтянется артиллерия, дивизион САУ в большинстве случаев мог следовать в их порядках. Немцы очень высоко оценили новые машины, отмечая такие достоинства как подвижность и способность к самообороне от прорвавшихся танковых подразделений — в этом случае САУ на позициях не были так уязвимы к фланговому удару танков, как буксируемая артиллерия, САУ может просто развернуться вокруг своей оси и ответить, а попробуй ка силами расчета быстро повернуть обычную гаубицу, особенно тяжелую! В случае внезапной атаки на марше можно было просто развернуть машину и ударить возимым кумулятивным снарядом, в ином же случае оперативно сняться с позиций и уйти из-под удара. Буксируемая артиллерия на марше вряд ли сможет вообще хоть что-то сделать внезапно появившимся танкам.

Однако одним из самых важных достоинств, которое отмечали немцы, была устойчивость САУ к контрбатарейной стрельбе. Помимо того, что САУ несут намного меньше потерь от такого огня, так как они защищены от осколков, они еще и могут очень быстро сняться с позиций и уехать на соседнюю позицию, продолжив стрельбу после небольшой паузы. В некоторых случаях, немцы прямо это отмечали, батарея может даже не обращать внимание на контрбатарейную стрельбу и продолжать выполнять задачи. Отдельно отмечалось, что САУ даже могут перестрелять тех, кто пытается подавить их, хотя, наверное, это нужно быть очень хладнокровным.

Легкие самоходные гаубицы Wespe на огневой позиции

В общем, новые машины германской артиллерии танковых дивизий позволили еще быстрее и сильнее наносить удар передовой группой как в наступлении, так и в обороне, создавать полностью бронированные группы высокой подвижности, действующие на острие удара, и бить сразу на большую глубину. Вместе с тем, в дивизион САУ входил и авианаводчик, что позволяло передовой группе оперативно получать поддержку с воздуха, если это было возможно. Одновременно с этим, буксируемая артиллерия никуда не делась из танковой дивизии, и в случае, если передовая группа столкнется с затруднениями, она может получить дополнительную поддержку 105-мм пушек, стреляющих на 19 км, а после подтягивания буксируемых гаубиц, как все и годы до этого, могла подключиться и остальная артиллерия дивизии.

Что же получается? Имеются хорошие орудия и скоростные тягачи для них, передовые группы действуют вместе с САУ, для которых даже имеются гусеничные бронированные подвозчики боеприпасов. Но чтобы эффективно поражать цели, нужно не только иметь чем поражать, и средства, способные доставить артиллерию до нужного места. Нужно чтобы кто-то обнаруживал цели для артиллерии и корректировал ее огонь, причем находясь в боевых порядках наступающих танков и пехоты. Грубо говоря, нужно каким-то образом понять, куда вообще нужно стрелять в постоянно меняющихся условиях маневренного боя, и какие цели – в первую очередь. Для этого в артиллерии есть специальные люди — конечно же, речь про передовых артиллерийских наблюдателей (vorgeschobene Beobachtern — форгешобене Беобахтерн). Германская артиллерия танковых дивизий отличалась особенным вниманием, которое уделялось этой специальности. По штату передовые наблюдатели имелись при штабе артиллерийского полка, при штабе каждого его дивизиона, и при каждой батарее. Но коль скоро передовой наблюдатель находится в боевых порядках атакующих подразделений, ему нужно соответствующее транспортное средство – высокой проходимости, защищенное броней, имеющее мощную радиостанцию для связи с его артиллерийской батареей, дивизионом или полком, а также средства наблюдения. Ну и желательно какое-то вооружение для самозащиты на крайний случай.

150-мм тяжелая самоходная гаубица Hummel в момент выстрела

Первые такие машины немецкие передовые артиллерийские наблюдатели получили к Французской кампании – к тому времени танковые части стали насыщаться командирскими танками на базе Pz.III, и высвобождающиеся командирские единички (kleiner Panzerbefehlswagen Sd.Kfz. 265 на базе танка Pz.I) были отправлены в артиллерийские полки. Машина имела подвижность легкого танка, противопульную броневую защиту (13 мм), пулемет в шаровой установке, рацию и экипаж из трех человек – водителя, радиста и, собственно, артиллерийского наблюдателя – командира экипажа. Однако машина имела тесное боевое отделение и не очень хорошую проходимость, да и не имела штатного размещения необходимых инструментов – она не была полноценной машиной артиллерийского наблюдателя, но лишь командирским танком, переданным в артиллерийские части. В некоторых частях функции машины наблюдателей вообще выполняли обычные танки – Pz.I и даже Pz.II. Позже, к началу Восточной кампании, артиллерийские полки получили первые специально сконструированные колесно-гусеничные Sd.Kfz. 254 (не путать с полугусеничными, колесно-гусеничные машины могли менять ход — ехать на колесах, а затем поднимать их и двигаться на гусеницах). Эти машины уже вмещали четверых (добавился помощник наблюдателя), однако и они были временным решением. Обе машины страдали от своей непохожести на остальные боевые машины танковых дивизий – противник визуально выделял эти машины и уничтожал.

Колесно-гусеничная машина передовых наблюдателей Sd.Kfz.254 на колесном ходу, гусеницы вывешены

Следующим, более массовым специализированным решением были машины наблюдателей на базе легкого БТР, сначала Sd.Kfz. 253 с закрытым бронекорпусом осенью 41-го, а чуть позже и не отличающаяся внешне от обычного легкого БТР машина наблюдателей Sd.Kfz. 250/5. Эти машины имели высокую подвижность, вмещали четырех членов экипажа (водителя, радиста, помощника наблюдателя и самого артиллерийского наблюдателя – командира), имели защиту от пуль и осколков снарядов, не отличались по запчастям и обслуживанию от обычных легких БТР танковой дивизии, а также оснащались артиллерийскими инструментами – стереотрубой на специальном штативе (если вас интересует вопрос, где у них дальномер, то он в стереотрубе), позволявшем вести наблюдение, сидя за броней, артиллерийской буссолью и штативом для ее установки, 10х биноклем, ну и, разумеется, двумя радиостанциями и пулеметом за штатным бронещитком. Sd.Kfz. 250/5 выпускалась массово и на протяжении длительного времени – до самого конца войны они состояли на вооружении дивизионов и полков буксируемой артиллерии танковых дивизий. Среди недостатков этих машин можно отметить ограниченную проходимость в сравнении со средним БТР, и тем более танком (легкий БТР отличался в худшую сторону от среднего из-за меньшей длины опорной поверхности гусеницы — база однотонного тягача, имевшая пять опорных катков, в целях снижения длины бронекорпуса легкого БТР была укорочена до четырех катков, из-за чего большая доля массы машины приходилась на переднюю колесную ось и она погружалась в грунт, в то время как средний БТР Sd.Kfz. 251 с шестикатковой ходовой частью был этого недостатка в значительной степени лишен), а также явное внешнее отличие от средних БТР мотопехотного полка и уж тем более — от танков. Однако перевод машин наблюдателей на базу среднего БТР по каким-то причинам совершен не был, хотя планы такие имелись. Еще одним важным недостатком была слабость бронирования этих машин, особенно для передовых частей.

Машина передовых наблюдателей Sd.Kfz.253 немного застряла

Это привело к тому, что для оснащения передовых артиллерийских наблюдателей в дивизионах САУ были применены машины на базе танков – в 1943-м году на базе устаревших моделей Pz.III с макетом орудия и пулеметом в шаровой установке в башне (даже пулемет в лобовом листе корпуса был убран, чтобы освободить место под дополнительную мощную радиостанцию с дальностью связи голосом в 20 км). Такие машины имели высокую подвижность и проходимость, очень приличную бронезащиту в 30 – 50 (или 30+30) мм, а также дополнительные приборы – перископ с 10-кратным увеличением и полем зрения 5,7 градусов в крыше башни, установку для стереотрубы в командирской башенке. Еще одним достоинством для действий с танковыми частями было внешнее сходство с танком. Экипаж машины состоял из водителя, радиста, двух помощников наблюдателя и, собственно, артиллерийского наблюдателя – командира машины. Panzerbeobachtungswagen III выпускался (а правильнее сказать – переделывался из старых танков) с начала 43-го года до апреля 44-го, и к началу Курской битвы некоторые дивизии, имевшие самоходные лафеты, получили такие машины. Батарея самоходных лафетов (САУ) по штату имела две – три машины, еще одна находилась при штабе артиллерийского полка. Всего таких машин было выпущено (переделано) 262 штуки.

Машина артиллерийских наблюдателей на базе танка Pz.III

Последней машиной, созданной для артиллерийских наблюдателей, был Panzerbeobachtungswagen IV на базе танка Pz.IV. Одной из важнейших причин появления этого танка были жалобы артиллеристов на предыдущую модель. Из-за того, что Panzerbeobachtungswagen III создавался путем переделки устаревших танков, многие детали которых были сильно изношены, он часто выходил из строя и требовал ремонта. Артиллеристам требовалась во всех смыслах новая машина, тем более что в 1944-м году в танковых частях было уже очень немного Pz.III, и машина наблюдателей на устаревшей базе опять выделялась на поле боя. Было принято решение создать новую машину на базе «действующего» танка, и выпускать ее с нуля, а не переделывать уже выпущенные. При этом машина отличалась от «базового» танка в значительно меньше степени – она даже имела действующее орудие и боекомплект к нему, сокращенный в целях размещения радиооборудования и электрогенератора, ради этих же целей пришлось убрать спаренный с орудием пулемет. Сохранился пулемет в шаровой установке, установленный в лобовом листе корпуса. Внешние отличия от танка заключались в большем количестве антенн и иной командирской башенке – на машину наблюдателей устанавливалась башенка от штурмового орудия, тем более что она имела конструкцию люка, позволявшую наблюдать с помощью стереотрубы через небольшое отверстие, не открывая люк полностью. Внутренний объем позволял также установить стол для карт. Эти машины выпускались с весны 1944-го до конца войны и обеспечивали артиллерийским наблюдателям танковую защиту (50 – 80 мм во лбу, 30 мм в бортах), подвижность и проходимость, а также почти полностью соответствовали линейным танкам по внешнему виду (хотя при действиях с батальоном Пантер машина выделялась, но могла сойти за обычную «Четверку»). Наличие действующего орудия с одной стороны позволяло машине наблюдателей защищаться, но с другой – ведение боя не было их основной задачей, а вот места в их машине казенная часть пушки, механизмы наведения и боеприпасы занимали очень и очень много.

Хорошие орудия, скоростные тягачи, САУ и машины наблюдателей, куча всякой техники для частей артиллерийской инструментальной разведки, в том числе на базе БТР, и высокая подготовка артиллеристов, может показаться, что немецкая дивизионная артиллерия была идеальной, но это далеко не так. Имелись у немцев и свои проблемы. Например, заметно беспокоила малая дальность стрельбы легких и тяжелых гаубиц. Для тяжелых гаубиц даже пришлось разрабатывать более сложные активно-реактивные снаряды, имевшие ко всему прочему еще и сильно меньшее снаряжение взрывчатыми веществами. Имевшихся в дивизии четырех дальнобойных 105-мм пушек для решения всех задач на дальности более 13 км было мало. Имелись проблемы и с подвижностью: как я уже писал, при всех достоинствах полугусеничных тягачей, их проходимость с орудием на прицепе была ограниченной. Не меньшей проблемой была и немалая сложность некоторых элементов тягачей, из-за чего промышленность выпускала их в меньших объемах, чем могла бы. Имелись сложности и в обслуживании. Это приводило порой к нехватке средств тяги, что могло повлечь за собой и потерю орудий. Однако артиллерия – это не только орудия и тягачи, это еще и снабжение, и снабжение было слабым звеном немецкой танковой дивизии в целом. Перевести вообще весь транспорт на гусеничные и полугусеничные машины немецкая промышленность не могла, а потому в снабжении использовался колесный транспорт, пусть во многих случаях и полноприводный. Он существенно отставал по проходимости от «боевых» машин – этот разрыв в проходимости отмечался и во время войны, и послевоенными исследователями. Частично это решалось использованием полугусеничных грузовиков Маультир и транспортеров боеприпасов на базе САУ, но чаще подвоз, например, снарядов осуществлялся полноприводным грузовиком, а в некоторых частях и моноприводным, что в случае активных действий зимой, после дождей или в распутицу могло поставить снабжение артиллерии под угрозу. Особенно тяжелым в этом плане был период зимы-весны 1944-го на Правобережной Украине.

Полноприводные грузовики 4х4 были довольно широко распространены в Вермахте, однако хватало их не всем, да и проходимость их была далеко не идеальной

Разумеется, описанными орудиями немецкая артиллерия не ограничивается, в мотопехотных полках и батальонах, особенно в частях на БТР, есть своя артиллерия, от 81-мм самоходных минометов до 150-мм полковых САУ (подробнее об устройстве мотопехотного полка здесь), а дивизия и корпус, в котором она состоит, могли получить части усиления. Это могли быть как дополнительные дивизионы описываемых в статье 105-мм и 150-мм орудий или реактивных систем залпового огня, так и более мощные орудия, такие как достаточно распространенные в германской тяжелой артиллерии 210-мм мортиры-гаубицы, выпускавшие снаряд массой 113 кг (порядка 15 – 17 кг взрывчатки) на дистанцию более 16 км, и 170-мм пушки, выпускавшие снаряд массой 63 – 68 кг (порядка 6 кг взрывчатки) на дистанцию до 29,6 км. Такие тяжелые орудия транспортировались в разобранном положении каждое двумя 12-тонными полугусеничными тягачами. Конечно, они не сравнятся в подвижности, проходимости и готовности к ведению стрельбы с легкими гаубицами, прицепленными за легкими тягачами, тем не менее такая артиллерия все равно остается относительно подвижной – более подвижной, чем артиллерия на конной тяге или с сельскохозяйственными тракторами. Однако главная особенность приданной артиллерии в том, что она может быть не придана, не говоря уж о том, что приданная артиллерия — это всегда новые люди, с которыми дивизия не тренировалась и взаимодействие между командирами нужно выстраивать. Описанная же в статье артиллерия будет действовать в составе дивизии, она готовилась в составе дивизии, офицеры дивизии знают друг друга и все взаимодействия давно установлены, что особенно важно при действиях в передовой группе, и уж тем более – в бронегруппе, действующей максимально быстро, решительно и глубоко.

210-мм мортира-гаубица в боевом положении

Немецкая артиллерия подвижных соединений – это одно из важнейших слагаемых их успеха, в основе которого стоят грамотный выбор орудий, помещение их в штат дивизии в достаточном количестве, внимание к передовым артиллерийским наблюдателям, оснащение тылов полноприводными грузовыми автомобилями, но, наверное, в наибольшей степени — скоростные средства тяги повышенной проходимости. Без них артиллерия просто не успеет за наступающими танками, да и на обычном марше безнадежно отстанет. Появление же самоходных бронированных лафетов позволило дать артиллерию передовым отрядам из танков и мотопехоты на БТР, и создать полностью бронированные боевые группы повышенной проходимости.

Для подготовки этой статьи я использовал источники:

1. Wolfgang Fleischer, Richard Eiermann – Die Motorisierte Artillerie und Panzerartillerie des deutschen Heeres 1935 — 1945;

2. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Panzerkampfwagen I Kl.Pz.Bef.Wg. to VK 18.01 (Panzer Tracts No.1-2)

3. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Artillerie Selbstfahrlafetten from Pz.Sfl.IVb to Hummel-Wespe (Panzer Tracts No.10-1)

4. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Panzerbeobachtungswagen (Armored Observation Vehicles) Sd.Kfz. 253 to Pz.Beob.Wg. Panther (Panzer Tracts No.11-1)

5. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – leichter Schuetzenpanzerwagen (Sd.Kfz. 250) History of Production, Variants, Organization, and Employment in Action from 1941 to 1945 (Panzer Tracts No.15-1)

6. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Mittlerer Schuetzenpanzerwagen (Sd.Kfz. 251) Ausf.C & D History of Production, Variants, Organization, and Employment in Action from 1943 to 1945 (Panzer Tracts No.15-3)

7. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Gepanzerte Nachschub fahrzeuge (Armored Supply/Ammunition Vehicles) VK 3.01 to schwere Wehrmacht-Schlepper (Panzer Tracts No.17)

8. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Leichter Zugkraftwagen 3 t (Sd.Kfz. 11) and Variants development and production from 1934 to 1945 (Panzer Tracts No.22-2)

9. Thomas L. Jentz, Hilary L. Doyle – Mittlerer Zugkraftwagen 8 t (Sd.Kfz. 7) (Panzer Tracts No.22-4)

10. Leo W.G. Niehorster. «German WWII organizational series. Vol. 1/I. Mechanized Army Divisions and Waffen-SS Units (1 September 1939)»

11. Leo W.G. Niehorster. «German WWII organizational series. Vol. 2/I. Mechanized Army Divisions and Waffen-SS Units (01 May 1940)»

12. Leo W.G. Niehorster. «German WWII organizational series. Vol. 3/I. Mechanized Army Divisions (22 June 1941)»

13. Leo W.G. Niehorster. «German WWII organizational series. Vol. 4/I. Mechanized Army Divisions (28 June 1942)»

14. Leo W.G. Niehorster. «German WWII organizational series. Vol. 5/I. Mechanized Army Divisions (4 July 1943)»

15. Leo W.G. Niehorster. «German WWII organizational series. Vol. 5/III. Waffen SS Higher Headquarters and Mechanized Formations (4 July 1943)»

16. Снитко К. К., Костенко К. М. «Боеприпасы артиллерии бывшей германской армии». Военное издательство Министерства Вооруженных Сил СССР. 1946 г.

17. Материалы сайта WWIIdaybyday

18. Материалы сайта Память народа

19. Youtube канал Military History not Visualized

20. Книги и видео-лекции военного историка, к.и.н. Алексея Исаева

21. Статьи историка Юрия Пашолока

А вот тут вы можете покормить Кота, за что мы будем вам благодарны)

Жизненные кульбиты Леонида Леонидовича Оболенского

Добрый день, уважаемые читатели. Давно не постил, но час настал.

И сегодня мы говорим об советском деятеле искусств, который прожил яркую жизнь, оказываясь в не самых лучшим ситуациях, которые мог преподнести XX век, но неизменно выходил из них в целостности и сохранности.

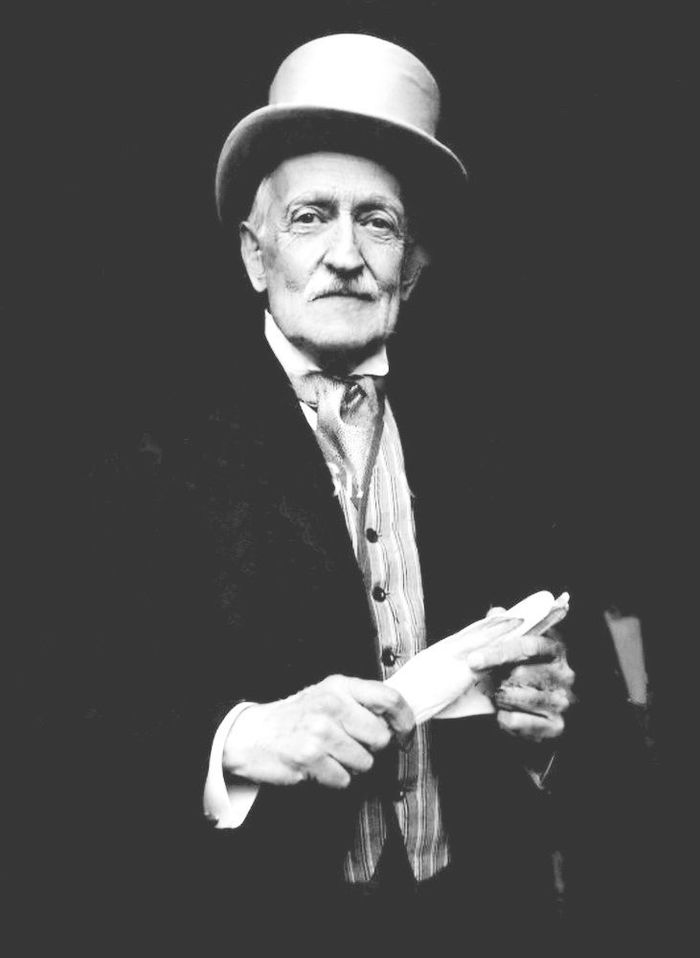

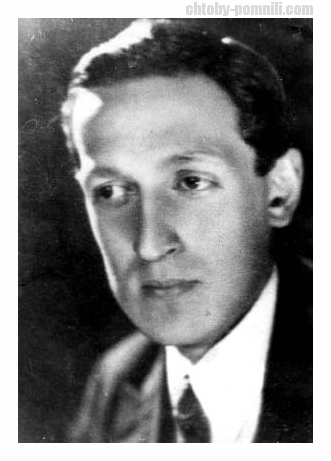

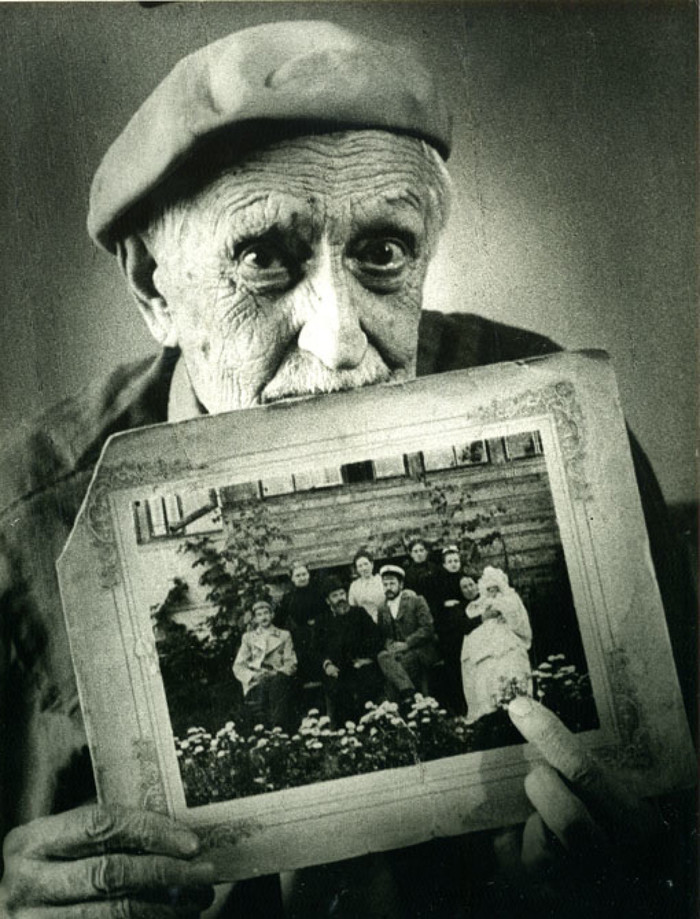

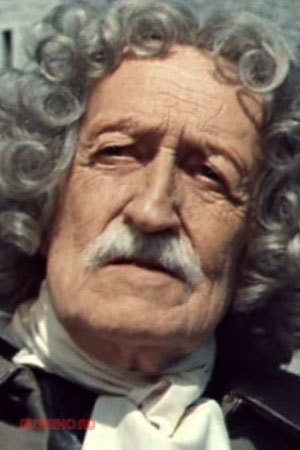

Итак, Леонид Леонидович Оболенский (1902-1991).

Родился он 21 января 1902 года в семье банковского служащего Леонида Леонида Оболенского (1873-1930), в будущем он стал достаточно успешным партийным деятелем, одним из первых советских дипломатов (одно время был полпредом в Польше), в 1930 году, в последний год своей жизни, в течение нескольких месяцев возглавлял Эрмитаж.

Дед Леонид Егорович Оболенский (1845-1906)- сын маленького уездного чиновника, старый революционер, народоволец, привлекался по каракозовскому делу, поэт, философ, публицист.

Подобные яркие родственники обусловили то, что до 1917 юноша года воспитывался в прочном укладе девятнадцатого столетия. В 1911 году поступил в гимназию в Нижнем Новгороде. В 1915 году семья переехала в Пермь. В 1918 году шестнадцатилетний Леонид Оболенский служил корреспондентом красноармейской газеты 3-й армии Восточного фронта.

В августе 1919 года в Екатеринбурге познакомился с приехавшим на фронтовые съёмки кинорежиссёром Львом Кулешовым и оператором Эдуардом Тиссэ и был откомандирован в Москву. Как актёр дебютировал в 1920 году в приключенческом фильме Л. Кулешова «На красном фронте». Игровой сюжет помещён в реальную обстановку гражданской войны. Фильм снят во время польской кампании и посвящен противостоянию красноармейца и польского шпиона.

После окончания войны карьера Леонида Леонидовича продолжилась — он был актером театра «Кривой Джимми» (ныне Московский театр сатиры), Театра Красной Армии, танцовщиком-чечеточником. С 1925 занимался преподавательской деятельностью.

Увлёкшись звуковым кино, серьёзно занялся вопросами кинозвука и в 1929—1930 годах в Берлине изучал звукозаписывающую аппаратуру. Стажировался у Джозефа фон Штернберга на съёмках фильма «Голубой ангел» и познакомился с Марлен Дитрих. С 1930 года принимал участие в создании картин «Окраина» (1933), «Великий утешитель» (1933), «Марионетки» (1934), «Путёвка в жизнь».

В 1936 году, опасаясь ареста, уехал в Ашхабад, где работал художественным руководителем, режиссёром и звукооформителем оперной студии Дома народного творчества, преподавал сценическое движение в театре, был звукооформителем на Ашхабадской киностудии. В 1938 году был арестован и находился в предварительном заключении в ашхабадской тюрьме.

Следователи считали Оболенского князем, потомком декабриста Е. П. Оболенского. Эту версию поддерживал и сам Л.Л. Оболенский, указывая на то, что что его «прадеда» лишил княжеского титула Николай I.

После падения Ежова дело было прекращено и Оболенский вернулся в Москву. В 1939—1940 годах работал художником-декоратором на киностудии «Союздетфильм».

Перед войной, будучи доцентом ВГИКа, по совету Эйзенштейна работал над диссертацией о звуковом кино. Л. Кулешов так характеризовал Оболенского: «Человек всесторонних интересов — актёр, режиссёр, танцор, инженер, лингвист, историк искусств, фотограф, оператор».

Закончить диссертацию Оболенский не успел, так как в июле 1941 году вместе с другими преподавателями ВГИКа ушёл в Московское народное ополчение. Служил в 38-м стрелковым полку 13-й Московской стрелковой дивизии Народного ополчения.

В октябре 1941 года во время боя в районе Ярцево Смоленской области попал (по другим данным сдался) в плен. Был заключенным концлагеря в Баварии.

В 1943 году гитлеровцы формировали из военнопленных обслуживающий технический персонал для Восточного фронта. Оболенский стал «хиви» («добровольным помощником») и в феврале 1943 года был зачислен в электротехническую бригаду ветеринарной роты 306-й немецкой пехотной дивизии, получив более свободный режим передвижения и денежное довольствие.

С июня по июль 1943 года Оболенский-Судейкин работал секретарем у представителя «РОА» при штабе 306-й п.д. Яруцкого. Помогал Яруцкому в составлении фашистских листовок, разбрасываемых потом в расположении частей Красной Армии.

В июле 1943 года в районе дер. Есауловка Оболенский-Судейкин, будучи на переднем крае немецких войск, по поручению Яруцкого выступил перед микрофоном с антисоветской речью, обращенной к личному составу Красной Армии. В этом же месяце Оболенский-Судейкин был снова переведен на службу в ветеринарную роту 306 п.д., а в июле 1944 года командиром этой дивизии генералом Келлером был назначен на должность завхоза «дома отдыха», в который направлялись добровольцы немецкой армии из числа военнопленных. По заданию Келлера Оболенский-Судейкин вел наблюдения за политическим настроением отдыхающих и выявлял среди них кадры для комплектования школы ефрейторов и школы пропагандистов «РОА».

В августе 1944 года, видя поражение немецкой армии, Оболенский-Судейкин отстал от немецкого обоза, переоделся в штатское и, с целью избежать ответственности за свои преступления, в сентябре 1944 года поступил послушником в Кицканский монастырь, где в марте 1945 года постригся в монахи под именем Лаврентий.

Стоит сказать, что двойная фамилия -последствия попытки Леонида Леонидовича скрыться от ответственности.

В 1989, при попытке реабилитации, выяснилось, что на предварительном следствии в 1945 г. незаконных методов ведения следствия к нему не применялось. Поступил на службу к немцам потому, что не верил в успешное окончание войны Красной Армии с немецко-фашистскими захватчиками, и поддался их пропаганде. Оболенский, как в ходе предварительного следствия, так и в суде, виновным себя полностью признал и подтвердил изложенные выше обстоятельства измены им Родины.

И осуждён по ст.54-1 «б» УК УССР к лишению свободы сроком на 10 лет в ИТЛ, с последующим поражением в правах по п.п. «а», «б» и «в» ст.29 УК УССР на 5 лет, с конфискацией имущества.

Условия в заключении трудно назвать адскими: работал на строительстве Северо-Печорской железной дороги, в ведомственном театре НКВД в Печоре, вел переписку с С. Эйзенштейном.

Командир лагерного отряда полковник Баранов оказался человеком тоже необычным. Он понимал, что и в лагере — жизнь, и предложил Оболенскому, кроме прокладки рельсов, заняться театром, ставить спектакли с заключенными. «Укрощение строптивой» играли, «Последнюю жертву», «Хозяйку гостиницы», «Холопку».

В июле 1947 познакомился с Владимиром Пентюховым, будущим известным прозаиком и поэтом, а тогда — по-простому- лагерным вертухаем.

Затем Леонид Леонидович жил на поселении в Минусинске, работал режиссёром в местном драматическом театре.

В 1952 году был амнистирован со снятием судимости. Из лагеря привез в Екатеринбург свою лагерную любовь Аннушку. Аннушка сильно пила, и вскоре он готов был бежать от нее куда глаза глядят. В 1956 году, не имея права на жительство в Москве и ряде других городов СССР, был направлен в Свердловск для работы на киностудии в качестве звукорежиссёра и второго режиссёра.

Принимал участие в создании фильмов «Во власти золота» и «Одна строка» в постановке незадолго до того реабилитированного режиссёра И. К. Правова (1899—1971). После двадцатипятилетнего перерыва был вторым режиссёром (и актёром) на фильме «Очередной рейс». В дальнейшем ставил научно-популярные фильмы — «Люди пытливой мысли», «Пленник железного кристалла» и другие.

В начале 1960-х годов увлёкся телевидением и в 1962 году стал репортёром и оператором Челябинской студии телевидения, вёл журналистские программы. Под давлением местных руководителей перешёл на внештатную работу в Свердловске, Челябинске, Миассе. В 1972 году переехал в Миасс на окончательное местожительство, где работал в качестве режиссёра-методиста клуба кинолюбителей Дворца культуры «Прометей».

К актёрской работе Оболенский вернулся после долгого перерыва лишь в 1970-х годах. Среди фильмов, в которых он снимался, «Вид на жительство», «Молчание доктора Ивенса», «Чисто английское убийство», «Красное и чёрное», «Ореховый хлеб», «Чужая», «Ларец Марии Медичи», «Подросток», «Миллион в брачной корзине».

За небольшие, но запоминающиеся роли величественных стариков его называли королём эпизодов. За работу в фильме «На исходе лета» Леонид Оболенский был отмечен в 1980 году премией «Золотая нимфа» на XX международном фестивале телевизионных фильмов в Монте-Карло за лучшее исполнение мужской роли.

О жизни и творчестве Леонида Оболенского сняты документальные фильмы «Визит к счастливому человеку» (ВГИК, 1980 год, дипломный фильм режиссёра Петра Солдатенкова); «Ваш уходящий объект — Леонид Оболенский», получивший главный приз на международном фестивале неигрового кино в Швейцарии; «Таинство брака» (режиссер Сергей Мирошниченко).

Травма в 1988 году прервала актёрскую деятельность Оболенского.

В 1989 году была первая попытка реабилитации, однако ему было отказано.

В 1991 году ему было присвоено звание народного артиста РСФСР.

Умер в Миассе 19 ноября 1991 года на 90-м году жизни.

24 июля 1991 года председатель Миасского городского отделения общества «Мемориал» М.В. Адамайтис вновь обращается в прокуратуру с просьбой о реабилитации Оболенского. И опять не встречает должного «понимания».

В 1992 году вновь.

Общественные деятели, ратовавшие за реабилитацию, настаивали на том, что он был простым пленным. Режиссер Сергей Мирошниченко:

«Шла война. Любой наш военнопленный, который оказался в Германии и работал на немцев, сразу должен был быть расстрелян по приговору тройки, возможно, даже без суда и следствия. То, что Оболенского не расстреляли, на мой взгляд, свидетельствует о том, что прямых доказательств его вины не было».

Тем не менее, подавляющее большинство советских военнослужащих, освобождённых из немецкого плена, возвращались в строй или направлялись на работу в промышленность, хотя (и это важно) до середины 50-х те бывшие пленные, кто после освобождения в конце не принимал участия в боевых действиях не имели статуса фронтовика и даже медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

21 января 1999 года в Челябинске на улице Сони Кривой открылась мемориальная квартира Л. Л. Оболенского, после чего у многих жителей города возник закономерный вопрос: можно ли так славить человека, чья биография отнюдь не безупречна?

18 октября 2005 года был полностью реабилитирован (посмертно) «за отсутствием состава преступления» Высшей судебной палатой Республики Молдова, в соответствии с Законом РФ от 18 октября 1991 года «О реабилитации жертв политических репрессий» (ч. 1 ст. 11).

На мой взгляд, это совершенно ошибочное решение, ведь так или иначе, но Леонид Леонидович был «хиви», пособником нацистов, пусть и не совершал военных преступлений, а потому понесенное им наказание вполне заслужено и обоснованно.

Пока буду жив, буду помнить

Великая отечественная война затронула каждую семью Великого Союза.

Расскажу о своей семье. Через что пришлось молодым людям и совсем детям.

Я всегда поражался мужеству людей, столько страданий вынести и не прогнуться,не сломаться, а жить не смотря ни на что.

Моя бабушка по отцу жила в Воронежской области, отца забрали на фронт в начале войны и больше они его никогда не видели. Скорее всего он был убит в первом же бою.

Я даже не могу представить те чувства, когда маленькая девочка пошла в гости к своей подруге, а налетевшие мессеры разрушили дом, где находилась мама и сестра.

Бабушка осталась лет в 10-12 совсем одна.

Зимой бабушка заболела тифом и в бреду с температурой 40 выша в окно госпиталя.

Маленькая девочка, в халатике на морозе. Её спас какой-то солдат, который увидел на снегу маленькую девочку.

После войны в их село приехал какой-то человек набирающий девушек и женщин на швейную фабрику (Ногинск по моему). Бабушка без раздумий уехала.

Каждое 9 мая она приходит на могилку к родственникам своего мужа, моего дедушки и обязательно заходит на могилку неизвестного солдата, она почи по соседству. Помолится за всех солдат, заплачет от воспоминаний и обязательно положит гостинцы на могилку, несколько конфеток.

Сейчас бабушке 92, к сожалению уже в силу возраста она не может ездить, но я обязательно съезжу и принесу на могилку гостинцы и скажу спасибо.

Уже 20 лет прошло, но мы их помним.

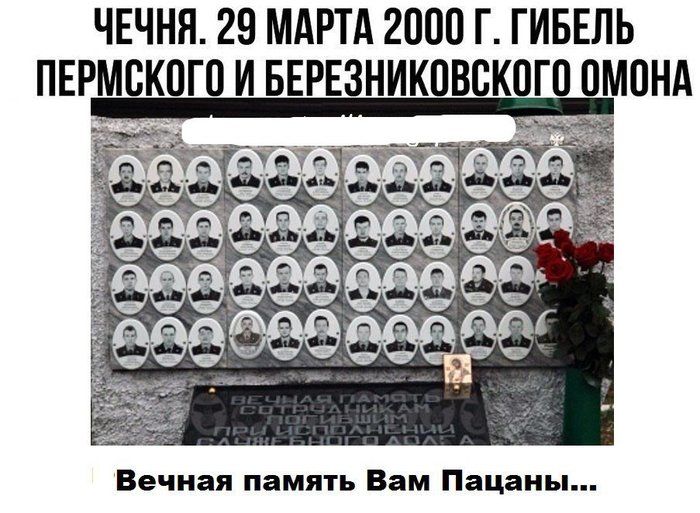

29 марта 2000 года в 5 часов утра сводный отряд сотрудников ОМОН ГУВД Пермской области, находящийся в служебной командировке в Чеченской Республике, был направлен на специальную операцию в населенный пункт Центорой. Около 8 часов 30 минут на выезде из Джаней-Ведено по колонне был открыт огонь. В том жестоком, неравном бою героически погибли 36 сотрудников органов внутренних дел: 23 бойца березниковского отряда милиции особого назначения, трое их пермских коллег и еще десять борцов правопорядка из территориальных отделов Прикамья.

Из воспоминаний подполковника полиции в отставке, бывшего заместителя командира ОМОН ГУ МВД России по Пермскому краю (дислокация – г. Березники) по работе с личным составом, Сергея Колодина: «В конце февраля 2000 года сводный отряд ОМОНа из Пермской области прибыл в командировку в село Ведено Чеченской Республики. Нас, березниковцев, было тридцать человек, треть всего нашего отряда. При этом еще 25 березниковцев находились на тот же момент в Грозном. В Ведено нам выделили полуразрушенное здание детского сада. Мы приспособились к местным условиям в бытовом плане.

Служба наша состояла в том, что мы дежурили на блокпостах, выезжали на спецоперации по зачистке населенных пунктов, охраняли территорию отряда, раненых пленных, – словом, решали обычные милицейские задачи.

Прошел месяц нашей командировки. 28 марта к нам приехала делегация из Перми: глава города Юрий Трутнев и начальник Пермского ГУВД, генерал-лейтенант внутренней службы Владимир Сикерин. Они привезли посылки, письма и фотографии от родителей, жен, детей. Не все бойцы воспользовались предложенной Юрием Трутневым возможностью передать ответные письма родным. Разве могли мы предположить, что это будут последние письма!

Утром следующего дня, 29 марта, мы получили команду о выезде в Ножай-Юртовский район, в село Центорой, где было обнаружено скопление боевиков. За нами приехали две машины, ЗИЛ-131 и «Урал». Для таких операций должны выделять в качестве сопровождения бронетехнику. А у нас ее не было. Поэтому мы направились в комендатуру, где получили БТР. В составе колонны было 32 омоновца, девять приданных сотрудников и один сотрудник – водитель ВОВД Веденского района.

Только наша колонна миновала дома в селе Джаней-Ведено, как у ЗИЛа закипел двигатель. Пришлось остановиться для устранения неполадки. Все вышли из машин и заняли круговую оборону, а наш начальник штаба, майор милиции В. Д. Симонов, направился к строению, находившемуся вблизи колонны, для осмотра окружающей территории с точки зрения безопасности. С ним были старший прапорщик милиции Сергей Собянин и прапорщик милиции Юрий Аветисов. Командир открыл дверь и вошел внутрь, что-то крикнул находившимся там – и сразу раздались выстрелы изнутри дома и началась стрельба с близлежащих сопок. Симонов погиб в первые минуты боя.

Стало ясно, что мы угодили в засаду. Мы находились на дороге в ущелье, а на склонах окружающих сопок – боевики. Они вели массированный обстрел со всех сторон. Прежде всего они уничтожали тех, у кого были пулеметы и гранатометы, оружие массового поражения. Одним из первых погиб находившийся рядом со мной Саня Зюзюкин. Пуля угодила ему прямо в сердце. Сначала боевики палили из автоматов, затем подтянулись гранатометчики. С самого начала боя наш БТР вел ответный огонь. Затем его подбили. Весь экипаж покинул машину и занял оборону вместе со всеми. Огонь со стороны боевиков был настолько активный, что ребята не могли поднять голову. Ситуация была накалена до предела. Понимая всю серьезность сложившейся обстановки, наводчик БТР кинулся в горящую боевую машину и открыл огонь из крупнокалиберного пулемета. Тем самым он позволил сменить позиции ребятам нашего подразделения. БТР горел, но наводчик героически помогал нам до тех пор, пока боевики не уничтожили машину прямым попаданием из гранатомета. Помимо шквального огня, боевики давили на нас психологически. В рациях не смолкали их угрозы: «Свиньи, сдавайтесь!», «Мы всех перестреляем!», «Аллах акбар!».

Где-то в полдень стало ясно, что рассчитывать не на кого, и было принято решение отходить группами по пять человек. В нашей группе было пятеро березниковцев. Первым шел Саня Гаррес с ручным пулеметом, следом я, Сергей Галашов, Валерий Богданов и Владимир Куракин. И еще с нами был солдат-контрактник, водитель «Урала» Евгений Шишкин. Мы вышли на окраину Джаней-Ведено. Осмотрелись, решили ждать помощи на месте. Я лежал возле самой дороги. В это время к нам на выручку подходила вторая колонна, отправленная из Ведено. И в небе появились вертолеты. Они работают по точной наводке, а точных координат им сообщить не могли. И «вертушки» обрабатывали совсем не те площади. Наши ребята ложились лицом на землю, сняв камуфляж, чтобы пилоты видели на их спинах надпись «ОМОН» и по ошибке не уничтожили своих. Мы же выпустили сигнальные ракеты для обозначения своего местонахождения и места сосредоточения боевиков.

Вторая колонна так и не дошла до места боя. В полукилометре от той высоты, где первая колонна сотрудников ОМОНа отражала натиск врага, второй отряд попал под мощный обстрел. Их БТР был подбит, загорелся и перегородил путь следовавшей за ним колонне.

Боевиков за это время мы насчитали около трехсот, они вышли с высоток из поселка. Мы ждали, что с их стороны начнется зачистка, ведь они наверняка видели, как мы подавали сигналы ракетами. Патронов у нас оставалось в обрез, и мы были готовы к худшему. А пока решили ждать, когда стемнеет. Как только стемнело, стали выходить. А тут еще дождь пошел. Шли по раскисшей дороге в полной темноте, взявшись друг за друга, чтобы не потеряться. Часа в два ночи услышали, как что-то тарахтит, и увидели свет. Подобравшись ближе, услышали голоса, но речь была неразборчива. К счастью, это были наши десантники.

Наутро подъехали силы внутренних войск, десантники, подогнали бронетехнику, и мы выдвинулись в Ведено. Надеялись на то, что кому-нибудь из наших ребят удалось выжить. Но, кроме нас пятерых, из березниковцев уцелел только Александр Прокопов. Его, тяжело раненного, через двое суток обнаружила разведка десантников вблизи места боя. Потом его вертолетом доставили в госпиталь. Остальные 23 сотрудника ОМОНа г. Березники погибли. За мужество и героизм все они посмертно награждены орденами Мужества и навечно занесены в списки органов внутренних дел МВД России».

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/na_voyne_kak_na_voyne_povest_i_realnost_4671899