Коран

| Коран |

ПО-АРАБСКИ: القرآن В КОРАНЕ: ПО-АРАБСКИ: القرآن В КОРАНЕ: 2:185; 4:82; 5:101; 6:19; 7:204; 9:111; 10:37; 12:3; 15:87, 91; 16:98; 17:9, 41, 45-46, 60, 82, 88-89; 18:54; 20:2, 114; 25:30, 32; 27:1, 6, 76, 92; 28:85; 30:58; 34:31; 36:2; 38:1; 39:27; 41:26; 43:31; 46:29; 47:24; 50:1, 45; 54:17, 22, 32, 40; 55:2; 59:21; 73:4, 20; 76:23; 84:21 |

| ТЕГИ: Писание КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Куран СМ. ТАКЖЕ: Писание, Таурат, Инджиль |

Кора́н (ар. القرآن [аль-К̣ур’а̄н]) — Священное Писание мусульман, откровение (вахй) Аллаха, ниспосланное пророку Мухаммаду ﷺ между 610 и 632 годами посредством ангела Джибриля (Гавриила) [2:97; 16:102 …] . Коран состоит из 114 глав (сур), каждая из которых состоит из стихов (аятов).

Этимология

Слово к̣ур’ан в современном арабском языке означает «чтение», «то, что произносят, читают и повторяют».

Лексическое значение слова к̣ур’ан происходит от арабского глагола к̣ара’а (ар. ﻗﺭﺃ), которое означает «складывать», «присоединять». От этого глагола происходит существительное к̣ира’а (ар. ﻗﺭﺍﺀﺓ), которое означает «сложение», «присоединение букв и слов друг к другу» (то есть «чтение»).

Самое раннее засвидетельствованное использование термина Кур’ан встречается в самом Коране, в котором он упоминается около 70 раз в различных значениях . Слово аль-к̣ур’ан (ар. ﺍﻠﻗﺭﺁﻥ) может быть применено как для обозначения самого Писания, ниспосланного пророку Мухаммаду ﷺ , так и отрывку из Писания [72:1].

В Коране имеются различные названия для обозначения этого Священного Писания: аль-Кита̄б («Книга») [2:2]; ат-Танзиль («Ниспослание») [20:4]; аз̱-З̱икр («Напоминание») [23:71]; аль-Фурк̣а̄н («Различение») [25:1]; аль-Худа («Руководство») и др. Коран обозначается также словом Мусхаф («свиток») и рядом других терминов, которые не встречаются в тексте Корана .

Структура Корана

Коран состоит из 114 глав, называемых сурами, которые состоят из разного количества (от 3 до 286) ритмико-смысловых единиц — аятов (ар. آية — а̄йат̈).

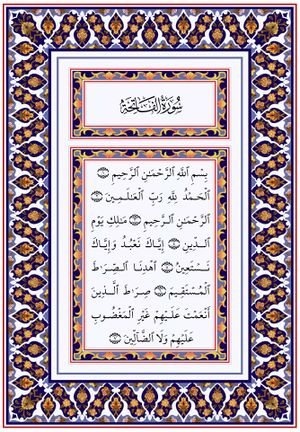

Суры в Священной Книге размещены не по содержанию и не по времени их появления. В основном суры в Коране расположены в зависимости от количества аятов в них, начиная от самых длинных и заканчивая самыми короткими. Первая сура Корана — это аль-Фа̄тих̣ат̈ (1, «Открывающая»), а последняя — ан-На̄с (114, «Люди»).

Самая длинная сура аль-Бак̣арат̈ (2, «Корова») содержит 286 аятов, а самыми короткими являются 103, 108 и 110-я суры, в которых всего по три аята. В самом длинном аяте [2:282] 128 слов (с предлогами и частицами — около 162), а в суре аль-Каўс̱ар (108, «Обильный») всего 10 слов (с предлогами и частицами — 13). Всего в Коране, по разным методикам подсчёта, от 6 204 до 6 236 аятов (Каирское издание) , от 76 440 до 77 934 слов и от 300 690 до 325 072 букв .

Традиционная мусульманская хронология разделяет суры на «мекканские» (ниспосланные в Мекке в 610—622 годах) и «мединские» (ниспосланные в Медине в 622—632 годах), которые в большинстве своём длиннее «мекканских». Не существует точных данных, какие именно суры относятся к мекканским, а какие — к мединским. В Каирском издании Корана указаны 90 мекканских и 24 мединских сур .

Мекканские суры, как правило, более поэтические ; в них преобладает вероучительная тематика (единобожие, эсхатология); больше внимания уделяется идее всемогущества Единого Аллаха и страха перед Судным днём.

В мединских сурах преобладают правовые вопросы, отражена полемика с иудеями и христианами, изложены обязанности мусульман . Большинство сур составлены из отрывков различных откровений (руку‘), которые слабо связаны друг с другом тематически и произнесены в разное время .

Потребностям рецитации Корана соответствуют и другие деления его текста на приблизительно одинаковые части: на 7 манзилев (для чтения в течение недели) или 30 джузов (для чтения в течение месяца). Далее каждый джуз делится на два хизба («партии»), которые, в свою очередь, подразделяются на четверти (руб‘) .

Ниспослание Корана

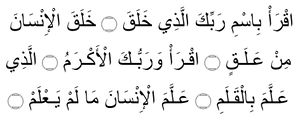

Ниспослание первых откровений началось тогда, когда пророку Мухаммаду ﷺ было 40 лет и продолжалось до его смерти. Ниспослание откровений началось с благого видения во сне. Через 6 месяцев ангел Джибриль принёс первые пять аятов суры аль-‘Аляк̣ (96, «Сгусток») [96:1-5] .

Коран снизошёл от Аллаха на ближнее небо в полном виде в Ночь аль-Кадр, а затем постепенно, по мудрости Аллаха, передавался Пророку ﷺ по частям [17:106]. Место на ближнем небе, на которое снизошёл Коран, называется Бейт аль-‘изза («Дом Величия»). В месяц Рамадан ангел Джибриль читал пророку Мухаммаду ﷺ все аяты Корана, которые были ниспосланы за прошедший год. Затем их читал Пророк ﷺ , а Джибриль его слушал, после чего Посланник Аллаха ﷺ читал эти аяты в мечети сподвижникам, которые в свою очередь заучивали их наизусть. Этот процесс был назван ‘арда (ар. عرضة). В последний Рамадан жизни Пророка ﷺ этот процесс был исполнен дважды .

Запись Корана

При жизни пророка Мухаммада ﷺ коранические откровения передавались главным образом устно, по памяти. Знатоки отдельных отрывков Корана назывались «хранителями» (хафизами). В Мекке откровения записывались по инициативе самих сподвижников, а в Медине — чаще всего по указанию Пророка ﷺ . Посланник Аллаха ﷺ объявлял о том, в какую именно суру и в каком порядке должны быть записаны эти аяты. Для этого в разное время при нём находилось около 40 писарей-секретарей. По словам Зайда ибн Сабита

Некоторые откровения носили временный характер и позднее были отменены Аллахом. В сборниках хадисов приводятся истории о том, как по приказу Пророка ﷺ в текст Корана вносились изменения и одни аяты Корана заменялись другими . Коран сообщает, что сделанные в нём изменения производились по приказу Аллаха [2:106; 16:101; 22:52] . В некоторых записях аятов Корана отсутствовала системность, которая присуща современным изданиям. Для того, чтобы из фрагментарности перейти к системности, сподвижники в присутствии пророка Мухаммада ﷺ последовательно располагали аяты в сурах Корана. Эта последовательность была продиктована по Божественному повелению ангелом Джибрилем. По этой причине запрещается читать аяты Корана в иной последовательности, помимо той, которая была указана Пророком ﷺ (например, с конца до начала суры) .

После смерти Посланника Аллаха ﷺ , уже при первом халифе Абу Бакре

Зайд

В период правления халифа ‘Усмана

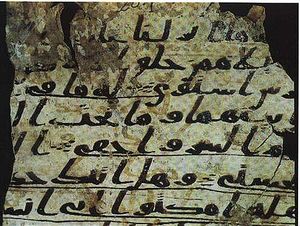

Во времена пророка Мухаммада ﷺ арабская письменность была несовершенной. Привычные для современных изданий Корана диакритические точки и огласовки в первых рукописях отсутствовали. По этой причине одна и та же буква могла использоваться для обозначения двух и более согласных (например, ح для ج ,ح ,خ), что иногда приводило к искажению текста и смысла Корана. Необходимость однозначного понимания текста Корана вызвала процесс развития арабского письма. Во второй половине 7 века правитель Ирака Зийад попросил Абу аль-Асвада ад-Дуали (ум. 681 ), одного из величайших и искусных чтецов, поставить для людей в тексте значки, делающие их чтение правильным. Он поставил окончания слов в Коране, изобразив фатху («а») в виде точки над буквой, кясру («и») — в виде точки под ней, дамму («у») — точки сбоку, а знаком танвина сделал две точки. Впоследствии Наср ибн ‘Асым, аль-Халиль ибн Ахмад и другие чтецы Корана предложили дополнить текст Корана дополнительными знаками, в результате чего запись Корана приняла сегодняшний вид .

К 10 веку из множества сложившихся традиций «чтения» (к̣ира’а) Корана были приняты как равнодопустимые семь (по мнению Ибн Муджахида), 10 и 14 «чтений», которые представляли основные культурные центры Халифата — Мекку, Медину, Дамаск, Басру и Куфу . Имеющее наибольшее распространение Каирское издание Корана (1919, 1923, 1928 гг.) следует одному из этих вариантов «чтений» — варианту Хафса (ум. 805 ) от ‘Асыма (ум. 744 ). Самые ранние сохранившиеся списки Корана относятся, по-видимому, к рубежу 7—8 веков .

Устная традиция передачи Корана, зародившаяся при пророке Мухаммаде ﷺ , носит непрерывный характер, и имеет в некотором роде независимость от письменного Корана. Устная традиция используется как стандарт, которому должен соответствовать письменный текст. Даже при подготовке египетского «стандартного издания» в начале 1920-х годов его издатели опирались на устную традицию и поддерживающую её литературу по «чтениям» (к̣ира’ат). На протяжении веков устная традиция Корана сохранялась и передавалась профессиональными чтецами (мук̣ри, ед. ч. к̣урра̄’) .

В современную эпоху текст Священной Книги стал распространяться на электронных носителях и в Интернете; чтение Корана также можно услышать по радио и телевидению.

Язык и стиль

Коран ниспосылался на курайшитском диалекте арабского языка. В Коране говорится, что он был ниспослан на «ясном арабском языке» [12:2; 13:37 …] не только для арабов, но и для всего человечества [21:107].

Большинство средневековых мусульманских учёных полагало, что язык, на котором был ниспослан Коран, во времена пророка Мухаммада ﷺ был устным языком курайшитов, а также языком поэзии «классического арабского языка». Предполагалось, что курайшиты и доисламские поэты сохранили чистый язык бедуинов (аль-а‘ра̄б). Западные корановеды (Нёльдеке, Швалли) утверждали, что язык Корана не был устным языком какого-либо племени, а был в какой-то мере искусственным «стандартным языком» (нем. Hochsprache), который был понятен во всём Хиджазе. В конце 1940-х годов три европейских исследователя Х. Флейш, Р. Блачер и К. Рабин пришли к выводу, что коранический язык далёк от разговорного диалекта курайшитов или «стандартного языка» Хиджаза, а был просто «поэтическим койне» классической арабской поэзии, с некоторой адаптацией к речи мекканцев. Это мнение было принято большинством западных арабистов .

Для более точного понимания Корана некурайшитами некоторые аяты Корана ниспосылались на других диалектах арабского языка. В мусхафе Абу Бакра

Язык Корана насыщен эпитетами и развернутыми сравнениями при относительно небольшом числе метафор, метонимий и т. п. Значительная часть текста Корана, особенно ранние суры, представляет собой рифмованную прозу (ар. سـجـع [садж‘]). Синтаксис Корана обусловлен формой диалога, в которой ведётся изложение, и для которого характерно отсутствие вводных предложений и описательных оборотов .

Содержание

Большая часть Корана — это полемика в форме диалога между Аллахом (говорящим то в первом, то в третьем лице, то через посредников) и противниками Пророка ﷺ , или же обращение Аллаха с увещеваниями и предписаниями к мусульманам. Центральная тема Корана — утверждение исламских принципов, касающихся обязанностей верующих по отношению к Богу. Определённое место занимают представления о Вселенной, Земле, флоре и фауне. Отражены и некоторые антропологические представления, дана краткая история человечества и пророчества о его будущем (воскрешение мёртвых, Страшный суд и т. д.). В Коране содержатся проповеди эсхатологического характера, представления об Аде и Рае. В нём находят отражение и такие вопросы, как социальная справедливость, экономика, международные и семейные отношения, нравственные ценности и т. д.

В мекканский период главной целью пророка Мухаммада ﷺ было привлечение в ислам как можно большего количества язычников. По этой причине в мекканских сурах большое внимание уделяется доктринам пророчества, эсхатологии, духовности, а также этическим проблемам. В мекканских сурах большое количество драматических сцен, обычно связанных с смертью, Страшным судом, радостями Рая и адскими мучениями. Драматические сцены нигде полностью или систематически не объясняются. Большинство мекканских сур относятся к богословским темам: знамения Бога, послания более ранних пророков и т. д. Эти суры можно классифицировать как проповеди.

В мединский период ислам стал государственной религией, и поэтому в мединских сурах большее значение отводится социальным, правовым вопросам, проблемам войны и мира, экономическим вопросам, семейным отношениям и т. д. То есть аяты Корана ниспосылались с учётом существовавшей на тот момент обстановки, в которой находился Пророк ﷺ и его сподвижники . Ранние мединские суры часто адресованы иудеям, как «сынам Израиля», так и «людям Писания». В поздних мединских сурах чаще встречается обращение «О верующие», но иногда «О дети Адама» или «О люди».

В ряде случаев Божественные повеления ниспосылались постепенно, от более лёгких форм до более сложных. В соответствии с реальными обстоятельствами Аллах мог ниспослать одно откровение, которое носило временный характер, а затем отменить его и заменить новым. Ниспослание Корана постепенно, по частям, также способствовало более лучшему его восприятию народом [25:32] .

Коран повествует о таких древних пророках, как Адам .jpeg/25px-(%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85).jpeg)

.jpeg/25px-(%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85).jpeg)

.jpeg/25px-(%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85).jpeg)

.jpeg/25px-(%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85).jpeg)

.jpeg/25px-(%D8%B9%D9%84%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85).jpeg)

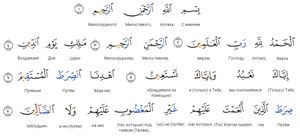

Все суры, кроме ат-Таўбат̈ (9, «Покаяние»), начинаются с басмалы

Мусульмане обычно называют суры по их названиям, а не по номерам. Поскольку названия сур не были установлены во время жизни пророка Мухаммада ﷺ и не стали рассматриваться как часть текста, большинство сур стали известны по нескольким названиям. Египетское стандартное издание Корана оказало значительное влияние на единообразие названий сур, и большинство альтернативных названий больше не используются. Большинство названий сур берутся из ключевого термина или заглавного слова, которое идентифицировало бы суры для тех, кто заучивает их наизусть. Это говорит о том, что названия сур возникли в устной, а не в письменной традиции .

Место Корана в исламе

Для мусульман Коран — это нечто большее, чем Писание или священная литература в обычном для западного мира смысле. Коран занимал и занимает важное место в религиозной и социально-политической жизни арабо-мусульманского мира . Он является основой ислама и первоисточником в вопросах исламского права (фикх) и вероубеждения (‘акида). «Книгоцентризм» ислама выражается в фундаментальном значении Корана как в мусульманском богословии, так и в повседневной жизни мусульман, праве, культе, социально-этической доктрине . Коран также занимал центральное место в богословских дебатах ранних веков; от его богословских положений отталкиваются все направления арабо-мусульманской философии. В некоторых странах государственное и законодательное устройство, уклад общественной жизни строго согласованы с кораническими принципами и нормами .

Согласно исламской доктрине, Коран — последнее Священное Писание, ниспосланное Аллахом; несотворённое Слово Аллаха, существующее предвечно, до начала времён . В 9 веке возникли споры об историчности («извечности» или «сотворённости» во времени) Корана, результатом которых стала проводившаяся в Халифате «инквизиция» (михна). Спор завершился торжеством положения об извечности Корана как воплощении божественного Слова (Логоса), о его небесном архетипе, записанном на «Благохранимой Скрижали» (аль-Лявх аль-Махфуз) .

Вера в Коран наряду с верой во все Священные Писания является одним из шести столпов имана (веры) [2:177; 4:136 …] . Чтение Корана является поклонением (‘ибада). Аяты и суры Корана используются мусульманами в молитвах (намазах) и в мольбе (ду‘а) [2:286].

Согласно исламской догматике, особенностью Корана является его чудесность и неподражаемость (и‘джаз) по форме и содержанию. Представление об ид‘жазе возникло в ходе пророческой деятельности Мухаммада ﷺ . В мекканский период Посланник Аллаха ﷺ призывал своих оппонентов создать «что-либо, подобное» Корану [2:23; 10:38 …] , однако арабы, несмотря на своё красноречие, не смогли привести даже одну суру, подобную Корану. В 8—9 веках тема неподражаемости Корана оказалась в центре не только внутриисламской полемики, но и полемики с иудаизмом и христианством. В ходе неё мусульманскими учёными-богословами было выработано представление о «чудесах» и «знамениях», воспринимаемых чувством (хиссийа) и постигаемых разумом (‘аклийа). Среди аргументов чудесности Корана были и «сообщения о сокровенном» (ах̮бар аль-гайб). Развитие теории и‘джаза шло при активном взаимодействии с филологическими дисциплинами. К началу 11 века определился синтез учения о неподражаемости Корана и теории учения о фигурах и конкретных приёмах построения речи (бади‘). Концепция и‘джаза связана с доктриной о непереводимости Корана. Однако, мусульманские богословы допускали переводы Корана в значении «комментарий» (тафсир) при том условии, что переводом не будет подменяться оригинальный текст .

Грамматика Корана стала стандартом для классического арабского языка, который заменил другие языки на Ближнем Востоке и в Северной Африке. Арабская письменность с некоторыми изменениями была принята персидским, турецким (до 1928 г.), урду и другими языками. Коран значительно повлиял на искусство арабской каллиграфии, став одним из главных декоративных мотивов исламского религиозного искусства и архитектуры. Цитатами из Корана украшаются мечети, школы-медресе и другие публичные здания. Мусульмане носят цитаты из Корана в качестве оберегов, а в своих домах вешают их на стены или ставят на почётное место.

В исламе детально разработан «этикет» (адаб) по отношению к Корану. Перед прикосновением к Священной Книге мусульманин должен совершить ритуальное омовение. При чтении Корана желательно: читать его выразительно по правилам таджвида, прикрыть ‘аврат, обратиться лицом к Кибле и т. д. Коран следует хранить выше других книг, на него нельзя ставить посторонние предметы, проносить в грязные места (туалет, баню и т. д.), небрежно относиться к нему и т. д. Не пригодные для чтения, неканонические экземпляры Корана закапывают в землю, либо сжигают.

Коранические науки

Исламская культура развивала такие дисциплины, изучающие Коран, как: толкование, хронология, история текста, звуковой строй, стилистика, «отменяющие и отменяемые аяты» (насих ва мансух), «обстоятельства ниспослания» (асбаб ан-нузуль), «неподражаемость Корана» (и‘джаз) и т. д., известные как «науки о Коране» (‘улюм аль-К̣ур’а̄н)

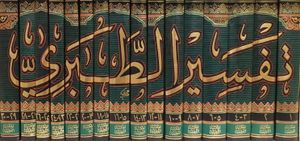

Толкование Корана (тафсир) является одним из важных направлений «науки о Коране» (‘улюм аль-К̣ур’а̄н). Произведения этого жанра сыграли важнейшую роль в становлении, развитии и распространении ислама. Жанр тафсира начал зарождаться в ходе формирования сунны и долго развивался в рамках работ, посвященных жизнеописанию Пророка ﷺ . Со временем стали появляться и специальные комментарии, посвященные толкованию Корана, унаследовавшие уже выработанную процедуру исследования и имеющийся тезаурус. С момента своего возникновения тафсир также стал служить идеологическим оружием в политической борьбе между различными исламскими течениями. Эта борьба привела к расколу исламской общины на сторонников буквального (з̣а̄хир) и «скрытого» (ба̄т̣ин) понимания коранического текста. В контексте этой полемики разгорелись споры о методах толкования Корана, о границах допустимого при поисках «скрытого» смысла. В условиях запрета переводов Корана подробные комментарии на разных языках сыграли важную роль в ознакомлении с Кораном мусульман, не владеющих арабским языком .

Исламская комментаторская традиция изучала Коран с филологической, правовой, философской, богословской и мистической точек зрения. Наиболее известными и авторитетными тафсирами считаются сочинения ат-Табари, Ибн Касира, аль-Куртуби, аль-Алюси, ан-Насафи, ас-Са‘алиби (ум. 1035), аль-Байдави (ум. 1316), Ибн ‘Ашура, а также совместный труд аль-Махалли (ум. 1459) и ас-Суйути (ум. 1505), получивший название «Тафсир аль-Джалалейн». Широко известный в исламском мире тафсир ар-Рази (ум. 1209 ) имеет как антиму‘тазилитскую, так и антизахиритскую направленность, и содержит естественно-научные достижения современной ему эпохи. Наиболее авторитетным из современных тафсиров является «Тафсир аль-Манар» .

Знатоки Корана

Ещё при жизни пророка Мухаммада ﷺ многие мусульмане знали наизусть Коран от начала до конца. Ещё большее количество мусульман знало его частично. В хадисах сообщаются имена 6 лучших знатоков Корана: Убайй ибн Ка‘б

Среди знатоков Корана также были Абу Бакр

Во многих странах устраиваются ежегодные конкурсы чтецов Корана в номинации «хифз» (чтение наизусть) и «тилява» (выразительное чтение с листа).

Переводы

Согласно исламской доктрине Коран непереводим на какой-либо язык, так как иным языком, кроме арабского, невозможно отразить всю глубину богатства Божьего Слова. В культовых целях (например, намазе) его можно читать лишь на арабском. На других языках можно сделать лишь «перевод смыслов» Корана, что фактически является толкованием Корана .

Коран переведён на многие восточные и европейские языки. Первые смысловые переводы Корана на восточные языки появлялись в 9—10 веках по мере распространения ислама. В настоящее время Коран переведён более чем на 60 языков мира .

Русские переводы Корана первоначально осуществлялись с западных языков: с французского — П. Постниковым (1716) и М. И. Верёвкиным (1790), с английского — А. В. Колмаковым (1792), К. Николаевым (1864), современные — Ахмадийским движением (1987 и 1997) и В. Пороховой (1995). Непосредственно с арабского оригинала Коран был переведён Д. Н. Богуславским (1871, опубликован лишь в 1995), Г. С. Саблуковым (1878), И. Ю. Крачковским (1963), М.-Н. О. Османовым (1995) , Э. Кулиевым (2002), Абу Аделем (2008), Ш. Аляутдиновым (2011).

В последнее время появляется всё больше электронных пословных переводов Корана на различные языки. Имеются пословные переводы Корана на английский, русский, азербайджанский, ингушский и другие языки.

Источник статьи: http://ru.quranacademy.org/encyclopedia/article/Quran