Стилистические функции антонимов: определение, типы и примеры

Из школьной программы по русскому языку многие помнят, что существуют слова, обладающие противоположными значениями. Их называют антонимами. Функции, которые они выполняют в тексте, будут рассмотрены в настоящей статье.

Эта информация может оказаться полезной всем людям, интересующимся русским языком и желающим пополнить свои знания о нем. Данные сведения пригодятся и тем, чья работа связана с регулярным написанием большого количества текстов.

Зачем нужны антонимы?

Главная функция антонимов — придать речи разнообразие, сделать ее более яркой и выразительной.

Они нередко входят в состав таких стилистических средств, как теза и антитеза, а также, некоторых других.

Каковы функции антонимов?

Каждая из этих них будет подробно разобрана в отдельном разделе предлагаемой статьи.

Лексические контрасты

Одна из функций антонимов в тексте — это так называемая антитеза (употребление слов с противоположным значением, для создания контраста).

Она, как правило, придает высказыванию иронический или другой, необходимый автору, оттенок.

- Дома новы, но предрассудки стары (Грибоедов).

Здесь великий русский писатель противопоставляет друг-другу внешнее и внутреннее убранство жилищ и низкие душевные качества их обитателей.

Антитеза может быть двух видов:

- Простая. Ее также называют одночленной (состоящей из двух, противопоставленных друг-другу, слов). Приведенный выше пример является прекрасной ее иллюстрацией.

- Сложная. Она также может называться многочленной.

Например, в следующих строках Михаила Юрьевича Лермонтова применяется именно эта функция антонимов.

И ненавидим мы, и любим мы случайно,

Ничем не жертвуя ни злобе, ни любви,

И царствует в душе какой-то холод тайный, Когда огонь кипит в крови.

Сложная антитеза, как правило, состоит из нескольких пар антонимов. Все они служат для выражения общей идеи высказывания.

Отрицание противоположности

Часто бывает, что при описании каких-либо свойств личности человека или характеристик предмета или явления, появляется необходимость исключения противоположного качества во избежание недопонимания. Например, назвав товар недорогим, иногда уточняют, что он, в то же время, не очень дешевый. Такая стилистическая функция антонимов часто служит для выражения явлений, для которых нет точного определения.

Так, в знаменитой песне Владимира Семеновича Высоцкого из фильма «Вертикаль» есть слова:

И не друг, и не враг, а так.

Бард употребляет здесь этот прием, противоположный антитезе. То есть он исключает контрастные качества для описания человека. Это значит, что тот, о ком поется, приходится лирическому герою не другом и не врагом, а чем-то средним. Для обозначения данного явления в русском языке нет определенного слова.

Такая функция антонимов в речи (отрицание контрастного качества) может быть использована, если автор хочет указать на заурядность, обыденность того или иного предмета или явления. Подобный прием пригоден и для выражения безликости, непримечательности литературного героя.

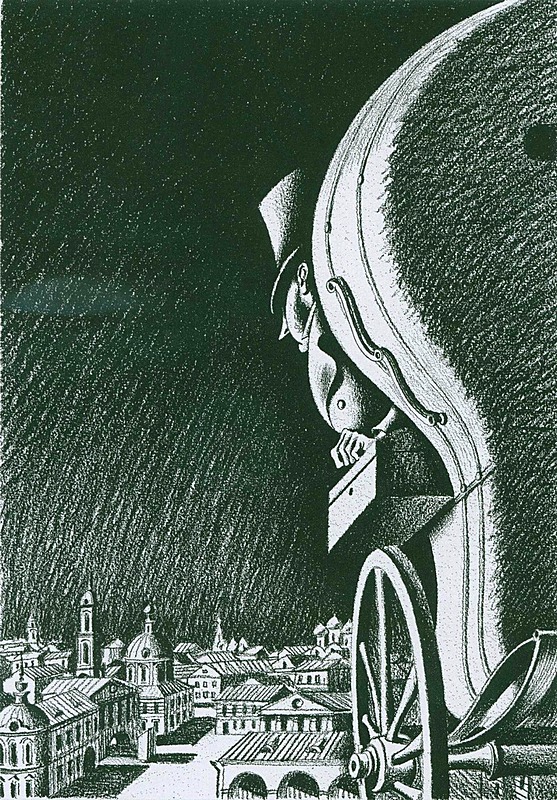

Например, в романе «Мертвые души» Николай Васильевич Гоголь так описывает Чичикова:

В бричке сидел господин, не красавец, но и не дурной наружности, ни слишком толст, ни слишком тонок; нельзя сказать, чтобы стар, однако ж и не так, чтобы слишком молод.

Такое описание создает у читателя образ человека без каких-либо ярких отличительных черт, безликого. Дальнейшее изучение романа подтверждает это предположение. Главный его персонаж — действительно старается не проявлять никаких истинных качеств своего характера. Общаясь с тем или иным помещиком, он всегда пытается показать себя в выгодном свете, говорит и делает только то, чего от него ожидают.

Заданные рамки

На вопрос «каковы стилистические функции антонимов» можно ответить и следующим образом. Они применяются для ограничения временных и пространственных рамок. Как правило, такое их употребление подчеркивает длительность какого-либо действия, большой размер территории или разнообразие чего-либо.

В одном из своих произведений Антон Павлович Чехов писал:

Спят богатые и бедные, и мудрые и глупые, и добрые, и лютые.

Классик русской литературы с помощью антонимов показал в этом эпизоде многочисленность спящих людей.

Оксюморон

Это греческое слово можно перевести на русский язык как «остроумно-глупое». Данное стилистическое средство предполагает одновременное использование несочетаемых понятий для обозначения одного и того же предмета.

Например: женатый холостяк, начало конца. Часто оно применяется для создания комического эффекта. Обязательное условие для такого словосочетания: его элементы должны принадлежать к разным частям речи. Поэтому слова, входящие в эту фигуру речи, можно лишь условно назвать антонимами.

Что такое каламбур?

Комическом эффект может быть достигнут, и если один из антонимов имеет несколько значений. Такой прием называется каламбуром.

Его суть станет понятнее, если это явление рассмотреть на конкретном примере.

В своем романе «Двенадцать стульев» Ильф и Петров так описывают невесту главного героя книги — Остапа Бендера: «Молодая была уже немолода». Подлежащее «молодая» здесь употреблено в значении «невеста», но оно может означать и лицо достаточно юного возраста.

Поэтому его сочетание с прилагательным «немолода» придает фразе комический характер.

Наиболее распространенные ошибки

В приведенных выше примерах функции антонимов ясны. Их применение оправдано. Но бывают случаи, когда неуместное их использование приводит к стилистическим ошибкам.

Вот некоторые рекомендации, соблюдение которых поможет избежать таких погрешностей.

1. Попытайтесь не допускать употребление антонимов, если они являются препятствием к пониманию высказывания, затрудняют постижение смысла.

Например, их использование во фразе «это платье самое дешевое из дорогих», является стилистической ошибкой.

2. Не следует допускать и наличия несовместимых понятий, как например, в предложении «Дорога была гладкая, но бугристая». Два определения, использованные здесь, плохо сочетаются друг с другом.

Типы антонимов

Функции антонимов и их примеры, встречающиеся в произведениях русских писателей, были приведены в предыдущих разделах статьи. Теперь следует сказать несколько слов об их видах.

Итак, антонимы бывают:

- Контрарные — противоположные понятия. Между такими парами антонимов может существовать промежуточное звено. Например: Хороший-средний-плохой.

- Контрадикторные — противоположности, между которыми не может быть переходного звена. Например, ложь и истина.

- Конверсивные — это слова, которыми могут быть описаны ситуация или объект, при их рассмотрении с разных точек зрения. Так, одна и та же партия в теннис может восприниматься и как проигрыш, и как победа. Выбор подходящих слов зависит от того, кто из соперников будет описывать данную ситуацию. Иначе говоря, реверсивные антонимы служат для описания одного и того же объекта различными субъектами.

- Векторные — такие антонимы служат для обозначения одного и того же явления, предмета, действия и так далее, в зависимости от его направленности. Например: вход и выход.

- Парадигматические — те понятия, которые противопоставляются друг-другу в контексте какой-либо философской концепции: земля — небо, тело — душа и так далее.

Функции синонимов и антонимов

В данной статье нельзя, хотя бы кратко, не коснуться еще одной темы. Ее можно определить так: «Типы и функции синонимов и антонимов».

О первом из названных явлений уже было сказано достаточно много. Поэтому, имеет смысл перейти ко второму.

Итак, синонимы — это категория, противоположная антонимам. Так называются слова или выражения, значение которых совпадает. Они бывают следующих видов:

- Полные — взаимозаменяемые слова, имеющие одинаковую стилистическую окраску. Например, лингвистика и языкознание.

- Семантические — они отличаются оттенками значений. Например: говорить и заявлять. Первое — более нейтральное, второе предполагает произнесение речи с определенной степенью эмоциональности.

Главная функция синонимов — дополнение друг-друга, уточнение смысла, представление наиболее полной картины описываемых событий.

Заключение

И синонимы, и антонимы являются прекрасным средством для того, что бы придать речи разнообразие. Текст становиться гораздо интереснее и ярче, если в нем присутствуют стилистические средства. Это касается устной, как так и письменной речи (всех стилей). Поэтому в данной статье была представлена информация о синонимах и антонимах, их типах и функциях.

Источник статьи: http://fb.ru/article/476524/stilisticheskie-funktsii-antonimov-opredelenie-tipyi-i-primeryi

Билет 12. Антонимы, типы антонимов и их функции в речи

Антонимы — это слова одной части речи, различные по звучанию и написанию, имеющие прямо противоположные лексические значения, например: «правда» — «ложь», «добрый» — «злой», «говорить» — «молчать».

1. Разнокорневые. Этот тип антонимов наиболее представителен. Противоположные значения являются принадлежностью этих слов в целом (например, высокий – низкий, жар – холод, догонять – отставать и др.). Противопоставляются как антонимы и некоторые предлоги (например, за и перед (за шкафом – перед шкафом), в и из (в комнату – из комнаты).

2. Однокорневые. У них значение противоположности выражается не корневыми частями слов, а аффиксальными морфемами. Антонимия возникает на противопоставлении приставок (например, при- и у- (приходить – уходить), в- и с- (влезать – слезать), либо как результат употребления отрицательных приставок, придающих слову противоположный смысл (например, грамотный – неграмотный, вкусный – безвкусный, военный – антивоенный, революция – контрреволюция и др.).

3. Контекстные (или контекстуальные) антонимы – это слова, которые в языке не противопоставлены по значению и являются антонимами только в тексте: Ум и сердце – лед и пламень – вот основное, что отличало этого героя.

4. Энантиосемия – противоположность значения одного и того же слова. Иногда антонимичными могут быть не отдельные слова, а разные значения одного слова (например, слово бесценный, означающий: 1. имеющий очень высокую цену (бесценные сокровища). 2. не имеющий никакой цены (купил за бесценок, т.е. очень дешево). Слово блаженный, означающий: 1. в высшей степени счастливый (блаженное состояние). 2. глуповатый (более раннее значение юродивый).

5. Соразмерные (имеющие противоположные действия: подниматься – опускаться, толстеть – худеть) и несоразмерные (некому действию противопоставляется бездействие: уехать – остаться, зажигать – тушить).

6. Языковые (существуют в системе языка: высокий – низкий, правый – левый) и речевые (образуются в речевых оборотах: бесценный – грош цена, красавица – кикимара болотная);

1. Основная стилистическая функция антонимов — это лексическое средство для построения антитезы. П: И ненавидим мы, и любим мы случайно.

2. Противоположен антитезе прием, который заключается в употреблении антонимов с отрицанием. Он используется для того, чтобы подчеркнуть в описываемом предмете отсутствие четко выраженного качества. П: Она была не хороша, не дурна собою

3. Антонимия лежит в основе оксюморона (от греч. oxymoron ‘остроумно-глупое’) — стилистической фигуры, которая создает новое понятие соединением контрастных по значению слов. П: Тень несозданных созданий колыхается во сне. Словно лопасти лотаний на эмалевой стене (Брюсов).

4. Антонимы используются для подчеркивания полноты охвата изображаемого – нанизывание антонимических пар. П: В мире есть добро и зло, ложь и правда, горе и радость.

Анафразис – использование одного из антонимов, в то время как надо использовать другой: откуда, умная, бредешь ты, голова? (обращение к ослу). Антонимические пары должны составляться логично.

Омонимия, виды омонимов. Паронимы. Парономазия. Функции омонимов и паронимов в речи.

Омонимы — это слова одной и той же части речи, одинаковые по звучанию и написанию, но разные по лексическому значению, например: бор — “сосновый лес, растущий на сухом, возвышенном месте” и бор — “стальное сверло, употребляемое в зубоврачебном деле”.

Виды омонимов.

Различают полные и частичные омонимы. Полные омонимы принадлежат к одной части речи и совпадают во всех формах, например: ключ (от квартиры) и ключ (родник). А частичные омонимы — это созвучные слова, одно из которых целиком совпадает лишь с частью форм другого слова, например: такт (в значении “проиграть последний такт”) и такт (в значении “правила приличия”). Слово со вторым значением не имеет формы множественного числа.

Паронимы(от греч. para «возле, рядом» + onyma «имя») — слова, схожие по звучанию, близкие по произношению, лексико-грамматической принадлежности и по родству корней, но имеющие разное значение. Паронимы в большинстве случаев относятся к одной части речи. Например: одеть и надеть, абонент и абонемент, мудреть и мудрить. Иногда паронимы также называют ложными братьями.

Явление парономазии (из гр. para — возле, onomazo — называю) заключается в звуковом подобии слов, имеющих разные морфологические корни (ср.: нары — нарты, лоцман — боцман, кларнет — корнет, инъекция — инфекция). Как и при паронимии, лексические пары при парономазии принадлежат к одной части речи, выполняют в предложении аналогичные синтаксические функции. У таких слов могут быть одинаковые приставки, суффиксы, окончания, но корни у них всегда разные. Кроме случайного фонетического сходства, слова в подобных лексических парах нечего общего не имеют, их предметно-смысловая отнесенность совершенно различна.

Парономазия в отличие от паронимии не носит характера закономерного и регулярного явления. И хотя в языке есть немало сходных в фонетическом отношении слов, сопоставление их как лексических пар является результатом индивидуального восприятия: один увидит парономазию в паре тираж — типаж, другой — в тираж — мираж, третий — в тираж — витраж. Однако паронимия и парономазия близки с точки зрения употребления в речи сходных по звучанию слов.

Использование омонимов и паронимов в речи

(Омонимы). Как и многозначные слова, омонимы употребляются во взаимоисключающих друг друга сильных позициях. Это позволяет реализовать основную семантическую функцию омонимов — дифференцировать различные по значению и совпадающие по звуковым оболочкам слова. Так как эти слова не связаны по смыслу, не мотивированы, сила их взаимного исключения в тексте значительно больше, чем. у значений (ЛСВ) многозначного слова.

Контактное употребление омонимов в тексте или даже их «наложение», полное «слияние» в одной форме реализует определенные стилистические функции, являясь средством создания каламбура, образного столкновения разных смыслов, подчеркнутой экспрессии : Взять жену без состояния — я в состоянии, но входить в долги для ее тряпок я не в состоянии (П.); Платя свой долг, ты тем самым его выполняешь (Козьма Прутков) . Выразительность лозунга Миру — мир\ подчеркнута употреблением омонимов.

Паронимы могут быть использованы в речи в качестве средства выразительности.

Часто авторы ставят паронимы рядом, чтобы показать их смысловые отличия при кажущемся подобии: Любой человек, поскольку он живет в обществе, – гуманитарий в том смысле, что объясняет, корректирует, оценивает свое и чужое практическое и теоретическое поведение в категориях гуманитарного (не обязательно, к сожалению, гуманного) мышления. (В. Ильин, А. Разумов); Вот так оно бывает, когда доверие путают с доверчивостью. (Я. Дымский).

Столкновение паронимов может быть использовано для выделения этих слов, что усиливает выражаемые ими значения: Написал деловое и дельное письмо Валерьяну (Л.Толстой).

Итак, умелое употребление паронимов помогает правильно и точно выразить мысль, раскрывает большие возможности русского языка в передаче тонких смысловых оттенков.

Источник статьи: http://megaobuchalka.ru/2/37614.html