Поиск ответа

| Вопрос № 305902 |

Здравствуйте! У меня вопрос по поводу употребления кавычек в названиях станций. Я всегда думала, что они обязательны, а тут узнала, что якобы в названии станций метро и МЦД их нужно ставить (метро «Комсомольская», «Нахабино»), а в названий железнодорожных станций — нет. Мне это кажется странным. При перечислении тогда будет выглядеть: станция «Одинцово» (МЦД), станция Голицыно (не МЦД), станция «Кунцево» (МЦД)? Есть справочник, где это зафиксировано, можете подсказать? Заранее спасибо. С уважением, Наталья.

Ответ справочной службы русского языка

Написание названий железнодорожных станций и станций метрополитена было регламентировано давно. В полном академическом справочнике «Правила русской орфографии и пунктуации» под ред. В. В. Лопатина сформулировано правило:

« В названиях железнодорожных станций, вокзалов, аэропортов и т. п. с прописной буквы пишутся все слова, кроме родовых обозначений, напр.: станция Москва- Пассажирская, Казанский вокзал, аэропорты Шереметьево, Внуково.

Названия станций метро, остановок наземного городского транспорта заключаются в кавычки (в текстах, но не на картах и схемах); с прописной буквы пишется первое (или единственное) слово таких названий, а также все те слова, которые пишутся с прописной буквы в составе соответствующих топонимов, напр.: станции метро «Александровский сад», «Октябрьское Поле», «Проспект Мира»; остановки «Никитские Ворота», «Улица Лесная», «Школа», «Детская поликлиника» » (§ 175).

Эта норма сформировалась вследствие того, что названия железнодорожных станций часто совпадают с названиями населенных пунктов, указывая одновременно и на станции и на населенные пункты, имена которых в кавычки не заключаются. Условных названий, которые по общему правилу можно было бы писать в кавычках, немного.

Большинство названий станций метро условны, часто они образуются от названий внутригородских объектов. Такие названия удобнее писать в кавычках. (Подробнее о кавычках в названиях железнодорожных станций и станций метро можно прочитать в статье В. М. Пахомова «Не забудь… станция Луговая»).

Когда появилась сеть МЦД, возник вопрос о кавычках в названиях станций. Было принято написание в кавычках по аналогии со станциями метро.

Здравствуйте, уважаемая Справочная Служба портала gramota.ru. Вы ответили на вопрос № 304927 следующим образом, что, мол, правильно писать «коронавирус», так как написание совпадает с языком-источником. Что это за язык? К примеру, в английском языке слово «storm” при переводе на руский выглядит, как «шторм», а не «сторм». Лично я считаю, что правильнее было бы писать «короновирус» (коронообразный, в форме короны, мы же не говорим «коронаобразный») или «корона-вирус» (не изменяем букву «а» на «о», поэтому и пишем через дефис; к сравнению: « Москва- река»). Вообще, данный термин очень свеж и требуется время, чтобы окончательно определиться с написанием. Допускаю также написание латиницей «coronavirus”, но ни в коем случае «коронавирус». Заранее спасибо за ответ.

Ответ справочной службы русского языка

Слово коронавирус, как многие медицинские термины, было заимствовано из медицинской латыни. Сначала оно использовалось только в узкой профессиональной сфере, естественно в форме наиболее близкой к источнику – с гласной а на конце первой части. Написание коронавирус прочно закрепилось. Попав в общелитературный язык из-за пандемии, слово коронавирус, конечно, стало испытывать колебания. Многие носители русского языка, незнакомые с латинским термином, переосмыслили словообразовательные связи и структуру слова и восприняли конечную гласную первой части как соединительную. В русском языке в качестве соединительных гласных в основном (но не исключительно) используются о и е. Интуитивно многие стали писать короновирус. Однако термин попал в академический орфографический словарь несколько лет назад, он был зафиксирован с этимологически мотивированной гласной а. И надо сказать, в СМИ термин писали и пишут в соответствии со словарной рекомендацией, отступления встречаются редко. Оснований менять написание сейчас нет.

Здравствуйте! Склоняется ли название города в данном контексте: «Экскурсия в Москву-сити»?

Ответ справочной службы русского языка

Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, склоняется ли Москва- Сити? И как правильно писать, в кавычках или без?

Ответ справочной службы русского языка

Орфографический словарь

Здравствуйте! Как правильно: — канал « Москва- Волга»; — канал Москва- Волга; — канал Москва — Волга?

Ответ справочной службы русского языка

Верно: канал имени Москвы (канал Москва — Волга).

Здравствуйте, правильно написано предложение?: Москва- столица нашей Родины

Ответ справочной службы русского языка

Верно с тире (с отбивкой пробелами): Москва — столица нашей Родины.

Добрый день! Московский международный деловой центр « Москва- Сити» склоняется или нет? Спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как правильно — «к Москве-реке» или «к Москва- реке» ?

Ответ справочной службы русского языка

Оба варианта возможны, однако строгой литературной норме отвечает вариант со склоняемой первой частью.

Здравствуйте! Можно ли писать Фонтанка-река по аналогии с Москва- рекой?

Ответ справочной службы русского языка

Можно, но на практике так не пишут.

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как правильно говорить: на Москва- реке или на Москве-реке? И, если можно, объясните, почему именно так, а не иначе. Заранее спасибо!

Ответ справочной службы русского языка

Склоняются обе части в наименовании Москва- река: Москвы-реки, на Москве-реке и т. д. В разговорной речи встречаются случаи несклоняемости первой части: за Москва- рекой, на Москва- реке и т. д. Но такое употребление не соответствует строгой литературной норме.

Ответ справочной службы русского языка

Склоняются обе части в наименовании Москва- река: Москвы-реки, на Москве-реке и т. д. В разговорной речи встречаются случаи несклоняемости первой части: за Москва- рекой, на Москва- реке и т. д. Но такое употребление не соответствует строгой литературной норме.

Как правильно пишется название района Псковской области: Струго-Красненский или Стругокрасненский район? И почему словари фиксируют написание Струги-Красные, тогда как на дорожных указателях, например, пишется Струги Красные? В чём причина дефисного написания названия посёлка?

Ответ справочной службы русского языка

Орфографически правильно дефисное написание: Струги-Красные. Правило звучит так: пишутся через дефис названия, представляющие собой сочетание существительного с последующим прилагательным. Ср.: Петропавловск-Камчатский, Гусь-Хрустальный, Переславль-Залесский, Москва- Товарная (станция). Раздельное написание на дорожных указателях ошибочно.

Что касается написания прилагательного, то и оно пишется через дефис: струго-красненский (правило: пишутся через дефис прилагательные, образованные от пишущихся через дефис имен собственных, ср. санкт-петербургский от Санкт-Петербург, ленинск-кузнецкий от Ленинск-Кузнецкий ). Обе части прилагательного пишутся с прописной, если оно начинает собой составное географическое или административно-территориальное название: Струго-Красненский район.

Добрый день! Как правильно сказать:»Прогулка по Москва- реке или по Москве-реке?»

Ответ справочной службы русского языка

Нужно брать в кавычки название железной дороги » Москва- Санкт-Петербург»?

Ответ справочной службы русского языка

Кавычки не требуются, между названиями городов следует поставить тире с пробелами: железная дорога Москва — Санкт-Петербург.

Срочно!

Употребимо ли вместо сочетания » Москва- река» река Москва?

Ответ справочной службы русского языка

Источник статьи: http://new.gramota.ru/spravka/buro/search-answer?s=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0-

Как был построен канал имени Москвы

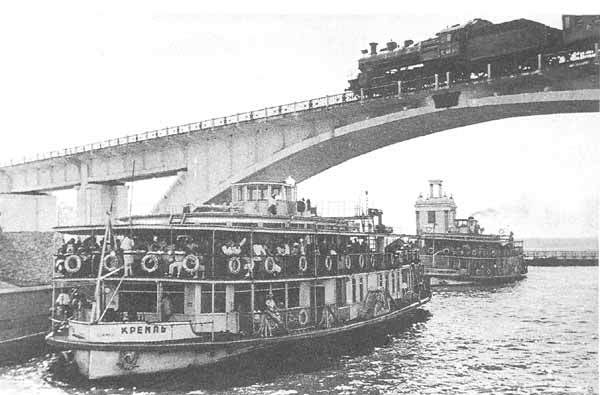

15 июля 1937 торжественное открытие Канала имени Москвы, соединившего реки Москву и Волгу. Этот канал сделал столицу портом пяти морей, обеспечил водой миллионы москвичей на поколения вперед, связал по воде две столицы. Идея появилась еще при Петре I, а реализована была руками узников Дмитровлага.

К 1930-ым годам недостаток водоснабжения Москвы стал очевиден даже с набережных Москвы-реки — ее можно было перейти вброд в районе кремлевской стены. Ходынского, Преображенского, Андреевского, Артезианского, Мытищинского и Рублевского водопроводов едва хватало. Они давали 15 млн ведер в сутки, что при населении в 3 млн и развивающейся промышленности было категорически мало. Засушливым летом водоснабжение ограничивалось.

В 1931 году было принято такое решение ЦК: «. Необходимо коренным образом разрешить задачу обводнения Москвы-реки путем соединения ее с верховьем реки Волги, Госплану и Наркомводу приступить немедленно к составлению проекта этого сооружения с тем, чтобы уже в 1932 году начать строительные работы по соединению Москвы-реки с Волгой».

Главная проблема, которая стояла перед всеми гидрологами, обращавшимися к теме соединения Москвы с Волгой, была Дмитровская возвышенность — она на 60 метров выше уровня Москвы реки. Инженеры решили, что прокопать такой глубокий канал, да еще больше ста километров в длину, невозможно. Надо пустить воду поверху — создать своего рода водяной мост — от Строгино до Дубны, на который поднять воду из рек, а для этого перегородить Волгу плотиной у устья Дубны — деревни Иваньково. Так появилось Иваньковское водохранилище — «Московское море», откуда часть воды пошла по старому руслу, а часть повернула в искусственное русло — к Москве-реке.

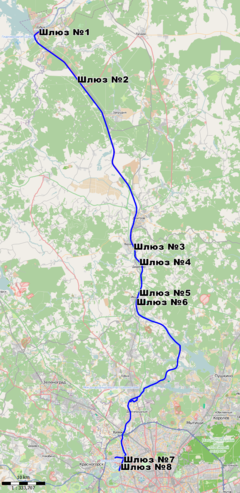

Для того, чтобы понять масштаб работ, потребовавшихся для реализации такого проекта, несколько цифр. Было построено 240 гидростроительных объектов: шлюзы, плотины, водохранилища, гидроэлектростанции, три порта и множество пристаней. Все любимые москвичами искусственные озера: Икшинское, Учинское, Пяловское, Пестовское, Клязьминское и Химкинское — появились тогда.

Побочными проектами стали шоссейные и железные дороги, мосты, развязки, тоннели, в том числе всем известный Тушинский. Самым передовым на тот момент из этих объектов стал железнодорожный мост Рижской железной дороги. Его пролеты тогда были рекордными по длине в СССР и уступали лишь мосту в Испании через реку Эсла. Копали русло 200 экскаваторов — невиданное ни на одной стройке мира количество. Поезда одновременно могли доставлять 50 тысяч тонн груза, было вырыто 200 млн кубометров земли и залито 7 млн тонн бетона.

Но основной рабочей силой на строительстве были узники ГУЛАГа. Вот строчки из «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына: «Говорят, за зиму с 1931 на 1932 г. вымерло около 100 тысяч человек. Это на Беломорстрое, а канал Москва-Волга строился в два раза дольше по сравнению с Беломорско-Балтийским каналом, и можно себе представить, сколько же наших соотечественников покоятся на берегах этого канала». Рабочих готовили на месте, на курсах, организованных в Дмитрове недалеко от стройки. Там оперативно готовили специалистов 43 специальностей. Почти 290 000 человек закончили эти курсы до 1936 года. Из-за недостатка кадров, заключенных ГУЛАГа, имевших специальность, ставили не ответственные работы. После окончания строительства было решено освободить 55 000 человек за ударную работу, но тех, кто сидел по политической 58-ой статье, это не коснулось — они поехали дальше, на другие каналы.

Работы были закончены весной 1937 года. 23 марта Волгу перекрыли: полностью на три минуты, а затем постепенно поднимали щиты плотины, чтобы вода отправлялась по старому руслу, одновременно наполняя и задуманное водохранилище. Спустя две недели Московское море заполнилось, и воду пустили в сторону Москвы. К 17 апреля канал был наполнен, уровень Москвы-реки повысился на три метра, в майские праздники первые пассажирские пароходы прошли по каналу до Кремля. Интересно, что канал до 1947 года не имел названия, а получил его в честь 800-летия столицы. Говорят, что в отличие от других подобных сооружений, московский канал не сильно попортил экологическое состояние Подмосковья, а местами даже наоборот. Вот только периодически на его берегах размывает массовые захоронения погибших заключенных.

Найдены дубликаты

Этот канал сделал столицу портом пяти морей, обеспечил водой миллионы москвичей на поколения вперед, связал по воде две столицы.

Очередное злодеяние Сталина.

В качестве справки приводить слова гражданина Набрехушкина странно, это как Романы Дюма.

никогда не понимал как у светоча в башке одновременно уживалось «рабочих не хватало» и «за зиму уморили 100000 человек»

поэтому и не хватало, уморили же

ага, если я начальник на производстве, и с меня требуют выполнение плана, то самое разумное в этом случае — начать гробить своих подчиненных, так план 146% выполнится.

Шикарно же! Мне еще пассаж про размываемые захоронения понравился.

83 года выше уровня Волги

Многие слышали это название, но не многие интересовались историей создания этого поистине великого проекта. Вдумайтесь только — в 30х годах, когда не было всем привычных гидромашин, экскаваторов и прочей привычной сейчас механизации, создать такой каскад сооружений, который на протяжении почти полутора сотен километров соединит в конечных точках реки Волга и Москва.

В свое время я жил в Ульяновске и рассказывал уже про одно гидросооружение под названием Ульяновская дамба в рассказе «58 лет ниже уровня Волги». Так уж сложилось, что сейчас живу на другом не менее великом сооружении. Но обо всем по-порядку…

Можно рассказывать много про то, как все это в целом строилось, как выкапывали лопатами и вывозили тачками сотни тысяч тонн грунта. Но на самом деле я хотел рассказать всего об одном участке канала, который примыкает к Москва-реке — так называемая «Глубокая выемка». Хотя и придется углубиться немного в историю. Ну как без нее? Без нее рассказ будет совсем неполным. Краткая история создания канала им.Москвы — столица начинала умирать в жажде. Река Москва просто не могла обеспечить водой то количество жителей и производственных комбинатов, которое уже в 30х годах двадцатого столетия уже было в столице. Тогда и появился амбициозный план — соединить полноводную Волгу и Москву каналом, что бы обеспечить водой все прибывающее население и разрастающуюся промышленную зону. Канал соединил Волгу от Иваньковского водохранилища близ города Дубна с рекой Москва в районе современных Химок. Мало того — канал должен был стать не просто самотечным, когда вода течет сама по себе, а практически полностью энергетическим. То есть вода из Волги поднимается насосами в четырех участках на высоту в 8 метров и еще в одном на 6 метров и только спустя километры течет уже сама.

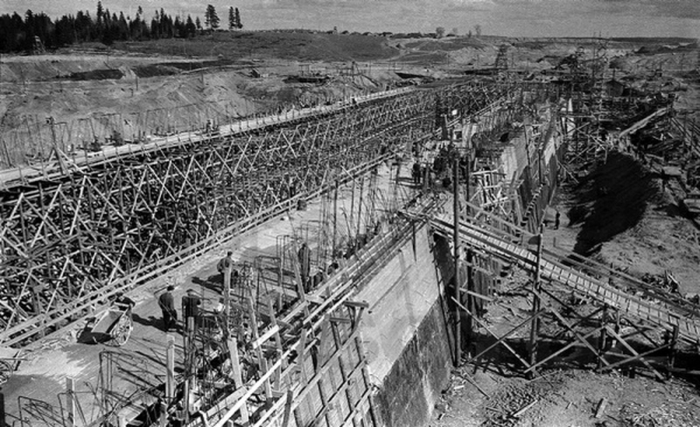

Был на всем канале один участок, который назвали Глубокая выемка. Находится он в черте города Долгопрудный. Почему Глубокая? Сейчас попробую объяснить в деревенских понятиях. Представьте себе 6 километров трассы, которую просто надо раскопать на глубину двадцать два с половиной метра! Причем это надо сделать в грунте, который насыщен плывунами (грубо — жидкая земля, которая может в любой момент сдвинуться в образовавшуюся пустоту). И начинали копать все это лопатами, вывозили тачками вручную. Кто-то хоть раз копал яму метра два глубиной? Представьте себе пару миллионов таких ям.

Копать начали в 31м году. К 33му смогли снять и вывезти примерно от двух до четырех метров земли. Только в 33м начали появляться первые экскаваторы. Паровые, на дровах или угле. Передвигавшиеся по специально проложенным полотнам, иногда обрушивающимся и заваливающим ранее выкопанное.

Более того — экскаваторы собирали со всей страны и они были иностранного производства. В стране просто не производились на то время экскаваторы такой мощности. Буквально за год в Коврове было построено производство требуемых экскаваторов, которые сразу направлялись на Глубокую выемку. Но вывозился грунт по-большей части все так же на тачках силами заключенных специально созданного для строительства канала Дмитлага. Спустя какое-то время начали прокладывать рельсы и загонять паровозами вагоны для вывоза грунта, но постоянные осыпи и обвалы обрушивали пути вместе с вагонами и паровозами. Плюс плывуны, о которых я уже писал выше. Историкам известна одна из страшных аварий, когда прорвавшийся плывун снес и экскаваторы, и составы вместе с рабочими, селевой поток заполнил все только что выкопанное русло и пришлось всю работу начинать практически заново.

Но тем не менее работы не прекращались ни днем, ни ночью. Каждые 5 минут из Глубокой выходил гружёный состав. Для перевозки было оборудовано 64 км железнодорожных путей со 105 стрелками. Воду, собиравшуюся во время строительства в котловане, откачивали 3 основные насосные станции и 34 вспомогательные.

С Глубокой выемкой связана история посещения ее высочайшей комиссии во главе с И.Сталиным:

«4 июня 1934 года Глубокую выемку посетила высочайшая делегация во главе с И.Сталиным. Его сопровождала свита – Л.Каганович, К.Ворошилов, В.Куйбышев, Г.Ягода и А.Жданов. Для вождя и гостей была построена специальная деревянная лестница, чтобы они не повредили себе конечности или не сломали шею при спуске в глубокий котлован. С этим посещением связана достоверная история. Заканчивая осмотр стройплощадки, длившийся целых 40 минут, Сталин заметил, что многие каналоармейцы (то есть заключённые) работают без обуви и немедленно приказал в течение двух часов их обуть. А людей, ответственных за снабжение, расстрелять. Ответственных расстреляли, зэков обули.»

По преданиям историков это и есть та самая лестница. Запомните этот поворот Глубокой выемки, он будет еще присутствовать на дальнейших фото.

Но мало было выкопать канал, надо было еще и защитить его от разрушения водой. Привозили камни с БАМа, высаживались деревья и кустарники на всем протяжении выемки. Это тысячи составов камней, десятки тысяч (если не сотни) кустов и деревьев. Попутно конечно прославляли Партию и Ленина. Сейчас эта надпись давно заросла травой.

Что бы защитить от возможного прорыва плывуна и перекрытия землей канала был сделан обводной канал, выстроены заградворота, которые могли перекрыть подачу волжской воды и освободить зону обрушения для ликвидации возможной аварии. Они естественно в рабочем состоянии и готовы в любой момент перекрыть канал. Вот так выглядит сейчас одно из сооружений заградворот. Их кстати легко можно найти на тех же Яндекс.картах.

Это же не стальные фермы и лайер. Это бревна! Так строились шлюзы и другие гидросооружения.

Заполнение канала началось весной 36го года, а через год по каналу прошли первые суда… Это был реально праздник для страны. Когда по каналу шли первые пароходы (паро, еще не теплоходы) люди стояли на берегах и мостах и приветствовали их.

Канал. Глубокая выемка. Уже разросшийся кустарник и деревца. Не знаю, какого года это фото.

И вот уже много лет канал как будто и всегда был на этом месте. Фото с другой точки за поворотом. Примерно там, где стоит мой дом. Выйти, пройти 100 метров и ты на канале.

А следующее фото практически с той же точки, о которой я писал выше. Вот как раз там за деревьями самый первый уголок — это виднеется мой дом.

И сейчас, в наше время, сидя на склоне (желательно, когда идут большие четырехпалубные речные теплоходы) я никак не могу представить, как это все было построено почти век назад такими же вот руками. И это я еще не рассказал про каскад шлюзов, про гидроэлектростанции, про поднимающие воду на десятки метров насосные, про водохранилища и судоходный канал. Надеюсь расскажу и про это. )

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/kak_byil_postroen_kanal_imeni_moskvyi_5252031