Признаки глагола и прилагательного у причастия — правило

Выполняя морфологический разбор, необходимо знать признаки глагола и прилагательного у причастия. Эта тема изучается по школьной программе в шестом-седьмом классах. О том, как не запутаться, анализируя причастие, расскажем подробнее.

Трудная часть речи

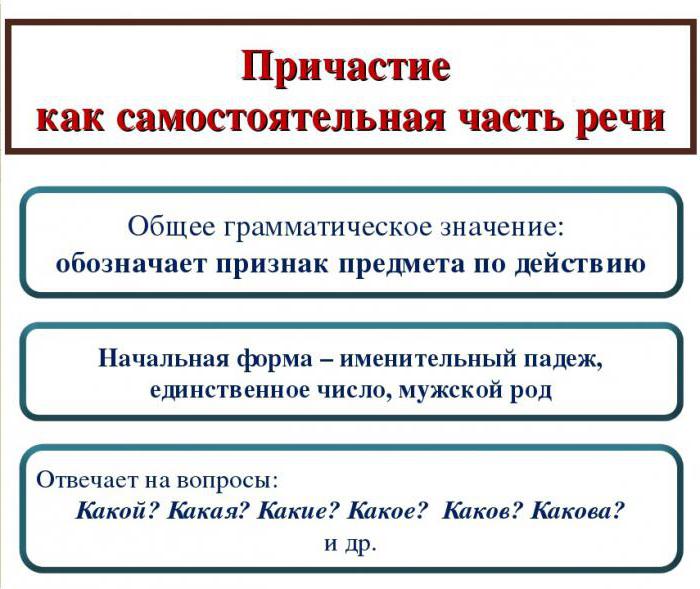

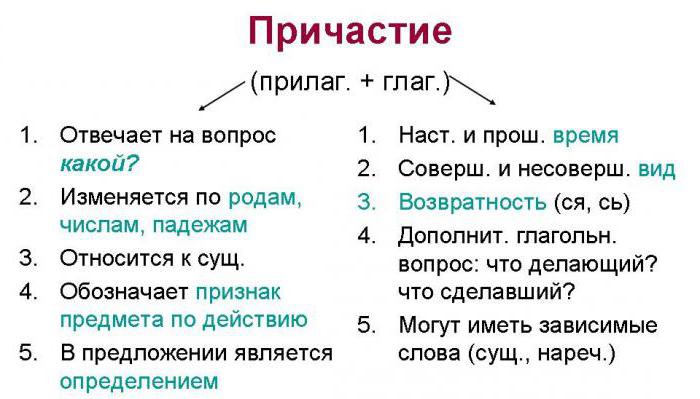

Для начала необходимо разобраться, что же такое причастие. Единого мнения на этот счет не существует. Мнения лингвистов разделились. Одни считают, что это глагольная форма, поскольку именно действие – основное его значение. Но нельзя отрицать и его внешнего сходства с именем прилагательным. Они отвечают на один и тот же вопрос, имеют общую систему склонения, схожие личные окончания. Поэтому мы можем смело утверждать, что причастия имеют признаки глагола и прилагательного.

Другие языковеды говорят о том, что наличие целого ряда признаков дает право называться ему самостоятельной частью речи. И те, и другие по-своему правы. Действительно, причастие вызывает много споров. Например, возможность вступать в причастный оборот говорит о его самостоятельности. Но при этом прямая зависимость от глагола не дает назвать его самостоятельным в полной мере.

Признаки глагола и прилагательного у причастия

Правило, регламентирующее, какие черты эта форма взяла от других частей речи, несложное.

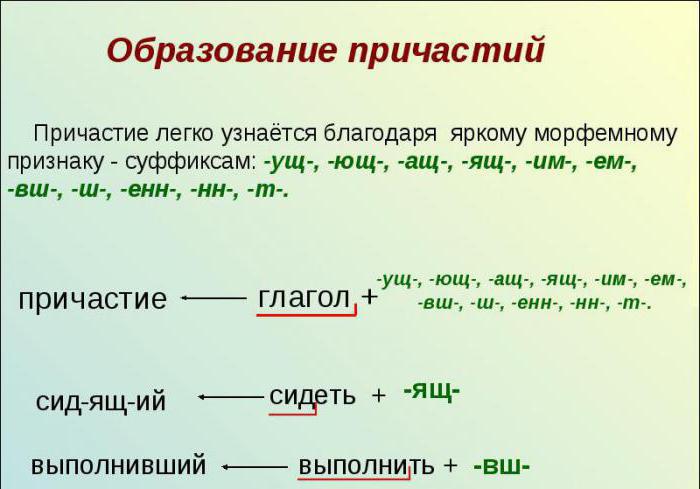

Первое, что стоит знать, это происхождение причастия. Исторически оно восходит к глаголу и имеет с ним ряд общих признаков. Они очень тесно взаимосвязаны. Например, от глаголов несовершенного вида мы можем образовать только причастия этого же вида (прочитать (сов.в.) – прочитавший (сов.в.).

У самой глагольной формы категории спряжения нет. Тем не менее, она очень зависит от него. Например, правописание суффиксов причастий напрямую от него зависит. Глаголы первого спряжения дают суффиксы –ущ и –ющ: ) бежать (1 спр.– бегущий, строить (2 спр.) – строящий.

Что касается страдательных причастий, то здесь будет писаться – ом(ем) от 1 спр.: влечь – влекомый, занимать – занимаемый. От глаголов 2 спр. Образуется суффикс –им: зависеть – зависимый.

Как видим, связь этих двух частей речи неразрывна, и потому рассматривается причастие как особая форма глагола.

Признаки прилагательного тоже нельзя не заметить. Во-первых, это внешнее сходство. Самой распространенной ошибкой школьников считается неумение по внешнему виду отличить одно от другого. Главное – помнить, что причастие всегда образуется только от глаголов, но внешнюю оболочку берет у им.прил.

Во–вторых, оба они отвечают на вопрос «какой?» и имеют практически одинаковые окончания. Например: красивЫЙ – прочитаннЫЙ, желтУЮ – напечатаннУЮ.

В-третьих, у них общая синтаксическая роль – оба являются в большинстве случаев определениями.

Нам удалось выяснить, какие признаки глагола и прилагательного у причастия. Подробнее стоит остановиться на каждом из них.

В видовые отношения причастия вступают точно так же, как и глаголы.

В русском языке их две разновидности: совершенный и несовершенный. Определить их нетрудно. Стоит лишь задать вопрос к самому причастию или к глаголу, от которого они образованы.

Например: плавать – что делать? (нес.в.) – плавающий — что делающий? (нес.в.); поговорить – что сделать? (сов.в.) – поговоривший — что сделавший? (сов.в.)

На самом деле, необходимо помнить один простой прием: если вопрос к глаголу или причастию начинается с буквы «С», то вид будет совершенный.

Возвратность

Следующим признаком, который причастие взяло от глагола, является возвратность. Определить его несложно. Если в слове имеется суффикс –ся или его вариант –сь, то такую форму назовут возвратной. Например: смеющийСЯ – возвр, плавающий – невозвр.

Теперь, когда мы помним, что причастие обладает признаками глагола и прилагательного, стоит сказать, что и эта категория к у них изменяется по общему правилу. Если глагол возвратный, то и его форма обязательно сохранит эту особенность. Если у него не будет суффикса –ся, то и у причастия он не появится. Если это правило не соблюдать, то в противном случае получится неправильно образованная форма. Согласитесь, слова вертевший и вертевшийся имеют абсолютно разное значение. В первом случае к причастию требуется дополнение, например: вертевший кого-то (что-то). Во втором же действие возвращается на себя, поэтому его лицо выполняет самостоятельно.

Помните, что –ся исторически происходит от местоимения себя. Поэтому все причастия с этим значением называют возвратными.

Время

Нам удалось детально разобрать некоторые признаки глагола и прилагательного у причастия, но это еще не все. Следующей мы рассмотрим категорию времени.

Причастие, как и глагол, имеет несколько его форм. Настоящее и прошедшее время можно определить не только по смыслу и вопросу, а также и по суффиксу.

Если перед нами причастие с суффиксами –ущ, -ющ, -ащ, -ящ, -ом, -ем, -им, то оно передает действие, происходящее в данный момент. Например: поющий, говорящий, влекомый, повторяемый, гонимый. Можно подставить к каждому из них вспомогательное слово «сейчас».

Когда же мы видим причастия с суффиксами -вш, -ш, -енн, -т, нн, то в таком случае они обладают категорией прошедшего времени. Например: игравший, росший, принесенный, перемолотый.

Категорией будущего времени эта глагольная форма не обладает.

На этом постоянные (то есть те, которые нельзя изменить) признаки глагола и прилагательного у причастия заканчиваются. Перейдем к остальным.

Непостоянные признаки

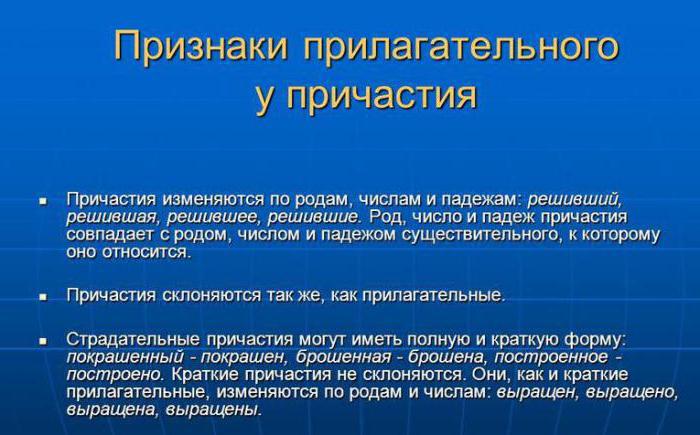

Все, что глагол «подарил» своей форме – причастию, мы рассмотрели. Теперь стоит сказать о тех, которые достались ему от имени прилагательного. Этими категориями являются род, число и падеж. Эти признаки непостоянны и могут изменяться.

Род причастия легко определить по окончанию. Если это –ый(ий), то слово мужского рода: падающИЙ, расколотЫЙ.

Когда в слове окончание –ая, оно женского рода: приходящАЯ.

Соответственно, с флексией –ое причастие будет среднего рода: принесеннОЕ.

Категория числа также не вызовет трудностей. Если действие выполняет одно лицо, перед нами ед.ч., если же несколькими — множественное. Например: видевший – видевшие.

Падеж причастия, как и у им.прил., необходимо определять по слову, с которым оно употребляется.

Например: летающий шар – им.п., горящим пламенем – твор.п.

Образец разбора

Теперь, когда изучены морфологические признаки прилагательного и глагола у причастия, покажем, как нужно его разбирать.

Мы подходим к строящемуся дому.

- Нач.форма – строящийся (признак по действию)

- Образовано от глагола строиться путем прибавления суффикса –ящ.

- Постоянные признаки:

- Несов.вид

- Настоящее время (суф.-ящ)

- Возвратный (суф.-ся).

Источник статьи: http://fb.ru/article/241087/priznaki-glagola-i-prilagatelnogo-u-prichastiya—pravilo

Основные признаки причастия

У причастия имеются признаки глагола и прилагательного. В последнее время причастие интерпретируется по-разному: самостоятельная часть речи и особая форма глагола.

Дадим определение, что такое причастие.

Причастие является ребенком глагола и прилагательного, что следует из его определения. Ведь оно обозначает признак предмета, как и прилагательное, но в то же время это признак действия, а действие связано с глаголом, например:

- (какая?) зреющая пшеница — пшеница, которая ( что делает?) зреет;

- (какие?) гонимые ветром листья — листья, которые ветер (что делает?) гонит;

- мальчик, (какой?) клеивший самолетик — мальчик, который (что делал?) клеил самолетик;

- (какое?) запаянное отверстие — отверстие, которое (что сделали?) запаяли.

Признаки прилагательного у причастия

Как и прилагательное, причастие

1. обозначает признак предмета и отвечает на вопросы: какой? какая? какое? какие?

- мальчик (какой?) бегущий;

- листва(какая?) опавшая;

- поле (какое?) сжигаемое солнцем;

- рассказ (какой?) услышанный впервые.

Отличие причастия от прилагательного состоит в том, что причастие обозначает признак, приуроченный ко времени, и имеет соотносительные временные формы:

Прилагательное «ходячий» обозначает постоянный признак предмета, не ограниченный временными рамками.

2. Причастие изменяется по падежам и числам , то есть склоняется:

- и.п.кошка какая? мурлычущ-ая ;

- р.п. нет кошки какой? мурлычущ- ей ;

- д.п.подойду к какой кошке? к мурлычащ- ей ;

- в.п.возьму на руки кошку какую? мурлычущ- ую ;

- т.п.любуюсь кошкой какой? мурлычущ- ей ;

- п.п.напишу о какой кошке? о мурлычущ- ей .

3. Эта глагольная форма изменяется по родам и числам , как и прилагательное.

- син- ий цвет, син -яя лента, син -ее море, син -ие небеса;

- увидевш- ий ежика мальчик, увидевш- ая ежика девочка, увидевш- ее ежика дитя, увидевш- ие ёжика дети.

Синтаксическая роль причастия обычно такая же, как и у прилагательного — согласованное определение (совпадает в роде, числе и падеже с существительным), например:

Приятно смотреть на голубой ковер разросшихся незабудок.

Незабудок каких? разросшихся — согласованное определение, выраженное причастием в форме родительного падежа множественного числа.

Признаки глагола у причастия

1. связано с действием. Оно обозначает признак по действию, например:

- грохочущий состав = состав, который грохочет;

- видимый издали = тот, кого видят издали;

- громко лаявшая собака = собака, которая громко лаяла;

- замешенное тесто = тесто, которое замесили.

2. имеет возвратность/невозвратность:

- озаряющий свет — озаряющий ся молнией;

- собравший вещи — собравший ся в поход.

3. вид совершенный или несовершенный:

- (что делать?) спешить — спешащий, спешивший;

- (что сделать?) поспешить — поспешивший.

4. время (настоящее и прошедшее)

5. Причастия имеют грамматическую категорию залога . Причастия бывают действительные и страдательные.

Видеоурок «Причастие и его грамматические признаки»

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/osnovnyie-priznaki-prichastiya.html

Что такое причастие в русском языке?

Причастие — это особая форма глагола, которая обозначает признак предмета по действию и сочетает грамматические признаки глагола и прилагательного.

Причастие в русском языке

Чтобы понять, что такое причастие в русском языке, укажем, что оно образуется от глагола с помощью характерных формообразующих суффиксов:

- гладить — глад ящ ий кошку;

- отправить — отправи вш ий письмо;

- колебать — колебл ем ый ветром;

- указать — указа нн ый ею.

Причастие — это особая неспрягаемая форма глагола, которая обладает признаками прилагательного. С одной стороны, причастие обозначает признак, как и прилагательное, но, с другой стороны, это признак особенный, который связан с действием.

Имя прилагательное обозначает постоянный признак предмета безотносительно ко времени (платок какой? синий), а причастие — это глагольная форма, выражающая признак, связанный с течением времени.

К примеру, в словосочетании «плавающая утка» причастие «плавающая» обозначает признак. К нему можно задать вопрос прилагательного:

И в то же время этот признак связан с действием в настоящем времени:

Сравним с другой формой причастия:

Здесь речь идет о птице, которая плавала раньше, до момента речи об этом, то есть в прошлом. Признак связан с уже совершенным действием.

Подытожим наши наблюдения определением, что такое причастие в русском языке.

Причастие совмещает в себе признаки двух самостоятельных частей речи: глагола и прилагательного.

Признаки прилагательного у причастия

Как и прилагательное, причастие

1. обозначает признак предмета и отвечает на вопросы:

- отец, (какой?)ненавидящ ий ложь;

- бабушка, (какая?) любящ ая внуков;

- здание, (какое?) освещенное солнцем;

- родственники, (какие?) приехавшие в гости;

2. изменяется по падежам и числам , то есть склоняется:

| Падеж | Мужской род | Женский род | Средний род | Мн. число |

|---|---|---|---|---|

| И. п. | играющий | играющая | играющее | играющие |

| Р. п. | играющего | играющей | играющего | играющих |

| Д. п. | играющему | играющей | играющему | играющим |

| В. п. | играющего | играющую | играющее | играющих |

| Т. п. | играющим | играющей | играющим | играющими |

| П. п. | об играющем | об играющей | об играющем | об играющих |

3. причастие изменяется по родам:

- вымыт ый стол ;

- вымыт ая тарелк а ;

- вымыт ое окн о ;

4. согласуется с существительным в роде, числе и падеже:

- выгруженн ый песок

- мимо выгруженн ого песк а ;

- с выгруженн ым песк ом

В предложении причастие выполняет синтаксическую роль определения.

В густой кроне деревьев на ветках сидят поющие скворцы.

Признаки глагола у причастия

Как и глагол, от которого образовано причастие, оно имеет грамматические категории:

- несовершенный (что делать? петь — певший);

- совершенный (что сделать? запеть — запевший).

2. действительный или страдательный залог

Причастие в форме действительного залога обозначает признак действия, которое совершает сам производитель:

Причастие в форме страдательного залога обозначает признак предмета, который испытывает действие со стороны, подвергается чьему-то воздействию:

3. Причастие сохраняет переходность/непереходность производящего глагола:

- бежать — бегущий по тропинке;

- строить ся — строящий ся у дороги.

5. у причастий различают настоящее и прошедшее время:

- говорить — говорящий по телефону;

- устать — уставший к концу работы.

Действительные причастия

Действительное причастие обозначает признак предмета, который сам производит действие или испытывает определенное состояние.

Действительные причастия настоящего времени образуются от основ глаголов настоящего времени переходных и непереходных глаголов с помощью суффиксов -ущ-/-ющ- (I спр.), -ащ-/-ящ- (IIспр.):

- скакать (I) — они скач ут — скач ущ ая лошадь;

- ползать (I) — они полза ют — полза ющ ий жучок;

- дышать ( II ) — они дыш ат — дыш ащ ий полной грудью;

- стариться ( II ) — они стар ят ся — стар ящ ие лицо морщины.

Действительные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределенной формы переходных и непереходных глаголов с помощью суффиксов -вш- (после гласного), -ш- (после согласного) и окончаний прилагательных:

- стели ть — стели вш ий пол;

- шурша ть — шурша вш ий камыш;

- вез ти — вез ш ий тележку.

Страдательные причастия

Страдательные причастия обозначают признак предмета, над которым совершается или уже произведено действие извне. Страдательные причастия образуются только от переходных глаголов. Эти формы также обладают категорией времени.

Страдательные причастия настоящего времени образуются от основ настоящего времени с помощью суффикса -ем- (от глаголов I спряжения) или суффикса -им- (от глаголов II спряжения):

- оттенять (I) — мы оттеня ем — оттеня ем ый сумраком;

- ввозить ( II ) — мы ввоз им — ввоз им ый с юга.

Страдательные причастия прошедшего времени образуются от основ неопределенной формы глаголов совершенного вида с помощью суффиксов -нн-, -енн-, -т-:

- собра ть — собра нн ый урожай;

- обнаружи ть — обнаруж енн ый враг;

- запере ть — запер т ый дом.

Страдательный причастия прошедшего времени имеют полную и краткую форму:

Краткие формы причастий, как и прилагательных, не склоняются, а только изменяются по родам и числам:

- он увлечён ;

- девушка увлечен а ;

- дитя увлечен о ;

- все увлечен ы .

Причастия могут потерять признак действия и переходить в имена прилагательные. Наиболее часто переходят в прилагательные страдательные причастия. Некоторые из них совсем утратили связь с глаголом:

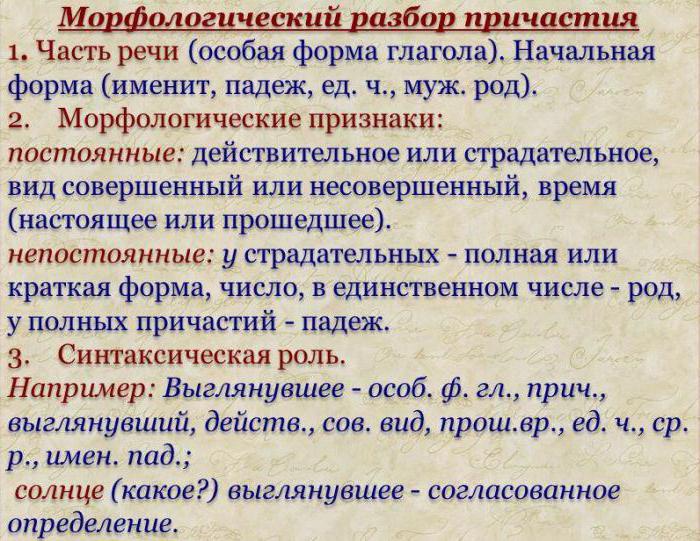

Морфологический разбор причастия

Начальная форма причастия — это полная форма именительного падежа единственного числа мужского рода.

I. Особая форма глагола — причастие

II . Постоянные признаки:

а) действительное или страдательное

III . Непостоянные признаки:

а) полная или краткая форма;

г) род (в единственном числе).

Примеры

Ольга толкнула створки рассохшихся ставен.

Рассохшихся — это особая глагольная форма причастие

- н. ф. рассохшийся

- действительное

- прошедшее время

- совершенный вид

- возвратное

- полная форма

- родительный падеж

- множественное число.

Синтаксическая роль — определение.

Село расположено на высоком берегу реки.

Расположено — это особая глагольная форма причастие

- н. ф. расположенный

- страдательное

- прошедшее время

- совершенный вид

- невозвратное

- краткая форма

- единственное число

- средний род

Синтаксическая роль — сказуемое.

Видеоурок

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/glagol/prichastie/chto-takoe-prichastie-v-russkom-yazyke.html