Орфограмма в суффиксе. Правописание суффиксов различных частей речи

Орфограммы – это части лексем, которые нельзя проверить подстановкой однокорневых слов. Чтобы узнать, как безошибочно написать то или иное слово, можно воспользоваться словарем. Но чтобы научиться писать грамотно без помощи справочников, книг и автоматической проверки правописания на компьютере, необходимо изучать правила.

Следует отметить, что наибольшие трудности вызывает орфограмма в суффиксе, однако многие также испытывают сложности в выборе правильного написания приставок, корней, окончаний.

Правила написания имен существительных

В русском языке имена существительные склоняются по падежам и числам. При этом ошибки можно сделать в любой части слова. Орфограммы встречаются как в корнях, так и в суффиксах существительных.

Орфограммы в уменьшительно-ласкательных суффиксах

Чаще всего ошибки делают в суффиксальных морфемах.

Уменьшительные суффиксы -ик-, -ек- встречаются в словах, которые, кроме основного значения, имеют смысловой оттенок деминутива: комок – комочек, цветок – цветочек, палец – пальчик, конец – кончик. Узнать, нужно ли писать в слове -ик- или -ек-, нетрудно. Для этого нужно просклонять слово по падежам и, если гласная буква суффикса выпадает, следует писать -ек-, а если останется, то пишем -ик-.

- Им. п. (что?) «цветочек» – Род. п. (чего?) «цветочка» – гласная -е- исчезла.

- Им. п. «горошек» – Род. п. «горошка» – гласная -е- выпала, значит, пишем -е- в именительном падеже.

- Им. п. «мальчик» – Род. п. «мальчика» – гласная -и- осталась, значит, следует писать суффикс -ик-.

Ласкательные суффиксы -онк-, -еньк- употребляются в существительных, которые имеют семантику уменьшения и одновременно вежливости, нежности: ручка – рученька, дочка – доченька, рубашка – рубашонка. Чтобы проверить правильное написание, следует определить, на какой звук падает ударение в слове. Если ударение падает на -о-, нужно писать суффикс -онк-, а если на какую-то другую букву, то пишем -еньк-.

- Девочка – девчОнка – пишем -онк-.

- Речка – рЕченька – пишем -еньк-.

Орфограммы в других суффиксах существительных

1. Суффиксы -чик- и -щик- обозначают профессию или род деятельности: переводчик, лётчик, ростовщик, кладовщик. Если перед суффиксом стоят буквы д, т, з, с, ж, то нужно писать суффикс -чик-, а если другие буквы, то пишем -щик-.

- ПеревоЗ + чик, разноС + чик, каменЬ + щик, стеколЬ + щик.

Орфограммы в суффиксах после шипящих ж, ч, ш, щ проверяются ударением. Если под ударением в слове буква -о-, то ее следует сохранить в суффиксе. А если же ударение падает на другую букву, то нужно писать -е-.

- ПрыжОк, сундучОк, знчОк – пишем -о-.

- ТУчей, Овощем, плЮшем – пишем -е-.

Аналогичным образом проверяются орфограммы в окончании существительных и прилагательных: большОй, молодОй, дорогОй.

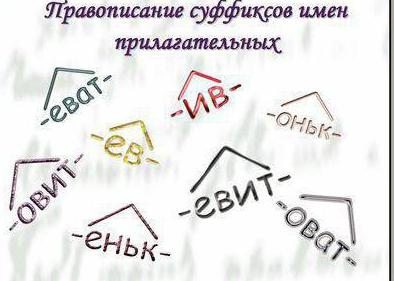

Правила написания имен прилагательных

Имена прилагательные обозначают качество или признак предмета. Они часто образуются от существительных. Орфограммы суффиксов прилагательных очень разнообразны, но часто связаны с теми словами, от которых они образованы. Прилагательные имеют орфограммы в корнях и суффиксах. Некоторые из правил описаны ниже.

Орфограммы в отыменных прилагательных

- Суффиксы -ан-, -ян-, -ин почти всегда пишутся с одной -н-: песчаный, полотняный, комариный, пчелиный. В этом правиле всего три исключения: оловянный, стеклянный, деревянный.

- Суффиксы -енн, -онн- пишутся с двумя -нн-. Здесь тоже есть одно исключение: ветреный. Однако следует запомнить, что если слово «ветреный» употреблено с приставкой, то в нем следует писать два -нн-: проветренное помещение, безветренная погода.

Орфограммы отглагольных прилагательных

- Суффиксы, которые употреблены в прилагательных, образованных от глаголов на -ать- или -ять-, как правило, сохраняют корневую гласную. Например: читАть – читанный, фотографировАать – сфотографированный, сеЯть – засеянный, лелеЯть – взлелеянный. Если же глагол, от которого образовано прилагательное, оканчивается на -ить- или -еть-, то в суффиксе нужно писать букву -е-. Например: говорить – говоренный, обидеть – обиженный, смотреть – просмотренный.

- Одна -н- пишется в суффиксах прилагательных, которые образованы от глаголов несовершенного вида (отвечает на вопрос «что делать?») и не имеют приставок. Например: красить – крашеный, писать – писаный. НО: написать – написанный – пишем две -нн-, потому что в исходном глаголе есть приставка -на-.

В этом правиле есть следующие исключения: данный, деланный, желанный, медленный, невиданный, нечаянный, окаянный, священный и некоторые другие.

Две -нн- пишутся в прилагательных, которые:

- образованы от глаголов совершенного вида (вопрос «что сделать?»): взвесить – взвешенное (решение), сказать – сказанное (слово), рисовать – рисованная (маслом картина);

- имеют приставку: прочитать – прочитанный, рассказать – рассказанный, перерисовать – перерисованный;

- имеют зависимый от них объект: письмо писано пером – писанное пером письмо; пол крашен вчера утром – крашенный вчера утром пол; задание выполнено в пять – выполненное в пять задание;

- имеют дополнительный суффикс -ова- или -ева-: арестовать – арестованный, баловать – балованный, рисковать – рискованный, командировать – командированный.

Правила написания причастий

Причастия – это части речи, которые образованы от глаголов, но обозначают не действие или процесс, а признак действия. Создатель первого толкового словаря русского языка В. И. Даль сказал, что причастия представляют собой образ прилагательного. Причастия могут быть действительными (активными) или страдательными (пассивными).

Орфограммы в суффиксах страдательных причастий

- Суффиксы -ущ-, -ющ- пишутся в причастиях, произведенных от глаголов, которые в форме 3 л. мн. ч. оканчиваются на -у- или -ю-: бежать – (они) бегУт – бегущий (мальчик); играть – (они) играЮт – играющий (ребенок).

- Суффиксы -ащ-, -ящ- следует употреблять в причастиях, образованных от глаголов, которые в форме 3 л. мн. ч. имеют окончание -ат- или -ят-: дышать – (они) дышАт – дышащий; строить – (они) строят – строящий. Исключения: мерящий, мучающий, зиждущийся.

Орфограммы в суффиксах действительных причастий

- Суффиксы -ем-, -ом- следует употреблять в тех причастиях, которые образованы от глаголов, имеющих в 1 л. мн. ч. окончание -ем-: исполнять – (мы) исполняем – исполняемый; замечать – (мы) замечаем – замеченный.

- Суффикс -им- пишется в активных причастиях, которые произведены от глаголов, имеющих в 1 л. мн. ч. окончание -им-: видеть – (мы) видим – видимый; слышать – (мы) слышим – слышимый.

Правила написания кратких причастий и прилагательных

Чаще всего краткие формы прилагательных и причастий употребляются в тех случаях, когда перед ними стоит существительное:

- В кратких причастиях независимо от вида глагола, от которого они образованы, следует писать одну -н-: завязать узел (глагол + существительное) – завязанный узел (полная форма причастия + существительное) – узел завязан (существительное + краткое причастие).

- В кратких прилагательных следует писать одну или две буквы -н- в зависимости от количества букв в полных формах: бесценный опыт (полное прилагательное + существительное) – опыт бесценен (существительное + краткое прилагательное); красные звезды – звезды красны.

Правила написания наречий

Наречия обозначают качество предмета, направление действия или его признак. Это неизменяемая часть слова, а значит, наречие нельзя просклонять по падежам и числам. Несмотря на это, многие считают, что последняя часть этих слов – окончания, хотя на самом деле это – суффикс. Наречия могут оканчиваться на буквы -о-, -а-, -у- или -е-.

- Суффикс -о- следует писать в тех наречиях, которые имеют приставки в-, во-, на- или за-. Например: вправо, начисто, надолго, заново, запросто.

- Суффикс -а- пишется в наречиях, которые имеют приставки из-, ис-, до-, с-, со-. Например: слева, издавна, добела. НО: досконально, изысканно, изнежено, снисходительно, сносно.

- Суффикс -у- следует употреблять в некоторых словах: сослепу, спозаранку, сбоку, сразу, смолоду.

- Суффикс -е- нужно писать, если наречие оканчивается на шипящие или –ц. например: больше, меньше, реже, чаще. НО: вкратце, вправе, наравне.

Таким образом, мы видим, что изучение правил написания орфограмм в суффиксе – важный этап на пути к грамотной письменной речи. Наш язык разнообразен и богат, но также сложен и часто противоречив. Орфограмма – это та часть слова, которую нельзя проверить, а потому необходимо много трудиться и запоминать, чтобы стать грамотным человеком.

Источник статьи: http://fb.ru/article/339060/orfogramma-v-suffikse-pravopisanie-suffiksov-razlichnyih-chastey-rechi

Удвоенные согласные — правило, примеры и упражнения

Удвоенные согласные: примеры

При затруднении написания удвоенных согласных примеры легко можно найти в словаре.

Там имеется большой выбор всего необходимого:

Это лишь небольшая часть. В словарях есть множество примеров (нежелательно использовать сомнительные из интернета).

Правописание двойных согласных

Все слова в русском языке состоят из морфем — самых важных частей, которые делятся на приставки, корни, суффиксы и окончания.

При этом корни, как правило, считаются отдельной морфемой, заключающей в себе смысл целого слова.

А вот с помощью окончания, как формообразующей части, его можно не только склонять (у существительного), но и спрягать (у глагола).

В то же время бывают ситуации, когда двойные части речи во время написания отражаются в виде двойных букв.

По правилам, их необходимо сдвоить (основной признак):

- бб — пп — суббота, группа;

- жж — жжечь, жужжать;

- кк — аккордеон, хоккей;

- лл — миллиард, параллель;

- мм — грамм, грамматика;

- нн — колонна, ванна;

- рр — суррогат, террор;

- сс — режиссер, прогресс;

- тт — аттестат, аттракцион;

- фф — дифференциация, эффект.

Примеры можно увидеть на стыке морфем:

- Приставки и корня. Когда приставка оканчивается, а корень начинается с одной и той же буквы: восстание, поддержать.

- В самом корне: грамм, класс.

- Корня и суффикса. Когда один оканчивается, а другой начинается с одной и той же буквы: матросский, конный. Либо в самом суффиксе: традиционный.

Также они могут находиться в слове:

- в самом начале — ссора;

- в середине — теннис;

- в конце — прогресс.

Таким образом, правописание таких согласных обязательно надо помнить, а в случае возникновения каких-либо сомнений следует тут же брать в руки словарь орфографии для проверки.

Вдобавок следует знать, что там, где слышен долгий звук, записываются двойные согласные. Но даже в таких случаях имеются некоторые исключения, о которых тоже никогда не следует забывать. Хоть и слышится длинное звучание, однако пишется всего лишь одна буква: имитация, галерея.

Еще важно обращать внимание на то, что все двойные согласные чаще всего стоят в одном слоге: кон — гресс, а — ппе — тит, а при переносе делятся: ап — петит, колон — на.

В заимствованных словах

Слова, которые имеют иноязычное происхождение, как правило, записываются таким образом, что парные согласные сохраняются не только в собственных языках, но и во время перехода в русский: koloss (франц.) — колосс (рус), antenna (лат) — антенна (рус).

Однако, если не знать морфем того языка, откуда первоначально все произошло, просто невозможно пояснить, почему пишется удвоенная согласная.

Следовательно, правописание подобных слов, как и тех, что считаются непроверяемыми, требуется постоянно заучивать.

Для этого как минимум стоит составить специальный список, помогающий быстро выучить нужное:

Есть еще несколько важных нюансов написания. Особенности составления удвоенных согласных: в заимствованных словах в суффиксах -есс пишется два «сс»: поэтесса, принцесса; в полученных из основы, заканчивающийся на две одинаковые согласные, чаще всего стоящие перед суффиксом: балл — пятибалльный, Канны — каннский.

В корне заимствованных слов, которые во многих случаях можно без каких-либо усилий определить в словарном порядке:

Тем не менее в нескольких словах (бакалавр, волейбол, тротуар), а также уменьшительно-ласкательном значении собственных имен возможно написание только одной согласной.

Примеры для запоминания:

- финн — финка;

- колонна — колонка;

- Римма — Римка, Кирилл — Кирилка.

В корне русских слов

В большинстве случаев удвоенные согласные в корне слов встречаются крайне редко. Причем используются в основном только такие как «жж» и «сс».

Написание парных букв «жж» можно увидеть:

- в словах можжевельник, дрожжи, а также в образовавшихся благодаря им родственных: можжевеловый, дрожжевой;

- в словах и формах, образованных из глагола жечь либо жгут: жжет, сожжение, жжение.

В случае звукового чередования зд — зж и зг — зж пишут не два раза «ж», а именно «зж»: приезжать (приезд), брюзжать (брюзга).

Однако в таких словах, как брыжи и брыжейка, прописывают всего одно «ж». Потому как все это связано с историческим формированием.

Буквы «сс» чаще записываются:

- когда корень заканчивается на «с», а суффикс начинается с той же буквы: суффикс — ск: рус — ский (русь), матрос — ский (матрос), суффикс — ств: искус — ство (искусный);

- в слове ссора и во всех ему родственных: поссориться, поссорить;

- в глаголе прошедшего времени, где основа завершается «с». При формировании возвратных глаголов: пас — ся, нес — ся.

Правописание двойного «н» пишется в суффиксах -енн, -онн — прилагательных, образованных от существительного: болезненный, позиционный, либо -янн — стеклянный, оловянный.

В слове же ветреный, а также производных прописывается всего одна «н». Однако во время приставочных образований можно запросто увидеть: -нн (подветрянный, надветрянный).

Прилагательные с суффиксом: -ан (- ян), получившиеся от существительного, часто записываются с одной «н»: кожаный, дровяной.

А в прилагательных с суффиксом -ин тоже всего одна «н»: гостиный, куриный.

В других ситуациях сдвоение согласных происходит на стыке приставки с корнем: рассказать, поддержать, либо корня с суффиксом: черкесский, туманный. И только в таком случае написание слов повинуется морфологическому правилу — происходит сохранение одинакового написания каждой морфемы. Следовательно, нужно как можно тщательней проводить анализ состава слова, когда приставка заканчивается, а корень начинается с одной и той же согласной: рассвет, воззрение.

Двойная согласная пишется в сложносокращенных словах, когда одна часть завершается, а следующая берет свое начало с одной согласной, то есть одно и та же буква идет подряд: юннат (юный натуралист), главврач (главный врач).

Однако если первая часть сложносокращенного слова представляет собой основу, оканчивающаяся двойной согласной, тогда прописывается лишь одна единственная согласная: юнкор (юный корреспондент), грампластинка (граммофонная пластинка)

Правописание двойных согласных перестает выглядеть трудным, когда хорошо известны все правила. При этом постоянно следует помнить о примерах, которые вообще никогда не поддаются проверке. И в случае потребности, можно просто взять себе в помощь орфографический словарь, в котором показывается верное написание слова, а также его производные.

Закрепить материал помогут некоторые упражнения.

1. Чтение таблицы, в которой указаны слова с двойными согласными, и последующее употребление их в словосочетании.

Например, антенна — телевизионная антенна.

| агрессор | коллектив | пессимизм |

| колосс | программа | территория |

| миссия | сумма | шоссе |

2. Составление предложений, в которых были бы слова с двойными согласными:

- Малыш, приятного тебе аппетита.

- Люблю хоккей.

- Привет, Римма.

- В субботу решено было поехать в деревню к старикам.

Такие простые упражнения помогут разобраться в правилах и научить правильно писать слова.

Источник статьи: http://nauka.club/russkiy-yazyk/udvoenny%D0%B5-soglasny%D0%B5.html