Кратчайшая история времени

Введение

Бестселлер «Краткая история времени» (1988 г.) был написан Хокингом после трахеотомии. К тому времени ученый был почти полностью парализован, и единственной связью с миром для него стал синтезатор речи. Взглядом выбирая буквы и слова, Стивен Хокинг надиктовал книгу, мгновенно ставшую мировым бестселлером. За «Краткой историей» по просьбам читателей последовала «Кратчайшая» (2005 г.), в соавторстве с Леонардом Млодиновым, вместе с ним же был опубликован в 2010 году «Высший замысел», подытоживший развитие научной картины за последние четверть века.

Стивен Хокинг — человек, приговоренный БАС к ранней смерти, и еще прежде смерти — к изоляции (в 1960-е, когда диагноз был поставлен, не существовало компьютеров-коммуникаторов). Он сумел прожить полноценную жизнь и совершить значительные открытия, стал посредником между все более усложняющейся наукой и широкой, неподготовленной читательской аудиторией. С именем Хокинга связаны существенные открытия — прежде всего в изучении черных дыр, времени и теории Большого взрыва. Он принял заметное участие в усилиях по созданию Теории всего, развитии представлений о Вселенной и времени, но все же главная его заслуга — понятность. Благодаря Хокингу каждый читатель может проникнуть в тайны Вселенной или хотя бы порадоваться такой иллюзии.

Его картина Вселенной создается полностью у него в голове, без экспериментов и вычислений. Наука здесь граничит с искусством, с самовыражением, что удачно вписывается в современную тенденцию самой науки, причем картин (точнее, «историй») мира может быть множество. В физику вернулась гуманитарная составляющая: человек снова стал мерой всех вещей. Но только при условии, что он понимает ограниченность и относительность своей меры — и даже небезусловную реальность «вещей».

За сто лет место человека во Вселенной изменилось до неузнаваемости. Нелегко было XVII веку смириться с подчиненным положением Земли по отношению к Солнцу, а следующим векам принять периферийность всей Солнечной системы и даже галактики Млечного пути, осознать себя пылинкой во Вселенной. Но сейчас от нас требуется гораздо большее — осознать, что многое в этой Вселенной недоступно нашему восприятию, от движения частиц до гипотетических 11 измерений. И допустить существование иных вселенных, с иными законами, где наше присутствие заведомо невозможно.

В этой точке полного ничтожества человека перед бесконечным множеством непредсказуемых вселенных происходит удивительный поворот: в нашей вселенной человек существует, а значит, из всех возможных комплектов законов и историй приходится выбирать те, которые допускают наше существование. Это обманчиво схоже с телеологическими объяснениями Средневековья: Бог создает и направляет мир к появлению человека. Однако Хокинг такой цели не предполагает (высший замысел может и не иметь «высшего замыслителя»), появление человека может стать итогом множества случайных совпадений, но оно позволяет нам, развернув историю вспять, проследить ее вплоть до изначальных (граничных) условий, вплоть до начала (если оно есть).

Становление и крах классической картины мира

Наука понимает закон природы как правило, выведенное из регулярных наблюдений и позволяющее делать прогнозы. Если прогноз опровергается, то пересматривается и закон. Законы устанавливают количественную связь между явлениями и обычно записываются математическими формулами. Научная картина мира — это взаимосвязанная система законов. Основные «философские» вопросы науки:

- Существует ли первоисточник законов? (Бог?)

- Существуют ли исключения из законов?

- Единственный ли существует комплект законов?

Первые два вопроса взаимосвязаны, но не взаимообусловлены: существование Бога возможно без чудес (Бог Ньютона — часовщик, подкручивающий механизм вселенной).

Наука начинается с наблюдений закономерностей и попыток установить естественные законы: с того момента, как люди обнаружили цикличность лунных затмений и перестали объяснять их прихотью богов, мы говорим о зарождении науки.

Вопрос о законах тесно связан с вопросом, откуда взялся этот мир. С VI века до н. э. греки предполагали происхождение мира из какой-либо первостихии — воды, воздуха, эфира. Из этих предположений развивается в итоге гениальная догадка Демокрита об атомах.

Собственно физических законов греки открыли немного. Физический закон опирается на результаты наблюдений и устанавливает постоянную связь явлений. Таковы теория Пифагора о связи между длиной струны и высотой звука и три закона Архимеда — правило рычага, закон плавучести и равенства угла падения и угла отражения. В основном греков интересовало не «как», а «почему»: не владея научным методом и не придавая ценности эксперименту, они искали не общие законы, а умозрительные принципы.

Мощное влияние на развитие европейской науки оказал Аристотель, строивший физику на интеллектуальных и даже эстетических принципах: началом в его концепции выступал Перводвигатель, светила двигались по круговым орбитам, тела «предпочитали» состояние покоя, а если падали на Землю, то с постоянной скоростью. Поскольку это противоречило наблюдениям, Аристотель объяснил ускорение при сближении с Землей «ликованием». Чувства и разум приписывались объектам и много позднее: даже в XVII веке Кеплер утверждал, что планеты сознательно исполняют предписанные им законы движения.

На основании геометрических вычислений Аристарх (III век до н. э.) установил, что Солнце намного больше Земли, а потому предположил, что Земля вращается вокруг Солнца. Звезды он также считал далекими солнцами. К этой теории вернулись лишь в XVII веке: Кеплер, Коперник и Галилей в результате наблюдений заложили основы научной физики и астрономии. Галилей проводил эксперименты с падающими предметами и видел задачу науки в установлении количественных связей между явлениями. Понятие «Закон» сформулировано в том же в XVII веке Декартом, предшественником Ньютона: он объяснял все явления из движения объектов, обладающих определенной массой. Закон, по мнению Декарта, исполняется всегда и везде. Декарт также поставил вопрос об «исходных условиях»: чтобы определить развитие системы, нужно знать не только законы, но и первоначальное состояние.

Окончательный облик классическая картина мира принимает в трех законах Ньютона:

- Покой оказывается не универсальным, как у Аристотеля, состоянием, а частным случаем равномерного движения.

- Воздействием силы объясняется (и количественно увязывается с массой) не скорость, а ускорение.

- Действие равно противодействию.

Эти три закона описывают огромное количество явлений видимого мира и отнюдь не «отменяются» последующими открытиями, но корректируются и дополняются. Это высшая точка классической физики, но здесь уже обозначаются и проблемы классической науки.

Во-первых, Бог в этой картине удерживается лишь волей Ньютона: через сто лет Лаплас произнес знаменитое «Государь, я не нуждаюсь в этой гипотезе». Лаплас также сформулировал принцип научного детерминизма: для данного состояния Вселенной в конкретный момент времени существует комплект законов, позволяющий полностью определить как будущее, так и прошлое ее состояния. Но без Бога система законов нуждается в постоянной коррекции в связи с новыми открытиями, и это уже нельзя препоручить «часовщику». Классическая строгость рушится.

Источник статьи: http://briefly.ru/khoking/kratchayshaia_istoriia_vremeni/

О чем писал Стивен Хокинг. Кратчайшая история времени часть 1-2.

Всем привет, эта серия роликов будет посвящена книгам Стивена Хокинга. В частности его книге «Кратчайшая история времени». Если вам лень читать книгу целиком, но всё же интересно узнать о чём она, то этот пост как раз для вас, а если вам и читать лень, то просто посмотрите ролик)))

Глава первая и вторая. Развитие картины мира.

Ни для кого не секрет что современная наука считает землю почти что шаром, который, вместе с луной вращается вокруг солнца. Но многие до сих пор свято верят, что земля это диск. Давайте попробует отбросить всё что мы знаем о земле и представить себя на месте древних греков. Именно они первыми смекнули, что земля имеет сферическую форму. Ещё Аристотель заметил что тень от земли во время лунного затмения всегда круглая, а если бы земля была диском, то при разных углах наклона относительно солнца, она могла бы оставлять на луне не только идеально круглую тень, но и тень в форме эллипса.

Второе доказательство, которое заметили греки, любят тыкать куда угодно, и вы его, конечно, знаете, это корабль плывущий издалека. При плоской земле, мы бы сперва видели махонький кораблик у самого горизонта, который постепенно бы увеличивался. В реальности мы видим мачту поднимающуюся из-за горизонта.

Видимо оттого что грекам по ночам не чем было заняться, они постоянно смотрели на небо и заметили, что не все светила там ведут себя одинаково. Некоторые светила двигались, словно были прибиты к небесному потолку, а некоторые двигались совершенно непонятным образом. Порой даже против движения других – с запада на восток. Эти странные светила греки назвали планетами, что на греческом значит блуждающий.

В своём видении мира греки знали о луне, солнце, пяти планетах и конечно о далёких звёздах. Вкупе это дало 8 сфер. В центре разумеется неподвижная земля. Именно такую модель строения вселенной предложил во втором веке нашей эры другой греческий учёный – Птолемей. Его модель достаточно хорошо предсказывала положение светил на небе. Более того она была принята церковью, потому что оставляла много места за пределами 8-й сферы для рая и ада.

Затем про Птолемея как то забыли, и даже Колумб считал, что земля плоская. Но в 1514 году Коперник вновь заговорил о круглой земле, и о том что не всё крутится вокруг земли. А вообще все планеты, включая землю, вращаются вокруг солнца. Над ним посмеялись и забыли. А вспомнили только через 100 лет, когда Галилей изобрёл телескоп и посмотрел на Юпитер. Там он заметил спутники, которые вращались вокруг него. И тут уже вопросов не осталось. Действительно, не всё во вселенной крутилось вокруг земли. В то же время Кеплер развил теорию Коперника, предположив, что планеты вращаются не по круговым орбитам, а по эллиптическим. И это предположение в точности совпало с наблюдениями. Два этих открытия нанесли смертельный удар по Птоломеевской модели.

Стоит отметить, что Кеплер свято верил в церковь и идеальность мира. И считал своё дополнение об эллиптических орбитах просто математической уловкой. Ведь сфера – это совершенная траектория, а природа устроена совершенным образом, а не каким-то там эллиптическим. Так же Кеплер не знал, какие именно силы заставляют планеты двигаться вокруг солнца, и предположил некие магнитные силы.

Всё разложил по полочкам сэр Исаак Ньютон в 1687-м году, в наверно самом значительном из когда либо созданных физических трудов – «математические начала натуральной философии». В этой работе Ньютон вводит закон, согласно которому тело остаётся в покое, пока этот покой не нарушит какая либо сила. Вводит понятия гравитации, как силы действующей на планеты, разрабатывает математический аппарат, решает математические уравнения, и уже точно доказывает что планеты на самом деле двигаются по эллиптическим орбитам – в точности с предположением Кеплера.

Ньютон провозгласил, что гравитация действует и на планеты и на яблоки, и впервые за историю человечества траектория планет описывалась теми же законами, что и предметы на земле. Это было начало современной физики и астрономии.

Границы вселенной сразу же разъехались куда то очень далеко. Естественные границы Птолемея в виде 8-й сферы разрушились. Теперь выяснилось что далёкие светила, скорее всего такие же звёзды как и наше солнце, только где то очень далеко. И выяснилось что и наше солнце, и наша земля, это не центр вселенной, а скорее всего рядовые объекты, коих бесчисленное множество.

Найдены дубликаты

Спасибо, очень познавательно, маякни по братски как будет продолжение 🤝

Ролик уже почти готов, завтра в тоже время на том же месте))))

Мне кажется эту книгу стоит в школьную программу записать. Потому что именно она пробудила во мне интерес. Написано просто и чертовски познавательно!

Спасибо))) Да там ещё много чего будет. Просто большие посты людям лень читать. Завтра будет и третья и четвёртая часть.

@Stern137 Можно поинтересоваться, почему ты отклонил пост?

«Отклонить пост» я не могу физически. Это возможно только при публикации в сообществе с премодерацией и только модератором этого сообщества. Как видите пост опубликован и набрал 60 с лишним рейтинга. Я отклонил тег к этому посту. Разные вещи.

А ясно))) просто мне уведомление пришло о том что предложенный мною вариант редактирования поста был отклонён. А какой именно тег не понравился?

«Мультфильм длиннопост». Явно два планируемых тега слились в один. Нередкий случай на самом деле. Но если раньше такое спокойно уходило на публикацию, то с введением премодерации тегов наконец-то начало фильтроваться.

P.S. Тег «Длиннопост» сейчас не нужно вручную ставить — он проставляется автоматически.

О, Спасибо, буду знать. вроде ставил запятую)))

Если у Хокинга все это и впрямь написано, то он, мягко говоря, сильно упростил историю.

> Затем про Птолемея как то забыли

Так «забыли», что его модель была основной. Идея плоской Земли к тому моменту уже лет тыщу как считалась устаревшей.

> и даже Колумб считал, что земля плоская

. что Земля имеет форму груши.

> Но в 1514 году Коперник вновь заговорил о круглой земле. Над ним посмеялись и забыли.

Его работы были малоизвестны и медленно завоевывали влияние, только и всего.

Книги Хокинга очень короткие и в них множество допущений.

приведу вам цитаты из книги:

Хотя даже в эпоху Христофора Колумба многие полагали, что Земля плоская (и сегодня кое-кто все еще придерживается этого мнения)

Коперника работала хорошо, но все же не полностью соответствовала наблюдениям. Ее относительная простота — в сравнении моделью Птолемея, — казалось бы, сулила быстрый успех. Однако прошло почти столетие, прежде чем ее приняли всерьез

То есть про забытого Птолемея, верящего в плоскую Землю Колумба и *круглую Землю Коперника», над которым все ещё и посмеялись, вы сами выдумали — ничего этого в цитатах нет.

Не пересказывайте больше научпоп, пожалуйста. Вам, как бы сказать, бэкграунда не хватает.

Почему замедляется время вблизи массивных планет?

Всем привет, это шестая часть обзора книги Стивена Хокинга «Кратчайшая история времени».

И сегодня мы будем пытаться понять, что же такое общая теория относительности и почему вблизи планет стрелки часов замедляются. Если тыкнуть на хокинга повыше, ещё и мультик покажут.

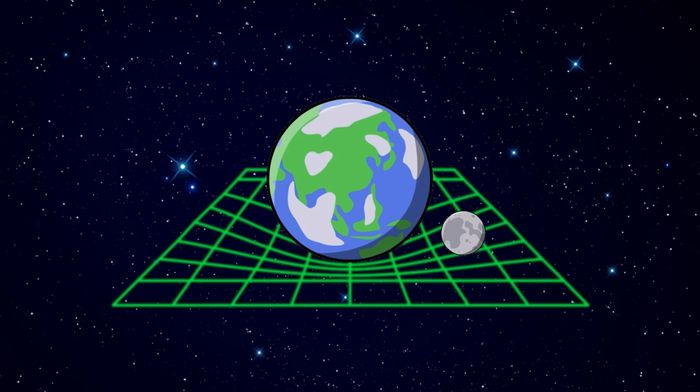

Общая теория относительности основана на революционном предположении что гравитация – это не обычная сила, а лишь следствие того что пространство-время не является плоским. В этой теории пространство-время искривляется любым помещённым в него предметом имеющим массу или энергию. И тела помещённые в такое пространство следуют не по круговым орбитам. Они следуют по особым линиям, которые называются геодезические. Это аналог прямых в искривлённых пространствах. Не пытайтесь сейчас это представить. Ибо мы вообразить такое не можем, наш разум ограничен тремя измерениями.

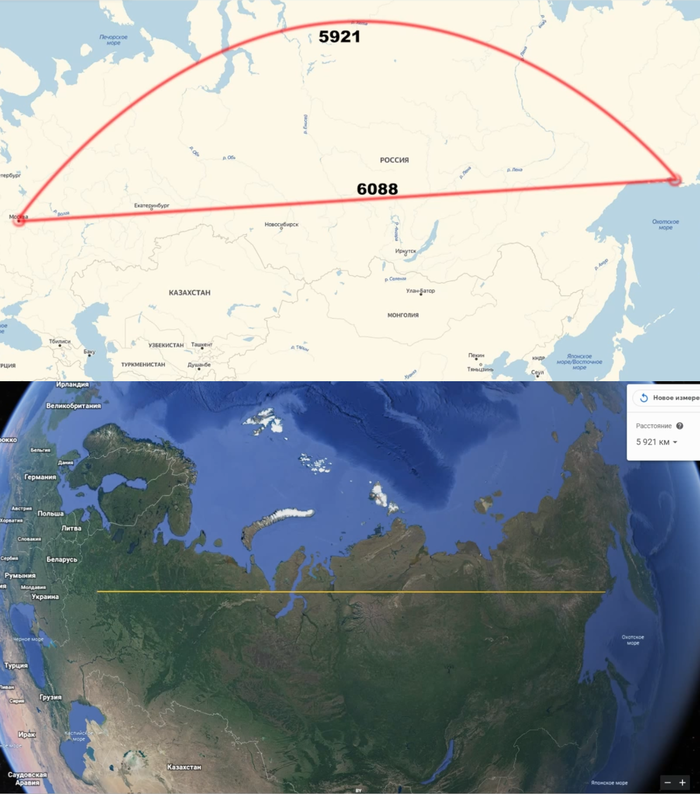

Мы можем лишь провести аналогию с двумерным искривлённым пространством. Обычная плоскость – это пример двумерного пространства. А поверхность земли – это двумерное искривлённое пространство. Примером геодезической линии на поверхности земли – является, например, экватор. Вообще в искривлённых пространствах, геодезическая линия – это такая линия, которая определяется как кратчайшее (или наоборот самое длинное) расстояние между двумя точками. Допустим, вы решили отправиться из Москвы в Магадан. Вы можете двинуться по компасу почти строго на восток и пройти расстояние примерно 6088 км, либо двинуться по искривлённому пути и пройти всего 5921 км. На плоской карте, как вы можете видеть, геодезическая линия практически соответствует полуокружности. Т.е. если представлять поверхность земли как плоскость, то нужно двигаться по сектору, но если посмотреть на этот же путь со сторону третьего измерения, то полуокружность превращается в линию.

В общей теории относительности тела всегда следуют по геодезическим линиям в четырехмерном пространстве-времени. В отсутствие материи эти прямые линии в четырехмерном пространстве-времени соответствуют прямым линиям в трехмерном пространстве. В присутствии материи четырехмерное пространство-время искажается, вызывая искривление траекторий тел в трехмерном пространстве.

Нечто подобное можно представить, если вообразить траекторию движения спутника пролетающего мимо планеты по прямой. Несмотря на то, что спутник двигается прямо, его проекция на поверхности планеты, будет двигаться по искривлённой траектории, напоминающей окружность.

Расхождения общей теории относительности с законами Ньютона хоть и очень малы, но всё же есть. Особенно они заметны для планет ближе всего расположенных к солнцу. В частности для меркурия. Практическое подтверждение этих расхождений, было одним из первых доказательств общей теории относительности, для Меркурия расхождения были замечены ещё в 1915 году.

Второе волшебное свойство, вытекающее из общей теории относительности – это отклонение траектории света от прямой линии, под действием гравитации. Лучи света, тоже вынуждены двигаться по геодезическим линиям.

Ну и самое невероятное предположение – замедление течения времени около массивных тел, например нашей планеты. Вспомним что Эйнштейн в 1905 году выдвинул постулат что все законы физики протекают одинаково, для всех свободно-движущихся наблюдателей. Грубо говоря, принцип эквивалентности, общей теории распространяет это правило и на тех наблюдателей, которые движутся не свободно, а под действием гравитационного поля. В рамках нашего ролика, отбросив сложности, можно сказать так: в достаточно малых областях пространства невозможно судить о том, пребываете ли вы в состоянии покоя в гравитационном поле или движетесь с постоянным ускорением в пустом пространстве.

Что это означает простыми словами. Представьте, что вы находитесь в лифте посреди пустоты. Лифт неподвижный, нет ни верха ни низа. Он просто висит в пустоте. И вот он начинает двигаться с постоянным ускорением. Вы ощущаете вес, одна из стенок лифта превращается в пол. И если вы уроните яблоко – оно упадёт на пол ровно так же, как если бы вы находились на земле. Эйнштейн понял, что, подобно тому как, находясь в вагоне поезда, вы не можете сказать, стоит он или равномерно движется, так и, пребывая внутри лифта, вы не в состоянии определить, перемещается ли он с постоянным ускорением или находится в однородном гравитационном поле. Результатом этого понимания и стал принцип эквивалентности.

Теперь мы готовы перейти к другому мысленному опыту. Представьте что мы находимся на борту огромной, летящей в космосе, ракеты. Для простоты вообразим, что ракета настолько большая, что свету требуется целая секунда, чтобы пересечь её сверху донизу. Ну и в ракете у нас будут два наблюдателя. Один в носу ракеты, другой в самом низу, у двигателей. У обоих наблюдателей есть совершенно одинаковые часы, ведущие отсчёт секунд.

Верхний наблюдатель, дождавшись тиканья часов часов, даёт сигнал нижнему наблюдателю, а спустя ровно секунду, ещё один. Нижний наблюдатель зарегистрирует эти сигналы с таким же интервалов времени, какой был у верхнего – одна секунда.

А теперь предположим, что наша ракета ускоряется. Поскольку корпус ракеты двигается вверх, то свету требуется пройти меньшее расстояние до низа ракеты, и второй наблюдатель получит сигнал раньше чем через секунду. Если бы ракета двигалась с постоянной скоростью, то и второй сигнал прибыл бы ровно настолько же раньше. Так что интервал между двумя сигналами остался бы равным одной секунде. Но в момент отправки второго сигнала благодаря ускорению ракета движется быстрее, чем в момент отправки первого, так что второй сигнал пройдет меньшее расстояние, чем первый, и затратит еще меньше времени. Наблюдатель внизу, сверившись со своими часами, зафиксирует, что интервал между сигналами меньше одной секунды, и не согласится с верхним наблюдателем, который утверждает, что посылал сигналы точно через секунду.

Именно этот принцип и лежит в основе изменения хода часов у разных наблюдателей при ускоренном движении.

В случае с ускоряющейся ракетой этот эффект, вероятно, не должен особенно удивлять. В конце концов, мы только что его объяснили! Но вспомните: принцип эквивалентности говорит, что то же самое имеет место, когда ракета покоится в гравитационном поле. Следовательно, даже если ракета не ускоряется, а, например, стоит на стартовой площадке на поверхности Земли, сигналы, посланные верхним наблюдателем с интервалом в секунду (согласно его часам), будут приходить к нижнему наблюдателю с меньшим интервалом (по его часам). Вот это действительно удивительно!

Подобно тому как специальная теория относительности говорит нам, что время идет по-разному для наблюдателей, движущихся друг относительно друга (об этом можешь почитать в предыдущем посте/посту), общая теория относительности объявляет, что ход времени различен для наблюдателей, находящихся в разных гравитационных полях. Согласно общей теории относительности нижний наблюдатель регистрирует более короткий интервал между сигналами, потому что у поверхности Земли время течет медленнее, поскольку здесь сильнее гравитация. Чем сильнее гравитационное поле, тем больше этот эффект. Законы движения Ньютона положили конец идее абсолютного положения в пространстве. Теория относительности, как мы видим, поставила крест на абсолютном времени.

Кстати для нас — людей тоже верен данный принцип. Он известен как парадокс близнецов. Если один из близнецов живёт на вершине горы, а второй у подножия, то первый будет стареть немного быстрее второго. Потому что для второго близнеца, гравитационное поле немного сильнее, а следовательно время течёт медленнее. На нашей планете, это расхождение ничтожно мало, но оно существенно увеличится, если один из близнецов отправится в долгое путешествие на космическом корабле, который разгоняется до скорости, близкой к световой. Когда странник возвратится, он будет намного моложе брата, оставшегося на Земле.

До 1915 года, люди воспринимали время как нечто абсолютное и не изменяемое, но Эйнштейн перевернул всё с ног на голову. Время стало вдруг динамической переменной, которое может меняться в зависимости от наших действий. Пространство и время не только влияют на все, что случается во Вселенной, но и сами от всего этого зависят. За сто лет прошедших со времени открытия общей теории относительности человечество радикальным образом пересмотрело свои взгляды на картину мироздания. Как именно ты узнаешь в следующих роликах.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/o_chem_pisal_stiven_khoking_kratchayshaya_istoriya_vremeni_chast_12_7035984