Как определить начальную форму глагола

Для правильного правописания глаголов в русском языке важно уметь определять их начальную форму.

Глагол – это часть речи, обозначающая какое-либо действие или указывающая на состояние.

Начальная (неопределенная) форма – это особый грамматический вид глагола, инфинитив, и он выделяется среди остальных частей речи. Инфинитив отвечает на глагольные вопросы что делать? что сделать?.

Название этой части речи (инфинитив) берет свое начало с латинского языка и переводится как «неопределённый». Это слово (infinitivus), а точнее его производная «инфинитив» указывает на особую глагольную форму. Ситуация схожа с существительными и их начальным видом именительного падежа, который всегда приводится в толковых словарях.

Если задать эти вопросы (что делать? что сделать?) к любой форме действия, то можно получить начальный вид, который и будет считаться неопределённым или нулевым.

Обычные глаголы можно спрягать по лицу и числу, времени, наклонению. Суть в том, что по инфинитиву нельзя определить ни время, ни число, ни любую другую грамматическую категорию взятого глагола (например, он рубит (н.в, ед.ч.), что делать? – рубить (?, ?.). Всегда неопределенный вид оканчивается на –ть, -ти или –чь.

Определение начальной формы глагола

У любого глагола, указывающего на совершения действия или на состояние, можно выделить неопределенную форму, например:

Определить начальную форму глагола не сложно, достаточно лишь задать один из указанных вопросов к слову. Также на неопределенность указывает окончание (-ть, -ти). Например:

- Приду — прийти;

- Пришью – пришить;

- Бегу – бежать;

- Читает — читать;

- Дает – дать;

- Пишет – писать.

Стоит отметить, некоторые из глаголов совсем не имеют (нулевое) окончания (они оканчиваются на –чь), например:

- Бережем – беречь (корень, нет окончания);

- Привлекает – привлечь (приставка, корень, нет окончания);

- Прилег – прилечь (приставка, корень, нет окончания);

- Печем – печь (корень, нулевое окончание).

Также нужно уделить особое внимание некоторым нулевым глаголам, у которых в корне слова пишется буква «Й». Например:

- Обошел – обойти;

- Зайдем – зайти;

- Перешли – перейти;

- Выйдем – выйти.

Примечательно, что инфинитив может отвечать на два вопроса. Подобное разнообразие говорит о разных лексических видах слова, которые называются совершенной и несовершенной формой. Вид говорит о соответствии действия с пределом (происходит в начале или в конце). Например, несовершенная форма действия не ограничивается какими-либо рамками. Это постоянное действие, которое периодично повторяется (например, есть, бить, спать, гадать – что делать?). Совершенная форма указывает на действие, которое было окончено, но сохранило итог к моменту разговора (например, проплыть, проспать, пойти – что сделать?).

Для чего нужен инфинитив в глаголах?

Одна из причин использования инфинитива заключается в том, что в некоторых словах окончания не попадают под ударение. Это случается, когда у людей появляются сомнения в правописании букв «е» и «и» в словоформах:

- Строишь или строешь ;

- Клеит или клеет ;

- Здоровеем или здровоеим .

Для правильности написания подобных слов понадобится определить спряжение этих глаголов, используя форму инфинитива. Все достаточно просто.

Другой момент — в прошедшем времени глаголы часто получают безударные суффиксы. К примеру:

Основываясь именно на неопределенном виде создаются другие словоформы глаголов, к примеру:

Лелея-ть – леле-ял, леле-ю, леле-яв (меняется только окончание, основа остается точно такой же, как в инфинитиве).

Именно поэтому так важно точно определить начальный вид и выделить в ней безударный суффикс. Без этих знаний не получится правильно писать глаголы в прошедшем времени, причастиях прошедшей формы, деепричастиях.

Морфологические характеристики инфинитивной формы глаголов в русском языке

Неопределенные глаголы нужны для обозначения действия или состояние того, о чем говорится. При этом они не имеют каких-либо изменяемых характеристик, которые присущи другим частям речи и формам. Инфинитивы получили только незыблемые морфологические определения:

- Вид.

- Возвратность.

- Спряжение и переходность.

Рассмотрим предложение: Они начали понемногу зажигать огни. Выделим морфологические характеристики на примере начальной формы «зажигать».

Зажигать – отвечает на вопрос что делать?

- Это глагол, указывающий на действие;

- Форма инфинитив;

- Несовершенный вид;

- Невозвратный;

- Непереходный;

- Первое спряжение.

Синтаксическое назначение – часть составного глагольного сказуемого «начали зажигать».

Рассмотрим другое предложение: В ней жила мечта освободиться из плена.

Освободиться – отвечает на вопрос что сделать?

- Глагол, указывает на какое-либо действие;

- Форма инфинитив;

- Совершенный вид;

- Непереходный;

- Возвратный;

- Первое спряжение.

Синтаксическое назначение – несогласованное определение.

Важно помнить, что начальная форма глагола отвечает на вопросы «что делать? что сделать?» и может являться любым членом в предложении.

Источник статьи: http://nach-shkola.ru/kak-opredelit-nachal-nuyu-formu-glagola.html

Формы глаголов в русском языке

Часто люди, говоря о формах глаголов, начинают перечислять характеристике данной части речи, такие как вид, спряжение и переходность, что в корне является неверным. Не стоит путать описание и само изменение слова. Дальше будет подробно рассказано, какие формы глаголов бывают в русском языке, и по каким параметрам стоит их различать.

- Самой первой и основной является начальная или неопределенная форма глагола, то есть инфинитив. Данный тип не указывает на какой-либо временной промежуток или отношение к субъекту, отвечая на вопросы: Что делать? Что сделать? К примеру: Любить, ходить, жить, слушать. Часто бывает, что в предложениях его связывают с обычным сказуемым настоящего времени. К примеру: Я люблю читать. Он идет бегать. Я ложусь спать.

- Вторая группа определяется по числам: единственное или множественное. Они могут идти во всех остальных случаях, кроме инфинитива. Вопросы зависят от других характеристик слова, но в любом случае либо «они», либо «он», «она», «оно»: Что делают? — Они; Что сделал? — Он. К примеру: Они любили дворового щенка (мн. ч.) Я всегда хожу в школу один (ед. ч.)

- Дальше идут наклонения: условное, повелительное, изъявительное. Условное или по-другому сослагательное наклонение значит действие, что могло бы произойти, если бы учитывалось какое-то условие. Образуется эта форма с помощью частицы «бы», прибавляющейся перед или после глагола только в прошедшем времени. К примеру: Я пошла бы, будь у меня время. Они бы дочитали эту книгу, если бы у них было желание.

Повелительное наклонение описывает приказ, совет или просьбу на совершение чего-то. Все будет зависеть от ситуации, но, в основном, к глаголу прибавляется окончание «и», либо он ставится в начальную форму. К примеру: Свяжи его! Пощадите меня. Ответь ей. Пойдем со мной.

Сказуемое в изъявительном наклонении — это глагол, который показывает то, что происходит в определенный промежуток времени. Слова только в этом из всех остальных склонений имеют время: будущее, настоящее и прошедшее. К примеру: Я напишу контрольную работу на 5. Он нарисовал картину. На уроках мы узнаем много нового. - Четвертый тип непосредственно связан с предыдущим, так как он использует времена. Одна из форм глаголов — это просто постановка его в какое-либо время. Вопросы будут зависеть от этого: Что делал? (прошедшее) Что делает? (настоящее) Что будет делать? (будущее). Показательные примеры были приведены выше.

- Форма также отделяется на отдельный тип — лица, но только в настоящем или будущем. Существует первое, второе и третье лица, которые разделяются еще на две микронаправления: числа.

Единственное число: Я (1-е лицо); Ты (2-е лицо); Он, она, оно (3-е лицо). К примеру: Я хорошо говорю по-английски. Ты знаешь это слово? Она не понимает тебя.

Множественное число: Мы (1-е л лицо); Вы (2-е лицо); Они (3-е лицо) К примеру: Мы попросим их рассказать. Вы не узнаете. Они заберут тебя. - И предпоследняя форма глагола — род. Родов, как и лиц, три: женский, мужской и средний, однако как отдельная форма глагола они ставятся только в прошедшем времени единственного числа согласовательного или изъявительного наклонения. К примеру: Что делала? (ж.р.) — Играла. Что делал? (м.р.) — Любил. Что делало? (ср.р.) — Светило.

- Причастие и деепричастие — это особые формы глагола в русском языке.

Деепричастие означает второстепенное или побочное действие, происходящее параллельно с основным. Отвечает на вопросы: Что делая? Что сделав? К примеру: Он пошел погулять, прихватив с собой мячик. Он пошел гулять, что сделав? — прихватив с собой мячик. Она решала задачу, слушая музыку. Она решала задачу, что делая? — слушая музыку.

Причастием обозначают признак предмета, который объединяет в себе и глагол, и прилагательное. Отвечает на вопросы: Что сделавший? Что делающий? К примеру: Симба, взошедший на престол, стал королем. Симба, что сделавший или какой? — взошедший на престол.

Источник статьи: http://russkyaz.ru/slova/glagoly/formy-glagolov-v-russkom-yazyke.html

Русский язык

Формы глаголов

Две формы глаголов: изменяемые и неизменяемые

В русском языке под формами глаголов подразумевают грамматические категории, которые имеют постоянные признаки, но по-разному применяются в устной и письменной речи. Выделяют изменяемую и неизменяемую форму глаголов.

Изменяемые глаголы или спрягаемые – это такие слова, которые имеют постоянные и непостоянные грамматические признаки.

Разберем слово «молчать». В зависимости от контекста, у него будет категория времени, числа, лица и даже рода:

Я молчала и плакала – прошедшее время, единственное число, 1-ое лицо, женский род.

Мы слушаем преподавателя и молчим – настоящее время, множественное число, 1-ое лицо.

Он будет молчать, несмотря на последствия – будущее время, единственное число, 3-ье лицо.

В предложениях изменяемая форма глаголов выступает только в роли сказуемого, а подлежащее – имя существительное:

Ребенок бегает по комнате.

Они собрали в лесу полную корзину белых грибов.

Неизменяемые глаголы – те, которые сохраняют начальную (неопределенную) форму независимо от контекста речи. Они имеют постоянные грамматические признаки и называются «инфинитив». Мы уже рассматривали инфинитив на прошлом уроке, но эта форма глагола заслуживает детального анализа.

Инфинитив как начальная форма глаголов

Термин имеет латинское происхождение и означает «неопределенный». Начальная форма глаголовочень важна, несмотря на то, что у нее нет категории лица, времени, наклонения или числа.

Инфинитивы описывают суть действия, но не указывают отношение субъекта действия к происходящему. Именно в такой форме глаголы указаны в словарях.

Больше всего инфинитивов в официально-деловом стиле, в котором приветствуются четкие глагольные формы без описания деталей. В художественной литературе и разговорной речи они акцентируют внимание на лексических и смысловых особенностях слов в тексте.

Опознать инфинитив можно, задав ему один из двух вопросов:

«Что делать?»: лежать, загорать, мыть.

«Что сделать?»: полежать, загореть, помыть.

Формы образования инфинитивов

Начальная форма глаголов состоит из основы и формообразующего суффикса. Большинство глаголов оканчиваются на гласную основу и в начальной форме имеют суффикс -ть-: дуть, колоть, сидеть.

Некоторые глаголы в начальной форме оканчиваются на согласную и имеют суффикс -ти-, который всегда стоит под ударением: раст̀и, везт̀и, грест̀и.

Есть еще формообразующая морфема -чь-, но таких инфинитивов не так много: беречь, развлечь, печь.

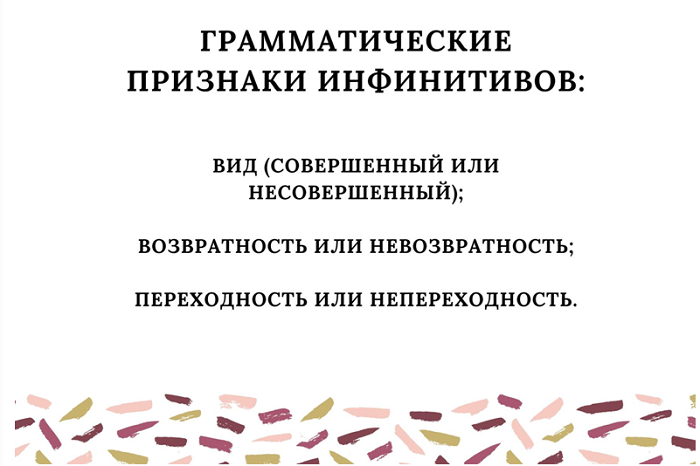

Грамматические признаки инфинитивов

Как уже говорилось, глаголы в форме инфинитива имеют минимум грамматических признаков – всего три.

Разбираем характеристики инфинитивов по порядку.

Грамматическая категория инфинитивов — вид

Вид – это категория, которая выражает завершенность (незавершенность) действия. В русском языке выделяют совершенный и несовершенный вид глаголов. Они делают нашу речь разнообразной и красивой.

Совершенный вид глаголов отвечает на вопрос «Что делать?» и описывает регулярное действие, которое находится в процессе: звонить, отвечать, бросать. Категория чаще всего используется для передачи общей информации.

Что детям нужно сделать на каникулах? Читать книги, гулять на улице, помогать родителям по дому.

Несовершенный вид глаголов отвечает на вопрос «Что сделать?» и описывает однократное действие, которое завершилось с каким-то результатом:

Я решила позвонить брату в Москву.

У него не было возможности ответить на звонок.

Дедушка не смог бросить курить, несмотря на усердные попытки.

Часто встречаются глагольные пары совершенного и несовершенного вида. Между собой они отличаются суффиксами или приставками:

- встречать -встретить;

- звать -позвать;

- рубить -срубить;

- писать -написать.

Некоторые глагольные пары между собой отличаются только ударением:в̀ырезать-вырез̀ать.

Выделяют пары инфинитивов, у которых разные корни:

Вид – важнейшая характеристика глаголов. Он дополняет категорию времени.

Грамматическая категория инфинитивов — возвратность

Переходим к категории возвратности.

Возвратные инфинитивы отличаются специальными постфиксами -ся-/-сь-. Они обозначают:

- процесс, направленный для себя или на себя: одеваться, умываться, собираться;

- процесс, направленный друг на друга: драться, сталкиваться, обниматься;

- уникальные свойства, которые присуще отдельным существам: бодаться, царапаться, кусаться;

- проявление эмоций: радоваться, печалиться, злиться.

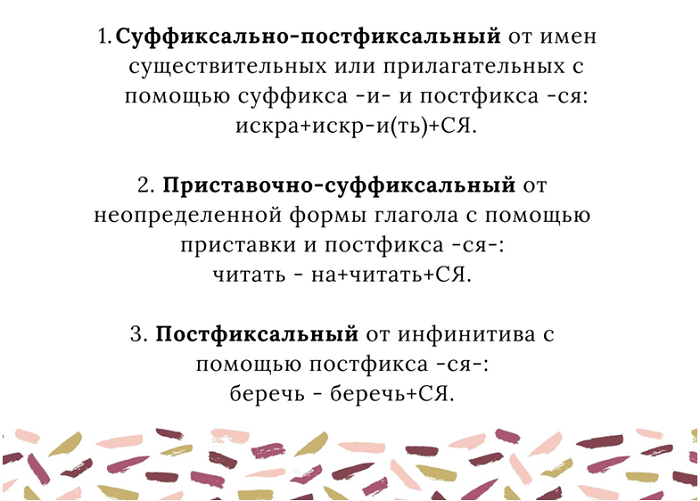

Как образовываются возвратные глаголы? Выделяют три основных способа.

Среди возвратных глаголов в начальной форме есть и такие, которые без постфиксов -ся-/-сь- не используются:

- Мне нравится этот фильм.

- Военные привыкли бороться до конца.

- Когда клоун появился на сцене, дети начали смеяться.

Все остальные формы глаголов без постфикса -ся-/сь- являются невозвратными: читать, писать, гулять.

Невозвратные глаголы в форме инфинитива имеют категорию переходности/непереходности.

Грамматическая категория инфинитивов – переходность/непереходность

Переходные глаголы управляют существительными или местоимениями, которые обозначают объект действия. К ним можно присоединить прямое дополнение в винительном падеже без предлога:

- Мы пошли встречать (кого?) дедушку на вокзал.

- Тимур поблагодарил (кого?) друзей за поздравления.

- Ее брат посетил (что?) выставку .

- Анна давно хотела написать (что?) книгу .

Иногда переходные глаголы используются с существительными или прилагательными в родительном падеже:

- Я выпил (чего?) воды .

- Учитель не получил (чего?) благодарности за помощь.

- Малыш нарвал (чего?) цветов маме.

Непереходные глаголы указывают на физическое или эмоциональное состояние, положение в пространстве: сидеть, стоять, любить.С существительными они всегда используются вместе с предлогами:

- Ему нравилось лежать на диване .

- Детям предложили пересесть в другую машину .

- Мария не хотела жить с родителями .

Синтаксические роли инфинитивов

Напоминаю, что начальная форма глаголов полифункциональна, выполняет синтаксические роли любого члена предложения.

Читать – интересно и полезно.

Простое глагольное сказуемое:

Нам не мечтать о таких карьерных вершинах!

Часть глагольного сказуемого:

Она должна работать , несмотря на травму ноги.

Мы предлагали Павлу обратиться за помощью к начальству.

Умение мечтать проявлялось у Марины с самого рождения.

Сегодня вечером мы пойдем в горы, чтобы собрать редкие растения.

Инфинитив в русском языке – начальная форма глагольной парадигмы. Он называет процесс, но не относит глагол к лицу, числу или времени. Инфинитив может иметь постфиксы -ся-/-сь-, отличается категориями вида, возвратности (невозвратности), а также переходности (непереходности).

I и II спряжение глаголов

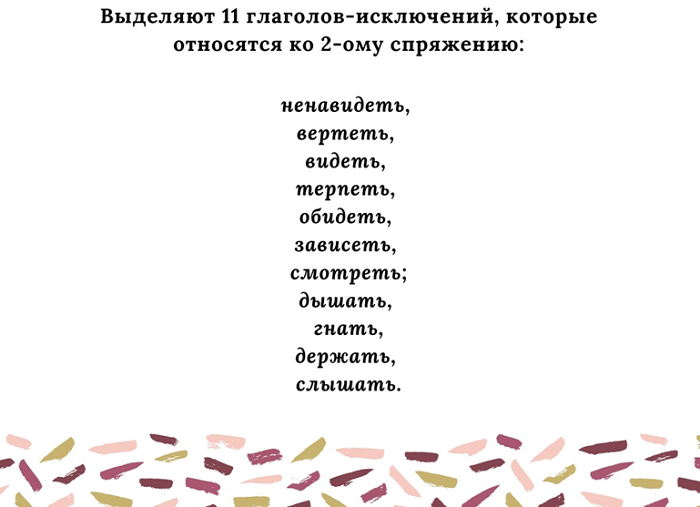

Спряжение – постоянный грамматический признак глаголов. Это их способность менять форму в настоящем времени по лицам и числам. Мы должны уметь различать типы спряжения, чтобы правильно писать безударные окончания у глаголов. Например: пишЕт, но видИт.

Выделяют две категории спряжения – первая и вторая. Определить, к какому типу спряжения относится конкретный глагол, можно двумя способами:

- по ударному личному окончанию;

- если окончание безударное, то по суффиксу в форме инфинитива.

Глаголы 1-го спряжения в форме инфинитива имеют окончания:

Нам нужно полоть огород, несмотря на пасмурную погоду.

Ему не хотелось мокнуть под дождем.

Обуть непослушного годовалого малыша – непростая задача.

Солдатам приказали сидеть на месте.

Трава в лесу продолжала гореть.

Им предстояло лететь на вертолете.

Ей нравилось воспитывать детей.

Ребенок не переставал мечтать о поездке на море.

Акцентировать внимание на деталях – важное умение хорошего руководителя.

- Три глагола с окончанием -ить:

Новобранцу разрешили не брить голову.

Каждое утро в сарае нужно стелить свежую солому.

Только на крепком фундаменте может зиждиться наше будущее.

Глаголы 2 спряжения в начальной форме имеют окончание -ить, кроме тех исключений, которых относятся к 1-ому спряжению:

Мы должны чтить память героев нашей страны.

Инна попросила подругу не бередить старую рану.

Мы решили благоустроить детскую площадку, которая находится рядом с нашим домом.

Предложения с глаголами-исключениями 2-го спряжения:

Они не намерены терпеть эти издевательства.

Ей посоветовали держать язык за зубами.

Он ничего не хотел слышать.

Определить спряжение глагола можно, просклоняв его по падежам. 1-ое и 2-ое спряжение имеют специфические личные окончания.

Спряжение — это способность глаголов изменяться по лицам и числам. В современном русском языке выделяют два вида спряжения. Эта грамматическая категория достаточно переменчива и является результатом упрощения более сложной модели спряжения в древнерусском языке. Тогда было принято употреблять, кроме настоящего, 4 формы прошедшего времени и 2 будущего. Конечно, это вызывало определенные трудности. По мере развития языка осталось 3 категории времени и только 2 типа спряжения.

Источник статьи: http://100urokov.ru/predmety/urok-10-formy-glagolov