ацетон

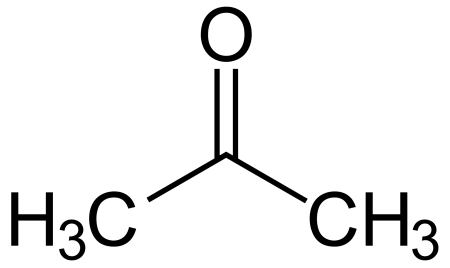

АЦЕТОН (2-пропанон, диметилкетон) (от лат. acetum — уксус) CH3COCH3

мол. м. 58,079; летучая бесцветная жидкость с характерным запахом; т. пл. −94,6 °C, т. кип. 56,1 °C; d4 20 0,7920, nD 20 1,3588; η 0,36 мПа∙с (10 °C), 0,30 мПа∙с (30 С);

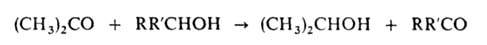

А. обладает всеми хим. свойствами, характерными для алифатич. кетонов. Образует кристаллич. соед. с гидросульфитами щелочных металлов, напр. с NaHSO3 — (CH3)2C(OH)SO3Na. Только сильные окислители, напр. щелочной раствор KMnO4 и хромовая кислота, окисляют А. до уксусной и муравьиной кислот и далее — до CO2 и воды. Каталитически восстанавливается до изопропанола, амальгамами Mg или Zn, а также Zn с CH3COOH — до пинакона (CH3)2С(OH)C(ОН)(CH3)2. Атомы водорода легко замещаются при галогенировании, нитрозировании и т. п. Действием хлора и щелочи А. превращ. в хлороформ, который взаимод. с А. с образованием хлорэтона (CH3)2С(OH)CCl3, применяемого как антисептик. А. окисляет вторичные спирты в присутствии алкоголятов А1 до кетонов (реакция Оппенауэра):

Вступает в альдольную конденсацию с образованием диацетонового спирта (CH3)2С(OH)CH2COCH3, а также в кротоновую конденсацию с образованием окиси мезитила (CH3)2С=CHCOCH3,форона(CH3)2С=-СНСОCH=C(CH3)2 и мезитилена. В присут. сильной минер. кислоты А. алкилирует фенол с образованием дифенилолпропана (бисфенола А.) (HOC6H4)2С(CH3)2, присоединяет цианид-ион с образованием ацетонциангидрина (CH3)2C(OH)CN. При пиролизе (700 °C) А. образуются кетен CH2—C—O и метан.

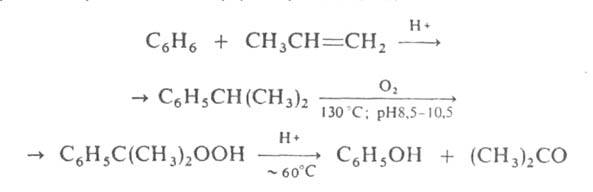

В промышленности А. получают преим. т. наз. кумольным способом одновременно с фенолом из бензола и пропилена через изопропилбензол (кумол) по схеме:

В ряде других пром. способов синтеза А. исходят из изопропанола:

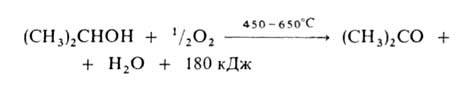

1. Окисление в паровой фазе ( кат. — металлич. Cu, Ag, Ni или Pt):

Высокий выход А. ( ок. 90%) достигается при использовании Ag, осажденного на пемзе, или серебряной сетки.

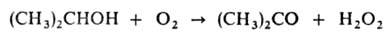

2. Автокаталитич. окисление в жидкой фазе при 90–140 °C и 0,2–0,3 МПа:

Выход А. 95% от теоретического, H2O2 87%.

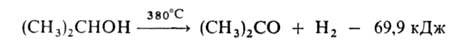

3. Дегидрирование в паровой фазе в присутствии ZnO, осажденной на пемзе:

Степень превращ. изопропанола в А. при 225 °C составляет 84% при 380 °C — 98%, при 525 °C — 100%. Выход А. около 90%.

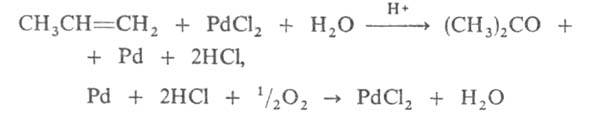

Новый пром. способ получения А. — прямое окисление пропилена в жидкой фазе в присутствии PdCl2 в среде водного раствора солей Pd, Fe или Cu при 50–120 °C и 5–10 МПа:

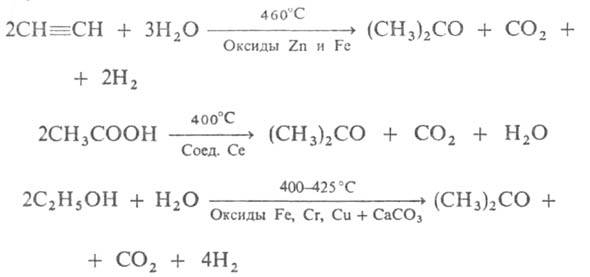

Выход А. 90%. Некоторое значение сохранил способ получения А. брожением крахмала под влиянием бактерий Bacyllus acetobutylicus, превращающих крахмал в А. и бутанол ( т. наз. ацетоновое брожение). Известны и др. способы получения:

Старый пром. метод получения А. — сухая перегонка (CH3COO)2Са — потерял значение.

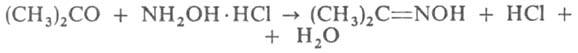

Для качеств. определения А. используют цветные реакции, напр. с динитробензолом, нитропруссидом Na (реактив Легаля); для идентификации — кристаллич. производные А., напр. семикарбазон ( т. пл. 187 °C). Количественно А. определяют: 1) оксимированием:

образующийся HCl титруют щелочью; 2) титрованием раствором KMnO4 в щелочной среде (при этом А. окисляется до CO2 и H2O).

А. — широко применяемый растворитель орг. веществ, в первую очередь нитратов и ацетатов целлюлозы; благодаря сравнительно малой токсичности он используется также в пищ. и фармацевтич. промышленности; А. служит также сырьем для синтеза уксусного ангидрида, кетена, диацетонового спирта, окиси, мезитила, метилизобутилкетона, метилметакрилата, дифенилолпропана, изофорона и многих др. соединений. Мировое производство А. ок. 3 млн. т/год (1980).

Для А. т. всп. −20 °C, т. самовоспл. 500 °C; КПВ 2,15–13,00%. А. при вдыхании накапливается в организме. Т.к. выводится из организма медленно, возможны хронич. отравления. ПДК 200 мг/м 3 .

Источник статьи: http://gufo.me/dict/chemistry_encyclopedia/%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD

Ацетон

| Ацетон | |

|---|---|

| |

| |

| Систематическое наименование | пропан-2-он |

| Традиционные названия | ацетон, диметилкетон |

| Хим. формула | C3H6O |

| Рац. формула | CH3—C(O)—CH3 |

| Состояние | жидкость |

| Молярная масса | 58,08 г/моль |

| Плотность | 0,7899 г/см³ |

| Энергия ионизации | 9,69 ± 0,01 эВ |

| Т. плав. | −95 °C |

| Т. кип. | 56,1 °C |

| Т. всп. | −20 °C |

| Т. свспл. | 465 ± 1 градус Цельсия |

| Пр. взрв. | 2,5 ± 0,1 об.% |

| Кр. точка | 235,5°C; 4.7МПа |

| Энтальпия образования | −216,5 кДж/моль |

| Энтальпия плавления | 5,69 кДж/моль |

| Давление пара | 180 ± 1 мм рт.ст. |

| pKa | 19,16 ± 0,04 |

| Показатель преломления | 1,3588 |

| ГОСТ | ГОСТ 2603-79 ГОСТ 2768-84 |

| Рег. номер CAS | 67-64-1 |

| PubChem | 180 |

| Рег. номер EINECS | 200-662-2 |

| SMILES | |

| RTECS | AL3150000 |

| ChEBI | 15347 и 40571 |

| Номер ООН | 1090 |

| ChemSpider | 175 |

| ЛД50 | 1159 мг/кг |

| Токсичность | |

| Приводятся данные для стандартных условий (25 °C, 100 кПа), если не указано иного. | |

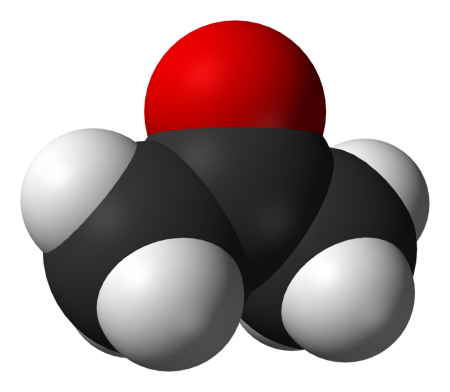

Ацетон (диметилкетон, пропанон-2) — органическое вещество, имеющее формулу CH3—C(O)—CH3 (C3H6O), простейший представитель насыщенных кетонов.

Своё название ацетон получил от лат. acetum — уксус. Это связано с тем, что ранее ацетон получали из ацетатов, а из самого ацетона получали синтетическую ледяную уксусную кислоту. В 1848 году немецкий профессор медицины и химии Леопольд Гмелин ввёл термин в официальное употребление, использовав старое немецкое слово Aketon (кетон, ацетон), которое также берёт корни от латинского acetum.

Содержание

Открытие

Один из простейших и в то же время важнейших из кетонов — ацетон — впервые выявлен в 1595 году немецким химиком Андреасом Либавием в процессе сухой перегонки ацетата свинца. Однако точно определить его природу и химический состав удалось только в 1832 году Жану-Батисту Дюма и Юстусу фон Либиху. До 1914 года ацетон получали практически исключительно коксованием древесины, однако повышенный спрос на него в годы Первой мировой войны очень быстро стимулировал создание новых методов производства.

Физические свойства

Ацетон — бесцветная подвижная летучая жидкость (при н.у.) с характерным резким запахом. Во всех соотношениях смешивается с водой, диэтиловым эфиром, бензолом, метанолом, этанолом, многими сложными эфирами и так далее.

Основные термодинамические свойства ацетона:

- Поверхностное натяжение (20 °C): 23,7 мН/м

- Стандартная энтальпия образования ΔH (298 К): −247,7 кДж/моль (ж)

- Стандартная энтропия образования S (298 К): 200 Дж/моль·K (ж)

- Стандартная мольная теплоемкость Cp (298 К): 125 Дж/моль·K (ж)

- Энтальпия плавления ΔHпл: 5,69 кДж/моль

- Энтальпия кипения ΔHкип: 29,1 кДж/моль

- Теплота сгорания Qp: 1829,4 кДж/моль

- Критическое давление: 4,7 МПа

- Критическая плотность: 0,273 г/см 3

- Динамическая вязкость жидкостей и газов:

- 0,36 мПа·с (10 °C)

- 0,295 мПа·с (25 °C)

- 0,28 мПа·с (41 °C)

- Температура вспышки в воздухе: (-20 °C)

- Температура самовоспламенения на воздухе: 465 °C

- Пределы взрывоопасных концентраций: 2,6-12,8 %

- Показатель преломления (для D-линии натрия):

- 1,3591 (20 °C)

- 1,3588 (25 °C)

- Показатель диссоциации: pKa = 20 (20 °C, вода)

- Диэлектрическая проницаемость (20 °C): 20,9

- Дипольный момент молекулы (20 °C): 2,84 Дебай

Ацетон хорошо растворяет многие органические вещества, в частности, ацетил- и нитроцеллюлозы, воски, алкалоиды и так далее, а также ряд солей.

Ацетон образуется при ацетоновом (ацетон-бутиловом) брожении углеводов, вызываемом Clostridium acetobutylicus. В результате образуется ацетон и бутанол-1, а также ряд побочных примесей. В качестве промышленного такой метод получения ацетона был популярен в XIX — начале XX вв., но был вытеснен технологиями химического синтеза.

Химические свойства

Ацетон является одним из наиболее реакционноспособных кетонов. Так, он один из немногих кетонов образует бисульфитное соединение:

Под действием щелочей вступает в альдольную самоконденсацию, с образованием диацетонового спирта:

Восстанавливается цинком до пинакона:

При пиролизе (700 °C) образует кетен:

Легко присоединяет циановодород с образованием ацетонциангидрина:

Атомы водорода в ацетоне легко замещаются на галогены. Под действием хлора (иода) в присутствии щёлочи образует хлороформ (йодоформ).

Hal2 + 2NaOH ⟶ NaHal + NaOHal + H2O

Качественной реакцией на диметилкетон есть наличие интенсивно-красной окраски с нитропруссидом натрия в щелочной среде. При добавлении CH3COOH окраска переходит в красно-фиолетовую.

Получение

Мировое производство ацетона составляет более 6,9 миллионов тонн в год (по данным на 2012 г.) и устойчиво растёт.

В промышленности получается напрямую или косвенно из пропена.

Основную часть ацетона получают как сопродукт при получении фенола из бензола по кумольному способу. Процесс протекает в 3 стадии.

На первой стадии бензол алкилируется пропеном с получением кумола, на второй и третьей (реакция Удриса — Сергеева) полученный кумол окисляется кислородом воздуха до гидропероксида, который при действии серной кислоты разлагается на фенол и ацетон:

По данному методу изопропанол окисляют в паровой фазе при температурах 450—650 °C на катализаторе (металлические медь, серебро, никель, платина). Ацетон с высоким выходом (до 90 %) получают на катализаторе «серебро на пемзе» или на серебряной сетке:

Ацетон получают также прямым окислением пропена в жидкой фазе в присутствии PdCl2 в среде растворов солей Pd, Cu, Fe при температуре 50-120 °C и давлении 50-100 атм:

Некоторое значение имеет метод брожения крахмала под действием бактерий Clostridium acetobutylicum с образованием ацетона и бутанола. Метод характеризуется малыми выходами. Используются также методы получения из изопропилового спирта и ацетилена.

Применение

Ацетон применяется как сырьё для синтеза многих важных химических продуктов, таких как уксусный ангидрид, кетен, диацетоновый спирт, окись мезитила, метилизобутилкетон, метилметакрилат, дифенилпропан, изофорон, бисфенол А и так далее; пример:

Последний широко применяется при синтезе поликарбонатов, полиуретанов и эпоксидных смол.

Ацетон также является популярным растворителем. В частности он используется как растворитель

- в производстве лаков;

- в производстве взрывчатых веществ;

- в производстве лекарственных препаратов;

- в составе клея для киноплёнок как растворитель ацетата целлюлозы и целлулоида;

- компонент для очистки поверхностей в различных производственных процессах;

- как очиститель инструмента и поверхностей от монтажной пены — в аэрозольных баллонах.

Без ацетона невозможно хранить в компактном (сжиженном и в баллоне) состоянии ацетилен, который под давлением в чистом виде крайне взрывоопасен. Для этого используют ёмкости с пористым материалом, пропитанным ацетоном. 1 литр ацетона растворяет до 250 литров ацетилена.

Ацетон используется также при экстракции многих растительных веществ.

Ацетон служит также сырьём для синтеза уксусного ангидрида, кетена, диацетонового спирта и многих других соединений.

Лабораторное применение

В органической химии ацетон применяется в качестве полярного апротонного растворителя, в частности, в реакции алкилирования

для окисления спиртов в присутствии алкоголятов алюминия по Оппенауэру

Ацетон применяется для приготовления охлаждающих бань в смеси с «сухим льдом» и жидким аммиаком (охлаждает до температуры −78 °C).

В лабораториях используется для мытья химической посуды благодаря низкой цене, малой токсичности, высокой летучести и лёгкой растворимости в воде, а также для быстрой сушки посуды и неорганических веществ.

Для очистки в лабораторных условиях ацетон перегоняют в присутствии небольшого количества перманганата калия (до слабо-розовой окраски раствора).

Обнаружение

В химико-токсикологическом анализе для обнаружения ацетона применяют реакции с растворами йода, нитропруссида натрия, фурфурола, ο-нитробензальдегида и метод микродиффузии.

Реакция на образование йодоформа.

При взаимодействии ацетона с раствором йода в щелочной среде образуется трииодметан (йодоформ):

К 1 мл исследуемого раствора прибавляют 1 мл 10%-го раствора аммиака и несколько капель раствора йода в йодиде калия (йодной настойки). В присутствии йода образуется желтый осадок трииодметана с характерным запахом, а его кристаллы имеют характерную гексалучевую форму. Предел обнаружения — 0,1 мг ацетона в пробе.

Реакция с нитропруссидом натрия (проба Легаля).

Ацетон с нитропруссидом натрия в щелочной среде дает интенсивно-красную окраску. При подкислении уксусной кислотой окраска переходит в красно-фиолетовую. Кетоны, в молекулах которых отсутствуют метильные группы, непосредственно связанные с кетоновыми (СО—) группами, не дают такой реакции. Соответственно такие кетоны как метилэтилкетон, метилпропилкетон и другие — также дадут красную окраску с нитропруссидом.

К 1 мл исследуемого раствора прибавляют 1 мл 10%-го раствора гидроксида натрия и 5 капель 1%-го свежеприготовленного раствора нитропруссида натрия. При наличии ацетона в пробе появляется красная или оранжево-красная окраска. При прибавлении 10%-го раствора уксусной кислоты до кислой реакции через несколько минут окраска переходит в красно-фиолетовую или вишнёво-красную. Следует заметить, что бутанон дает аналогичную окраску с нитропруссидом натрия.

Пожароопасность

Одна из основных опасностей при работе с ацетоном — его легковоспламеняемость. Температура самовоспламенения +465 °C, температура вспышки −20 °C. Воздушные смеси, содержащие от 2,5 % до 12,8 % (по объёму), взрывоопасны. С этим необходимо считаться, так как ацетон быстро испаряется, и образующееся облако может распространиться до места воспламенения (нагрев или искра) вдали от места работы с ним.

Метаболизм и токсикология

Ацетон является естественным метаболитом, производимым организмами млекопитающих, в том числе и человеческим организмом. Некоторое количество вещества выводится с выдыхаемым воздухом и выделениями кожи, некоторое — с мочой. В медицине ацетон относят к кетоновым телам. Нарушение нормального метаболизма, например, при сахарном диабете, приводит к так называемой ацетонурии — избыточному образованию и выведению ацетона.

В крови в норме содержится 1-2 мг/100 мл ацетона, в суточном количестве мочи — 0,01-0,03 г. При нарушениях обмена веществ, например, при сахарном диабете, в моче и крови повышается содержание ацетона. Незначительная часть ацетона превращается в оксид углерода (IV), который выделяется с выдыхаемым воздухом. Некоторое количество ацетона выделяется из организма в неизменном виде с выдыхаемым воздухом и через кожу, а некоторое — с мочой.

Ацетон ядовит, но относится к малоопасным веществам (класс опасности IV, категория безопасности для здоровья по NFPA — 1). Сильно раздражает слизистые оболочки: длительное вдыхание больших концентраций паров приводит к возникновению воспаления слизистых оболочек, отёку лёгких и токсической пневмонии. Пары оказывают слабое наркотическое действие, сопровождаемое, чаще всего, дисфорией. При попадании внутрь вызывает состояние опьянения, сопровождаемое слабостью и головокружением, нередко — болями в животе; в существенных количествах возникает выраженная интоксикация, хотя, как правило, отравления ацетоном не смертельны. Возможно поражение печени (токсический гепатит), почек (уменьшение диуреза, появление крови и белка в моче) и коматозное состояние. При ингаляционном воздействии ацетон выводится гораздо медленнее (в течение нескольких часов), чем поступает, и поэтому может накапливаться в организме.

Источник статьи: http://chem.ru/aceton.html