Вид и спряжение глаголов. Формы спряжения глаголов

«Глагол. Как много в этом звуке. » — позволим себе немного перефразировать крылатую фразу великого Александра Сергеевича Пушкина. Пожалуй, никакая другая морфологическая категория в нашем языке не насчитывает столько правил и исключений из них. Особенно сложным считается правило о спряжении глагола и выборе нужной буквы в окончании (флексии). Вид и спряжение глаголов — этим темам, пожалуй, отводится наибольшее количество уроков из посвященных этой части речи.

Категория вида и категория спряжения у глагола

Морфологические категории могут быть словоизменительными и несловоизменительными. Например, число и время — это словоизменительные категории, так как мы можем одно и то же слово изменить, поставить в форму другого числа или времени. А вот вид и спряжение глаголов — категории несловоизменительные, это постоянные глагольные морфологические признаки. Если у глагола первое спряжение, то как бы мы ни меняли слово, оно так и останется первым. Изменить вид у слова тоже нельзя. Можно прибавить приставку, тем самым изменив его на другое, относящееся к другому виду.

Что же такое вид и спряжение глагола? Смотрим ниже.

Каким бывает вид глагола?

Вид глагола может быть совершенным (СВ) (к слову задаем вопрос «что сделать?») и несовершенным (НСВ) (что делать?), то есть действие либо совершено и имеет результат, либо находится в процессе совершения.

Чаще всего совершенный вид образуется с помощью приставки или смены суффикса. Копать (что делать? НСВ) — выкопать (что сделать? СВ); вырубать (что делать? НСВ) — вырубить (что сделать? СВ).

Глаголы обоих видов могут менять категории числа и лица, иными словами — спрягаться. Какими могут быть окончания спряжений глаголов и как выбрать нужную букву в окончании глагола — об этом читаем далее.

Для чего знать спряжение?

Это очень важно, ведь именно от этого зависит выбор правильного личного окончания (флексии) слова.

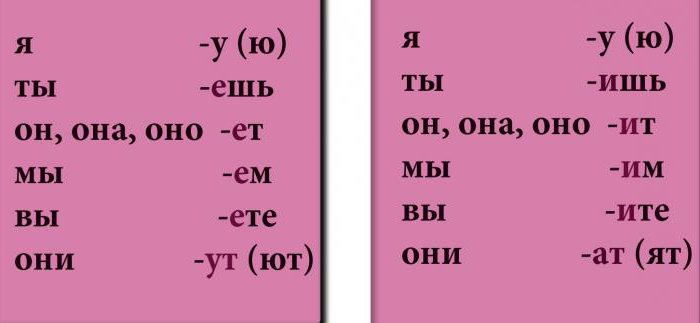

При изменении по лицам и числам у всех глаголов русского языка может быть два варианта набора окончаний — либо одного спряжения, либо другого. По-другому говоря, зная спряжение, можно правильно изменять глагол и не ошибаться в выборе его флексий.

Сколько спряжений насчитывает глагол?

Какие же формы спряжения глаголов есть в русском языке и сколько их? У русского глагола — два: первое и второе. Но у каждого из них есть несколько слов-исключений, которые спрягаются не так, как полагается, не по правилу.

Кроме того, есть так называемые разноспрягаемые глаголы — это такие слова, которые изменяются не так, как типичные слова этой части речи.

Давайте вспомним, как определить правильно спряжение глагола, а соответственно, и выбрать нужное личное окончание.

1 или 2?

Итак, цепочка действий при определении спряжения следующая.

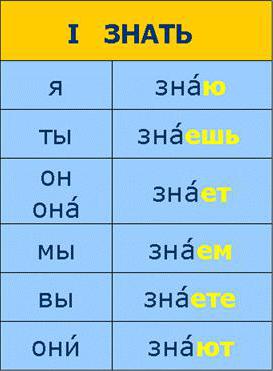

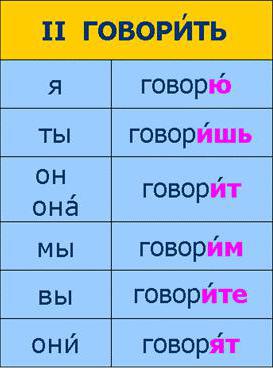

- В первую очередь нужно посмотреть на окончание глагола: падает ли на него ударение? Если да, то никакой трудности нет. Спряжение в этом случае определяем именно по флексии. Глаголы 1 спряжения будут содержать в ней буквы Е/Ё, У/Ю. Приведем пример (знаком [] выделим флексию): по[Ю] песню, по[ЁМ] песню, по[ЁШЬ] песню, по[ЁТЁ] песню, по[ЁТ] песню, по[ЮТ] песню. Окончание ударное, буква отчетливо слышна, значит, узнаем спряжение без запинки — оно первое. Глаголы 2 спряжения имеют в окончании буквы И, А/Я. Говор[Ю] глупости, говор[ИМ] глупости, говор[ИШЬ] глупости, говор[ИТЕ] глупости, говор[ИТ] глупости, говор[ЯТ] глупости.

Следует обратить внимание на глаголы с приставкой ВЫ-. Она может «притягивать» к себе ударение и вводить в заблуждение. Чтобы правильно определить, ударная ли флексия у глаголов с такой приставкой, нужно мысленно убрать ее, и ударение встанет на нужное место. ВЫ-лет[ИШЬ] — лет[ИШЬ], ВЫбеж[ИШЬ] — беж[ИШЬ].

2. Если же окончание безударное, то распознавать спряжение следует по инфинитиву (напомним, что это более научное название начальной формы (НФ) глагола). Глаголы 2 спряжения оканчиваются в НФ на —и-ть (кроме глаголов-исключений, о которых расскажем ниже). ПостроИть — я постро[Ю], мы постро[ИМ], ты постро[ИШЬ], вы постро[ИТЕ], он постро[ИТ], они постро[ЯТ]. Глаголы 1 спряжения в этой форме оканчиваются на любые другие комбинации букв. Это могут быть Е/ть, А/ть, О/ть, У/ть, Ы/ть, /ТИ, /ЧЬ и всевозможные другие (кроме слов-исключений, о которых тоже ниже). Разбир-а-ть — я разбира[Ю], мы разбира[ЕМ], ты разбира[ЕШЬ], вы разбира[ЕТЕ], он разбира[ЕТ], они разбира[ЮТ].

Как видим, разобраться в этой теме совсем не сложно: достаточно посмотреть на место ударения в слове, при необходимости поставить его в начальную форму, а также выучить набор окончаний для того или иного спряжения.

Исключения из правил

Продолжаем разговор про вид и спряжение глаголов. Если вид — достаточно простая грамматическая категория, и определить его можно за одну секунду, то спряжение содержит еще и «подводные камни» в виде слов-исключений. Из первого спряжения исключения — это глаголы, известные каждому школьнику: терп-е-ть (обиду), обид-е-ть (приятеля), верт-е-ть (в руках), ненавид-е-ть (всей душой), завис-е-ть (от обстоятельств), смотр-е-ть (в сторону), вид-е-ть (его), а также слыш-а-ть (звук), гн-а-ть (коров), дыш-а-ть (воздухом), держ-а-ть (при себе). Эти слова хоть и оканчиваются на -е-ть, но в формах лиц приобретают окончания второго спряжения: завиш[У], завис[ИМ], завис[ИШЬ], завис[ИТЕ], завис[ИТ], завис[ЯТ]; держ[У], держ[ИМ], держ[ИШЬ], держ[ИТЕ], держ[ИТ], держ[АТ]. Относятся эти глаголы тоже ко второму спряжению.

Из второго спряжения исключения — это слова бр-и-ть (бороду), стел-и-ть (скатерть), а также устаревший глагол «зижд-и-ться», но так как он почти не употребляется в современном языке, в школьных уроках на нем не акцентируется внимание. Эти глаголы относятся к первому спряжению, так как при изменении по лицам и числам принимают свойственные ему флексии. Я стел[Ю], мы стел[ЕМ], ты стел[ЕШЬ], вы стел[ЕТЕ], он стел[ЕТ], они стел[ЮТ].

Очень важно выучить эти глаголы, чтобы они не вводили в заблуждение при написании. В школе, например, именно с глаголами-исключениями связано основное количество грамматических ошибок.

Разноспрягаемые глаголы

Напомним, что разноспрягаемыми называют глаголы, которые принимают в разных формах личные окончания то одного спряжения, то другого. В русском языке два таких глагола — «хотеть» и «бежать«. Если судить по начальной форме, то они должны относиться к первому спряжению. Но давайте посмотрим, как они ведут себя при изменении по лицам и числам.

Хот-е-ть: я хоч[У] играть, мы хот[ИМ] играть, ты хоч[ЕШЬ] играть, вы хот[ИТЕ] играть, он хоч[ЕТ] играть, они хот[ЯТ] играть. Как видно, в единственном числе у этого глагола окончания первого спряжения, а во множественном — второго.

Беж-а-ть: я бег[У] по дороге, мы беж[ИМ] по дороге, ты беж[ИШЬ] по дороге, вы беж[ИТЕ] по дороге, он беж[ИТ] по дороге, они бег[УТ] по дороге. Этот глагол только в форме третьего лица множественного числа ведет себя как глагол второго спряжения, а во всех других формах у него окончания первого спряжения.

Вот поэтому эти слова и называют разноспрягаемыми глаголами. Их окончания следует запомнить.

Таблица спряжений русского языка

Итак, мы выяснили, для чего нужно знать спряжение глагола, как его определить, какие слова относятся к первому, а какие ко второму спряжению и какие существуют слова-исключения из данного правила.

Обобщим все вышесказанное в таблице, отразив в ней глаголы, у которых личные окончания безударные.

| 1 спряжение | 2 спряжение | |

| На что оканчиваетсяв нач.форме | е-ть (неглеть), ы-ть (мыть), а-ть (мечтать), о-ть (полоть), у-ть (уснуть), -ти (нести), -чь (стричь) и др. | и-ть (пилить) |

| Личные окончания | -у/-ю, -ем, -ешь, -ете, -ет, -ут/-ют | -у/-ю, -им, -ишь, -ите, -ит, -ат/-ят |

| Исключения | Бр-и-ть (усы), стел-и-ть (ковры) — относятся к 1 спр. | -верт-е-ть (волчком), -терп-е-ть (бедствие), -завис-е-ть (от них), -обид-е-ть (друга), -ненавид-е-ть (всерьез), -смотр-е-ть (в оба), -вид-е-ть (все); -слыш-а-ть (гром), -гн-а-ть (в степь), -дыш-а-ть (легко), -держ-а-ть (крепко) — относятся ко 2 спр. |

| Примеры | помог-а-ть, пол-о-ть, пл-ы-ть, нес-ти, испе-чь и др. | пил-и-ть, молот-и-ть, мол-и-ться, покор-и-ться, обвин-и-ть, отвинт-и-ть, объясн-и-ть, впечатл-и-ть и др. |

Не забываем о том, что данную таблицу следует применять, только убедившись, что личные окончания глагола не находятся под ударением, а также обратив внимание на наличие приставки вы-.

Подведем итоги

Вот мы и разобрались, что такое вид и спряжение глагола, как их определить и для чего нужно хорошо разбираться в этих морфологических категориях. Какие же выводы можно сделать?

Чтобы определить вид глагола, достаточно задать к нему один из двух вопросов: что делать? или что сделать? В первом случае вид будет несовершенный, а во втором — совершенный.

Для вычисления спряжения нужно в первую очередь определить, падает ли ударение на окончание в личной форме. Если да, то спряжение определяется именно по нему. Если нет, то необходимо поставить глагол в НФ.

По НФ окончания спряжений определяются несложным образом: нужно заметить, на что оканчивается глагол в инфинитиве, и в соответствии с правилом определить спряжение. При этом обратить внимание, не является ли данный глагол одним из исключений из правила. Исключения нужно выучить и знать на зубок!

Вот и все правило, объясняющее, что такое вид и спряжение глаголов нашего языка. Надеемся, что статья оказалась полезной и поможет избежать многих ошибок при письме. Будьте грамотными!

Источник статьи: http://fb.ru/article/230364/vid-i-spryajenie-glagolov-formyi-spryajeniya-glagolov

Глаголы в русском языке: формы и виды глаголов, спряжение

Глагол — это часть речи, обозначающая действие. Отвечает на вопросы что делать? что сделать? Например, «идти», «думать», «работать». Также глагол может передавать состояние предмета, а не действие: например, «лежать», «болеть», «существовать».

Глагол изменяется по временам (настоящее время — бежит, прошедшее — бежал, будущее — побежит), лицам (первое лицо — я бегу, второе — ты бежишь, третье — он бежит) и числам (единственное число — я бегу, множественное — мы бежим). Изменение формы глаголов по лицам и числам называется спряжением.

Также в русском языке глагол имеет формы вида, рода, наклонения, залога: залог бывает действительный, страдательный и средневозвратный.

Как правило, в предложении глаголы выступают в качестве сказуемого.

От глаголов образуются отглагольные части речи — причастие и деепричастие.

Другое значение слова «глагол»

Изначально в русском языке «глагол» значило просто «слово» или «речь». Например, у А.С. Пушкина в стихотворении «Пророк» Бог велит пророку:

Востань, пророк, и виждь, и внемли,

Исполнись волею моей

И, обходя моря и земли,

Глаголом жги сердца людей.

На современном русском языке это звучало бы так: «Встань, пророк, смотри и слушай, проникнись моей волей. Путешествия по суше и морям, обжигай словом людские сердца».

Переходные и непереходные глаголы

Все глаголы в русском языке делятся на переходные и непереходные.

Переходные глаголы обозначают действие, переходящее на предмет. Переходные глаголы могут сочетаться с существительным или местоимением в винительном падеже: поздравил нас, купил книгу, сфотографировал собаку. В отдельных случаях — с существительными и местоимениями в родительном падеже: купил молока, выпил водки, нарвал цветов.

Непереходные глаголы — это все остальные глаголы русского языка. Они могут обозначать движение, положение в пространстве, состояние. Например, глаголы «прыгать» или «сидеть».

Совершенные и несовершенные глаголы

Несовершенные глаголы обозначают незавершенное действие, без указания на его границу. Они отвечают на вопрос что делать? Например, «рисовать», «идти» или «выбрасывать».

Совершенные глаголы указывают на оконченное действие, ограниченное временным пределом. Отвечают на вопрос что сделать? Например, «нарисовать», «прийти», «выбросить».

У некоторых глаголов есть лишь один вид. Например, «принадлежать» — только несовершенный вид. А «очутиться» — только совершенный вид. Некоторые глаголы не имеют разных форм несовершенного и совершенного вида, они совмещаются в одной форме — например, глаголы «атаковать» или «обещать».

Возвратные глаголы

Возвратные глаголы (или глаголы в возвратной форме) — это глаголы с суффиксом -ся или -сь. Например, «молиться», «задуматься», «проснуться». Некоторые из них никогда не употребляются без данного суффикса (бояться, надеяться, гордиться), а другие могут употребляться и без него (плакать — плакаться, умывать — умываться).

Соответственно, невозвратные глаголы — это глаголы без суффикса -ся.

Безличные глаголы

Безличные глаголы обозначают действие, происходящее без действующего лица. Например, «стемнело», «не спится», «потеплело». Безличные глаголы не изменяются по лицам и числам.

Наклонение глаголов

В русском языке глаголы могут употребляться в трех наклонениях.

Изъявительное наклонение обозначает действия, которые происходили, происходят или будут происходить. Например: «Вчера мы были у бабушки»; «Солнце погаснет через 5 миллиардов лет».

Сослагательное (условное) наклонение обозначает действие, которое может произойти при некоторых условиях. К глаголу при этом добавляется частица «бы». Например: «Собеседник не понял бы нас, если бы мы говорили на русском»; «Я был бы рад с вами увидеться»

Повелительное наклонение обозначает действие, к которому пытаются призвать собеседника. Например: «Быстро успокойся»; «Попросите Андрея Ивановича зайти ко мне».

Спряжение глаголов

Спряжение — это изменение формы глаголов по лицам. Спрягаются глаголы только в изъявительном наклонении настоящего и будущего времени.

В русском языке два спряжения — первое и второе. Глаголы в них различаются гласными в личных окончаниях.

Источник статьи: http://www.anews.com/p/105489352-glagoly-v-russkom-yazyke-formy-i-vidy-glagolov-spryazhenie/

Как определить спряжение глагола? Пошаговая инструкция

Продолжаю рассказывать о глаголах. Только сегодня более глобальная тема — спряжение. Как его определить, на что нужно обратить внимание, какие есть факты, о которых не везде говорят.

Статью написал в формате пошаговой инструкции, чтобы проще было воспринимать информацию и периодически к ней возвращаться, уточнять детали. Добавил и некоторые тонкости. Например, какие тайны хранит слово «стелить».

Сначала сделаю оговорку. В поиске «Яндекса» по запросу «как определить спряжение глагола» на первых позициях выдаёт неполную и не до конца корректную информацию. В конце статьи скажу, что не так.

Публикация делится на несколько частей.

1. Что такое спряжение? Какой частью слова являются «-ить», «-ать», «-ять»?

2. Если личные окончания безударные?

3. Если личные окончания ударные?

4. Что такое разноспрягаемые глаголы?

5. Что таит глагол «стелить»?

6. Вывод: зачем нужно определять спряжение и есть ли в этом смысл? О чём не говорят в школе?

Что такое спряжение?

Это изменение глагола по лицам и числам в настоящем и будущем времени. В прошедшем глаголы не спрягаются (согласно школьной грамматике и толкованию спряжения в узком смысле), потому что у них нет категории лица. Только число. Причём в единственном они ещё и по родам изменяются.

А личными окончаниями называют окончания настоящего и будущего времени. Они же указывают на лицо глагола: первое (я, мы), второе (ты, вы), третье (он, она, оно, они).

Чтобы определить спряжение, сначала смотрим на личные окончания и определяем, безударные они или ударные. Для этого ставим глагол в любую форму, кроме первого лица единственного числа. Примеры: писать — пи́шем, пи́шете; лететь — лети́м, лети́те .

К какой части слова относятся «-ить», «-ать», «-еть»? Это суффикс или окончание? В первую очередь это две разные морфемы. Гласная перед «-ть/-ти» — это суффикс. По поводу «-ть/-ти» и «-чь» единого мнения в лингвистике нет. Чаще считается формообразующим суффиксом, но в некоторых учебниках можно найти утверждение, что это окончание либо «показатель неопределенной формы».

Итак, посмотрели на личные окончания. Идём дальше.

Если окончания безударные?

Смотрим на инфинитив. То есть на начальную форму глагола. На что она оканчивается? Если на -ить , то это II спряжение (и да, спряжение обозначается римскими цифрами).

Примеры. По́мн ить — по́мним — по́мните. Ме́р ить — ме́рим — ме́рите. Ве́р ить — ве́рим — ве́рите.

- Брить, зиждиться, зыбиться, стелить (по поводу него скажу отдельно чуть ниже). Они относятся к I спряжению.

- Ещё семь глаголов на -еть : видеть, смотреть, ненавидеть, терпеть, обидеть, вертеть, зависеть.

И четыре глагола на -ать : гнать, дышать, держать, слышать.

Эти исключения на «-еть» и «-ать» — II спряжения.

А также производные от них приставочные глаголы. То есть «догнать», «вытерпеть», «посмотреть» и др. будут того же спряжения, что и без приставки.

Остальные глаголы с безударными личными окончаниями — I спряжения. Это слова на -еть, -ать, -ять, -оть, -уть, -ыть, -чь, -ти и др.

Примеры. Дум ать — ду́маешь — думаем. Со́хн уть — со́хнешь, со́хнем. Пис ать — пи́шешь — пи́шете. Иск ать — и́щешь — и́щете.

Если личные окончания ударные?

Всё намного проще. На инфинитив не смотрим. Спряжение определяем по личным окончаниям. Достаточно их запомнить:

I спряжение: -у (-ю), -ешь (-ёшь), -ет (-ёт), -ем (-ём), -ете (-ёте), -ут (-ют).

II спряжение: -у (-ю), -ишь, -ит, -им, -ите, -ат (-ят).

Мы видим, что в первом спряжении «преобладает» (если так можно сказать) буква «Е», во втором — «И».

Примеры. Лететь — лети́м, лети́те, летя́т. Спать — спи́м, спи́те, спя́т . Гореть — вы гори́те — они горя́т . Кричать — кричи́те — крича́т .

Это всё II спряжение, хотя по суффиксу инфинитива может показаться, что первое. Однако нет, для нас ориентир — ударные личные окончания.

Идём далее. Пить — пьёшь, пьёте, пью́т. Жить — живёшь, живу́т. Лить — льёшь, лью́т. Это I спряжение.

Внимание! Если глагол с приставкой, то он относится к такому же спряжению, что и без неё. Например, «вылететь». Поэтому приставку «вы-» убираем, чтобы она не запутывала. Точно так же: закричать — кричать; поспать — спать . Постфикс «-ся» тоже не влияет на спряжение.

И это далеко не всё. Чтобы определить спряжение некоторых глаголов, нужно учитывать ещё ряд факторов. Итак, по порядку.

Что такое разноспрягаемые глаголы?

Это те глаголы, у которых окончания и первого, и второго спряжения. К счастью, их в русском языке немного. Наиболее распространённые: хотеть, бежать, дать, брезжить, блестеть, есть (в значении «питаться»).

Хотеть — хочу́, хо́чешь, хо́чет, хоти́м, хоти́те, хотя́т. В единственном числе — окончания первого спряжения, а во множественном — второго.

Есть — ем, ешь, ест, еди́м, еди́те, едя́т.

Дать — дам, дашь, даст, дади́м, дади́те, даду́т.

Бежать — бегу́, бежи́шь, бежи́т, бежи́м, бежи́те, бегу́т. В повелительном наклонении — беги́(те).

Термин «разноспрягаемый глагол» выделяется только в школьной грамматике. В вузовской его нет. Поэтому и список таких слов не везде одинаковый.

В вузовских учебниках в основном пишется, что «хотеть», «бежать» и «чтить» относятся к глаголам со смешанным спряжением. О первых двух я сказал выше, а «чтить» к ним причисляют потому, что в 3-м лице множественного возможны варианты: чтят, чтут .

«Быть», «дать», «создать» и «есть» (питаться) включают в список слов с архаичными личными окончаниями. А ещё слова, образованные от них ( съесть, передать ), а также глаголы, косвенно связанные по происхождению: надоесть, создать .

У глагола «быть» в современном русском языке сохранились малоупотребительные формы настоящего времени: есть и суть. Будущее время образуется от другого корня: буду, будешь, будет, будем, будете, будут.

А в академической «Русской грамматике-80» все эти глаголы (со смешанным и архаическим спряжением) описываются как изолированные, поскольку у них своя, особая система окончаний и соотношение основ.

Что таит глагол «стелить»?

Возможно, для кого-то будет сюрприз. Однако «стелить» в литературном русском не считается общеупотребительным. Это всего лишь вариант к глаголу «стлать». Если откроем толковые словари, то увидим помету «разговорное» и отсылку к словарной статье под названием «Стлать».

Для унификации орфографии признаются допустимыми следующие формы:

стелю, стелешь, стелет, стелем, стелете, стелют

Они относятся к глаголу «стлать» . А буква «е» во всех тех словах — это не что иное, как беглая гласная.

Поэтому в русском языке нет личных форм от «стелить»: стелишь, стелит и др. Зато есть формы прошедшего! Стелил(ся), стелила(сь), стелило(сь), стелили(сь).

Однако в школе эти тонкости опускают, чтобы не загружать лишней информацией. Вот почему нас издавна учат, что «стелить» — это исключение и оно I спряжения. Хотя по факту это глагол «стлать», и если мы посмотрим на безударные личные окончания и потом на инфинитив, то поймём, что он и так первого спряжения. Поскольку оканчивается на «-ать».

Ах, да. Туманы стел ю тся (первое спряжение ведь). В единственном — стел е тся. Причастие — стел ю щий(ся).

Уникальное слово, согласен.

Вывод. Зачем нас учат определять спряжение?

В основном это нужно для того, чтобы правильно писать безударные личные окончания, другого практического смысла нет. Например, чтобы по ошибке не написать «и» в слове «пишешь».

Однако зачастую в школе мы учим правила спряжения глаголов только с безударными личными окончаниями. О словах с ударными личными окончаниями нам могут не говорить вообще. И поэтому у многих в памяти сохраняется следующая мантра: «Чтобы определить спряжение, нужно поставить глагол в начальную форму» . И ещё стишки про слова-исключения на «-ать» и «-еть» запоминаются. Хотя, как мы видим, с глаголами вроде «лететь», «гореть» или «жить» подобный принцип не срабатывает.

А ещё мало рассказывается о приставках и постфиксах, что они не влияют на спряжение и их нужно отбросить. Устаревшие слова «зиждиться», «зыбиться» не упоминаются, как и архаичное спряжение у «быть», «дать». Всё это потому, что школьная грамматика нацелена больше на практику, то есть на то, чтобы научить детей писать и читать. Тогда как вузовская, где все вышесказанные тонкости изучаются, посвящена в том числе теории. Однако это тема отдельной статьи.

А вот что выдаёт в поиске по запросу «как определить спряжение глагола»:

В той статье об ударных окончаниях пишется, но за основу «Яндекс» взял опять-таки внешний вид инфинитива, что не до конца верно.

Надеюсь, вам всё было понятно из написанного. Напишите в комментариях, как вас учили или сейчас учат определять спряжение глаголов в школе. Или расскажите, как это объясняют вашим детям. Интересно будет почитать.

Здесь мы публикуем полезные статьи по русскому языку. С их помощью вы улучшите свою грамотность, начнёте лучше писать тексты и хорошо подготовитесь к ЕГЭ/ОГЭ. Кроме того, о русском языке пишем на нашем телеграм-канале .

Источник статьи: http://zen.yandex.ru/media/gramotnost/kak-opredelit-spriajenie-glagola-poshagovaia-instrukciia-5ea4aa6adbc53c4c89586fac