Как определить падеж местоимения

Местоимения относятся к особой группе указательных слов, т.е. не называющих предметов и явлений, их количества либо признаков, а только указывающих на них. О каком лице или предмете идет речь, можно понять только благодаря окружающим предложениям (контексту). Местоимения достаточно тесно связаны с другими частями речи, что позволяет определить их падеж. Есть и некоторые нюансы – мы рассмотрим их.

разбор слова нередко по составу Соотношение местоимений с частями речи

наречие примеры с не Итак, местоимения можно соотносить с другими частями речи, и они отвечают на те же вопросы, что и части речи. Это следующие виды местоимений:

морфологический разбор слова выполненное

- обобщенно-предметные, соотносимые с существительными (кто, ничто, что-либо и др.);

морфемный разбор затылок - обобщенно-качественные, соотносимые с прилагательными (который, никакой, ничей и др.);

невидимый разбор слова по составу - обобщенно-количественные, соотносимые с числительными (сколько, столько ).

разобрать слова как часть речи солнце

Можно заметить, что местоимения разделяют с этими частями речи некоторые грамматические признаки. Как и существительные, обобщенно-предметные местоимения можно склонять, и формы падежей будут вполне самостоятельными.

Что касается обобщенно-количественных местоимений, то они, как числительные, не имеют форм чисел и родов, но изменяются по падежам. Я столько нового узнал! Скольких мест мы еще не видели!

Особенности изменения местоимений

При изменении падежа (т.е. склонении) местоимений может изменяться не только их окончание, но и слово полностью. Это связано с тем, как изменялись местоимения исторически, в далеком прошлом. Например, местоимение я – меня (кого?), мне (кому?), меня (кого?), мной (кем?), обо мне (о ком?). Местоимение она – ее (кого?), ей (кому?), ее (кого? что?), ей (ею) (кем?), о ней (о ком?). Заметно, что в творительном падеже существует особая форма ею . — употребляя ее, можно избежать смешивания с формой дательного падежа.

У некоторых местоимений после предлога появляется звук н . Форма ней используется в разговорной речи, а форма нею – в книжной, особенно в поэтической. Что касается родительного падежа (местоимение с предлогами от и у ) – вместе с формами от нее. у нее признано существование форм от ней, у ней, но лишь в качестве разговорной формы.

Местоимение себя не является самостоятельным. Это возвратное местоимение лишь указывает на то, что каждое из трех лиц относится к самому себе. Поэтому у данного местоимения нет формы именительного падежа, хотя в остальном оно склоняется так же, как местоимение ты . тебя – себя, тебе – себе, тебя – себя, тобой (-ою) – собой (-ою), о тебе – о себе. Нет формы именительного падежа и у местоимений нечего . некого .

Нужно запомнить местоимения, которые вообще не изменяются по падежам. Это местоимения нечто . некто . а также местоимение таков . Что касается отрицательных местоимений – ничто . никто – они склоняются, причем точно так же, как что . кто . В предложном падеже предлог разрывает отрицательное местоимение: ни о чем . ни о ком .

И, наконец, существуют особые формы предложного падежа для местоимений вы . мы – эти формы необходимо запомнить в следующем виде: я скучаю по вам (это – дательный падеж) или о вас (это – предложный падеж) – но не «за вами», не грустите о нас . Устаревшим и просторечным вариантом является скучаю по вас (предложный падеж).

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Источник статьи: http://morfologya.mirtesen.ru/blog/43660207581/Kak-opredelit-padezh-mestoimeniya

Как отличить винительный падеж от родительного: все о трудностях падежей в русском языке

Грамматика русского языка невероятно обширна и вместе с тем крайне сложна. Однако если как следует разобраться в теме, представляющей для вас проблему, в конечном итоге все встанет на свои места.

В данной статье мы поговорим о том, как отличить винительный падеж от родительного, и еще о нескольких трудностях склонения существительных и местоимений. А начнем мы с основных понятий и правил.

Значение падежей в русском языке

Для связи слов в предложениях все самостоятельные части речи могут принимать необходимую форму: глаголы изменяются по временам, числам, лицам и залогам, а имена существительные, числительные, прилагательные, причастия и местоимения – по числам и падежам. Так они осуществляют свою синтаксическую роль в предложениях, однако для этого необходимо склонять их правильно.

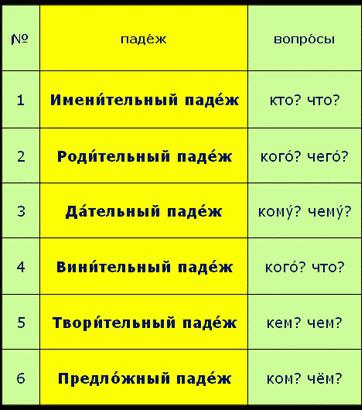

В русском языке существует всего 6 падежей, каждый из них имеет вспомогательные вопросы и собственные окончания. Однако при выборе последних строго необходимо учитывать склонение имен существительных. Плюс все связанные со словами этой части речи прилагательные, причастия и числительные также от него зависят. Таким образом, чтобы научиться изменять по падежам все эти морфологические единицы, сначала нужно подробно изучить эту категорию.

Склонение

Необходимо знать, что в первое склонение включены имена существительные как мужского, так и женского рода с окончаниями «–а» и «-я», к примеру, радуга, лисица, мужчина. Во второе – мужского рода с нулевым окончанием (зять, гений, йогурт) и все слова среднего рода (окно, горе, ложе), а в третье – только те слова женского рода, которые оканчиваются на «ь» (мать, ночь, рысь). Однако для изменения по падежам склонение существительных имеет значение только в единственном числе, поскольку во множественном все слова данной части речи имеют одинаковые окончания («-ы/-и,-а/-я»), к примеру, лисицы, йогурты, матери, берега, якоря.

Роль падежей

Также по падежу можно определить, к какому члену предложения относится данное имя существительное: если оно находится в именительном падеже — это подлежащее, если в предложном и отвечает на вопрос «Где?», в родительном («откуда?») или в винительном («куда?») – это обстоятельство, в остальных случаях – дополнение.

Что касается прилагательных и причастий, то они, вне зависимости от падежа, являются определениями, как и порядковые числительные. А вот количественные – всегда обстоятельства со значением меры и степени и отвечают на вопрос «сколько?».

Не подлежат изменению по падежам

Особенного внимания требуют несклоняемые и разносклоняемые имена существительные. К первым из них относятся слова, главным образом позаимствованные из иностранных языков. К примеру, казино, эскимо, кашне, кашпо, кофе и др. Их форма является неизменной, то есть их невозможно просклонять по падежам, поскольку их окончание останется прежним. В связи с этим проблема, как отличить винительный падеж от родительного или какое окончание выбрать при написании, данной категории слов не касается, а потому их легко употреблять в тексте.

И. п.: в чашке что? – вкусный кофе

Р. п.: нет чего? – вкусного кофе

Д. п.: добавить к чему? – ко вкусному кофе

В. п.: хотеть что? – вкусный кофе

Т. п.: пахнет чем? – вкусным кофе

П. п.: думать о чем? – о вкусном кофе

Изменение по падежам вне правил склонения

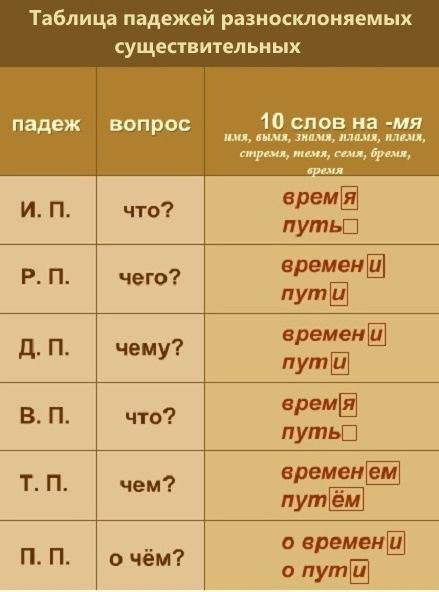

Однако значительную трудность представляют разносклоняемые слова, их всего 11 (путь + 10 на «-мя»: семя, вымя, бремя, темя, стремя, племя, время, имя, пламя, знамя). При их изменении по падежам они принимают окончания разных склонений. Помимо этого, только существительное в винительном падеже или именительном из ряда слов на «-мя» не требует добавления суффикса «-ен» при склонении в единственном числе. В остальных же случаях он необходим.

Однако именно поэтому вопрос о том, как отличить винительный падеж от родительного, не касается разносклоняемых существительных, поскольку форма их в. п. идентична и. п. Во множественном числе родительного падежа к ним добавляются суффиксы «-ён» («имён, племён») и «-ян» («стремян, семян»). Проще это запомнить визуально: по прикрепленному фото «таблица падежей разносклоняемых существительных».

Основная трудность

Чтобы научиться справляться с задачей, как отличить винительный падеж от родительного, необходимо научиться правильно задавать вопросы к словам и определять морфологические признаки имен существительных. Это поможет воспользоваться небольшой хитростью путем замены трудных слов на те, которые ясно различаются в этих двух падежах, т. е. на любой пример 1-го склонения.

Так, если вы видите в тексте одушевленное имя существительное во множественном числе, то вместо него следует мысленно использовать неодушевленное в той же форме. К примеру, «вижу кого? – людей» («вижу что? – книги» – так как не является подлежащим, то это не и. п., а значит выбираем в. п.), «нет кого? – людей» («нет чего? – книг» – р. п.).

Если же проблему составляет одушевленное имя существительное мужского рода 2-го склонения, то подставьте вместо него «мама», а затем задайте к нему вопросы винительного падежа и родительного со вспомогательными словами. К примеру, вижу кого? – ослА (вижу кого? – мамУ – в. п.), нет кого? – ослА (нет кого? – мамЫ – р. п.). Аналогичную хитрость нужно использовать, чтобы различить винительный и родительный падеж местоимений (личных и возвратных), а склонять притяжательные следует ориентируясь на связанные с ними существительные.

Источник статьи: http://fb.ru/article/149876/kak-otlichit-vinitelnyiy-padej-ot-roditelnogo-vse-o-trudnostyah-padejey-v-russkom-yazyike

Как отличить винительный от родительного падежа

- • Существительные в родительном и винительном падежах.

- • Знание определения падежей.

- • Знание вопросов, определяющих падежи.

Родительный падеж

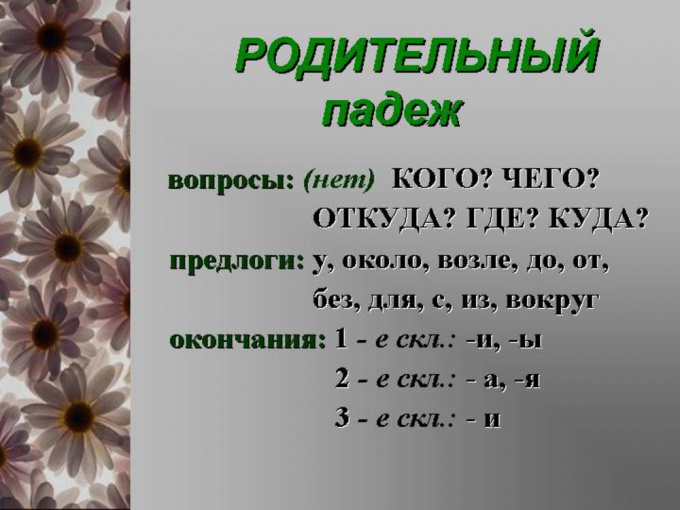

Согласно определениям в русском языке, родительный падеж обозначает:

• Принадлежность кому-либо или чему-либо, например «шкурка песца», « журнал учителя»;

• Если имеет место соотношение целого и его части, например «страница журнала (Р.п.)»;

• Отображение признака предмета по отношению к другому предмету, например «результаты опроса (Р.п.)»;

• Объект воздействия при наличии глагола с отрицательной частицей «не», например, «не ест мяса (Р.п.)»;

• Объект воздействия при наличии глагола, обозначающего желание, намерение или удаление, например, «желать счастья (Р.п.)», «избежать ответственности (Р.п.)»;

• Если имеет место сравнение предметов, например, «крепче дуба (Р.п.)»;

• Если существительное является объектом измерения, счета или родительной даты, например «ложка сметаны» или «День Парижской Коммуны».

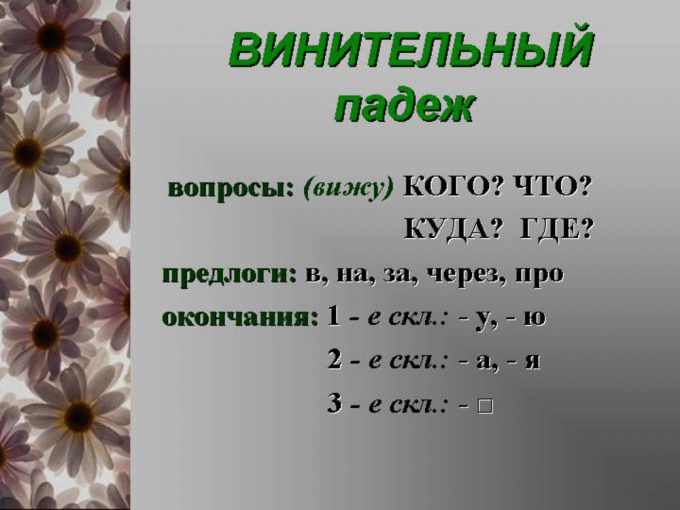

Винительный падеж

Согласно определениям в русскоом языке винительный падеж обозначает:

• Переход действия на предмет полностью, например «листать журнал», «вести машину»;

• Передачу пространственных и временных отношений «пройти милю», «отдыхать месяц»;

• В редких случаях образуется как зависимость от наречия, например «обидно за друга».

Чтобы никогда не перепутать падежи существительного, важно помнить, что каждому падежу в русском языке соответствует универсальный вопрос, задав который данному существительному, в итоге получаем соответствующий падеж.

Родительному падежу соответствует вопрос «нет кого?» для одушевленных и «нет чего?» для неодушевленных существительных.

Винительному падежу соответствует вопрос «вижу кого?» для одушевленных и «вижу чего?» для неодушевленных существительных.

Определять падежи существительных по его определениям или окончаниям крайне затруднительно. Допустим, запомнить все определения родительного и винительного падежей довольно непросто. А окончания существительных довольно часто совпадают.

Приведем пример с использованием одущевленного существительного во множественном числе :

Неподалеку я заметил людей (вижу кого? — В.п.)

Вокруг не было людей (не было кого? — Р.п.)

Как видите, склоняется в обоих падежах слово одинаково.

Но, для того, чтобы окончательно убедиться в правильности определения падежа, подставьте мысленно вместо одушевленного существительного неодушевленное.

Например:

Неподалеку я заметил столб (вижу кого? — В.п.)

Вокруг не было столбов (не было кого? — Р.п.)

Из примера видно: неодушевленное существительное в винительном падеже не изменяется в отличие от того же существительного, имеющего родительный падеж.

Отсюда можно сделать выводы:

1. Чтобы отличить родительный падеж от винительного, задайте существительному определяющий вопрос.

2. Если вам сложно определить падеж одушевленного существительного, т.к. вопрос «кого?» относится к обоим падежам, то подставьте вместо этого существительного неодушевленное и задайте ему определяющий вопрос. Для родительного он будет «нет чего?», а для винительного «вижу что?». Если слово будет выглядеть как в именительном падеже, тогда падеж вашего существительного – винительный.

Источник статьи: http://www.kakprosto.ru/kak-17785-kak-otlichit-vinitelnyy-ot-roditelnogo-padezha

Как отличить винительный падеж от родительного у личных местоимений?

Как определить где винительный, а где родительный падеж у личных местоимений?

старые выше

новые выше

по рейтингу

Вера Калина

[36.3K]

Действительно, для личных местоимений характерно, что формы родительного и винительного падежей совпадают. Сложно иногда бывает определить, в каком именно из этих падежей употреблено слово в предложении.

Вот несколько примеров предложений, в которых личные местоимения употреблены в одном из названных падежей:

Вот способ, которым часто пользуются для того, чтобы не путать родительный и винительный падежи местоимений. Заменим в предложенном предложении местоимение существительным «каша» и увидим, что определить падеж станет намного легче. Итак, первое предложение теперь будет выглядеть так:

Кашу (что?) все любили в нашем классе. ( существительное стоит в форме винительного падежа, это означает, что и местоимение «меня» в предложении 1 тоже в винительном)

Посмотрим, что будет со вторым предложением. И тут Петрову пришлось посмотреть на кашу (на что?). — винительный падеж и во втором предложении.

А вот третье предложение: Каши (чего? — родительный падеж) очень не хватало вчера вечером.

Осталось четвёртое предложение. Подставим вместо местоимения снова слово «каша»: У каши, наверное, совсем не остаётся времени на личную жизнь. Смешно получилось, правда? Видите, наше слово тут отвечает на вопрос «у чего?» и стоит в форме родительного падежа?

Такой способ я рекомендую использовать всегда, когда есть сомнения.

В предложениях, где используются личные местоимения- как правило- есть наводящие уточнения, помогающие определиться с падежом: «Нет меня, я покинул Рассею…»- все прозрачно и родительный падеж не пропустить, или: » я без ума от себя- любимого», тоже нет повода усомниться в винительном. И еще пример: «…Я не вижу тебя, ты не видишь меня…», а если найдутся примеры, где не опознать падеж, с удовольствием попытаюсь опровергнуть.