Ганнибал или Каннибал?

Дубликаты не найдены

Давайте тогда уж до конца.

Эпичного кинолюдоеда звали Ганнибал Лектер. На сходности звучания имени «ганнибал» и слова «каннибал» построена горькая ирония серии фильмов.

Многие называют этого персонажа Ганнибалом Лектором. Это неправильно, его имя пишется через «е». Однако, если быть точным клинически, в одном из фильмов Ганнибал Лектер был именно лектором — читал в музее лекцию про чувака, которому выпустили кишки.

Антропонимическая революция: как появились европейские имена

Как появились современные русские и европейские имена? Казалось бы, ответ на этот вопрос достаточно простой – после принятия христианства пользоваться «традиционными» и «языческими» именами стало невозможно и при крещении людей начали в одночасье называть в честь библейских персонажей, либо канонизированных святых. Так-то оно так. Но не совсем. Тем более даже при таких смутных представлениях остаются неясными происхождения фамилий, применение вторых, третьих и четвертых имен, отчеств (патронимов) и ряд других вовсе на таких простых, как кажется на первый взгляд, вещей.

Оказывается, что существует специальная область знания, изучающая данные вопросы. Она именуется «антропонимика» — (от греч. « ἄνθρωπος» — человек и ὄνομα — имя), сравните, например, с «топонимикой». Антропонимика – раздел языкознания (точнее ономастики), а заодно и вспомогательная историческая дисциплина, изучающая имена людей, их происхождение, бытование, эволюцию и составные части.

Антропонимика берет из исторических источников эмпирический материал для своих исследований, но в то же время она умеет и отдавать, так как с ее помощью можно многое узнать о жизни и культуре общества в разные периоды времени.

Как и любая наука, антропонимика имеет свой научный аппарат и список базовых понятий.

Во-первых, это антропоним – слово, называющее человека: имя, фамилия, отчество, прозвище, никнейм и т.д. Список использующихся в данную эпоху антропонимов образует антропонимикон или реестр имен.

Во-вторых, во-вторых, это система имен – виды антропонимов, применяемых для полной идентификации человека. Антропонимическая система отличается от общества к обществу. Например, у древних римлян она состоит из преномена, номена и когномена – Гай Юлий Цезарь, в русскоговорящем пространстве – из имени, отчества и фамилии – Федор Михайлович Достоевский, ну и так далее. Кроме того, эта же система определяет, каким именем могут назвать ребенка, а каким – нет. Например, в России будет странно, если мальчика назовут «Катя», в Германии – «Адольф», а древнерусский князь попросту не мог быть Владимиром Владимировичем.

Как правило, антропонимическая система – консервативная вещь, не меняющаяся годами и имеющая правила и внутреннюю логику. Единственный параметр, который может колебаться в ней – частота встречаемости тех или иных имен, проще говоря мода.

Однако случается, что происходит слом всей антропонимической системы. Как правило, он связан с коренными изменениями в культуре и в общественном устройстве. Такой сдвиг называется «антропонимическая революция».

В этой заметке мы постараемся рассказать, как антропонимическая революция произошла в Западной Европе, а следующей – о том, как менялась древнерусская система имен вплоть до современности.

Рубеж XII-XIII в Западной Европе – время больших исторических изменений. Обычно средневековье представляется чем-то статичным, но как раз в этот период происходит массовое внедрение ветряных и водяных мельниц, в ходе «коммунальных революций» города переходят под самоуправление, начинает зарождаться светская культура и ренессанс.

Именно в этот период происходит крушение использовавшейся веками древнегерманской именной и системы, и смена ее на ту, которой на Западе пользуются до сих пор.

До конца Х в. Господствовала германская система имянаречения, согласно которой человек имел одно только личное имя. Согласно распространенной среди индоевропейцев практике, оно было двухкоренным. Например, Рагнар («Rag-Nar» – «Войско богов»). Дело в том, что существовал большой, но ограниченный пул элементов разной степени престижности, из которых можно было сконструировать имя. Для мужчин это был круг понятий, связанных с войной, трудом, богами, славой, дружбой, удачей, для женщин – с красотой, здоровьем, плодовитостью, домовитостью, дружелюбностью и тому подобным. Существовали престижные и непрестижные лексемы (корни), из которых как из конструктора можно было собирать новые имена. Несмотря на кажущуюся простоту эта система обеспечивала огромный простор для индивидуализации. Тезками являлись не более 1% населения. В то же время, назвать ребенка было нельзя абы как. Процесс его наречения чем-то напоминал генетический обмен при перекрестном опылении: одну часть имени он получал от рода отца, другую – от рода матери. Например, если отца звали, Godlind («Щит богов»), а мать Richilda («Могучая битва»), то у них могли родиться: Richlind, Godhilda или Godricht.

Таким образом, применявшаяся система обеспечивала с одной степени индивидуализацию, с другой обозначала принадлежность к определенному роду, а с третьей выполняла сакральную функцию в виде предначертанных именем качеств. Казалось бы, все это элементы германского язычества, которые должны уйти со сцены вместе с крещением народов. Но нет. Поначалу христианство почти не оказывало влияния на антропонимикон и без труда можно было найти епископа Вульфиллу.

Гораздо более важным стало обособление привилегированной части общества от остального народа. Феодальная верхушка, стремясь выделиться из общей массы, начинает брать себе имена библейских персонажей, святых, героев саг и преданий. Более того, постепенно эти имена становятся наследственными. Простонародье начинает подражать элите, что конвертирует престижность отдельных имен в их популярность.

Количество доступных вариантов сокращается, происходит процесс, называемый «концентрация имен». Его следствием становится появление большого количества тезок. Например, во Фландрии на рубеже XII- XIII вв. уже более половины детей называли всего лишь несколькими ставшими наиболее «модными» мужскими и женскими именами ( каждого десятого мальчика звали Арнульф, Вильгельм, или Вальтер, а каждую десятую девочку Ава, Хейла, Имма, Адализа или Маргарет) В романе Мориса Дрюона, правда рассказывающем о более поздней эпохе, описан забавный эпизод, в котором собрание из нескольких десятков французской высшей аристократии состоит только из Карлов, Филиппов, Людовиков, Изабелл и Маргарит.

Возникшую путаницу стремились решить сначала с помощью введения патронимов (отчеств), матронимов (матчеств), а в особо тяжелых случаях прапатрониов (дедчеств). Но все равно такая система являлась неудобной и не обеспечивала четкой идентификации.

И вот тут-то на помощь пришли старые-добрые прозвища, которые и сломали старогерманскую антропонимическую систему. Первоначально они попросту добавлялись к имени (Вальтер Мельник, Жан из Шартра), а затем и вовсе стали наследственными. Так появились фамилии. Комбинация имени и фамилии не только выделяла владельца, но и подчеркивала его наследственные права, что было немаловажно в рамках ленно-феодальной системы.

Параллельно с появлением фамилий изменяется и такая функция имени, как его «семантическая аура» (это тоже официальный научный термин). Если раньше каждое имя имело смыл, явно выражавшийся в составлявших его лексемах, то теперь он терялся. Важным стало не то, что имя означает, а то что кто его носил до тебя. В каком-то смысле произошла смена содержания сакральной функции – теперь выбирать нужно было не доброе пожелание, а сильного и авторитетного предка или святого.

Изменился и принцип, по которому называли ребенка. Если раньше это была рекомбинация двух лексем от родов отца и матери, то теперь оно передавалось при крещении целиком от одного из восприемников.

Процесс антропонимической революции в Западной Европе состоял не только в смене репертуара имен, их сакрального значения и самой антропонимической системы. Он оказался отражен и в философских трудах. Например, Исидор Севильский, богослов IV века, называет однокоренным для слова nomine –«имя» глагол «nosco» — «знаю»: «называть – значит познавать». А Петр Гелийский в тринадцатом столетии возводит этимологию nomine уже к глаголу «классифицировать».

Таким образом в XII-XII веке среди европейцев в ходе антропонимической революции сформировалась система, которой они пользуются до сих пор.

При написании заметки использована научная статья П.Ш. Габдрахманова и другие материалы

А вот тут можно покормить Кота, за что мы будем вам благодарны)

Полуименной факт

Ответ на пост «Про редкие имена»

Лет 10-12 назад надо было для одной крупной иностранной компании сделать проект в маркетинговой сфере. Я был на стороне агентства предоставляющего услуги. Большой босс от заказчика захотел получить откат с нашей конторы (удивительно и необычно конечно 😄). Владелец нашей компании отправил меня на эти неофициальные переговоры. Сказал что я буду «от Фёдора», ну типа как пароль. Ведь с этой конторой это были первые неофициальные отношения. На встрече директор заказчика упорно называл меня Фёдором. Пару раз поправить пытался, что я Виталий от Фёдора, но он упорно продолжал. Ну. Хз, может шифруется корупционер, может ему так надо. Далее я вел все официальные дела с той компанией ещё пару лет именно как Фёдор. Все было для всех удачно. А потом контракт закрыли и поводов общаться не стало.

Прошло лет 7-8, сижу на встрече в ДРУГОЙ большой компании, уже полгода работаем, решаем какой то тяжёлый вопрос. Ничего не сходится. Все реально напряжены, переговоры заходят в тупик. Решили сделать перерыв, выдохнуть. И сторона заказчика говорит что сейчас привлекут к переговорам совсем большого своего начальника, так как контракт надо пересматривать, вовлекать другие отделы, а для этого, чтоб не затягивать, лучше сразу привлечь босса и проговорить. Ему легче будет думать и принять решение. Пока они ждут дирехтора и пьют кофе, я отправился в комнату релаксации. Отрелаксировав, умывшись и освежившись я возвращаюсь в переговорку. Там уже их новый босс вникает в ситуацию. Ему начинают представлять меня: Вот руководитель проекта.

Он отрываясь от монитора видит меня и лицо его расплывается в улыбке(да это директор с той давней конторы): О, добрый день, Фёдор! Ну теперь я уверен, что решение мы точно с таким профессионалом найдём.

Блин, спасибо хоть подмигивать по киношному не стал. Процесс убеждения его что я Виталий занял какое-то время. Все участники процесса очень косо смотрели на нас. Сошлись на том что за давностью лет перепутали с кем-то из команды. А он до сих пор похоже думает, что я что-то типа шпиона, который на каждый проект меняет паспорта и имена. И не верит что он просто протупил.

Известные имена, но не очень известные облики

Предлагаю вниманию небольшую подборку в которой собраны люди, которые очень известны, но как они выглядят знают не все.

Первым в списке Киитиро Тоёда

11 июня 1894 — 27 марта 1952 — основатель фирмы Toyota Motor Corporation. Машины марки ‘Тойота’ известны всем. Сама корпорация начинала работу с производства ткацких станков

Далее перенесемся в Европу.

Андре Гюстав Ситроен

5 февраля 1878 — 3 июля 1935. Французский промышленник, создатель концерна ‘Ситроен’ и автомобилей с таким же названием. Первый завод основал в годы Первой Мировой войны по производству шрапнели, по слухам на деньги из российского военного заказа.

Фердинанд Порше

3 сентября 1875 — 30 января 1951 года.

Основатель компании Porsche. Знаменит и как создатель самого популярного автомобиля в истории автомобилестроения, вошедшего в историю под именем Volkswagen Kafe.

Еще один немец, чье имя на слуху у автолюбителей и конечно у автопрофессионалов:

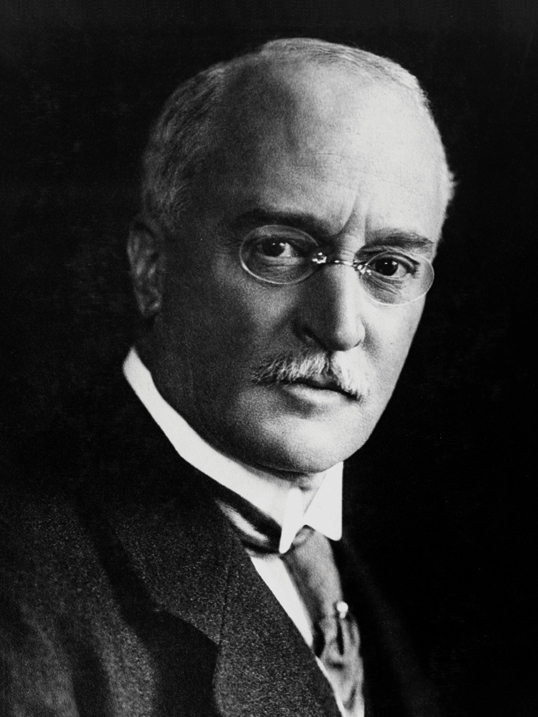

Рудольф Дизель

18 марта 1858 — 29 сентября 1913. Немецкий инженер и изобретатель, создал дизельный двигатель.

Еще один автопромышленник континентальной Европы:

Фернан Рено

1865-1909, вместе с братьями основал в 1899 компанию ‘Рено’.

Перенесемся через океан, дети всего мира конечно знают эту кинокомпанию и ее продукцию, которая названа по фамилии основателя:

Уолт Дисней

1901-1966

Компанию ‘Уолт Дисней Продакшн’ основал с братьями в 1923 году, как небольшую анимационную студию

Есть компании, фамилии которым дали два человека. Например ‘Хьюллет-Паккард’, известна всему компьютерному и не только миру.

Уильям Реддингтон Хьюлетт (20 мая 1913 — 12 января 2001)

Дэвид Паккард (7 сентября 1912 — 26 марта 1996)

говорят, чтобы выбрать, чье имя будет стоять в начале названия фирмы, они кидали монетку.

Пока на этом все.

P.S. Баянометр выдал от Фрунзика Мрктчана до кроссовки.

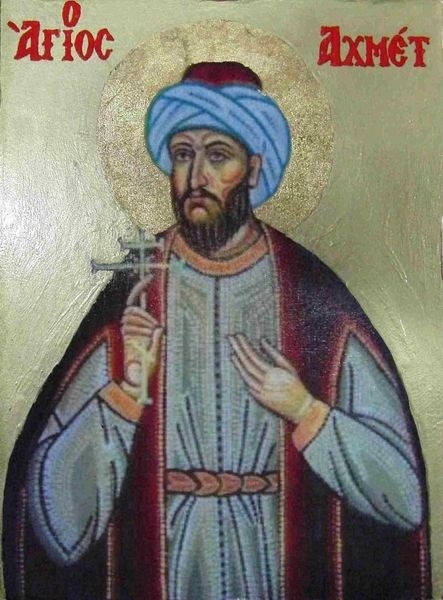

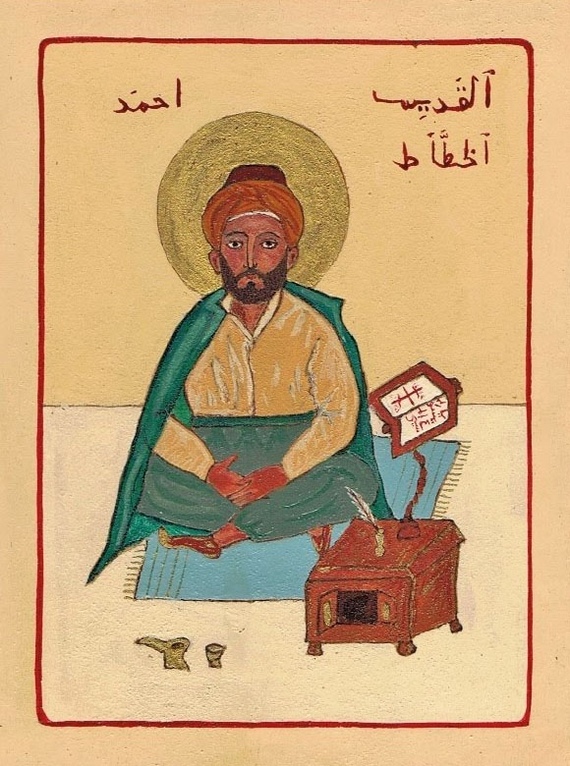

Святой Ахмед

Сижу тут, листаю православные святцы. И нахожу любопытное имечко — Ахмед (Ахмет). Немного поискал и вуаля:

Святой Ахмед Калфа (что значит «Краснописец» — по нашему, каллиграф) по происхождению был турком-мусульманином, жил в Стамбуле и занимал высокую государственную должность. У него была русская рабыня. Со временем Ахмет заметил в ней благодатные изменения, которые происходили каждый раз, когда она приходила с богослужения. Заинтригованный этим, он решил пойти на литургию. Во время благословения народа Ахмет увидел, что от трикирия и пальцев патриарха исходят лучи, переходящие затем на головы христиан, минуя только его. Это было чудесно, но несколько обидно, поэтому Ахмет стал присматриваться к христианству ближе. В итоге тайно принял крещение. Прошло время. Как-то на одном из собраний вельможи спорили, что является самым главным. Когда очередь дошла до Ахмета, он сказал: «Самое главное — это вера христианская».

За свою веру святой принял мученическую кончину, за год до битвы под Веной (1683), остановившей мусульманскую экспансию в Европу. Интересно, как бы на это отреагировал коренной цареградец Ахмет.

Если хотите, оставаясь в рамках православных традиций, назвать ребёнка Ахмедом — вперёд, именины будут 6 января. Кстати, имя это теофорное, то есть включает в себя именование божества (в нашем случае — Бога). Может переводиться как «тот, кто постоянно благодарит Бога»

Как появились названия топовых зарубежных IT-компаний. 12 удивительных историй: от Google до WhatsApp.

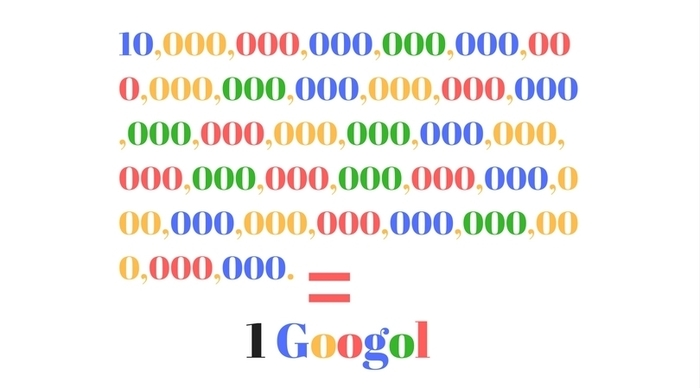

Google появился из-за ошибки в чеке

Что неудивительно, ведь поисковик разработали два гика из Стэнфордского университета — программисты Ларри Пейдж и математик Сергей Брин. В 1998 году на основе своей предыдущей разработки, системы BackRub, они создали новый поиск. И решили назвать его «Googol», что означает 10 в сотой степени (это десятичная система счисления).

Инвесторы (одним из них может быть Роджер МакНейми, также инвестировавший в Facebook), которым молодые люди показывали свой проект, ошиблись — выписали чек для компании «Google».

В итоге название с ошибкой решили оставить.

Сначала домен появился на сайте Стэнфордского университета, а затем, в 1997, разработчики зарегистрировали тот самый google.com.

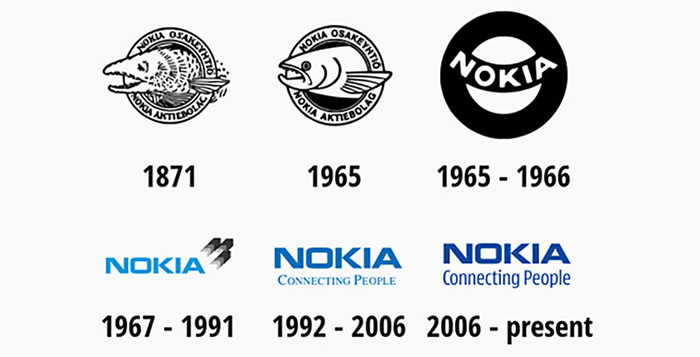

Nokia — городок в Финляндии

Неподалеку от финского Тампере притаился Нокиа — городок, в котором проживает чуть больше 30 тысяч человек. Около города протекает река Нокианвирта. По легенде, эту местность назвали в честь черного соболя (от финского nois или nokia — во множественном числе), который когда-то водился в окрестностях.

Здесь в 1865 году (тогда Финляндия была частью Российской империи) инженер Фредрик Идестам начал производить бумагу. Позже он переименовал свое предприятие в Nokia Ab и открыл вторую фабрику у реки. Производства начали обрастать населением, так и появился целый город.

Управленцы заводов сменялись, промышленная революция шла своим чередом. В итоге известная корпорация Nokia, которая выпускала телевизоры, компьютеры и военные средства связи, появилась на свет в 1967 году после слияния Nokia Ab с другими заводами.

Сначала было Micro-soft

Громадная компания изначально и называлась внушительно. Технари Билл Гейтс и Пол Аллен соригинальничали и просто написали, чем занимаются: Microcomputer Software — «Программное обеспечение для микрокомпьютеров».

Потом решили сокращать оба слова, но возникла проблема. В США уже существовала фирма Microsoft, правда, менее технологичная, — занималась сушкой белья. Так что в первое время название писали то через дефис — Micro-soft, то с маленькой буквы, но годы спустя бизнесмены все-таки выкупили права на нужный бренд.

Intel должна была «пошуметь»

Производитель микросхем хотели назвать совсем иначе — «Moore Noyce», от фамилий изобретателей Роберта Нойса и Гордона Мура. Однако словосочетание на слух воспринималось как «много шума» (от английского More noise), поэтому от названия в итоге отказались.

Ребятам очень хотелось оставить свой след, поэтому следующий вариант был с инициалами — «NM Electronics». Через год первые буквы фамилий основателей выпали, поскольку было не очень понятно, о чем речь. Их заменило «Integrated» — «Integrated Electronics» («Интегрированная электроника»). Бренд так не нравился Нойсу, что он решил сократить оба слова до «Intel».

Как и в случае с Microsoft, бренд оказался занят, но уже гостиничной сетью IntelCo. Нойсу и Муру пришлось потратить 15 тысяч долларов, чтобы выкупить его и логотип.

Сказка о трех сыновьях и Samsung

Жил да был в корейском городе Тэгу предприимчивый фермер Бьонг Чхуль Ли. Скопив немного денег, он занялся экспортом рисовой муки, сахара и рыбы за границу. Свое дело он назвал по-корейски мудро и красиво — Samsung. В переводе — «три звезды», а в корейском понимании эти звезды «большие и могущественные».

По легенде, был и еще один смысл. Выбор связывают с тремя сыновьями основателя. Причем младший, Ли Гон Хи, оказался не дураком, как это часто бывает в сказках. Именно ему отец доверил управление Samsung, которая богатела не по дням, а по часам.

С тех пор компания создала свой первый смартфон, стала крупнейшим производителем этих гаджетов, пережила взрывной Galaxy Note 7 и коррупционные скандалы. А третий сын до сих пор жив, хотя концерном уже не руководит.

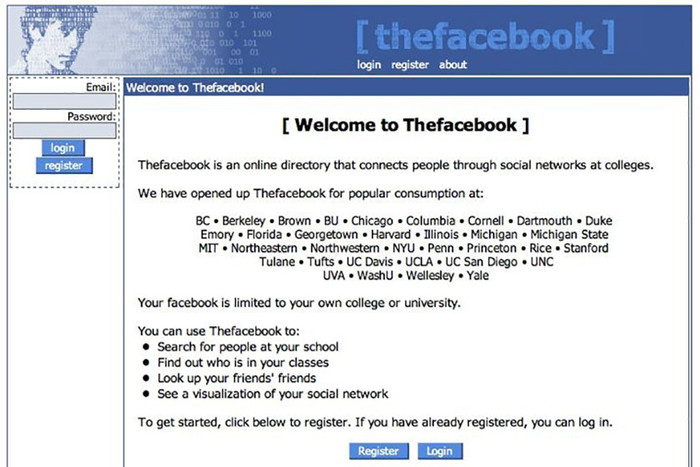

Facebook из школы Цукерберга

Эта версия происхождения названия наиболее близка к истине, так как основатель соцсети ее так и не опроверг. Когда Цукерберг учился в школе, в академии Филлипса в Эксетере, ему и другим ученикам выдавали справочники — «The Photo Address Book».

В этих книгах были собраны адреса одноклассников, дни рождения, контактные телефоны и, главное, фото. Школьникам не нравилось произносить длинное название «The Photo Address Book», поэтому его «ужали» до «The Facebook». Дословный перевод — книга с лицами.

В 2004 году это прозвище альбома стало именем новой социальной сети, которую Марк Цукерберг организовал вместе с другими студентами Гарвардского университета. Сайт так и назывался — Thefacebook — вплоть до 2005 года, тогда Цукерберг выкупил домен facebook.com за 200 000 долларов.

Птичий язык Twitter

Название сервиса микроблогов сначала было не выговорить — twttr. Это основателям так понравилось сокращение сайта Flickr.

Сначала основателям пришло в голову слово twitch — от глагола «дергаться». Именно это происходит с телефоном, который вибрирует. Но twitch больше подходил к телефонам (скажите это создателям будущего популярного сервиса стриминга игр). Тогда сооснователь Джек Дорси открыл словарь на букву «Т» и начал искать подходящее понятие. Twitter было идеальным сленговым словечком: это и болтовня, и щебет птиц. Над логотипом долго думать не пришлось.

Первое название Sony было в честь города

В 1946 году в Японии появилась компания Tokyo Tsushin Kogyo («Токийская телекоммуникационно-промышленная компания»), которая намеревалась развивать технологии в непростые послевоенные времена и выпускала магнитофоны, радиоприемники.

Название придумали основатели Масару Ибука и Акио Морита. Несколько лет она просуществовала с этим именем, однако было тяжело произносить длинное и не очень запоминающееся словосочетание. К тому же, компания собиралась выйти на американскую биржу, а аббревиатура ТТК была занята.

Тогда Ибука и Морито придумали нечто более романтичное: соединили sonus (на латыни «звук») и sonny (так на Западе старшие обращаются к младшим, в русском языке аналог — «сынок»). В то же время на японском «sonny» звучит как «потеря денег», поэтому было решено выбросить одну «n». Получилось Sony.

Временное название Apple оказалось постоянным

Мифов вокруг «Яблока» много, и это одна из версий. Стив Джобс любил яблоки и решил, что компания будет называться Apple Computer до тех пор, пока кто-нибудь из сотрудников не предложит что-то получше. Он надеялся на имя, которое будет более очевидно связано с технологиями.

Ярких идей не подвернулось, и компанию зарегистрировали под этим именем. В 2007 году от Computer отказались, так как Apple сконцентрировалась на смартфонах, плеерах и другой портативной технике.

Другая версия тоже интересна: Apple в обычном телефонном справочнике было бы выше компании Atari, которая тоже выпускала ПК и игры. Основатели Apple Джобс и Возняк раньше работали в Atari и считали ее одним из главных конкурентов.

Несколько имен Lenovо

Эта компания начала свою деятельность под брендом New Technology Developer Inc. в 1984 году в Китае. В то время она не выпускала компьютеры, а занималась их поставками на свой родной рынок.

Через пару лет безликое название было решено сменить на яркое Legend Group, под ним же вышел первый успешный продукт компании — программа, адаптирующая ПО на английском языке для китайского рынка. Затем команда занялась выпуском собственных компьютеров.

Legend Group делала успехи и продавала огромное количество ПК в Азии, потом задумала выйти в Европу и США. Но там название выглядело банальным, «легендой» себя прозвали многие бизнесмены.

Тогда решили оставить символичное — «le» (с китайского — «счастье») и добавить «novo» (с латыни — «новый»). Получилась отсылка к самому первому названию, в котором слово «новый» тоже присутствовало.

Волшебство Amazon

В будущем самый богатый человек на планете, Джефф Безос в 1994 зарегистрировал бренд Cadabra. Он задумал книжный магазин-онлайн, который бы работал как по волшебству быстро — абра-кадабра!

Через год, когда сайт открылся, домен был уже Amazon.com. Кто-то подсказал Безосу, что cadabra созвучно с cadaver (от английского — «труп»). Среди вариантов было Relentless («неугомонный», «энергичный»), что очень соответствовало характеру Джеффа. Но друзья отговорили его, потому что у слова слишком много оттенков перевода, в том числе, безжалостный, неумолимый.

Так что бизнесмен решил взять что-то более звучное, масштабное и понятное. Отсылка к самой крупной реке в мире, Амазонке, выглядела отлично. Хотя домен Relentless.com он все же купил, и сейчас он переправляет людей на сайт Amazon.

WhatsApp — игра слов

История названия самого популярного мессенджера планеты проста как три копейки. Имя для приложения придумал Ян Кум, один из основателей.

Название WhatsApp произошло от ходового американского выражения «what’s up?», что означает «как дела?» или «что нового?». Окончание фразы Ян Кум заменил на созвучное «app», в переводе — приложение, коим мессенджер и является. Оставалось только соединить обе части в бренд.

История отдельных граф паспорта

Продолжаем изучать паспорт. Предыдущую заметку об истории паспорта можно прочитать здесь: https://pikabu.ru/story/ya_dostayu_iz_shirokikh_shtanin_6291. . Сейчас же расскажем о «пятом пункте», ФИО, фотографии, подписи – то есть о конкретных графах и атрибутах советского и российского паспортов.

«Пятый пункт» – национальность

В СССР графа номер 5 для указания национальности была в формуляре Личного листка по учёту кадров паспортных органов МВД СССР (а не в паспорте, как часто ошибочно считается), на основании которого оформлялся паспорт; а также в таких же листках отделов и управлений кадров всех государственных организаций.

В дореволюционной паспортной книжке аналогом этого пункта было вероисповедание. В Первой всеобщей переписи 1897 года состав какой-либо народности определялся по вероисповеданию и языку.

В Советском Союзе указание национальности в паспорте носило обязательный характер. Национальность гражданина записывалась в эту графу на основании национальности родителей. Если их национальность была разная, то в соответствии с Постановлением Совета министров СССР «О паспортной системе в СССР» от 28 августа 1974, гражданин имел право выбирать национальность отца или матери при получении им первого паспорта по достижении 16-летнего возраста. После этого он менять национальность уже права не имел.

При этом человек мог определять свою национальную принадлежность только из числа официально признанных народов, проживавших на территории СССР, согласно Списку национальностей СССР, который был составлен в 1924-1926 годах.

Зачастую, если национальность одного из родителей была «проблемной» (например, еврей, немец, крымский татарин и др.), человек выбирал себе национальность другого родителя, более приемлемую (русский, украинец, белорус и т. п.).

Отмена в 1990-е годы упоминания национальности в паспорте в России, а затем её введение, но уже в необязательном порядке вызывает бурные политические дискуссии. При этом графа «национальность» (родителей) существует в свидетельстве о рождении, которая заполняется по желанию родителей ребёнка, а также в свидетельстве о браке и свидетельстве о перемене имени. Графа «национальность» до сих пор существует в военном билете, правда, её не заполняют.

Право граждан определять свою этническую принадлежность (национальность) самостоятельно и произвольно привело к любопытному явлению: во время переписи населения люди сообщали о своей принадлежности к народам, существование которых как отдельных наций под вопросом (к примеру, казаки, поморы), либо вообще к несуществующим (хоббиты, эльфы и пр.).

Вокруг такого, казалось бы, привычного и обыденного поля, как «фамилия, имя, отчество», раскручивается интереснейший сюжет об изменении последовательности элементов. Форма ФИО (фамилия/имя/отчество) в 1920–1930-е годы все еще сосуществует с другой формой — имя/отчество/фамилия. Но уже Положение о паспортах 1940 года закрепляет в качестве нормы — ФИО.

Произошедшая в первые десятилетия советского времени инверсия была вызвана, видимо, тем, что на смену индивидуальности и единичности пришли списки. В ставших обычными ситуациях перечислений и перекличек люди различаются не столько именами, сколько фамилиями, на которые и был перенесен акцент, не говоря уже о том, что в списках и картотеках обычно принят алфавитный порядок перечисления по фамилии. И в этом состоит принципиальное различие с дореволюционной традицией, в рамках которой официальное обращение к человеку по фамилии было возможно только в дружеском общении или при обращении „сверху вниз” — например, учителя к ученику.

Как известно, паспорта в 1918 году отменили, ибо они считались символом «проклятого прошлого», но в них и фотографий не было, была графа «Приметы». Паспортная система была благополучно возвращена в 1932 году, но фотографии введены только в 1937 году. До этого времени фотографирование для документов не было распространено, точнее не было обязательным. Единственным документом, на котором требовалась фотография, был так называемый заграничный паспорт. Логично было бы видеть в этой фотографии своего рода прообраз фотографии на внутренний паспорт, но, видимо, это не так, поскольку никаких специальных требований не было и в заграничные паспорта наклеивались фотографии самой разной формы и размеров (не говоря уже о том, что заграничный паспорт могли получить буквально единицы).

Формальных требований к паспортной фотографии, введенной в 1937 году, было совсем немного: она должна быть размером 3 на 3,5 см, четкой и анфас. В инструкции «О введении фотографических карточек» есть только одно примечание: «В местностях, где по сохранившимся обычаям не принято фотографирование без головного убора, разрешается в порядке исключения прием для паспортов фотографических карточек с изображением получателя паспорта в головном уборе». При этом характер прически, выражение лица, направление взгляда, цвет одежды и прочие детали никак не регламентировались.

Правила появились для современных паспортов. В основном они касаются размеров, но не только. Тем, кто постоянно носит очки, фотографироваться тоже нужно в очках. Ну и главное: «Выражение лица на фотографии должно быть нейтральным: с закрытым ртом и открытыми глазами».

Обычай подписываться под документом и, шире, текстом сформировался в российской культурной традиции поздно и под явным влиянием европейской традиции, хотя «прикладывание руки» встречается уже в ранних памятниках. Лишь с XVIII века можно говорить о широком распространении практики подписывать документы своей подписью. В официальных документах личная подпись включала полное имя, фамилию (прозванье), а также нередко указывался чин. В таком составе подписи естественным образом проявляется ее сословный характер. Под личной подписью дворян понималось полное написание своих имени и фамилии. В дружеском общении подписывались одной фамилией (например, А. Пушкин или еще проще — Пушкин). Грамотные простолюдины подписывались отчеством (Петров, Иванов), а неграмотные обычно ставили крестик. Деловые бумаги старались подписывать полным именованием, включая звания и должности. Например: «Димитрий Николаевич Каменев, вологодский купец».

Резкая смена стилистики личной подписи произошла после революции. Во-первых, подписываться одной фамилией стало намного более распространенным явлением, что соответствовало новым обращениям вроде «гражданин Иванов», «товарищ Петров». Во-вторых, в 1920–30-е годы начинает формироваться другой тип подписи, представляющий собой монограммы из первых букв имени, фамилии и отчества, например ВИЛ — Владимир Ильич Ленин. Такого рода монограммы (нередко в виде вензелей) существовали, безусловно, и раньше, но после революции они стали восприниматься как аббревиатуры в общем потоке захлестнувшего Россию с 1920-х годов поветрия представлять все названия учреждений и организаций в виде аббревиатур.

Подпись как знак идентификации предполагает наличие двух проблем, связанных, во-первых, с требованием однотипности ее воспроизведения и, во-вторых, возможностью идентификации владельца подписи. Проблема однотипности воспроизведения — это проблема для автора подписи. Ориентиром в этом случае служит, как правило, своя подпись в паспорте. Возможность идентификации — это проблема для «других». Для ее решения необходима подтвержденная связь между человеком и его подписью. С этой целью подпись заверяется, нередко также делается особый образец подписи для финансовых документов, но обычно таковым является все та же подпись в паспорте или другом документе, удостоверяющем личность.

Источник: группа в ВКонтакте История и Право

Тот, в честь кого назвали Марио

На днях на 85-м году ушел из жизни Марио Сегале. Американский бизнесмен, владелец недвижимости, очень закрытый человек, которого даже фотографий в сети почти не найти. Ну и что, скажете вы. А вот что.

Марио назван именно в честь него — Марио Сегале.

Что в имени тебе моём.

Имя человека может многое поведать пытливому исследователю. Существует даже наука об именах — антропонимика.

Имена имеют свою историю. В глубокой древности имя давалось человеку как примета, по которой его можно было выделить из семьи рода.

Имена могли даваться в зависимости от порядка и времени рождения (Первуша, Вторышка, Третьяк, Девятко, Субботка, Вешняк); они могли характеризовать обстоятельства появления ребенка на

свет (Ждан, Нечайко, Истома, Томилко); имена также могли определять физический облик ребенка (Беляк, Ушак, Худяк, Русинко, Черныш), или черты его характера, поведения (Угрюм, Буян, Смеян, Молчанка, Злобко). Особый пласт имен составляли имена, которые давались ребенку нежной матерью: Богдан, Любава, Любим и т.п.

Выделялась также группа охранных имен, имен-оберегов (Кощей, Неудача, Неустрой, Грязка). Делалось это для того, чтобы отвести от ребенка нечистую силу. Кроме того, давая ребенку имя Неудача, полагали, что он, наоборот, будет удачлив, у Неустроя все устроится и т.п.

К группе наиболее древних относились и так называемые зоофорные имена, восходящие к названиям животных, рыб, птиц (Медведь, Волк, Конь, Орел, Селезень и другие).

Внутрисемейное личное имя давалось ребенку сразу после рождения. Повзрослев, человек получал еще одно, так называемое, уличное имя. К широко распространенным на Руси уличным именам относились, например, такие: Гуляйко, Пьянко, Лихачко, Кисляк, Чудинко, Кисель, Ярыга, Негодяйко, Горемыка.

Уличные личные имена учёные называют ещё прозвищами. Прозвища давали, как правило, не очень лестную оценку именуемому.

После принятия христианства древнерусские имена (их ещё называют языческими) начали вытесняться новыми именами — церковными. Сотни древних славянских мужских и женских имён совсем вышли из употребления.

Христианские имена на Руси были известны задолго до официального крещения. Достаточно вспомнить, что христианкой была княгиня Ольга (в крещении Елена). Но то были все-таки единичные случаи.

Коренные изменения русский именослов претерпел после 988 года, когда великий князь Владимир крестил киевлян.

Летопись рассказывает, что в это день на берегу Днепра собралось множество людей обоего пола и всех возрастов. Их разделили на группы и велели по очереди заходить в реку, которая заменяла купель. Священники читали положенные молитвы, а потом давали каждой группе крестившихся христианские имена: одно мужское — общее для всех мужчин, другое женское — общее всем женщинам. Никакого бытового неудобства от этого не возникало, так как в повседневном обиходе все равно использовались прежние мирские имена. Имена же церковные использовались в редких случаях: при составлении духовного завещания, при поминовении и т.д.

По мере утверждения христианства складывался церковный ономастикон — набор имён, даваемых при крещении. В начале своего княжения Владимир, будучи ещё язычником, принес в жертву древнерусским богам двух варягов-христиан — Ивана и Федора. С принятием христианства имена Иван и Федор стали необычайно популярны. Также получили широкое распространение имена апостолов — Петр, Павел, Андрей, Филипп, Марк. Наряду с именами греческими, в христианский именник попало немало древнееврейских имён, а также имена древнеримских, сирийских, египетских святых.

Что касается собственно русских, мирских имён, то они ещё долго использовались вместе с церковными в значении личных. В летописях и документах XI-XIV веков можно встретить новгородского священника «Германа, зовомого Воята», «боярина Фёдора, зовомого Дорога». Переписчик древнейшей русской книги – так называемого Остромирова Евангелия, подписался: «в крещении Иосиф,

а мирский Остромир».

Но уже начиная с XV века, мирские имена все больше употреблялись в значении прозвищ: «князь литовский Иван, а прозвище ему Баба», «казак Богдан, а имя ему Бог весть».

В XVII-XVIII веках церковные имена почти полностью вытеснили древнерусские. Но последние не исчезли бесследно. На их основе были созданы тысячи русских фамилий: Беляевы, Глазковы, Третьяковы, Орловы, Рагозины и многие, многие другие.

Святцы, или месяцеслов — это церковный календарь с указанием праздников и дней памяти святых. По церковным правилам только эти, освященные традицией имена, и следовало давать новорождённым.

Переведенные с греческого святцы существенно ограничили словарь имён: в древнейших из святцев значится всего 330 мужских и 64 женских имени. Кроме того, новые имена были чужды древнерусскому языку: ведь их не переводили, а фонетически точно передавали славянскими звуками. Скажем, имя Евстолия, данное одной христианской мученице, в переводе означает «хорошо одетая». Греческое Дидим и древнееврейское Фома (в латинской передаче — Томас) значило «близнец»

и т. д. Многие из христианских имён находят даже вполне точные параллели среди имён древнерусских: Агафон («добрый») по-славянски был бы Добрыней, латинское Павел («маленький») соответствует русскому Малому, или Малюте, древнееврейский Давид — Любиму.

Но нашим предкам все эти соответствия были неизвестны. В 1596 году (спустя 600 лет после введения христианских имён) автор одного азбуковника жаловался: «Нам, словенам, неудобь ведомы нынешние свои имена, еже что толкуется (т.е. что означает) Андрей, что Василий или Данила».

Стоит сказать, что в самих святцах не обошлось без промахов. Например, там упомянуты 3 скифа, которые были казнены за приверженность к христианству в I веке н.э. Их звали Инна, Пинна и Римма. Но на Руси эти мужские имена начали давать девочкам. Видимо, деревенские попы принимали их за женские — по характерному окончанию на А. Ошибка прижилась, и дальше её «узаконили».

Святцы популярны среди верующих и в наши дни. Выбирая имя по святцам, обычно смотрят на день рождения ребенка. Если имена святых, чья память празднуется в этот день, не слишком благозвучны, допустимо выбирать имя среди тех святых, память которых отмечается на восьмой день от рождения. Если же не удалось выбрать имя в первый и восьмой день, то смотрят на 40-й день от рождения, т.к. именно в этот день ребёнка приносят в храм для совершения таинства Святого Крещения.

Великокняжеская династия Рюриковичей за 700 лет своего существования выработала свой особенный именослов, который пользуется большой популярностью и в наши дни.

В отличие от простых людей, русские князья назывались сложными, двусоставными именами с корнями «свят», «слав», «волод», «яр». Очевидна их сакральная природа, по крайней мере, часть из них совпадает с именами языческих богов: Ярила, Святовид.

Культ предков приводил к тому, что новорожденный княжич обыкновенно получал имя в честь деда. В некоторых родах на протяжении веков удерживалось всего два-три имени, передаваемые из поколения в поколение. Поэтому в летописи бесконечно чередуются Олеги Святославичи со Святославами Олеговичами, Изяславы Мстиславичи с Мстиславами Изяславичами.

С принятием христианства традиция наделять князя «значимым» именем была перенесена и на крестильные имена. Владимир Мономах пишет о себе, что он был «наречен в крещении Василий, а русским именем Володимир».

Однако князья назывались обоими именами — мирским и крестильным — почти исключительно при упоминании событий церковных: их рождении, крещении или погребении. Например, в Летописце Переславля Суздальского под 1211 годом написано: «Родися у Костянтина Всеволодича сын, и нарекоша имя ему во святом крещении Иоанн, а по княжеску Всеволод». В большинстве случаев князья в летописях называются только русскими именами, которым придается название главных, «княжеских» имён. Именно их чеканили на монетах: «Князь Володимир, а се его сребро».

Так продолжалось до конца XIII века. Но затем, в связи с укреплением позиций христианской церкви, князья начинают называться только одним, церковным именем – Иван, Федор, Андрей, Константин, Михаил, Дмитрий…

Однако несколько древнерусских имён все же удержалось в княжеском именослове. Это, прежде всего, Владимир, Борис (сокращённое от Борислав) и Всеволод – имена князей, канонизированных русской церковью. Позже церковь признала ещё шесть славянских имён — Ярослав, Мстислав, Ростислав, Святослав, Олег, а также Вячеслав — русский эквивалент имени чешского святого Х века, князя Вацлава.

Благодаря включению в церковные календари, эти имена дожили до наших дней. Теперь «княжеские» имена составляют подавляющее большинство из довольно узкого круга древнерусских имён, которыми родители нарекают своих детей.

История женских имён — это история постепенного обретения равных прав с мужчиной. Этапы этого долгого процесса, занявшего не одну сотню лет, особенно ярко видны на примере наименования женщин.

В памятниках древнерусской письменности XI-XIV веков женщины предстают безликими, почти безымянными существами. Конечно, у них были личные имена, но их упоминание — большая редкость: этой чести удостаивались немногие, например, княгиня Ольга. В большинстве случаев именование женщины носило опосредованный характер – через имя мужа или отца.

Ярославна в «Слове о полку Игореве» – это отчество дочери князя Ярослава Прасковьи. В летописи встречается также «княгиня Всеволожая» – жена великого князя Всеволода. Но по отчеству величали исключительно знать, а женщинам из простонародья хватало одного производного из имени мужа – Иваниха, Павлиха. Даже в документах были привычны такие записи: «Якова дочь Ивановская жена сапожника». Видно, что эта женщина обозначена по имени отца и мужа, да ещё по занятию мужа, а её личное имя не указано, его никто не употреблял.

Только в ХV-XVII веках формула женских имён начинает приближаться к мужской. Причем в большинстве случаев речь идет о вдовах, после смерти мужа унаследовавших землю и другое имущество: вдова Полашка, или вдова Каптелинка Яковлевская жена Купреянова. Именование незамужних женщин в тот период довольствовалось указанием на отца: Анница Игнатьева дочь.

В начале XVIII века формула именования женщины претерпела дальнейшие изменения: теперь помимо личного имени в составе ее появляется полуотчество.

Например: посадская вдова Парасковья Панкратова дочь Прокофьевская жена Никифорова сына Локтева. По-нашему это Прасковья Панкратовна, жена Прокофия Никифоровича Локтева.

Формы именования незамужней женщины в этот период были таковы: посадская девка Улита Гусева дочь, или: девка Марья Алексеева дочь.

Наконец, в XIX веке формула именования женщины совершила последнее превращение, полностью совпав с мужской: например, Мария Ивановна Постникова.

Новая эпоха в жизни русских личных имён началась с декрета Совнаркома от

23 января 1918 года, провозгласившего полное и окончательное отделение церкви от государства и школы. Святцы были отброшены вмеете с «религиозными предрассудками», вместо крещения была принята гражданская регистрация, а имена было разрешено давать какие угодно.

С 1924 года стали выходить миллионными тиражами «советские святцы» — настольные и отрывные календари, в которых приводились рекомендательные списки новых имен и предлагались пути творческого поиска. Например, советовали избирать для имени любое красивое слово: «поэма», «абстракция» или что-нибудь в этом роде. Помните, как булгаковский Шариков взял себе имя по новому календарю – Полиграф Полиграфович.

К примеру, отрывной календарь Северо-Западного Промбюро на 1925 год рекомендовал такие имена:

7 февраля. Родился писатель-утопист Томас Мор. Предлагаются имена — Томас и Мора (в зависимости от пола ребенка).

23 сентября в память о состоявшейся в этот день в 1865 году Конференции 1 Интернационала девочек рекомендовали называть Интернами.

Были в этом календаре девочки Идеи и Искры, Волги и Евразии, Пролеткульты, и даже Артиллерийские Академии. Мальчиков нарекали Трибунами, Тракторами, Оюшминальдами (Отто Юльевич Шмидт на льдине), а кое-кого и Главспиртами.

И если имя Вилен (Владимир Ильич Ленин) звучит ещё вполне приемлемо, то Пятьвчет (пятилетку в четыре года) кажется просто несуразным.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/gannibal_ili_kannibal_2687358