11 оттенков, в названиях которых мы ошибаемся: от «кипельно-белого» до «бардового»

11 оттенков, в названиях которых мы ошибаемся: от «кипельно-белого» до «бардового»

Мы можем долго спорить, какого цвета платье на картинке: белое с золотым или чёрное с синим. А вот в вопросах орфографии и пунктуации всё однозначно: есть нормы и правила. В новом выпуске «Грамотности» рассказываем про названия цветов, в которых довольно часто ошибаются. Начнём с несуществующего «кипельно-белого», а дальше разложим его в свой спектр: от терракотового до баклажанового.

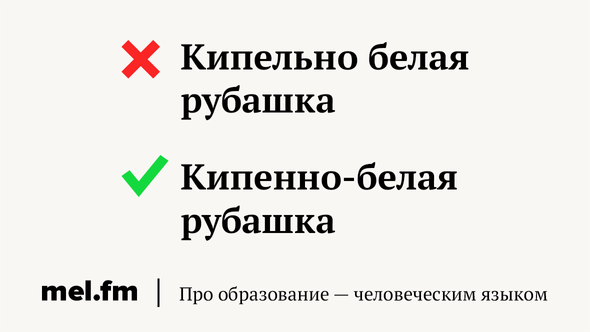

Правильно: кипенно-белая рубашка

Передаём привет всем школьникам и их родителям, в жизнь которых вот-вот ворвутся белый верх и чёрный низ. Остаётся выяснить — если этот верх белоснежного цвета, он какой: кипельно-белый или всё-таки кипенно-белый?

По запросу «кипельно-белый» «Яндекс» выдаёт больше двух тысяч результатов в месяц, а по запросу «кипенно-белый» — всего лишь тысячу. Придётся кого-то разочаровать: слова «кипельный» на самом деле не существует, а вот «кипень» — это белая пена на поверхности воды при кипении или бурном волнении. Отсюда и прилагательные «кипенный» и «кипенно-белый».

Должны сказать, что лингвисты здесь снисходительны. Например, лингвист-морфолог Есения Павлоцки пишет, что уже сложно назвать употребление слова «кипельно-белый» ошибкой: настолько прочно оно вошло в речь.

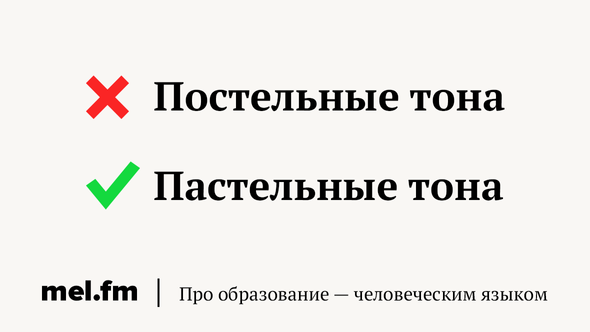

Правильно: пастельные тона

Здесь разоблачаем целую группу цветов. Если у вас есть друг-художник или вы сами интересуетесь рисованием, то наверняка знаете, что прилагательное «пастельный» не имеет отношения к постели и постельному белью.

«Пастельный» значит «относящийся к пастели», художественному материалу, похожему на мелки. Обычно пастельными называют неяркие, мягкие цвета. Согласно Этимологическому словарю Фасмера, слово происходит от итальянского pastello и восходит к знакомому нам слову pasta.

А если у вас возник вопрос, как же произносится прилагательное, отвечаем: в словаре М. В. Зарвы нормативным считается твёрдое произношение — «паст[э]льные». Так и перепутать с постелью меньше шансов!

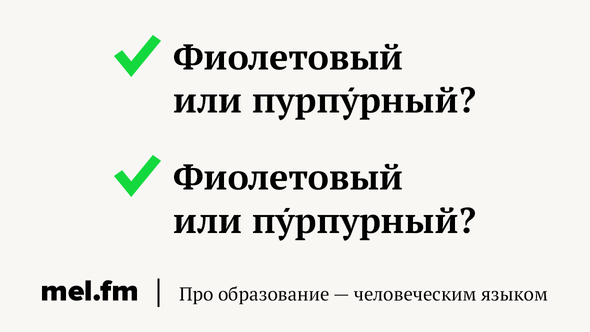

Правильно: фиолетовый или пурпУрный?

Правильно: фиолетовый или пУрпурный?

Говоря о названиях цветов и их произношении, невозможно пройти мимо пурпурного. Как-как вы прочитали прилагательное? Ладно, на самом деле тут можно выдохнуть: в орфографическом словаре оба варианта — «пурпУрный» и «пУрпурный» — считаются равноправными. А вот Словарь русского словесного ударения М. Зарвы, рекомендованный сотрудникам СМИ, закрепляет в качестве нормы ударение только на второй слог — «пурпУрный».

Если же говорить о слове «пУрпур», тут все словари сходятся во мнении, считая нормативным ударение на первый слог. И немного справки: согласно Толковому словарю Ефремовой, пурпур — это драгоценный красно-фиолетовый краситель, который добывали в древности из выделений особых желез брюхоногих моллюсков и использовали для окрашивания дорогих тканей.

Про слово мы теперь всё знаем. Осталось научиться различать пурпурный и фиолетовый!

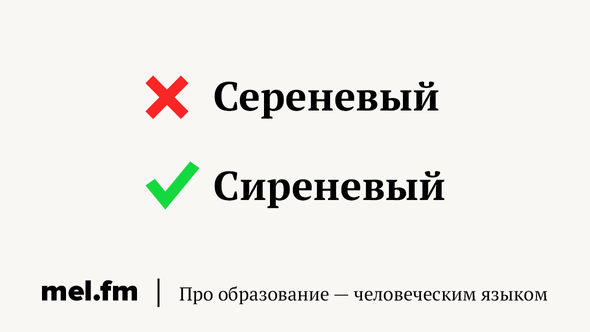

Нет, мы не подбирали цвета одной гаммы, популярные ошибки сделали это за нас. А ведь если немного подумать, в этом слове ошибки легко можно избежать. Прилагательное «сиреневый» образовано от существительного «сирень» — того самого цветка, у которого вы хоть однажды пытались найти пять лепестков (и съесть его!).

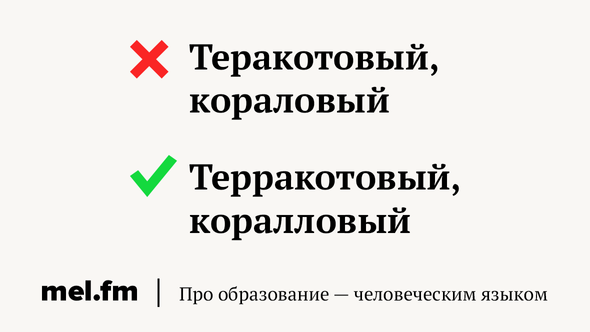

Правильно: терракотовый, коралловый

С двойными согласными не всегда угадаешь: часто заимствованные слова теряют удвоенную букву в русском языке. А бывает, что двойная согласная сохраняется.

Например, прилагательное «терракотовый» происходит от итальянского terracotta — это жёлтая или красная обожжённая гончарная глина. Как видите, при переходе в русский язык двойная согласная сохранилась только в одном случае.

Другое прилагательное — «коралловый» — восходит к латинскому collarium. Именно такого цвета (ярко-красного или розового) известковые отложения некоторых видов морских кишечнополостных животных — кораллов. А из Энциклопедии моды Андреева Р. П. можно узнать, что в старину из кораллов делали чётки.

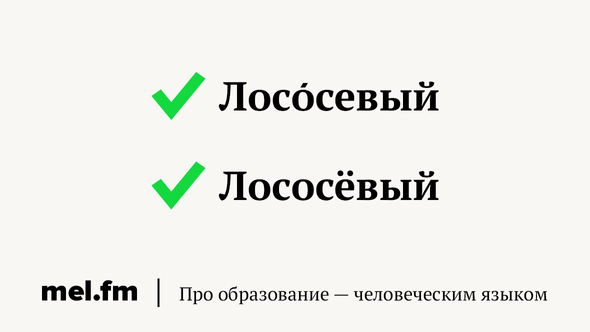

Задача номер один — научиться отличать лососевый цвет от кораллового (да, лососевой может быть не только икра!). Задача номер два — разобраться с ударением в слове «лососевый».

Долго разбираться не придётся, орфографический словарь разрешает произносить прилагательное по-разному: лосОсевый и лососёвый. А вот Словарь русского словесного ударения М. В. Зарвы тут снова строг — и даёт как нормативный вариант «лососЁвый» (хотя, кажется, в речи этот вариант употребляют совсем редко).

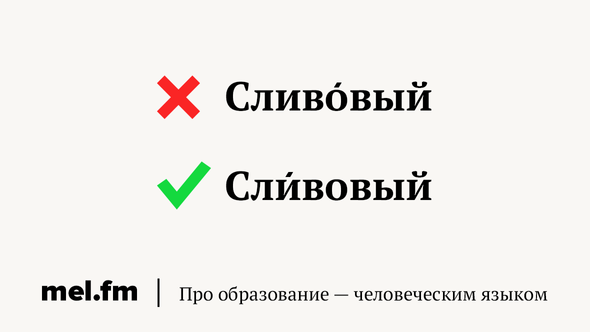

Возвращаемся к нашим любимым оттенкам (и так уж вышло — вечным ошибкам). В отличие от «лосос (е/ё)вого» и «пурпурного», насчёт этого прилагательного все словари едины во мнении: правильно говорить «слИвовый», а не «сливОвый». А строгий словарь М. В. Зарвы даже специально подчёркивает: «НЕ сливОвый». Кажется, стоит прислушаться.

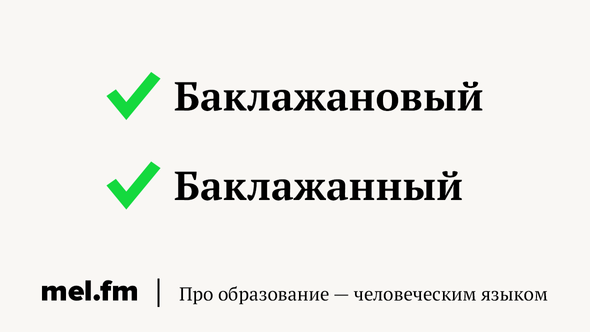

Если до этого момента вы не любили баклажаны, то сейчас мы попытаемся найти путь к вашему сердцу (не совсем через желудок). Потому что, кажется, это идеальные овощи.

Во-первых, цвет можно называть по-разному: «баклажановый» и «баклажанный», — как вам больше нравится. Во-вторых, попросить взвесить килограмм этих овощей на рынке тоже можно двумя способами: «баклажан» и «баклажанов». Просто праздник какой-то. Баклажановой икры всем! И баклажанной!

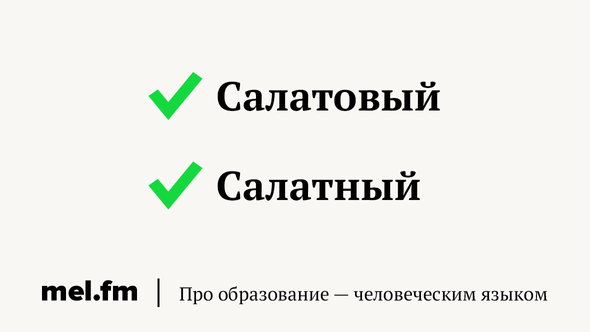

Продолжаем лингвистическое застолье. Прилагательные «салатовый» и «салатный» тоже могут легко заменять друг друга. Хотя добрый лакокрасочник на «Грамоте.ру» рассказал, что в ГОСТах на лакокрасочные материалы при описании цветов используется вариант «салатный».

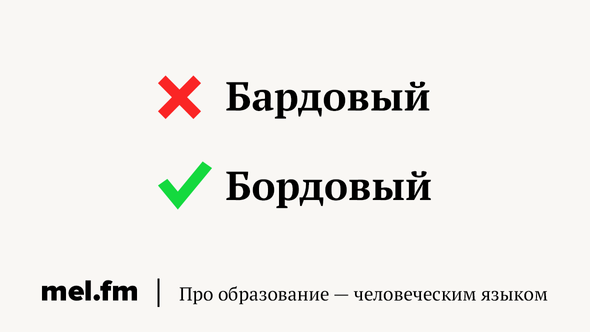

Написать это прилагательное так, чтобы ни один бард не пострадал, та ещё задача. Но мы справимся. Название цвета происходит от названия вина «бордо», которое получило его по месту производства — французской местности Бордо. Так что платье, маникюр, помада и всё остальное, что носит любимый многими оттенок красного, — бОрдовое.

Кстати, слово «бардовый» тоже можно встретить в словарях — оно никак не относится к цвету, но тоже связано с вином! Согласно Этимологическому словарю Макса Фасмера, «барда» — это «гуща, отходы винокуренья».

Источник статьи: http://mel.fm/gramotnost/316948-color_words

Кипельно-белый или кипенно-белый — как правильно?

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Для многих большой сюрприз то, что никакого кипельно-белого в значении ‘абсолютно белый’, ’очень белый’ нет. Но есть другой белый — кипенно-белый, от слова кипень.

Ки́пень — это устаревшее слово женского рода, обозначающее белую пену на поверхности воды при кипении или бурном волнении. Кипень прибоя, кипень водопада. В переносном значении встречается в художественных текстах как метафора: яблоневая кипень, кипень садов, черёмуховая кипень.

Кипенный или кипенно-белый — белоснежный, цвет кипени — белой пены, образующейся при кипении воды.

Классики в своих произведениях также употребляли это слово в форме мужского рода, что, судя по всему, вызвано формой слова, порождающей двоякое грамматическое прочтение.

Ф. М. Достоевский пишет: “И вот, как-то невзначай, засмотрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень”.

Ошибка в современной речи вызвана созвучным диалектным словом кипель, которое сформировалось в качестве эквивалентной формы. Тем не менее, оно диалектное, просторечное.

Учитывая частотность употребления и плотное вхождение в речевую традицию носителей языка, сложно назвать употребление формы кипельно-белый ошибкой. Здесь мы говорим об особом явлении — неумышленном искажении слова, которое стало активно употребляться и вытеснило правильную форму.

Похожий пример мы наблюдаем в употреблении слова “давлеет”. Парадокс в том, что такого слова не существует, но употребление есть. Это искажение устаревшего слова “довлеет” по созвучию.

Довлеть — быть достаточным для кого-нибудь или чего-нибудь, удовлетворять. Собственно, однокоренное слово удовлетворять существует и активно функционирует в нашей речи. Однако неумышленно сконструированное на основе созвучия слово “давлеть” употребляется в значении ‘тяготеть над кем-нибудь или чем-нибудь, оказывать влияние, воздействие’. Носители языка употребляют слово как производное от давить, подавлять.

Итак, правильно: кипенно-белый.

Источник статьи: http://naspravdi.info/interesnoe/kipelno-belyy-ili-kipenno-belyy-kak-pravilno

Кипельно-белый или кипенно-белый — как правильно?

Говорим и пишем по-русски грамотно.

Отвечает Есения Павлоцки, лингвист-морфолог, эксперт института филологии, массовой информации и психологии Новосибирского государственного педагогического университета.

Для многих большой сюрприз то, что никакого кипельно-белого в значении ‘абсолютно белый’, ’очень белый’ нет. Но есть другой белый — кипенно-белый, от слова кипень.

Ки́пень — это устаревшее слово женского рода, обозначающее белую пену на поверхности воды при кипении или бурном волнении. Кипень прибоя, кипень водопада. В переносном значении встречается в художественных текстах как метафора: яблоневая кипень, кипень садов, черёмуховая кипень.

Кипенный или кипенно-белый — белоснежный, цвет кипени — белой пены, образующейся при кипении воды.

Классики в своих произведениях также употребляли это слово в форме мужского рода, что, судя по всему, вызвано формой слова, порождающей двоякое грамматическое прочтение.

Ф. М. Достоевский пишет: “И вот, как-то невзначай, засмотрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень”.

Ошибка в современной речи вызвана созвучным диалектным словом кипель, которое сформировалось в качестве эквивалентной формы. Тем не менее, оно диалектное, просторечное.

Учитывая частотность употребления и плотное вхождение в речевую традицию носителей языка, сложно назвать употребление формы кипельно-белый ошибкой. Здесь мы говорим об особом явлении — неумышленном искажении слова, которое стало активно употребляться и вытеснило правильную форму.

Похожий пример мы наблюдаем в употреблении слова “давлеет”. Парадокс в том, что такого слова не существует, но употребление есть. Это искажение устаревшего слова “довлеет” по созвучию.

Довлеть — быть достаточным для кого-нибудь или чего-нибудь, удовлетворять. Собственно, однокоренное слово удовлетворять существует и активно функционирует в нашей речи. Однако неумышленно сконструированное на основе созвучия слово “давлеть” употребляется в значении ‘тяготеть над кем-нибудь или чем-нибудь, оказывать влияние, воздействие’. Носители языка употребляют слово как производное от давить, подавлять.

Итак, правильно: кипенно-белый.

Источник статьи: http://rodino-info.ru/2017/12/11/kipelno-belyj-ili-kipenno-belyj-kak-pravilno/

Кипельно-белый или кипенно-белый?

Для многих большой сюрприз то, что никакого кипельно-белого в значении ‘абсолютно белый’, ’очень белый’ нет. Но есть другой белый — кипенно-белый, от слова кипень.

Ки́пень — это устаревшее слово женского рода, обозначающее белую пену на поверхности воды при кипении или бурном волнении. Кипень прибоя, кипень водопада. В переносном значении встречается в художественных текстах как метафора: яблоневая кипень, кипень садов, черёмуховая кипень.

Кипенный или кипенно-белый — белоснежный, цвет кипени — белой пены, образующейся при кипении воды.

Классики в своих произведениях также употребляли это слово в форме мужского рода, что, судя по всему, вызвано формой слова, порождающей двоякое грамматическое прочтение.

Ф. М. Достоевский пишет: “И вот, как-то невзначай, засмотрелся я на ее чудно-округленные, соблазнительные плечи, полные, белые, как молочный кипень”.

Ошибка в современной речи вызвана созвучным диалектным словом кипель, которое сформировалось в качестве эквивалентной формы. Тем не менее, оно диалектное, просторечное.

Учитывая частотность употребления и плотное вхождение в речевую традицию носителей языка, сложно назвать употребление формы кипельно-белый ошибкой. Здесь мы говорим об особом явлении — неумышленном искажении слова, которое стало активно употребляться и вытеснило правильную форму.

Похожий пример мы наблюдаем в употреблении слова “давлеет”. Парадокс в том, что такого слова не существует, но употребление есть. Это искажение устаревшего слова “довлеет” по созвучию.

Довлеть — быть достаточным для кого-нибудь или чего-нибудь, удовлетворять. Собственно, однокоренное слово удовлетворять существует и активно функционирует в нашей речи. Однако неумышленно сконструированное на основе созвучия слово “давлеть” употребляется в значении ‘тяготеть над кем-нибудь или чем-нибудь, оказывать влияние, воздействие’. Носители языка употребляют слово как производное от давить, подавлять.

Итак, правильно: кипенно-белый.

Источник статьи: http://1001.ru/articles/post/kipelno-belyi-ili-kipenno-belyi-35680

Морфологический разбор слова «кипельно-белый»

Морфологический разбор «кипельно-белый»:

«Кипельно-Белый»

Грамматический разбор

Смотрите также:

Морфологический разбор слова «кипельно-белый»

Фонетический разбор слова «кипельно-белый»

Карточка «кипельно-белый»

Разбор частей речи

Далее давайте разберем морфологические признаки каждой из частей речи русского языка на примерах. Согласно лингвистике русского языка, выделяют три группы из 10 частей речи, по общим признакам:

1. Самостоятельные части речи:

- существительные (см. морфологические нормы сущ. );

- глаголы:

-

- причастия;

- деепричастия;

- прилагательные;

- числительные;

- местоимения;

- наречия;

2. Служебные части речи:

3. Междометия.

Ни в одну из классификаций (по морфологической системе) русского языка не попадают:

- слова да и нет, в случае, если они выступают в роли самостоятельного предложения.

- вводные слова: итак, кстати, итого, в качестве отдельного предложения, а так же ряд других слов.

Морфологический разбор существительного

- начальная форма в именительном падеже, единственном числе (за исключением существительных, употребляемых только во множественном числе: ножницы и т.п.);

- собственное или нарицательное;

- одушевленное или неодушевленное;

- род (м,ж, ср.);

- число (ед., мн.);

- склонение;

- падеж;

- синтаксическая роль в предложении.

План морфологического разбора существительного

Малыш (отвечает на вопрос кто?) – имя существительное;

- начальная форма – малыш;

- постоянные морфологические признаки: одушевленное, нарицательное, конкретное, мужского рода, I -го склонения;

- непостоянные морфологические признаки: именительный падеж, единственное число;

- при синтаксическом разборе предложения выполняет роль подлежащего.

Морфологический разбор слова «молоко» (отвечает на вопрос кого? Что?).

- начальная форма – молоко;

- постоянная морфологическая характеристика слова: среднего рода, неодушевленное, вещественное, нарицательное, II -е склонение;

- изменяемые признаки морфологические: винительный падеж, единственное число;

- в предложении прямое дополнение.

Приводим ещё один образец, как сделать морфологический разбор существительного, на основе литературного источника:

«Две дамы подбежали к Лужину и помогли ему встать. Он ладонью стал сбивать пыль с пальто. (пример из: «Защита Лужина», Владимир Набоков).»

Дамы (кто?) — имя существительное;

- начальная форма — дама;

- постоянные морфологические признаки: нарицательное, одушевленное, конкретное, женского рода, I склонения;

- непостоянная морфологическая характеристика существительного: единственное число, родительный падеж;

- синтаксическая роль: часть подлежащего.

Лужину (кому?) — имя существительное;

- начальная форма — Лужин;

- верная морфологическая характеристика слова: имя собственное, одушевленное, конкретное, мужского рода, смешанного склонения;

- непостоянные морфологические признаки существительного: единственное число, дательного падежа;

- синтаксическая роль: дополнение.

Ладонью (чем?) — имя существительное;

- начальная форма — ладонь;

- постоянные морфологические признаки: женского рода, неодушевлённое, нарицательное, конкретное, I склонения;

- непостоянные морфо. признаки: единственного числа, творительного падежа;

- синтаксическая роль в контексте: дополнение.

Пыль (что?) — имя существительное;

- начальная форма — пыль;

- основные морфологические признаки: нарицательное, вещественное, женского рода, единственного числа, одушевленное не охарактеризовано, III склонения (существительное с нулевым окончанием);

- непостоянная морфологическая характеристика слова: винительный падеж;

- синтаксическая роль: дополнение.

(с) Пальто (С чего?) — существительное;

- начальная форма — пальто;

- постоянная правильная морфологическая характеристика слова: неодушевленное, нарицательное, конкретное, среднего рода, несклоняемое;

- морфологические признаки непостоянные: число по контексту невозможно определить, родительного падежа;

- синтаксическая роль как члена предложения: дополнение.

Морфологический разбор прилагательного

Имя прилагательное — это знаменательная часть речи. Отвечает на вопросы Какой? Какое? Какая? Какие? и характеризует признаки или качества предмета. Таблица морфологических признаков имени прилагательного:

- начальная форма в именительном падеже, единственного числа, мужского рода;

- постоянные морфологические признаки прилагательных:

-

- разряд, согласно значению:

-

- — качественное (теплый, молчаливый);

- — относительное (вчерашний, читальный);

- — притяжательное (заячий, мамин);

- степень сравнения (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- полная / краткая форма (для качественных, у которых этот признак постоянный);

- непостоянные морфологические признаки прилагательного:

-

- качественные прилагательные изменяются по степени сравнения (в сравнительных степенях простая форма, в превосходных — сложная): красивый-красивее-самый красивый;

- полная или краткая форма (только качественные прилагательные);

- признак рода (только в единственном числе);

- число (согласуется с существительным);

- падеж (согласуется с существительным);

- синтаксическая роль в предложении: имя прилагательное бывает определением или частью составного именного сказуемого.

План морфологического разбора прилагательного

Полная луна взошла над городом.

Полная (какая?) – имя прилагательное;

- начальная форма – полный;

- постоянные морфологические признаки имени прилагательного: качественное, полная форма;

- непостоянная морфологическая характеристика: в положительной (нулевой) степени сравнения, женский род (согласуется с существительным), именительный падеж;

- по синтаксическому анализу — второстепенный член предложения, выполняет роль определения.

Вот еще целый литературный отрывок и морфологический разбор имени прилагательного, на примерах:

Девушка была прекрасна: стройная, тоненькая, глаза голубые, как два изумительных сапфира, так и заглядывали к вам в душу.

Прекрасна (какова?) — имя прилагательное;

- начальная форма — прекрасен (в данном значении);

- постоянные морфологические нормы: качественное, краткое;

- непостоянные признаки: положительная степень сравнения, единственного числа, женского рода;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Стройная (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — стройный;

- постоянные морфологические признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: полное, положительная степень сравнения, единственное число, женский род, именительный падеж;

- синтаксическая роль в предложении: часть сказуемого.

Тоненькая (какая?) — имя прилагательное;

- начальная форма — тоненький;

- морфологические постоянные признаки: качественное, полное;

- непостоянная морфологическая характеристика прилагательного: положительная степень сравнения, единственное число, женского рода, именительного падежа;

- синтаксическая роль: часть сказуемого.

Голубые (какие?) — имя прилагательное;

- начальная форма — голубой;

- таблица постоянных морфологических признаков имени прилагательного: качественное;

- непостоянные морфологические характеристики: полное, положительная степень сравнения, множественное число, именительного падежа;

- синтаксическая роль: определение.

Изумительных (каких?) — имя прилагательное;

- начальная форма — изумительный;

- постоянные признаки по морфологии: относительное, выразительное;

- непостоянные морфологические признаки: множественное число, родительного падежа;

- синтаксическая роль в предложении: часть обстоятельства.

Морфологические признаки глагола

Согласно морфологии русского языка, глагол — это самостоятельная часть речи. Он может обозначать действие (гулять), свойство (хромать), отношение (равняться), состояние (радоваться), признак (белеться, красоваться) предмета. Глаголы отвечают на вопрос что делать? что сделать? что делает? что делал? или что будет делать? Разным группам глагольных словоформ присущи неоднородные морфологические характеристики и грамматические признаки.

Морфологические формы глаголов:

- начальная форма глагола — инфинитив. Ее так же называют неопределенная или неизменяемая форма глагола. Непостоянные морфологические признаки отсутствуют;

- спрягаемые (личные и безличные) формы;

- неспрягаемые формы: причастные и деепричастные.

Морфологический разбор глагола

- начальная форма — инфинитив;

- постоянные морфологические признаки глагола:

-

- переходность:

-

- переходный (употребляется с существительными винительного падежа без предлога);

- непереходный (не употребляется с существительным в винительном падеже без предлога);

- возвратность:

-

- возвратные (есть -ся, -сь);

- невозвратные (нет -ся, -сь);

- вид:

-

- несовершенный (что делать?);

- совершенный (что сделать?);

- спряжение:

-

- I спряжение (дела-ешь, дела-ет, дела-ем, дела-ете, дела-ют/ут);

- II спряжение (сто-ишь, сто-ит, сто-им, сто-ите, сто-ят/ат);

- разноспрягаемые глаголы (хотеть, бежать);

- непостоянные морфологические признаки глагола:

-

- наклонение:

-

- изъявительное: что делал? что сделал? что делает? что сделает?;

- условное: что делал бы? что сделал бы?;

- повелительное: делай!;

- время (в изъявительном наклонении: прошедшее/настоящее/будущее);

- лицо (в настоящем/будущем времени, изъявительного и повелительного наклонения: 1 лицо: я/мы, 2 лицо: ты/вы, 3 лицо: он/они);

- род (в прошедшем времени, единственного числа, изъявительного и условного наклонения);

- число;

- синтаксическая роль в предложении. Инфинитив может быть любым членом предложения:

-

- сказуемым: Быть сегодня празднику;

- подлежащим :Учиться всегда пригодится;

- дополнением: Все гости просили ее станцевать;

- определением: У него возникло непреодолимое желание поесть;

- обстоятельством: Я вышел пройтись.

Морфологический разбор глагола пример

Чтобы понять схему, проведем письменный разбор морфологии глагола на примере предложения:

Вороне как-то Бог послал кусочек сыру. (басня, И. Крылов)

Послал (что сделал?) — часть речи глагол;

- начальная форма — послать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, переходный, 1-е спряжение;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: изъявительное наклонение, прошедшего времени, мужского рода, единственного числа;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Следующий онлайн образец морфологического разбора глагола в предложении:

Какая тишина, прислушайтесь.

Прислушайтесь (что сделайте?) — глагол;

- начальная форма — прислушаться;

- морфологические постоянные признаки: совершенный вид, непереходный, возвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика слова: повелительное наклонение, множественное число, 2-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

План морфологического разбора глагола онлайн бесплатно, на основе примера из целого абзаца:

— Не надо, пусть знает в другой раз, как нарушать правила.

— Подождите, потом скажу. Вошел! («Золотой телёнок», И. Ильф)

Предостеречь (что сделать?) — глагол;

- начальная форма — предостеречь;

- морфологические признаки глагола постоянные: совершенный вид, переходный, невозвратный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология части речи: инфинитив;

- синтаксическая функция в предложении: составная часть сказуемого.

Пусть знает (что делает?) — часть речи глагол;

- начальная форма — знать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфология глагола: повелительное наклонение, единственного числа, 3-е лицо;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

Нарушать (что делать?) — слово глагол;

- начальная форма — нарушать;

- постоянные морфологические признаки: несовершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянные признаки глагола: инфинитив (начальная форма);

- синтаксическая роль в контексте: часть сказуемого.

Подождите (что сделайте?) — часть речи глагол;

- начальная форма — подождать;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, переходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: повелительное наклонение, множественного числа, 2-го лица;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.

- начальная форма — войти;

- постоянные морфологические признаки: совершенный вид, невозвратный, непереходный, 1-го спряжения;

- непостоянная морфологическая характеристика глагола: прошедшее время, изъявительное наклонение, единственного числа, мужского рода;

- синтаксическая роль в предложении: сказуемое.