«Ихней», «ихний» или «их», как правильно?

В своей речи употребляем только слово «их», а не просторечные слова «ихней», «ихний», «ихние».

Разберемся, как правильно говорить «ихней», «ихний» или «их» согласно норме современного русского литературного языка.

В разговорной речи кто-нибудь да и ввернет обороты типа «ихняя жена», «ихний зять»,«ихние дети». Что это за слова? Правомерно ли употреблять их в своей речи, чтобы не прослыть необразованным человеком?

Слова «ихний», ихняя», «ихнее», «ихние» не обозначают конкретный признак предмета (например, зеленый, давний, глубокий), а только указывают на него. По этим признакам определим, что это местоименные прилагательные, которые с давних пор в речи конкурировали со словами «его», «её», «их». В русском литературном языке эти местоимения 3 лица в форме родительного падежа используются как притяжательные местоимения, указывающие на принадлежность признака предмету или лицу.

Понаблюдаем:

В прошлом веке слова «ихний», «ихнее», «ихние» широко использовались в разговорном стиле речи. Многие писатели употребляли эти разговорные слова в качестве речевой характеристики героев. К примеру, читаем в рассказах М. Зощенко:

Посмотрели они на меня и хохочут. А передовой ихний товарищ, Мишка Бочков, нагнулся над столом и тоже, знаете, заметно трясётся от хохоту («Муж»).

Такой толстоватый гражданин, наверное, бывший рыночный торговец или чёрт его знает кто, говорит:

— Ну ещё бы! Ясно. Человечество торговать хочет, а тут, извольте, глядите на ихнюю торговлю. Вот и хворают. Ясно…(«Врачевание и психика»).

А в вагоне шум такой происходит. Это пассажиры шумят, не спёрли бы, думают, ихние вещи в переполохе («Пассажир»).

Как видим, слова «ихний», «ихняя», «ихние» придают речи сниженную, просторечно-разговорную стилистическую окраску. В современном русском языке просторечный характер этих слов отмечает «Словарь русского языка» в 4 т. РАН, Ин-т лингвистических исследований, под ред. А. П. Евгеньевой (М.: Рус. яз., Полиграфресурсы, 1999).

В публицистике, научной и официально-деловой речи использование этих слов неприемлемо.

Если мы хотим указать на принадлежность чего-то кому-то, то в своем высказывании употребляем литературные аналоги — это слова «его», «её», «их»:

Все знают, какой трудолюбивый её зять.

Учитываем, что в разговорной речи употребляются оба варианты этих местоимений, но при использовании слов «ихний», ихней» сообщение приобретает просторечно-разговорную окраску.

Источник статьи: http://russkiiyazyk.ru/chasti-rechi/mestoimenie/ihney-ihniy-ih.html

их и ихний

Словарь трудностей русского языка . Ю. А. Бельчиков, О. И. Ражева . 2015 .

Смотреть что такое «их и ихний» в других словарях:

ихний — тамошний Словарь русских синонимов. ихний прил., кол во синонимов: 2 • их (1) • тамошний (5 … Словарь синонимов

ИХНИЙ — ИХНИЙ, ихняя, ихнее (прост.). Принадлежащий им; то же, что их во 2 знач. «История любви ихней подвигалась весьма медленно.» Писемский. «Поклажа то стоит дешевле ихнего проезда.» Достоевский. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ИХНИЙ — ИХНИЙ, яя, ее, мест. притяж. (прост.). То же, что их (во 2 знач.). • По ихнему (прост.) 1) нареч., по их воле, желанию. Упрямые, все будь по ихнему; 2) нареч., так, как делают они. Не буду поступать по ихнему; 3) вводн., по их мнению. Я, по… … Толковый словарь Ожегова

ихний — ихний, яя, ее (прост. к их 2) … Русский орфографический словарь

ихний — местоим. 3. л. мн. ч., народн. новообразование от формы род. п. мн. ч. их. Подробности см. на иже. Отсюда же и диал. ихо ср. р. детская болезнь , вост. сиб., табуистическое название вместо их болезнь; см. Зеленин, Табу 2, 82. Возм., вместо лихо … Этимологический словарь русского языка Макса Фасмера

ихний — ихний, ихняя, ихнее, ихние, ихнего, ихней, ихнего, ихних, ихнему, ихней, ихнему, ихним, ихний, ихнюю, ихнее, ихние, ихнего, ихнюю, ихнее, ихних, ихним, ихней, ихнею, ихним, ихними, ихнем, ихней, ихнем, ихних (Источник: «Полная акцентуированная… … Формы слов

ихний — яя, ее; местоим. прил. Разг. = Их (2 зн.). И. сын. И. дом. Разговаривать с ихним соседом … Энциклопедический словарь

ихний — местоим. прил.; яя, ее; разг. = их 2) И/хний сын. И/хний дом. Разговаривать с ихним соседом … Словарь многих выражений

Геворг Марзпетуни — Գևորգ Մարզպետունի Жанр: Исторический роман Автор … Википедия

тамошний — См … Словарь синонимов

Источник статьи: http://difficulties.academic.ru/84/%D0%B8%D1%85_%D0%B8_%D0%B8%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%B9

ИХ — ИХНИЙ. История слова и история отношения к нему

Слова «ихний», «евоный», «ейный» существуют в других славянских языках. В русском они встречаются с XVI века. Они заполняют собой «дыру» в грамматике — притяжательные местоимения 3-его лица (мой, твой, наш, ваш . ? . ?), которых исторически не существовало.

«Ихний» имело все шансы стать нейтральным и литературным. Его использовали в авторской речи такие люди, как Достоевский, Кропоткин, Менделеев и др. Но практика тотального урегулирования русского языка, которая царила в годы советской власти, выкинула это слово на языковую обочину и заставило нас поверить, будто бы оно «разговорное» или даже «просторечное» и «областное».

Это не значит, что его нужно всем начать использовать. Всё же у нас есть только тот язык, который есть. Что-то искусственно менять в языке глупо.

Однако точно стоит спокойнее относиться к тому, когда кто-то другой говорит «ихний». Вы думаете, что неграмотен он. Но на самом деле лингвистически необразованны скорее всего именно вы! Чтобы это исправить, смотрим это видео.

Дубликаты не найдены

Лингвистически необразован и неграмотен — это разное.

Чтобы это исправить, смотрим это видео.

А чтобы вернуть буквы Ѣ (ять), Ѳ (фита) и І («и десятеричное») — какое надо видео посмотреть?

А чтобы узнать, что реформа русского языка была задумана лингвистами задолго до большевиков — какое?

И за бородой и усами надо ухаживать — придавать форму, а не просто отращивать.

Странно, что видео заминусили. Очень интересно рассказано и с примерами к тому же.

слова должны обогащать язык, а не обеднять.

По мне, так благозвучнее, понятнее, красивее

Ну, первая пара нейтрально звучит кагбе. А вот «ихнее оборудование» — это станок, полученный из Германии по репарациям. А «ихняя жизнь» это жизнь в России глазами кинорежиссёров прогрессивной ориентации

первая пара звучит одинаково, без окраски.

а вот Ваши ассоциации для меня выглядят странными.

Это потому, что я охуенно грамотен и слово «ихний» на слух отдаёт колхозом))))

Не «евоный», а «егойный». А за видео в лингвистическом сообществе — традиционный минус.

Очередной видеоблохер нарисовался. Откуда же вы лезете?

Да из тех же ворот, откуда весь народ.

Но страна ждет титанов, а пизда рожает баранов.

Не нужно спорить господа — язык всегда меняеится — сами говорите на ТАКОМ))) но фраза ихние носоки — это верх!)))

язык должен эволюционировать, заимствовать слова, отказываться от устаревших слов и пр.

Я не буду смотреть бородатого Гитлера.

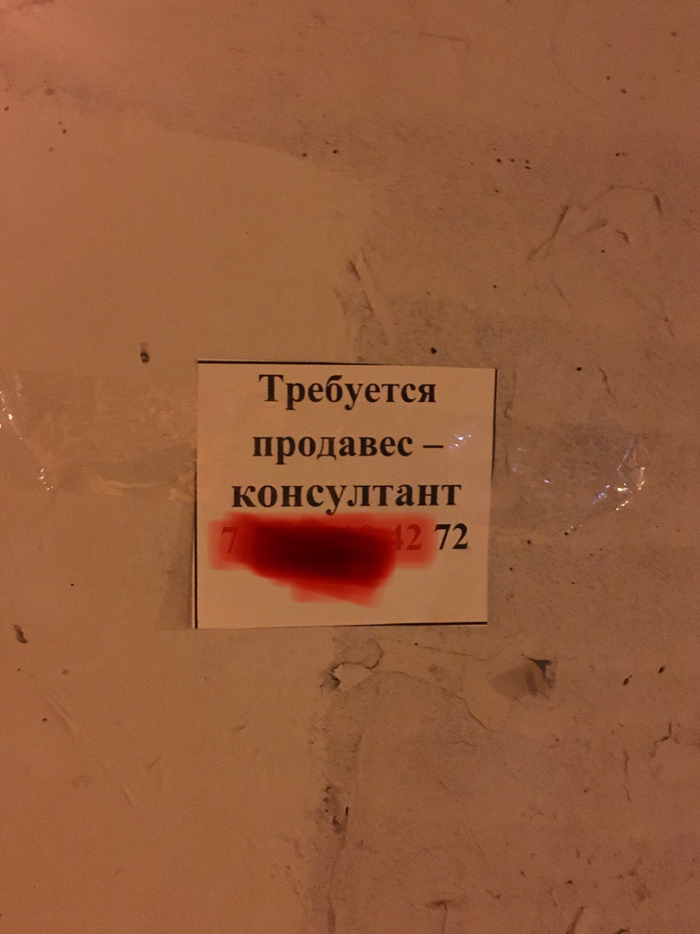

Продавес

Расклеили у меня тут по району объявления

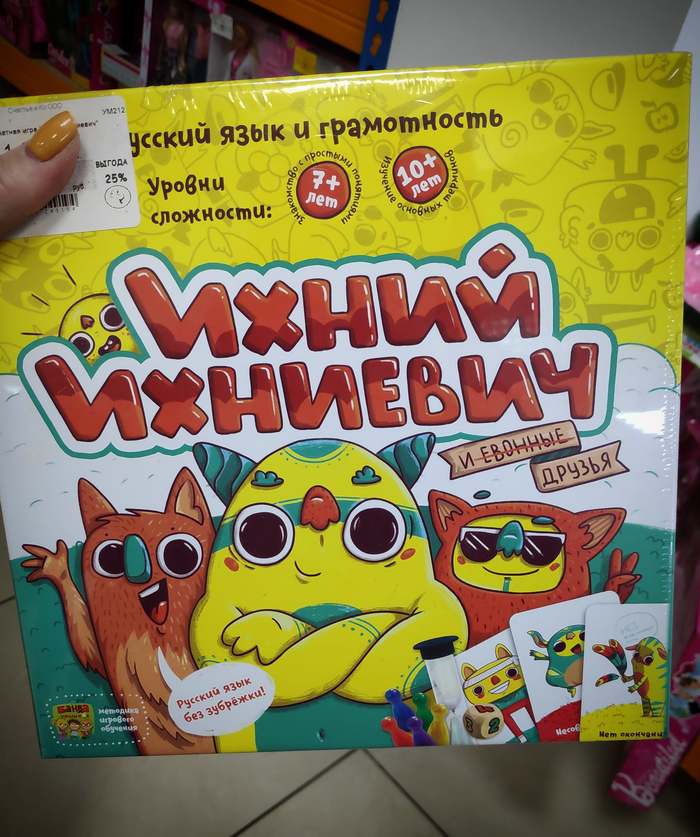

Про Ихнего

Увидела в магазине игру. Вот с одной стороны, вроде цель-то верная. А с другой, у меня глазки аж заболели от этих фраз.

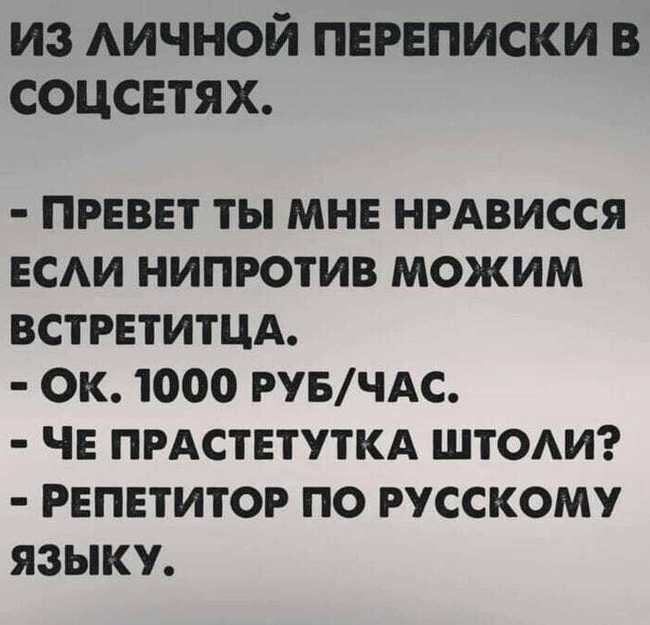

Но есть нюанс ( с доброго баша:)

xxx: Николай, возможно Вы сочтете нужным объяснить Вашему подчиненному правила русского языка: непрезентабельным является его лицо в зеркале после вчерашнего, а результаты его исследований являются нерепрезентативными!

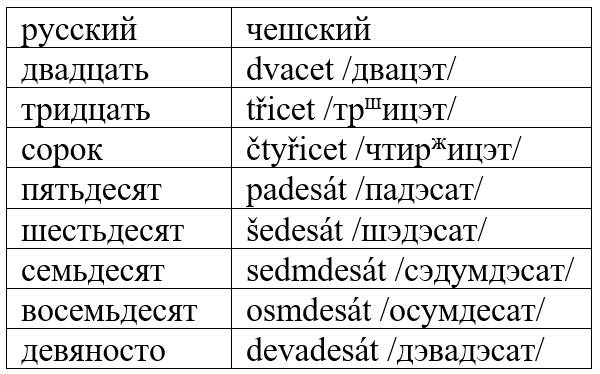

Двадцать, тридцать, девятьсот

Продолжаю отвечать на вопрос @RainbowDysch о числительных (см. первую часть). Сегодня мы поговорим о русских названиях десятков и сотен.

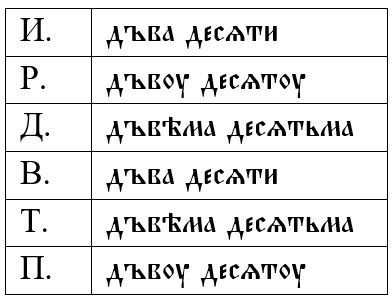

Для начала нужно сказать, что числительные первого десятка в праиндоевропейском языке вели себя по-разному. Самые древние, 1–4, как прилагательные, они согласовывались с существительным по числу и роду (в современном русском разные формы родов есть только у 1 и 2, но раньше были также у 3 и 4). Более новые, 5–10, по происхождению сами были существительными и после них зависимое слово ставилось в родительный падеж множественного числа (это называется управление). Эта же схема сохранилась в праславянском и старославянском языках (напоминаю, что это не одно и то же).

Если учесть, что в праславянском языке было три числа, мы получаем четыре возможных способа сочетания числительного с существительным:

1 + именительный падеж единственного числа;

2 + именительный падеж двойственного числа;

3-4 + именительный падеж множественного числа;

5-10 + родительный падеж множественного числа.

Продемонстрирую это в таблице (для простоты берём только неодушевлённое существительное мужского рода):

Современные славянские языки пошли несколькими путями:

1) полностью сохранить старую систему смогли только те языки, где есть двойственное число – словенский и лужицкие;

2) в русском и сербохорватском 2-4 сочетаются со старой формой именительного падежа двойственного числа;

3) в польском, чешском и словацком с 2-4 используется именительный падеж множественного числа;

4) у болгар и македонцев с 2-5 сочетается так называемая счётная форма, которая восходит к всё тому же именительному падежу двойственного числа.

Перейдём к наименованиям десятков. Нужно сразу сказать, что уже в праиндоевропейском языке было слово *ḱm̥tom /кьмтом/ «сто», прямым потомком которого наше сто и является. Соответственно, существовали и названия десятков, которые хорошо сохранились в санскрите, греческом, латыни и ряде других ветвей индоевропейских языков, но праславянский заменил их на новые, более прозрачные, обозначения. Скажем, 20 для праиндоевропейского реконструируется как *ṷih₁ḱm̥tih₁ /ўихкьмтих/ (сложение *dṷoh₁ «два» и *deḱm̥t «десять»), и эта форма отразилась в латыни как viginti /ўигинти/, в древнегреческом как εἴκοσι /экоси/, а в санскрите как viṁśatí /винщати/. Если бы это слово сохранилось в современном русском, оно бы звучало как *висяти. Однако праславянский ввёл вместо него *dъva desęti, то есть «два десятка».

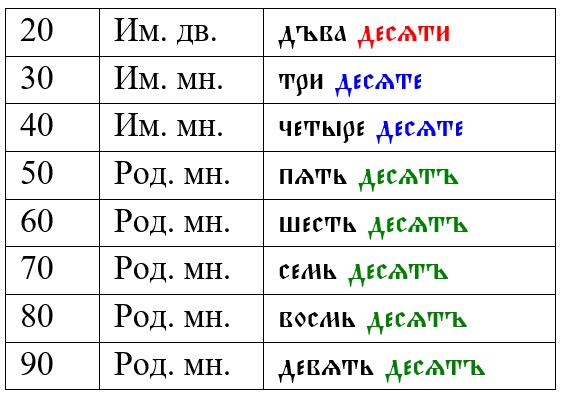

Все названия десятков в праславянском и древнерусском вели себя как сочетания единиц и числительного десять, полностью подчиняющиеся вышеописанной схеме.

Поначалу это были именно словосочетания, то есть, между их компонентами могли вставляться другие слова, кроме того, при склонении названий десятков в древнерусском изменялись обе части:

Довольно рано словосочетания срастаются в одно слово, и первый компонент слов 20 и 30 перестаёт склоняться. Кроме того, произошло фонетически незакономерное упрощение слов 20 и 30. Так, из древнерусского дъва десяти в современном русском должно было получиться двадесяти. Однако для числительных довольно характерны нестандартные укорачивания. Скажем, на месте литературного тысяча в разговорном русском появилась форма тыща, хотя у нас сейчас не действует фонетического закона, по которому заударные гласные бы просто так исчезали. Аналогичным образом в двадесяти отвалились -е- и -и. При этом произношение типа двадсять было невозможно, поскольку в русском не могут друг за другом следовать звонкая и глухая согласные. Вследствие этого на месте —дс— получаем —тс-, а —тс— уже в свою очередь сливаются в —ц— (аффриката ц по сути и состоит из т и с). Похожие процессы имеем в случаях браться – /брацца/ или /браца/, детский – /децкий/.

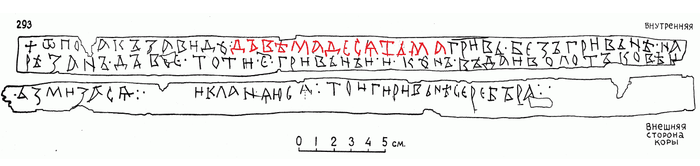

Форма трицать засвидетельствована уже в новгородской берестяной грамоте №1 (1380‒1400 гг.):

Современная запись вида двадцать и тридцать наполовину фонетична, наполовину этимологична, она объединяет —ц-, возникшее в результате описанных выше процессов, и —д-, которое там уже давно не произносится.

Довольно похожие процессы проходили, например, в чешском языке:

Несложно заметить, что русский ввёл новые названия для 40 и 90. О первом я уже как-то писал, о втором надеюсь сделать отдельный пост в дальнейшем.

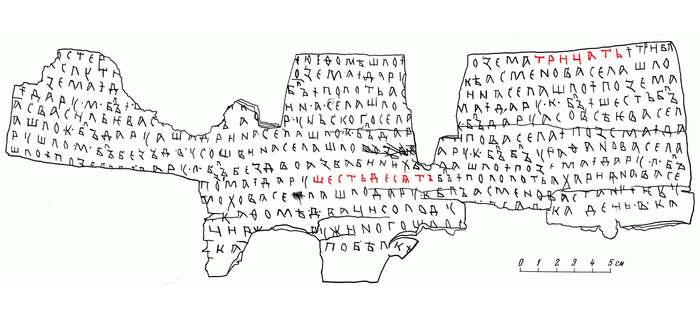

Перейдём к сотням. Их обозначения выстроены по тем же принципам, что и названия десятков:

В отличие от названий десятков, в современном литературном русском эти обозначения сохранились почти в неизменном виде. Вполне закономерно пали «редуцированные» (ъ и ь – особые гласные). Кроме того в форме двѣстѣ произошла диссимиляция, то есть расподобление ѣ…ѣ > ѣ. и. Аналогичный пример: сѣдѣти > сидеть.

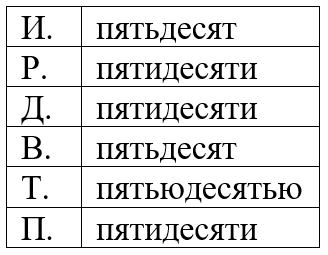

Отдельно следует оговорить вопрос склонения названий десятков и сотен. Как я уже написал выше, первые части 20 и 30 перестали склоняться рано. Что касается 50-90, со временем вместо форм типа пятьюдесятью начинают появляться пятидесятью, шестидесятью и так далее:

Наконец подпоручик Толстовалов с пятидесятью охотниками сделал вылазку, очистил ров и прогнал бунтовщиков, убив до четырехсот человек и потеряв не более пятнадцати. [А. С. Пушкин. История Пугачева (1833)]

В сию минуту Салманов передался, и Бошняк остался с шестидесятью человеками офицеров и солдат. [А. С. Пушкин. История Пугачева (1833)]

В разговорном языке существует тенденция к полной утрате склоняемости первой части, которая является частью того же процесса, который упростил склонение 20 и 30:

Если вес уссурийского тигра достигает трехсот килограмм, а бенгальского ― двухсот пятидесяти, то «туранец» весил не больше пятьдесяти—шестьдесяти килограмм. [Александр Яблоков. Точка возврата позади // «Знание — сила», 2006]

Литературная норма также велит, чтобы в названиях сотен склонялись обе части:

Однако в разговорной речи эта система уже в значительной степени разрушена, и есть сильная тенденция ориентироваться на склонение числительного сто. Отсюда формы типа пятиста:

― 8-я английская армия в 4.30 утра 6 апреля внезапно штурмовала позиции Роммеля, открыв огонь из пятиста орудий. [В. В. Вишневский. Дневники военных лет (1943-1945)]

Кроме того, зачастую не склоняют первые компоненты составных числительных, то есть состоящих из названий нескольких разрядов. Для многих носителей современного русского будет достаточно проблематично просклонять числительное в следующем примере в соответствии с нормой:

Написав по этой азбуке цифрами слова L’empereur Napoleon, выходит, что сумма этих чисел равна 666-ти и что поэтому Наполеон есть тот зверь, о котором предсказано в Апокалипсисе. [Л. Н. Толстой. Война и мир. Том третий (1867-1869)]

Надеюсь, этот пост помог вам лучше понять, как устроены русские числительные 20-900 в исторической перспективе. За более подробной информацией отсылаю к книге О.Ф. Жолобова Историческая грамматика древнерусского языка IV. Числительные. Больше о том, как русские числительные утрачивают склонение можно прочитать в статье М.Я. Гловинской Изменения в склонении числительных в русском языке на рубеже ХХ—XXI веков // Язык в движении: К 70-летию Л.П. Крысина. М., 2007.

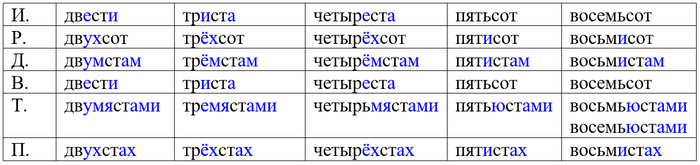

Магия против науки — сравнение книг о Гарри Поттере и диссертаций

Продолжаем анализировать русский язык при помощи математики! Предыдущие посты:

В комментариях под прошлым постом предложили сравнить очень интересный материал — магистерскую и докторскую диссертации, написанные на одной кафедре. Этим мы сегодня и займёмся! А чтобы читать пост было интересно всем, сравним их с первой и последней книгами из серии о Гарри Поттере

Волшебник из книг Джоан Роулинг рос вместе с нами. Первая книга «Гарри Поттер и философский камень» написана простым языком, понятным и детям. В последней книге серии — «Гарри Поттер и дары смерти» герои взрослее, а проблемы серьёзнее

В науке исследования, как правило, ведутся в узком направлении. Но каждая работа должна быть уникальной, а магистерская и докторская диссертации отличаются по сложности. Итак, что по вашему мнению будет больше похоже: первая и последняя книги о Гарри Поттере или магистерская и докторская диссертации, написанные на одной кафедре? Ставки приняты, начнём анализ!

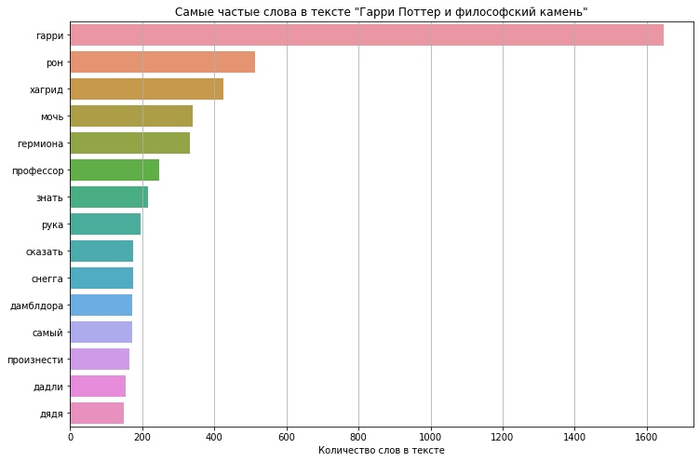

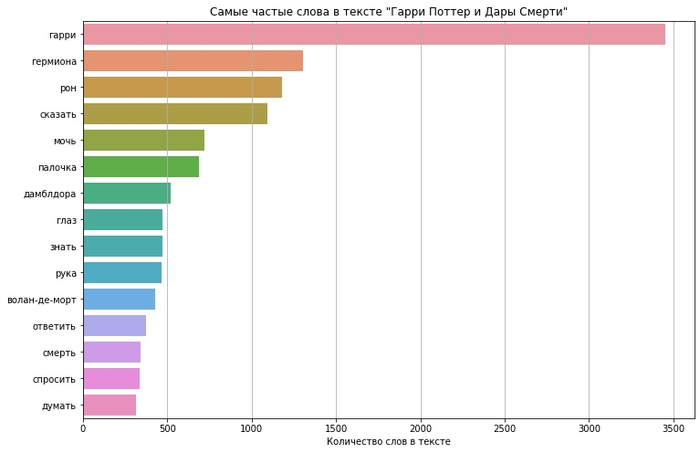

Начнём с анализа книг о Гарри Поттере. Сперва, по традиции, посмотрим на топ 15 самых частых слов в книгах:

Да уж, нет никаких сомнений в том, кто главный герой серии. Забавно, что Гермиона обогнала Рона по частоте упоминаний в последней книге, хотя в первой уступала даже Хагриду. А ещё в серии неожиданно часто встречаются руки

Кстати, в этот раз я улучшил предобработку: теперь стоп-слова, наподобие частиц и предлогов, выбрасываются из текста, а остальные слова приводятся к одинаковой форме. Например, и «ответил», и «ответила» превращаются в «ответить», а «Рона», «Рону» и «Рон» считаются как одно слово. Это называется лемматизацией

Это делается автоматически и иногда приводит к казусам. Например «Малфой» превратился в слово «Малфа», а «Снегг» в «Снегга». Любители фанфиков, наверняка, останутся довольны

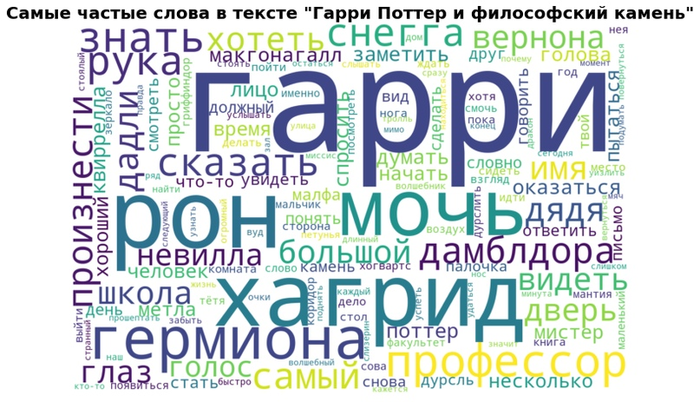

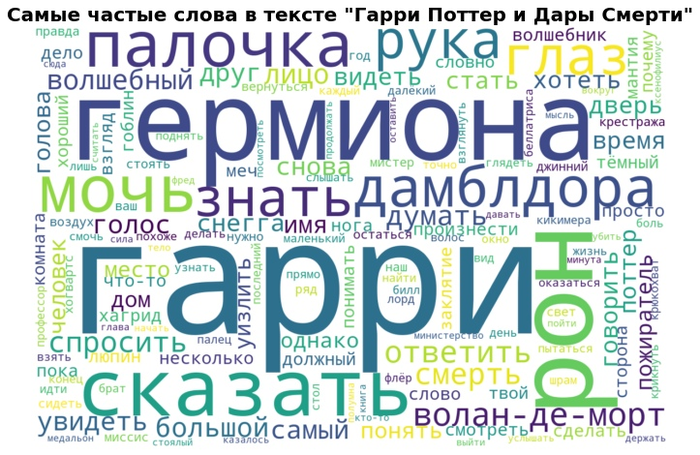

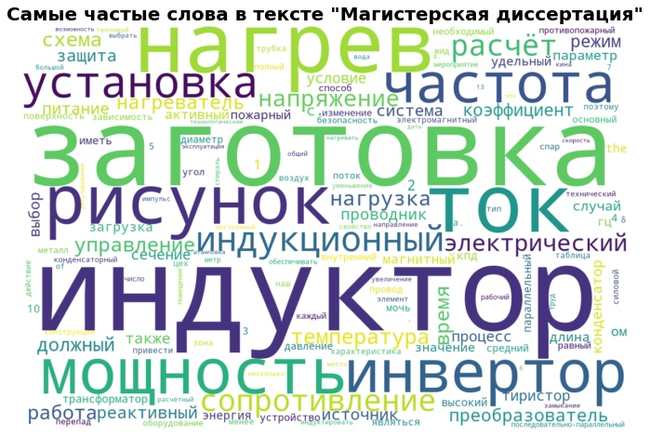

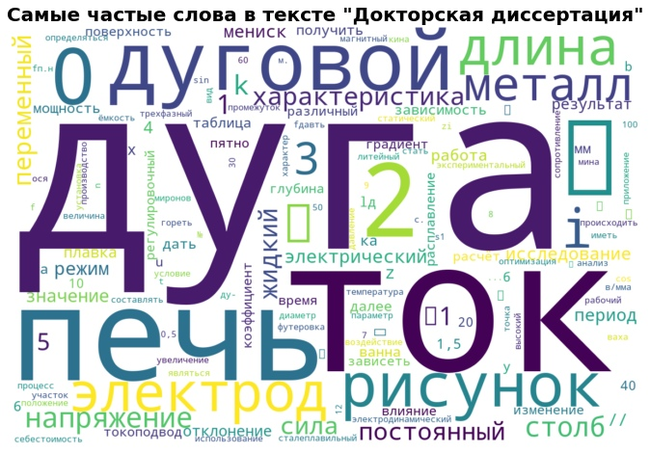

Вот визуализация топ 150 слов в текстах. Чем больше слово, тем чаще оно упоминается в книге:

В первой книге очень много имён, ведь она знакомит нас с новым миром. В последней речь больше идёт о главных героях и их действиях

Для анализа использовались две работы с кафедры электротехнологий, электрооборудования и автоматизированных производств Чувашского Государственного Университета. Большое спасибо за этот материал Фёдору Иванову (@fedor0804)

1. Магистерская диссертация «Индукционная установка для сквозного нагрева заготовок» Фёдора Иванова

2. Докторская диссертация «Исследование особенностей характеристик электротехнологических дуг в дуговых печах» Дениса Михадарова

Топ слов, конечно, совсем не похож на книги о Гарри Поттере. Главные герои здесь индуктор и дуга, а в тексте часто встречаются числа и специальные символы. Их, к сожалению, не удалось правильно обработать и на графиках они выглядят как прямоугольники. Скорее всего, это греческие буквы, например, β

Итак, у нас есть 4 огромных текста. Как понять, насколько они похожи друг на друга? Для этого можно посчитать косинус угла между текстами или даже сам угол. Давайте разберёмся, как это работает

Представим два текста поменьше: по одному предложению в каждом. Первый текст — «Еле-еле ели». Второй текст совсем лаконичный — из одного слова «Едим». После лемматизации у нас будут уже такие тексты:

Теперь подсчитаем количество слов в них:

Мы можем нарисовать простой график, где по одной оси будет отложено количество слова «еле» в тексте, а по другой — количество слова «есть». Изобразим наши предложения на этом графике

Теперь не проблема посчитать угол между текстами! Можно, конечно, взять транспортир. Но для того, чтобы решить эту задачу для текстов с тысячами слов, это не поможет. Если конечно, вы не живёте в тысячемерном мире и у вас полно тысячемерных транспортиров

Мы представили тексты в виде векторов. В школе вы считали скалярное произведение между векторами и находили через него угол. Здесь можно сделать то же самое — и неважно, сколько всего уникальных слов в текстах – два или тысячи. Для текстов из примера — косинус будет равен примерно 0.44, а угол — 63 градуса

Чем меньше угол между текстами, тем больше они похожи. Если же угол равен 90 градусам, то тексты перпендикулярны — совсем разные. Например, такой угол был бы между текстами на русском и китайском языках — у них нет общих слов. Надеюсь, вы только что стали немного умнее 🙂

Вернёмся к нашим текстам. Больше всего оказались похожи книги о Гарри Поттере. Угол между ними — всего 26 градусов

Между магистерской диссертацией и книгами о Гарри Поттере оба угла составили 87 градусов. Эти тексты очень разные. Ещё менее похожими на книги Джоан Роулинг оказалась докторская диссертация — у неё получился угол 88 градусов с первой книгой и 89 градусов с седьмой

Что забавно, научные работы тоже оказались довольно разными. Угол между диссертациями — целый 71 градус

Так что, последняя книга о Мальчике, который выжил — почти то же самое, что и первая, но немного под другим углом. А читая научные работы, даже с одной кафедры, вы каждый раз изучаете новый труд

Заглядывайте в комментарии – там есть небольшой бонус. Пишите, анализ, каких текстов вам ещё бы хотелось увидеть

Репетитор

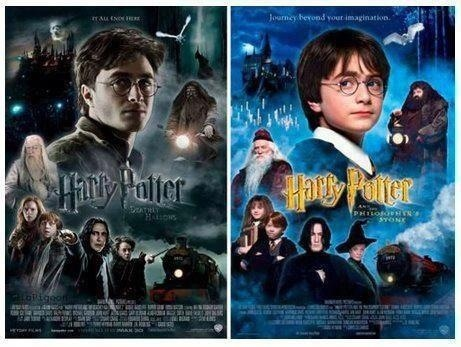

Русизмы в чешском языке

Я посвятил немало постов истории слов, заимствованных в русский язык, однако недавно @Basileus навёл меня на мысль, что широкой публике почти неизвестна тема русских заимствований в других славянских языках. Тема эта велика и обширна, и о каждом языке следует рассказать отдельно. Начнём с чешского.

Следует сказать, что долгое время в качестве основного языка литературы в Чехии использовалась латынь. На латыни написана первая чешская хроника, на этом же языке записывались стихи, песни, легенды, жития. Самая старая сохранившаяся фраза, написанная по-чешски, относится лишь к XIII веку. Впрочем, довольно рано по меркам католической Европы чешский язык выходит из тени. Уже в середине XIV века чехи переводят с латыни полный текст Библии, а следующий, XV, становится золотым веком их литературы. Однако после поражения в битве на Белой горе, начинается продолжительный упадок чешской культуры. Чешский язык теряет былой престиж, дворянство и население крупных городов стремительно германизируется. К началу XIX века даже уже стало казаться, что чехи скоро полностью растворятся в немецкой стихии. Один из отцов славистики, Йозеф Добровский, в 1811 году писал: «дело нашего народа, если не поможет бог, совершенно безнадежно».

Однако, как мы знаем, чешскому языку удалось выжить, в чём немаловажную роль сыграли так называемые «будители чешского народа», которые боролись за престиж чешского языка, за то, чтобы он мог использоваться в литературе, журналистике, театре и образовании. По понятным причинам многие будители были пуристами и выступали за очищение чешского языка от немецких и латинских заимствований. В начале XIX века Россия и русский язык рассматривались в очень позитивном ключе. Россия на тот момент была единственным независимым славянским государством, и неудивительно, что интерес к русскому языку и русской культуре среди чешских интеллектуалов был очень велик.

Антонин Пухмайер в одном своём письме даже выразил своё неудовольствие этим фактом: «Я замечаю, что русский язык только портит молодых чехов, так как они без разбору и без нужды наводняют им чешский. Я тоже занимался русским и особенно польским языком, но надеюсь, что я не испортился и остался верен своему чешскому языку».

Действительно, увлечение русским языком приводит к тому, что чешские писатели, переводчики и журналисты начинают активно использовать русизмы в своих произведениях. Значительное их количество дальше страниц этих произведений не пошли, однако многие смогли закрепиться, и используются по сей день.

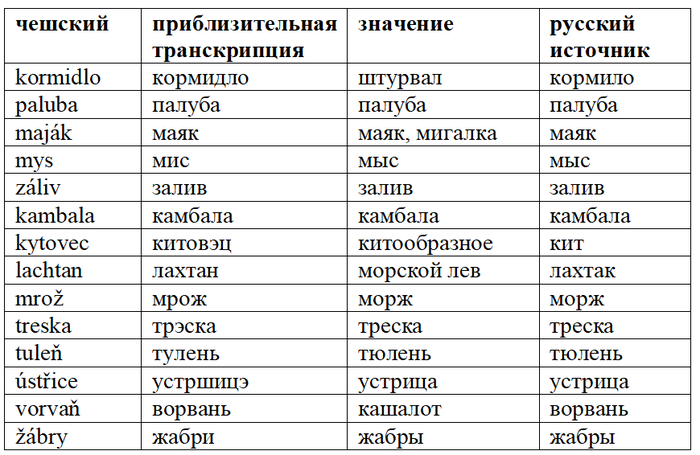

Многие заимствования связаны с морем, что неудивительно, поскольку чехи хоть и здороваются друг с другом морским приветствием ahoj /ағой/, живут далеко от морского побережья.

Комментарий: ударение в чешском всегда ставится на первый слог, а чарка (´) обозначает долготу гласного. H произносится примерно как украинское г (хотя это всё же разные звуки). Чешские звуки (звонкий и глухой), обозначаемые буквой ř, лишь весьма условно транскрибируются как рж и рш.

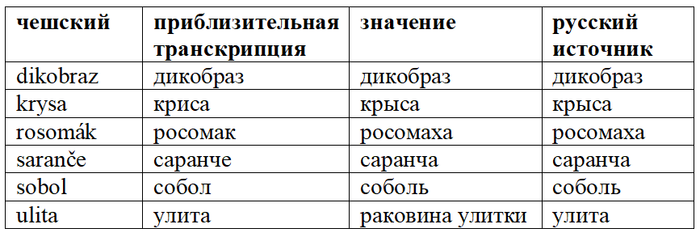

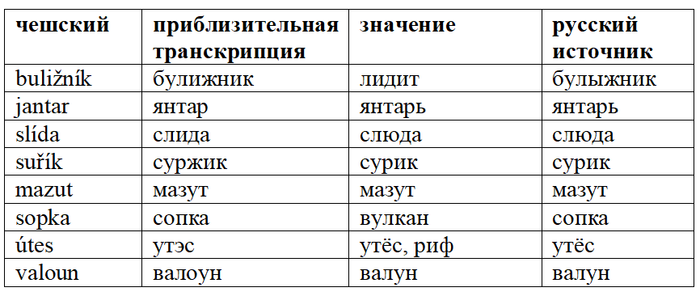

Заимствовались названия не только морских животных:

Кстати, до появления русизма krysa чехи называли это животное německá myš /немэцка миш/.

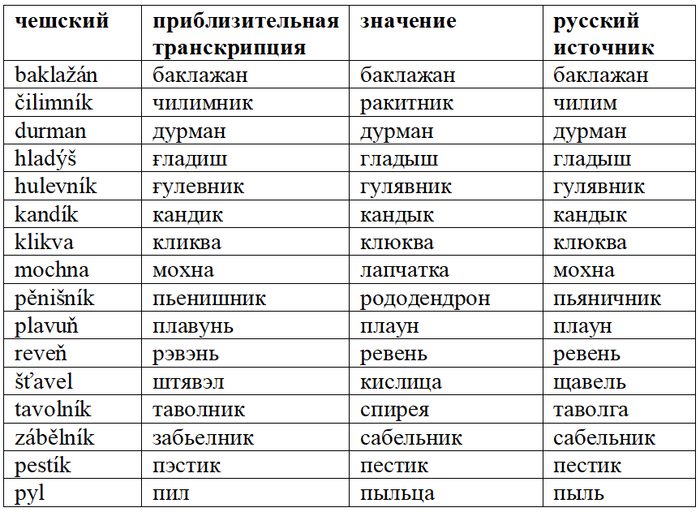

Ботаническая терминология также пополнилась русизмами:

Есть термины из области химии и геологии:

Большую группу составляют абстрактные понятия:

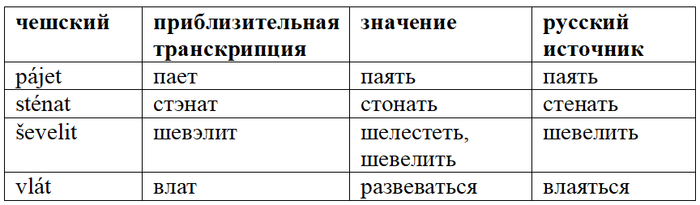

Глаголов сравнительно мало:

Прочие заимствования (список, конечно, не полон):

Из экспрессивной лексики были заимствованы слова svoloč /сволоч/, důra /дура/ и geroj /гэрой/. Последнее употребляется в иронических контекстах, в то время как нейтральное слово – hrdina /ғрдина/.

Как видно из таблиц, нередко русским заимствованиям пытались придать такой фонетический облик, какой они имели бы, если бы были унаследованы чешским из праславянского. В случае klikva или tlupa это сделано вполне корректно, а вот kormidlo было адаптировано лишь наполовину, правильнее было бы *krmidlo. Иногда будители серьёзно ошибались. Так, слово пьяничник было воспринято как производное от «пена», а не «пьяный» и перешло в чешский в виде pěnišník. В сабельнике также не угадали саблю (которая по-чешски будет šavle /шавле/) и проассоциировали со словом «белый», в результате чего он превратился в zábělník. В ряде случаев серьёзно менялось значение. Скажем по-русски ворвань – это вытопленный жир морских животных, а у чехов слово vorvaň стало обозначать кашалота.

Иногда заимствованию не удавалось потеснить уже имеющееся в чешском слово, и тогда происходили различные семантические сдвиги. Например, русизм dumat имеет значение «размышлять, раздумывать» (а просто «думать» будет myslet). Заимствованное ženština /женштина/ не смогло вытеснить исконное žena «жена, женщина» и приобрело негативную окраску. Наоборот, borec /борэц/, не сумев побороть собственно чешское zápasník, сейчас используется в разговорном чешском в значении «молодец» или «красавчик».

Интересный кульбит совершило чешское слово poručník /поручник/ «заместитель, опекун». В своё время оно было заимствовано в польский, где постепенно его значение сузилось до обозначения офицера в звании ниже капитана. Именно в таком смысле польское porucznik /поручник/ попало в русский язык, где стало звучать как поручик. Затем чехи заимствовали русское слово в виде poručík и уже в новом значении – «лейтенант».

За прочими подробностями отсылаю к литературе:

Rejzek J. Český etymologický slovník. Brno, 2001.

Источник статьи: http://pikabu.ru/story/ikh__ikhniy_istoriya_slova_i_istoriya_otnosheniya_k_nemu_7284710