Прямая речь: схемы оформления с примерами

Чтобы не пересказывать содержание справочников Розенталя и Лопатина, где прямой речи посвящены целые разделы (!), в которых эта тема рассмотрена подробно, прибегнем к упрощению — схемам. Представим наглядные образцы оформления разных случаев со знаками препинания.

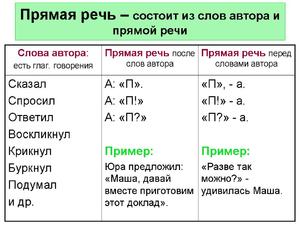

На схемах А и а — слова автора, П — прямая речь, !?… — восклицательный знак, вопросительный знак или многоточие — любой из этих знаков.

Прямая речь после слов автора

- А: «П». Учитель сказал: «Вспомните правила».

- А: «П!?…» Учитель спросил: «Помните правила?» Учитель призвал: «Вспомните правила!» Учитель решил: «Не помнят они правила…»

Прямая речь перед словами автора

Прямая речь внутри слов автора

- А: «П», а. Учитель предупредил: «Пишем диктант», открыл книгу и начал диктовать.

- А: «П» — а. Учитель предупредил: «Пишем диктант» — и открыл книгу.

- А: «П!?…» — а. Учитель спросил: «Готовы к диктанту?» — и обвел всех взглядом.

Выбор варианта оформления — первый, с запятой, или второй, с тире, — зависит от того, нужна ли запятая в месте разрыва слов автора. Мысленно выбрасываем прямую речь:

- Учитель предупредил, открыл книгу и начал диктовать. Запятая нужна. Значит, она остается — ставится после прямой речи. Правило:

запятая ставится, если она была необходима в месте разрыва вводящих слов автора. - Учитель предупредил и открыл книгу. Запятая между однородными сказуемыми, соединенными союзом «и», не нужна — после прямой речи ставим тире. Правило:

тире ставится в случае отсутствия знака препинания на месте разрыва вводящих слов автора.

В третьем же случае не нужно ничего мысленно выкидывать — достаточно того, что в конце прямой речи стоит восклицательный знак, или вопросительный, или многоточие. Это и есть основание для постановки тире. Правило:

тире ставится, если прямая речь заканчивается многоточием, вопросительным или восклицательным знаком.

Слова автора внутри прямой речи

- «П, — а. — П». «Сегодня пишем диктант, — сказал учитель. — Открывайте тетради».

- «П. — а. — П». «Готовы? — спросил учитель. — Тогда начинаем».

- «П, — а, — п». «Ребята, — обратился учитель, — сегодня пишем диктант».

Схемы оформления цитат

Цитаты чаще всего оформляются по правилам для прямой речи ↑.

Проверим ваш текст

Проверить грамотность вашего текста? Закажите оценку стоимости корректуры или редактуры.

Это заметка из блога редакторского бюро «По правилам». Разбираем интересные примеры, частые ошибки и сложные случаи из практики. Чтобы следить за новыми публикациями, подпишитесь: Telegram, Facebook, «ВКонтакте».

© Редакторское бюро «По правилам» , 2009–2020

Источник статьи: http://popravilam.com/blog/152-pryamaya-rech-skhemy.html

Схемы и примеры знаков в предложениях с прямой речью

При создании текстов иногда требуется передать слова какого-либо лица, не изменяя их. Для этого используются предложения, которые передают чужую речь. Подобные конструкции передают чьи-то мысли, слова, монологическую и диалогическую речь, помогают конкретизировать сказанное, привнести в текст эмоциональность и экспрессивность, разнообразить его структуру.

Передача высказываний лица на письме

Под прямой речью понимают слова и речь лица, переданную без изменения содержания и формы, то есть порядка слов в речи, обращений, междометий и интонации, на письме обозначаемой посредством восклицательных и вопросительных знаков, тире, многоточий.

Такие синтаксические конструкции состоят из двух частей:

- дословная передача чужих слов;

- слова автора.

Авторские слова могут содержать в себе указание на то, кому принадлежит высказывание, на сопутствующие этому эмоции, форму передачи речи, поэтому слова автора содержат глаголы, отмечающие это, так называемые глаголы речи-мысли, например: подумал, сказал, спросил, напомнил, согласился, повторил и подобные.

Помимо этих слов вводить высказывание какого-либо лица могут глаголы, отражающие эмоциональное состояние говорящего: захохотал, удивился, нахмурился, усмехнулся, огорчился и другие.

Схемы предложений с прямой речью и знаки препинания в них

- прямая речь — П(пишется с большой, заглавной буквы), п (пишется с маленькой, прописной буквы);

- слова автора — А, а

На письме границы чужих мыслей обычно выделяются особыми знаками — кавычками (» «). Следует помнить, что высказывания могут состоять из одного или нескольких предложений.

Высказывание лица находится перед словами автора

Алгоритм написания предложений и расстановки знаков препинания:

- кавычки открываются;

- собственно прямая речь пишется с большой буквы;

- если предложение вопросительное, то используется вопросительный знак;

- если предложение восклицательное, то ставится восклицательный знак;

- ставится запятая, если предложение повествовательное;

- если используется фигура умолчания — используется многоточие, которое не требует постановки после себя запятой;

- кавычки закрываются;

- за ними следует тире;

- слова автора пишутся с маленькой буквы.

Рассмотрим все изложенное выше на примере схем.

„Как красиво осенью в лесу!“ — с восхищением произнес мальчик.

„В жизни бывают взлеты и падения. Но при любых обстоятельствах надо двигаться навстречу своей цели и не сдаваться!“ — призывал своих друзей известный французский писатель.

„Вы обращались за медицинской помощью?“ — спросил бойцов военврач.

„Человек всегда должен помнить о тех, кто когда-то протянул ему руку помощи. Вы со мной согласны?“ — яростно доказывал свои убеждения этот пылкий юноша.

„К большому сожалению, нельзя вернуться в прошлое и исправить содеянное“, — вздохнул каторжанин, сосед Григория по бараку.

„Люди привыкли полагаться на мнение большинства. А это, как часто показывает нам история, чревато неприятными последствиями», — назидательно продолжал старый учитель.

„Господи, да это же…“ — вдруг прошептал испуганно один из господских слуг.

„Я был бы счастлив тогда составить ваше счастье. Не отрекся от этой надежды и сейчас. Мне… Я должен признаться в том…“ — сказал немолодой офицер, но вдруг запнулся и не закончил свою речь.

О предложениях с прямой речью вы узнаете из этого видео.

Прямая речь находится после слов автора

Если авторское повествование предваряет высказывание, то после него ставится двоеточие.

Еще недавно сердитый толстячок сейчас весело размахивал руками, восклицая: „Это какое-то чудо! Вот так удача!“

Вытирая маленькими ручками слезы на раскрасневшемся личике, Аннушка по-детски упрекала старшего брата: «Неужели ты меня ничуть не любишь? Неужели ты мне не поможешь?»

Задумчиво она села в старое кресло, неспеша оглянулась и подумала:»В этой комнате все осталось по-прежнему. Ничего не изменилось, хотя минуло лет пятнадцать — двадцать.»

Старого графа на протяжении всего разговора с сыном раздражал голос жены, который на каждую гневную его тираду ехидно и многозначительно поддакивал: «Конечно, мой дорогой… Ты, как всегда, прав, а нам до тебя…»

Из этого видео вы узнаете о правильной расстановке знаков препинания в предложениях с прямой речью.

Высказывание лица внутри авторских слов

В подобных случаях после авторских слов ставится двоеточие, слова лица заключается в кавычки, после которых ставятся, в зависимости от контекста, такие знаки, как запятая, тире.

Выбор знаков зависит от того, какие знаки должны были бы быть в предложении, если бы в ней не было собственно прямой речи.

А:»П,» — а. Сложносочиненное предложение, между частями которого ставится тире.

Он сказал: «Это конец всему,» — и небо в ответ ответило грозой.

А:»П?» — а. В конце прямой речи после восклицательного и вопросительного знаков, многоточия перед продолжением авторских слов также ставится тире.

На его тихий вопрос: «А что же стало с родительским домом? «— никто не ответил.

Он обрадовался: «Да это же Сергей! «- и кинулся обнимать старого дворового товарища.

Он напомнил себе: «Это не крайний срок. Наверное все можно решить, все можно еще исправить… «— и решил завтра же попробовать все сначала.

А:»П,», а. Запятая ставится, если она закрывает причастный и деепричастный оборот, разделяет однородные члены, разделяет части сложносочиненного предложения.

Лесник пробирался сквозь колючие ветки заросшего кустарника, со злостью думая: «Погоди, старый, сочтемся», но конца этой погоне за волком не видел.

Авторские слова внутри высказывания лица

Если слова находятся внутри прямой речи, то кавычки ставятся только в начале и в конце передачи чужих слов. Но расстановка знаков в таком случае будет иметь свои особенности.

«П, — а, — п». Смысловое единство высказывания разрывается словами автора.

«Все это, — засомневался отец, — звучит заманчиво, но справишься ли ты с этой непростой работой?»

«П, — а. — П». Высказывание лица представляет собой два и более законченных предложений, на стыке которых расположены слова, принадлежащие автору .

«Мать оставила этот сундучок тебе на память, — после некоторого молчания прошептал Миша. — А помнишь, как хотели в детстве заглянуть в него?»

«П, — а: — П». Слова автора содержат два глагола речи-мысли, один из которых относится к первой части высказывания, а другой глагол — ко второй части.

«Бог мне судья, — сказал Иван Алексеевич, подумал и добавил: — А люди давно забыли и простили».

Диалог

Если на письме необходимо передать разговор нескольких людей, то в ряде случаев используют оформление в виде реплик, каждая из которых пишется с новой строки, с абзаца.

В таком случае начало реплики отмечают постановкой тире, а кавычки не используют.

В остальном требования к расстановке знаков препинания остаются те же.

Мальчик с удивлением спросил:

— Маша, почему ты идешь со всем классом в этот поход?

— Я бы с удовольствием погуляла по лесу, посидела у ночного костра со всеми вами, — вздохнула Мария Синичкина, — но завтра я с семьей еду к бабушке в деревню.

— Жаль, — огорчился Петя, но потом горячо затараторил: — Знаешь, я для тебя устрою экскурсию на старую голубятню? Хочешь? Вот прямо сейчас?

Видео

Этот видеоурок поможет вам усвоить, как правильно оформлять прямую речь в предложениях.

Источник статьи: http://liveposts.ru/articles/education-articles/russkiy-yazyik/shemy-i-primery-znakov-v-predlozheniyah-s-pryamoj-rechyu

Азбучные истины

Интерактивный диктант

Учебник ГРАМОТЫ: орфография

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Имена и названия. Интерактивный тренажер

Учебники

Олимпиады

Видео

Полезные ссылки

Летнее чтение

Запоминалки

Цитаты о языке

Скороговорки

Пословицы и поговорки

Учебник ГРАМОТЫ: пунктуация

Выберите правильные варианты ответов. Для проверки выполненного задания нажмите кнопку «Проверить».

Чужая речь и способы ее передачи

В авторское повествование могут быть включены высказывания или отдельные слова, принадлежащие другим лицам. Существует несколько способов введения чужой речи в предложение или текст: прямая речь, косвенная речь, несобственно-прямая речь и диалог .

1. Знаки препинания в предложениях с прямой речью

П – прямая речь, начинающаяся с прописной буквы;

п – прямая речь, начинающаяся со строчной буквы;

А – слова автора, начинающиеся с прописной буквы;

а – слова автора, начинающиеся со строчной буквы.

Различные способы передачи чужой, не принадлежащей автору речи по-разному сохраняют ее содержание и форму. Прямая речь – это такой способ передачи чужой речи, при котором и содержание, и форма сохраняются полностью.

Существует четыре варианта оформления прямой речи на письме. Каждому из них соответствуют схемы, которые необходимо запомнить.

Если прямая речь в предложении стоит только перед словами автора, то она заключается в кавычки и перед словами автора ставится тире. Обратите внимание, что после прямой речи и перед тире должен стоять один из трех знаков: либо восклицательный, либо вопросительный, либо запятая. Слова автора должны быть записаны с маленькой буквы. Например:

«Далече ли до крепости?» – спросил я у своего ямщика (Пушкин).

Если прямая речь стоит в предложении после слов автора, то она заключается в кавычки и начинается с прописной буквы, а после слов автора ставится двоеточие. Например:

Старый священник подошел ко мне с вопросом: «Прикажете начинать?» (Пушкин)

Если прямая речи разрывается словами автора, то кавычки ставятся в начале и в конце предложения, а слова автора с двух сторон отделяются от прямой речи знаками тире. Обратите внимание, что после первого отрывка прямой речи стоит запятая, а слова автора пишутся с маленькой буквы и после них ставится точка. Например:

«Тише, – говорит она мне, – отец болен, при смерти, и желает с тобою проститься» (Пушкин).

Изредка в художественных текстах можно встретить предложения, в которых прямая речь находится внутри слов автора. В таком случае она заключается в кавычки, перед ней ставится двоеточие, а после – тире. Обратите внимание, что вторая часть слов автора начинается с маленькой буквы. Например:

Она вскрикнула: «Ай, не он, не он!» – и упала без памяти (Пушкин).

Количество предложений внутри прямой речи не ограничено. Например:

«Слава богу, – сказала девушка, – насилу вы приехали. Чуть было вы барышню не уморили» (По Пушкину).

В этом примере прямая речь состоит из двух предложений, первое из которых разорвано словами автора. Но если бы слова автора оказались между двумя предложениями, из которых состоит прямая речь, то после слов автора нужно было бы поставить точку. Сравните:

«Слава богу, насилу вы приехали, – сказала девушка. – Чуть было вы барышню не уморили» .

Рассмотрите схемы этих предложений.

2. Предложения с косвенной речью

Вам хорошо известны такие понятия, как главная и придаточная части сложноподчиненного предложения. От главной части к придаточной всегда можно задать вопрос. Например: Батюшка не хотел верить, что я мог быть замешан в гнусном бунте . В этом предложении от первой части ко второй можно поставить вопрос ( верить ЧЕМУ? ), следовательно, первая часть является главной, а вторая – придаточной.

что я мог быть замешан в гнусном бунте.

Первая, главная часть предложения в этом случае представляет собой слова автора, а вторая – косвенную речь. Обратите внимание: слова автора стоят перед косвенной речью и отделяются от нее запятой. Этот способ передачи чужой речи, в отличие от прямой речи, сохраняет содержание чужого высказывания, но не сохраняет его форму и интонацию.

Сравните два способа передачи одного и того же высказывания на иллюстрации. Предложение с косвенной речью не передает восклицательной интонации, которая присутствует в прямой речи.

Предложение с прямой речью.

Диктор сообщил : « Завтра ожидается похолодание! »

Предложение с косвенной речью.

Диктор сообщил , что завтра ожидается похолодание .

Косвенная речь может присоединяться к главной части предложения с помощью союзов ЧТО, БУДТО, ЧТОБЫ, местоимений и наречий КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ и других, а также частицы ЛИ. Выбор этих слов зависит от цели высказывания в косвенной речи. В вопросительных предложениях будут использованы местоимения или частица ЛИ:

Я спросил, когда отправляется поезд .

В побудительных предложениях употребляется союз ЧТОБЫ, например:

Капитан приказал, чтобы подняли флаг .

В повествовательных предложениях используются союзы ЧТО, БУДТО, например:

Он рассказывал, будто в лесу видел живого медведя .

Цель высказывания в косвенной речи

Способ присоединения косвенной речи

Местоимения и наречия КТО, ЧТО, КАКОЙ, ГДЕ, КОГДА, ПОЧЕМУ или частица ЛИ

3. Предложения с несобственно-прямой речью

Сравните три предложения, которые приводятся в книге Н. С. Валгиной «Синтаксис современного русского языка» для иллюстрации того, что такое несобственно-прямая речь:

- Друзья побывали в театре и в один голос заявили : «Очень уж понравился нам этот спектакль!»

- Друзья побывали в театре и в один голос заявили , что им очень понравился этот спектакль.

- Друзья побывали в театре. Очень уж понравился им этот спектакль !

В первом случае перед нами конструкция, в которой слова друзей оформлены как прямая речь. Ни содержание, ни форма их высказывания не изменились: то, что заключено в кавычки полностью воспроизводит их речь.

Вторая строка содержит конструкцию с косвенной речью. Чужая речь передана с помощью придаточного предложения, которое присоединяется с помощью союза ЧТО. Содержание высказывания сохранилось, но восклицательная интонация потеряна.

Третий вариант очень похож на первый, но в нем нет двоеточия и кавычек. Кроме этого, местоимение первого лица НАМ поменялось на местоимение третьего лица ИМ, как и при косвенной речи. Такой способ введения чужого текста называется несобственно-прямой речью.

Сущность ее заключается в том, что в ней почти полностью сохраняются лексические и синтаксические особенности чужого высказывания, манера речи говорящего лица, эмоциональная окраска, характерная для прямой речи, но передается она не от имени персонажа, а от имени автора, рассказчика. Автор в этом случае соединяет мысли и чувства своего героя со своими, сливает его речь со своей речью. Этот прием часто используется в художественной литературе и публицистике, когда автору нужно показать своего героя как бы изнутри, дать читателю услышать его внутренний голос. Прочитайте пример несобственно-прямой речи из романа Л. Н. Толстого «Война и мир»:

Николай Ростов отвернулся и, как будто отыскивая чего-то, стал смотреть на даль, на воду Дуная, на небо, на солнце. Как хорошо показалось небо, как голубо, спокойно и глубоко! Как ласково-глянцевито блестела вода в далеком Дунае! (Л. Толстой)

4. Диалог

Следующий способ включения чужой речи в авторский текст – это диалог.

Чужие предложения, записанные этим способом, полностью сохраняют и форму, и содержание. Прямая или косвенная речь применяется авторами, когда нужно воспроизвести фразу, принадлежащую какому-либо одному персонажу, а диалог (от греч. dialogos – разговор) используется в тех случаях, когда необходимо передать несколько реплик разговаривающих между собой героев.

Доктор подошёл к мальчику и сказал:

– Нет ли у тебя какой-нибудь вещи, которую держал в руках твой отец?

– Вот, – сказал мальчик и вынул из кармана большой красный носовой платок .

О пунктуационном оформлении диалогической речи мы поговорим в следующей главе учебника.

Источник статьи: http://gramota.ru/class/coach/punct/45_192