Термины и определения в музыке

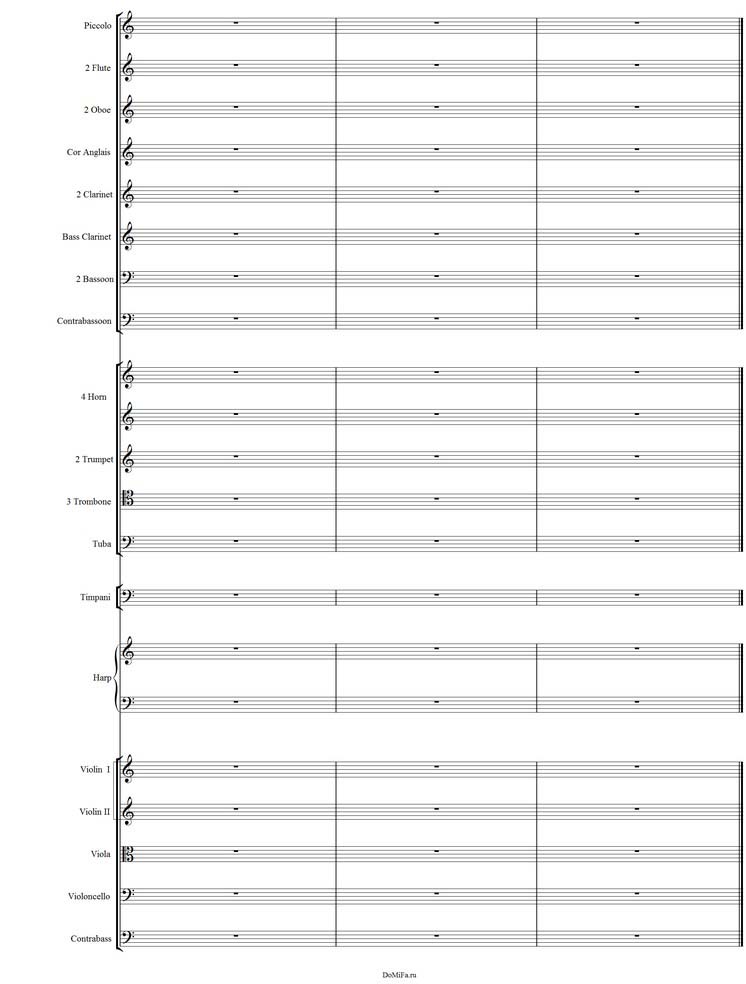

Нотоносцы, расположенные в определенном порядке, создают партитурную строку-систему. Полная запись всех инструментальных партий (включая и паузирующие) для данного состава оркестра называется полной партитурной системой. Полная партитурная система отражает состав оркестра, его инструментальные группы и входящие в них отдельные инструменты.

Порядок партитурной записи значительно облегчает возможность следить за всеми партиями одновременно и за каждой партией в отдельности.

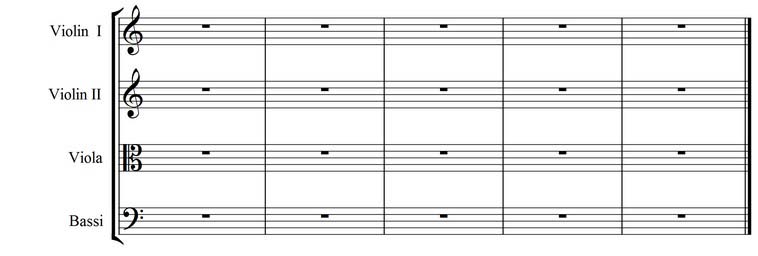

Полная партитурная система смычкового состава, как правило, имеет пять нотоносцев. Кроме общей и групповой акколад, в строке объединяются дополнительными акколадами два верхних и два нижних нотоносца.

Первый (сверху) нотоносец со скрипичным ключом предназначается для партии первых скрипок, второй — для партии вторых скрипок, средний (с альтовым ключом) — для партии альта. Два нижних нотоносца (обычно с басовыми ключами) —для партий виолончелей (верхний) и контрабасов (нижний):

Полная партитурная система струнного оркестра (Пример 1)

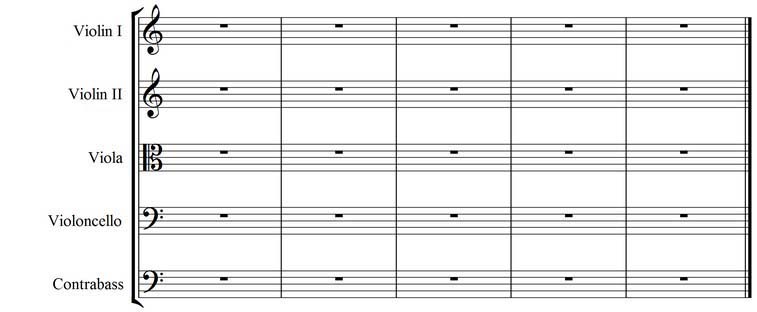

В партитурах композиторов классического периода партии виолончелей и контрабасов часто объединялись и котировались на одном нотоносце под общим названием «Bassi»:

Полная партитурная система струнного оркестра в партитурах классиков XVIII века (Пример 2)

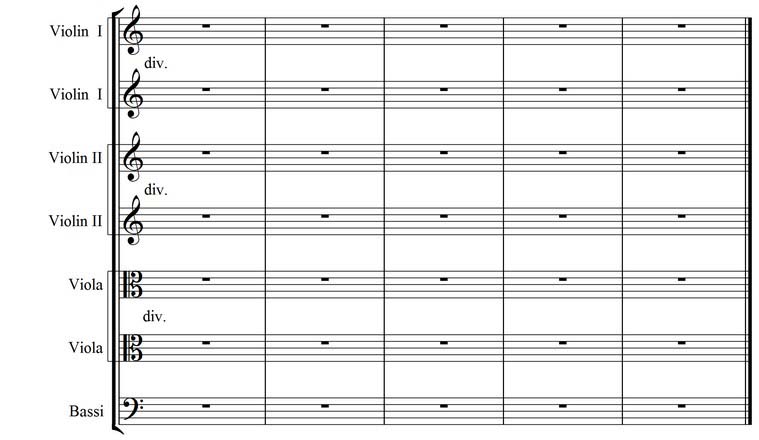

С увеличением количества партий, вызванным делением одной партии на несколько подпартий, встречаются системы и с большим количеством нотоносцев:

Полная партитурная система струнного оркестра с divisi V-ni I, V-ni II, V-le и V-c (Пример 3)

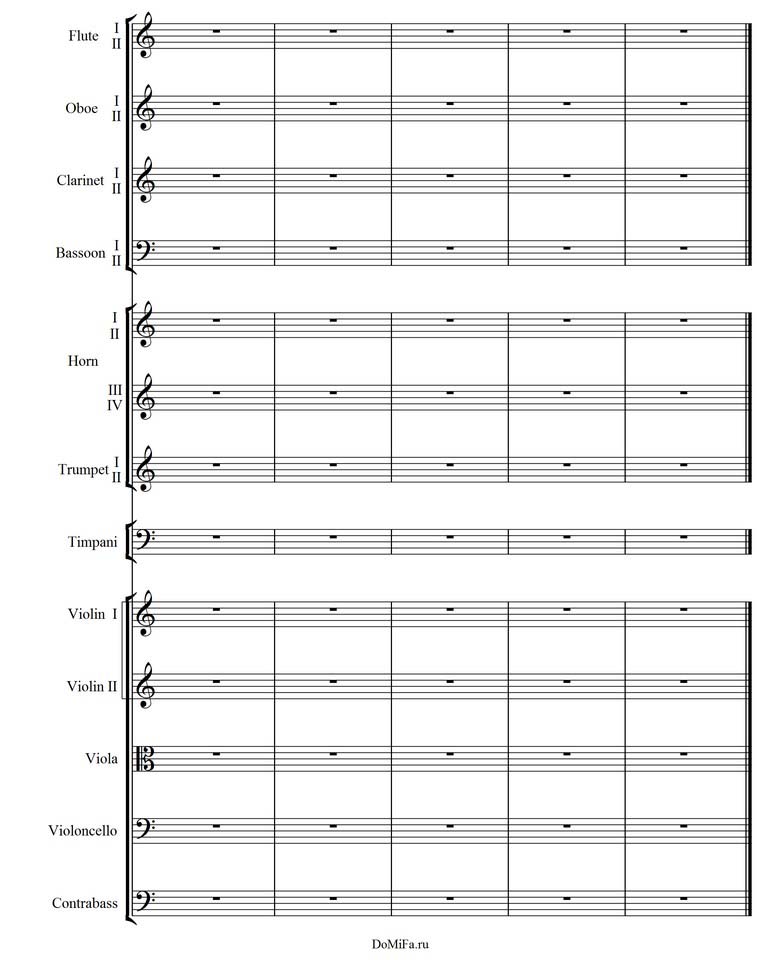

По количеству партий, входящих в малый симфонический оркестр, его полная партитурная система может иметь до 20 и даже более нотоносцев. Но так как партии одинаковых духовых инструментов нотируются на одном нотоносце, количество нотоносцев малого симфонического оркестра обычно ограничивается 12 (если трубы не включены в оркестр) или 13 нотоносцами:

Полная партитурная система малого симфонического оркестра (без труб) (Пример 4)

Порядок расположения партий в малом симфоническом оркестре следующий. Четыре верхних нотоносца, объединенные групповой акколадой, отводятся для партий деревянных духовых инструментов: первый нотоносец (со скрипичным ключом) — для партий первой и второй флейт, второй (тоже со скрипичным ключом) —для партий первого и второго гобоев, третий (со скрипичным ключом) — для партий первого «и второго кларнетов и четвертый (с басовым, реже с теноровым ключом) — для партий первого и второго фаготов.

За нотоносцами партий деревянных духовых инструментов следуют три нотоносца (пятый, шестой, седьмой сверху), объединенные групповой акколадой для партий инструментов медной духовой группы. Из них пятый и шестой (обычно со скрипичными ключами), объединенные дополнительной акколадой, предназначаются для нотирования партий первой, второй, третьей и четвертой валторн, седьмой же (тоже со скрипичным ключом) — для партий первой и второй труб.

Так как в малом симфоническом оркестре количественный состав медной духовой группы ограничивается обычно партиями четырех валторн и двух труб, то дальше следуют нотоносцы партий инструментов ударной группы. Из них первый нотоносец (восьмой сверху с басовым ключом) отводится для партии литавр, другие же — для партий остальных ударных инструментов (если таковые введены в партитуру).

Партии ударных инструментов без определенной высоты звука в настоящее время нотируются не на пятилинейных нотоносцах, а на однолинейных, называемых «нитками».

Далее следуют пять нотоносцев для партий инструментов смычковой группы (см. пример 5).

Полная партитурная система большого симфонического оркестра включает составы деревянных духовых (парный, тройной, четверной), медных духовых (4, 6, 8 валторн; 2, 3, 5 труб), я также ударных, щипковых и клавишных инструментов.

При парном составе деревянных духовых и соответствующем количестве инструментов медной духовой и ударной групп полная партитурная система большого симфонического оркестра состоит обычно из 15—17 нотоносцев.

Последовательный порядок нотирования инструментальных партии, имевший место в партитурах малого симфонического оркестра, остается тот же.

Введенные в партитуру большого симфонического оркестра партии трех тромбонов с тубой нотируются обычно на двух объединенных добавочной акколадой нотоносцах, которые помещаются непосредственно под партиями труб. Из них верхний нотоносец (с альтовым или с теноровым ключом) предназначается для партий первого и второго тромбонов, а нижний (с басовым ключом)—для партий третьего тромбона и тубы.

Приводится полная партитурная система большого симфонического оркестра с парным составом деревянных духовых и соответствующим ему общепринятым составом инструментов медной духовой и ударной групп (арфа отсутствует) — (см. пример 6).

При тройном составе деревянных духовых инструментов и с введением нотоносцев для арфы в полной партитурной системе большого симфонического оркестра количество нотоносцев увеличивается до 23 — 24 (см. пример 7).

Полная партитурная система малого симфонического оркестра (с трубами) (Пример 5)

Полная партитурная система большого симфонического оркестра (парного состава) (Пример 6)

Полная партитурная система большого симфонического оркестра с тройным составом деревянных духовых инструментов и соответствующим ему составом медной духовой, ударной и щипковой группы (Пример 7)

Партии арфы, фортепиано и органа занимают место между ударной и смычковой группами. Так же как и партия фортепиано, партии арфы и органа нотируются каждая на двух нотоносцах, объединенных фигурной акколадой. При четверном составе деревянных духовых с усиленным составом медных и ударных и с введением в оркестр щипковых и клавишных инструментов количество нотоносцев в полной партитурной строке увеличивается до 30 — 40 и более.

Последовательный порядок нотирования инструментальных партий, как и принцип объединения нотоносцев дополнительными акколадами, остается тот же, что и при парном и тройном составах деревянных духовых.

В партиях инструментов щипковой и клавишной групп фигурные акколады пишутся для каждого инструмента отдельно.

Порядок внутри этих групп обычно таков: за нотоносцем партии челесты следуют нотоносцы партии арфы (или арф), затем нотоносцы партий фортепиано и органа и далее нотоносцы смычковой группы. Перед последним, если это требуется составом партитуры, могут быть помещены дополнительно еще нотоносцы вокальных партий, как сольных, так и хоровых (см. пример 8).

Часто полная партитурная система дается только при tutti оркестра и, как правило, на первой странице партитуры. На остальных страницах, где это позволяет нотный текст произведения, полная партитурная система не выписывается, из нее выключаются нотоносцы с паузирующими партиями. Перечисление же инструментов полного состава оркестра помещается на отдельной странице перед началом нотного текста партитуры. На одной странице партитуры часто умещаются две или несколько сокращенных партитурных систем, а при небольшом составе оркестра даже и две полные партитурные системы (см. партитуры Моцарта, Гайдна, партитуры для струнного оркестра).

Встречаются партитуры, в которых имеются отклонения от вышеприведенного порядка расположения инструментальных партий. Так, например, в ряде партитур Вагнера партии валторн помещены не после партий фаготов, а перед ними (то есть между партиями семейства кларнетов и партиями семейства фаготов). Такое размещение валторн разъединяет их с «чистой» медью и сближает с деревянными духовыми инструментами, что в тембровом отношении свойственно валторнам.

В партитурах Прокофьева партии труб часто расположены выше партий валторн, что соответствует тесситурному положению труб (звучащих выше валторн) в медной духовой группе.

В партитурах XVIII—XIX веков, как правило, вокальные партии помещались среди партий смычкового квинтета, а именно между партиями альтов и виолончелей.

Иногда в рукописях (значительно реже в печатных партитурах) встречаются способы сокращенной записи (своеобразные «партитурные аббревиатуры»). Так, например, на нотоносце вместо нот выставляется термин col или coi, означающий, что не выписанная нотами партия данного инструмента должна исполняться по партии другого инструмента.

Имеются партитуры, в которых записаны на одном нотоносце две партии инструментов, принадлежащих хотя и к одной группе, но к разным ее семействам (конечно, при условии возможности их нотации в одном и том же ключе и при одних и тех же ключевых знаках альтерации).

Полная партитурная система большого симфотгееского оркестра с четверным составом деревянной духовой группы (Пример 8)

Источник статьи: http://domifa.ru/rubriki/terminy/232-partiturnaya-sistema

Как пишется труба в партитуре

итал. partitura, букв. — разделение, распределение, от лат. partio — делю, распределяю; нем. Partitur, франц. partition, англ. score

Нотная запись многоголосного музыкального произведения (инструментального, хорового или вокально-инструментального), в к-рой для партии каждого инструмента или голоса отведён отдельный нотоносец. Партии в определённом порядке располагаются одна под другой таким образом, чтобы одинаковые доли такта находились на одной вертикали и зрительно легко было бы охватить возникающие из сочетания голосов созвучия. В процессе эволюции П. вид её существенно менялся, что было связано с развитием композиторской техники.

Принцип партитурной организации — вертикальное расположение строк — использовался в орг. табулатуре и в орг. П. (введённая органистами, сопровождающими хоровое исполнение, запись важнейших голосов сочинения; для дисканта и баса отводились отдельные строки, средние голоса или фиксировались в виде табулатуры, или каждый выписывался на отд. строке).

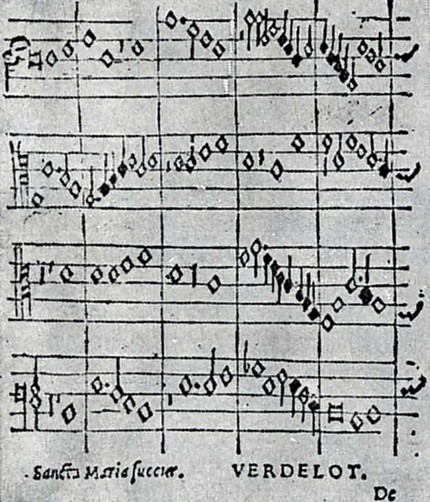

Ф. Вердело. Мотет. Партитура. (Из книги Лампадия.)

По свидетельству нем. теоретика Лампадия («Compendium mu-sicis» — «Краткое руководство по музыке», 1537), П. восходит прибл. к 1500, когда вошли в употребление «Tabulae compositoriae» (букв. — «Композиторские таблицы»). Приведённый Лампадием мотет Ф. Вердело — первый из дошедших до нас образцов новой практики нотной записи; это — печатная 4-строчная П. с тактовыми чертами после каждых двух breves. Голоса располагаются в порядке их тесситуры — принцип, прочно утвердившийся в вок. П. Самая ранняя из сохранившихся рукописных П. — «Fantasia di Giaches» (Б-ка Ватикана, рукоп. Chigi VIII, 206) относится к 1560. Появление в 16 в. партитурных записей многогол. и многохорных вок. соч. связано с расцветом имитационной полифонии и развитием гармонии. Сравнительно с практиковавшейся тогда записью многогол. музыки в отд. голосах (партиях) или в хоральной книге (в к-рой на каждой странице фиксировалось по два голоса 4-голосной фактуры) П. представляла большие удобства, т. к. была наглядна и облегчала восприятие горизонтальной и вертикальной координат полифонич. целого. В партитурной нотации инстр. музыки были использованы осн. принципы записи вок. полифонич. произв. Состав инструментов в такой П. не фиксировался; для его определения служили ключи и наименование тесситуры (cantus, altus, tenor, bassus).

На рубеже 16 и 17 вв. возникла П. с генерал-басом. Её появление связано с развитием гомофонного стиля, в частности с потребностью облегчить исполнителям на органе и клавичембало практику аккордового сопровождения мелодич. голосов. В П. с генерал-басом записывались партии баса и мелодич. голосов (партии одинаковых по тесситуре инструментов — на одной строке). Гармонич. сопровождение для клавишных инструментов фиксировалось условно посредством сигнатур. С появлением во 2-й пол. 18 в. классич. симфонии и концерта генерал-бас выходит из употребления; гармония стала точно фиксироваться в П.

Порядок записи инструментов в раннеклассической П. постепенно подчинился организации оркестра по группам, но расположение самих групп заметно отличалось от современного: обычно вверху располагались высокие струнные, под ними — деревянные и медные духовые, внизу — струнные басы.

Даже в нач. 19 в. дирижёры часто пользовались дирекционом; лишь с появлением дирижёров в совр. значении слова (см. Дирижирование)

Расположение инструментов в партитуре для большого симфонического оркестра

Русские названия Итальянские названия

Деревянные духовые

Малая флейта Flauto piccolo

Флейты Flauti

Гобои Oboi

Английский рожок Corno inglese

Кларнеты Clarinetti

Басовый кларнет Clarinette basso

Фаготы Fagotti

Контрафагот Contrafagotto

Медные духовые

Валторны Corni

Трубы Trombe

Тромбоны Tromboni

Туба Tuba

Ударные инструменты

Литавры Timpani

Треугольник Triangolo

Бубен Tamburino

Малый барабан Tamburo militare

Тарелки Piatti

Большой барабан Gran cassa

Ксилофон Silofonо

Колокольчики Campanelli

Челеста Celesta

Арфа Аrpа

Струнные инструменты

1-е скрипки 1 Violini

2-е скрипки 2 Violini

Альты Viole

Виолончели Violoncelli

Контрабасы Contrabassi

П. становится необходимой для исполнения орк. и вок.-орк. музыки.

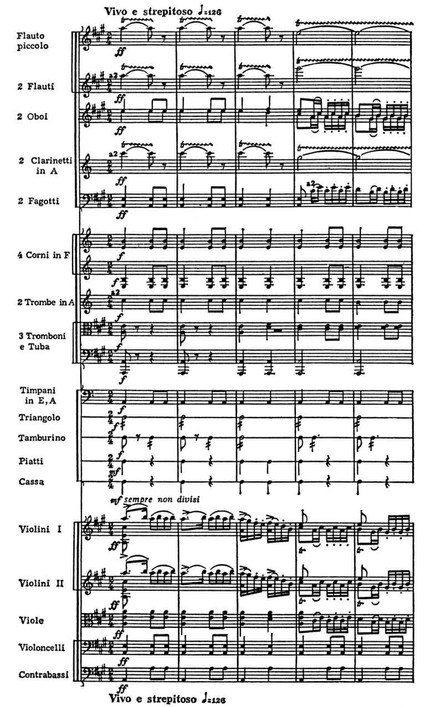

Принятая ныне организация П. сложилась в сер. 19 в. Партии инструментов располагаются по орк. группам, внутри каждой группы инструменты записываются по тесситуре сверху вниз (за исключением труб, партии к-рых по старой традиции пишутся ниже партий валторн, см. таблицу выше).

Более высокие по тесситуре разновидности (см. Оркестр) записываются выше партии осн. инструмента (лишь партия малой флейты иногда нотируется ниже), более низкие — ниже неё. Партии арфы, фп., органа, солистов и хора записываются над группой смычковых:

Н. А. Римский-Корсаков. Испанское каприччио. Часть I. Альборада.

Нек-рые исключения из установившихся правил допускали Г. Берлиоз, Р. Вагнер, Н. Я. Мясковский и др. В П. принят ряд условностей (ключи, транспозиция, запись флажолетов), к-рые в связи с усложнением гармонич. и полифонич. языка в нач. 20 в. стали затруднять чтение П. Так возникла потребность упростить П., освободив её от нек-рых ключей (Н. А. Римский-Корсаков и др. композиторы петербургской школы отказались от тенорового ключа) и от транспозиции (А. Шёнберг, А. Берг, А. Веберн, С. С. Прокофьев, А. Онеггер). В 50-70-х гг. 20 в. в П. вошли многочисленные условные способы нотации, связанные с появлением новых видов композиторской техники (алеаторика, соноризм). См. Чтение партитур.

Литература: Нюрнберг М., Нотная графика, Л., 1953, с. 192-199; Маталаев Л., Упростить партитуру, «СМ», 1964, No 10; Mальтер Л., Таблицы по инструментоведению, М., 1966, с. 55, 59, 67, 89.

Источник статьи: http://www.belcanto.ru/partitura.html